蔣緯國去世後宋美齡缺席葬禮,查其高額帳單後感慨:自作孽不可活

「宋美齡就是一個精緻的利己主義者!」「為什麼這麼說?」「你看看她對繼子的態度就知道了……」

蔣介石一生中只有兩個兒子,一為原配夫人毛福梅所生的蔣經國,一為因故友情誼收養而來的蔣緯國,均與「第一夫人」宋美齡沒有血緣關係。

有人說指責宋美齡偏心,對丈夫這兩個兒子的態度可謂天壤之別。

蔣經國是嫡長子,哪怕丈夫一度因厭棄毛福梅亦不喜他,他亦因為生身母親對這個父親心有芥蒂。

而她為了自己的權位,卻要去扮演一個親和知禮的女主人,而實質上卻是一直在提防著。

君不見蔣介石剛死沒多久,她就急吼吼的夥同「夫人派」想要爭取大權。

蔣緯國的身世比較尷尬,對於無子女的宋美齡來說,卻正好是可以爭取的對象,時間久了卻還是有一些親情的。

尤其是到台灣地區後,蔣介石仿佛認清了許多,把蔣經國真正當繼承人來培養,宋美齡和蔣緯國都遭到了許多冷遇,兩人的關係就愈發親近了。

蔣介石去世後,宋美齡奪權未得逞,卻還要臨走時為蔣緯國爭取一個終身制的上將軍銜。

1997年9月22日,蔣緯國走到了生命的終點。

消息傳出後,許多台灣地區的要員都前往弔唁,其中甚至有時年98歲的國民黨元老陳立夫親自前去弔唁,大陸方面亦發去了最為誠摯的唁電。

當時,宋美齡已然居美20多個年頭了,已經從往日的光環中走了出來,活得比較從容與安然。

不過,她聽聞這個消息還是很悲痛,讓人立即帶些東西去看望蔣緯國的家人,並表示要立刻飛去台灣參加葬禮。

不過,此時宋美齡的身體狀況並不好,加上台灣地區方面對她的態度並不多友好,實在不宜去走這一趟。

在許多關心她的人從喪勸阻下,她也逐漸清醒冷靜了下來,選擇了放棄去參加葬禮。

據當時陪伴在身邊的姨甥女孔令儀後來回憶,宋美齡在放棄去台的打算後,整個人顯得特別的落寞與憔悴。

蔣緯國下葬後,過了一段時間,宋美齡從這段傷痛中基本恢復了過來,卻突然反常的詢問蔣緯國的經濟狀況。

得到的結果是:作為蔣介石之子、國軍上將的蔣緯國,長期擔任著一定職務,在死後卻沒有留下什麼遺產,反倒是有許多大額帳單還未付清。

這讓宋美齡臉色一陣鐵青,曾經盛極一時的蔣家如今竟然成了這樣,一陣憤怒與不甘後卻是久久的悵然。

繼而沉默了許久,才喃喃道出了一句:「自作孽不可活。」

本文便帶著大家走進蔣緯國的生命中,看看這個沒流淌著蔣家血脈的蔣家人,一生中的那些幸運、榮耀與悲情;

以及死後為何會被「母親」宋美齡如此評價。

1916年10月6日,蔣緯國出生在日本東京,母親是一個名叫的重松金子當地女子,而他的父親卻是個中國人。

直到很久後他才知道這個事實,而直到一生快終結時他才敢公開這個事實。

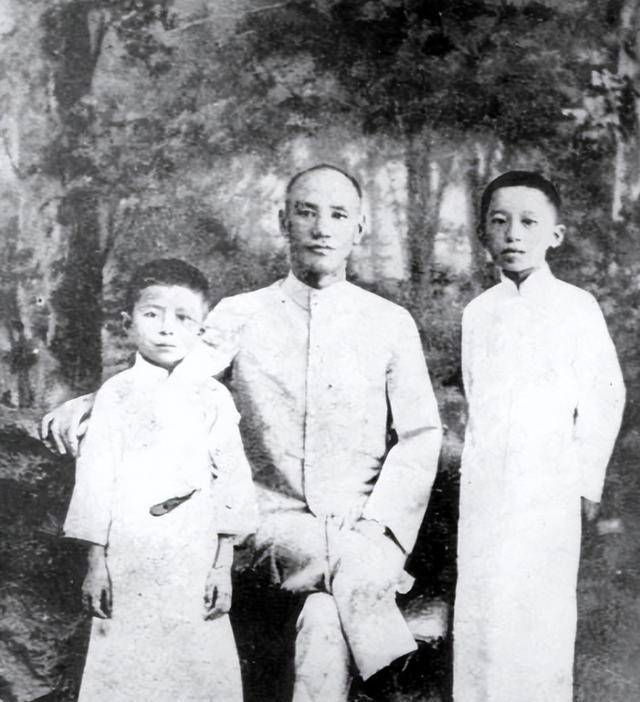

事情是這樣的:蔣介石早年曾在東京振武學校留學,與當時志同道合的革命好友戴季陶,共同租住在日本一戶人家裡。

這戶人家正好有一個年輕貌美、知書達理的女孩,而他們兩個又都是才貌不凡、血氣方剛的青年。

不過,彼時的戴季陶風采是要更勝一籌的,重松金子自然青睞於他。

兩人都有對重松金子表達愛慕之意,可戴季陶是收穫到了一顆芳心,而蔣介石是收穫到了一陣失落。

不久後,國內革命形勢再起轉機,蔣介石就火速歸國了,而戴季陶則繼續留在了日本。

直到1916年初秋才與孫中山先生歸國,而此時的重松金子早已大腹便便,毫無疑問是與戴季陶的愛情果實。

戴季陶歸國後沒有多久,這個愛情果實便來到了人世上,而這自然就是日後的蔣緯國。

可能有人會問,戴季陶為何不等待重松金子生育後,帶他們母子一塊歸來。

答案是:戴季陶六年前就已成家,妻子名叫鈕有恆,是個有數的「母老虎」。

她少有慧根七歲學佛,對於丈夫在外面的胡作非為可以不介意,可絕不允許他把人領回家來。

戴季陶拋下重松金子母子在東京時,不知道說了什麼,讓這個涉世未深的年輕女子,依舊一心一意於他。

待生子後恢復了一段時間,就帶著孩子輾轉來到了中國,費盡心力才找到了戴季陶,希望自己和孩子能得到應有的照顧。

可戴季陶性子比較懦弱,十分懼怕妻子鈕有恆,壓根不敢答應重松金子的請求。

然而,這畢竟是他的骨血,無論如何也該想個法子,沉思良久後便想到了故友蔣介石。

戴季陶向蔣介石說明了自己的難處,希望能夠由他來收養這個孩子。

蔣介石爽快的應了下來,並立即把這個孩子接到身邊,為其取名為蔣緯國,對外稱是和妾室姚冶誠所生。

就這樣,這個中日混血兒就成了蔣介石的次子,而他日後也會因為這個身份,而擁有許多常人所無法擁有的,算是沒有含著金湯匙出生、卻含著金湯匙長大呢!

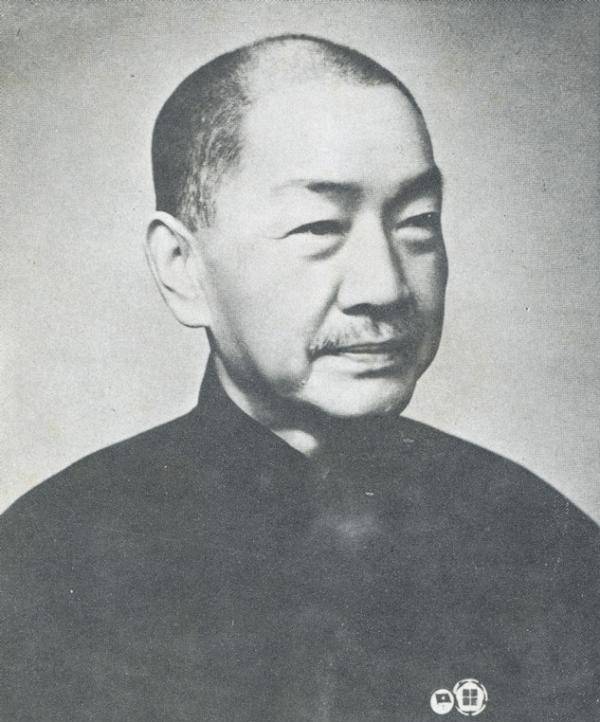

對這個親眼看著長大的養子,蔣介石要比對長子蔣經國更為疼愛。

蔣經國是在母親身邊長大的,如母親那般恬淡穩重,可看在頭角崢嶸的蔣介石眼裡,就成了懦弱靦腆,怎麼看怎麼不討喜。

而蔣緯國從小在這種比較開放的環境中長大,所接觸的都是見過世面的人,隨著蔣介石權勢愈盛,他也跟著受到了更多的榮寵。

這便使得他愈發活潑開朗,覺得這個世界是這麼的美好,這種明朗有朝氣的性格,自然更加的討喜。

這種有分別的觀感,導致他對兩個兒子的態度截然相反。

忙裡偷閒而孩子們又在身邊時,他會經常帶著蔣緯國玩兒,還會親自手把手教著讀書、練字、打拳;

到了蔣經國這兒,就變得嚴厲而苛刻,課業完成得好了沒有讚賞,稍微有點不容易,就不留情面的批評教育。

蔣介石離家時,蔣緯國會頗為不舍,有時直接抱著他的大腿哭著糾纏,而蔣經國卻是無動於衷,這無疑更讓蔣介石喜歡養子。

在他日記中,就曾如此寫道:「恨不能與緯兒其同行耳。」

其實還有一點需要注意,蔣經國出生在1910年4月,是要比蔣緯國大上6歲的。

再加上少時父親幾乎少有著家,以及蔣介石把事業看得要比親情重太多,這似乎便已註定了,在很長很長的時間裡,他們是很難修補上那初父子間的莫大隔閡。

蔣經國是1925年去蘇聯留學的,而回來時已經到了1937年。

這12年正是蔣介石進一步崛起與穩固住地位的時候,算是一生中最崢嶸的歲月,蔣緯國是被他帶在身邊的;

而蔣經國卻是在遙遠的異域,時間和距離會將本就有的隔閡無法擴大。

再說蔣經國也是有自己主見的,心向大義的他多次與父親背道而馳,甚至曾在四·一二事變之後,公開發表聲明批判父親背棄了大革命。

在這12年里,蔣經國從一個木訥本分的少年,成長為了一個堅定果決的戰士,還曾在異國他鄉有了所愛,與所愛生下了一雙子女;

而蔣緯國卻是在國內,親眼目睹和見證了父親的榮寵加身、權勢滔天,並在周遭的寵愛中變得頗為浮華。

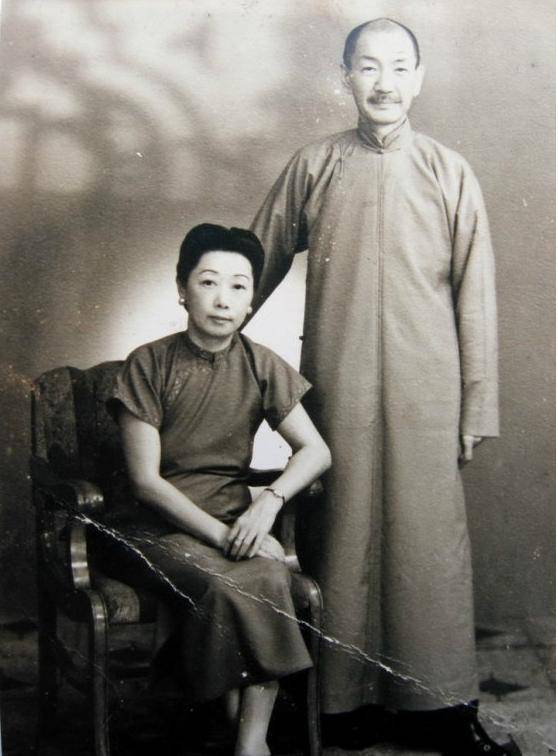

宋美齡於1927年底,在姐姐宋靄齡的勸說下終於下定決心,拋棄心中和蔣介石的年齡差距,嫁給蔣成為了「第一夫人」。

並以自己的才貌、學識和能力,把這個「第一夫人」當得實至名歸。

也就是說,在1927年到1936年這十年間,一直無子的宋美齡是經常能夠和蔣緯國共處的。

給了他屬於自己這個繼母應有的關懷,而對於遠在蘇聯的蔣經國就是一個空白。

1937年,蔣經國從蘇聯返回國內,而蔣緯國卻被送到了德國鍍金。

蔣經國回國後,被蔣介石直接丟回了老家去讀書「補腦筋」,讀的要麼是《孟子》、《曾國藩家書》等講忠義倫常的古書;

要麼是《總理全集》、《十五年以前之蔣介石先生》等關於當年革命的書籍。

蔣緯國去到了德國後,進入了著名的慕尼黑軍官學校深造,畢業後進入到德軍,有幸參與了二戰初期德國對波蘭的閃電戰,算是鍍了一波光燦燦的金子。

此時的蔣介石已然年到半百,在權勢上幾乎到了頂點,心力上卻顯得有所不足了。

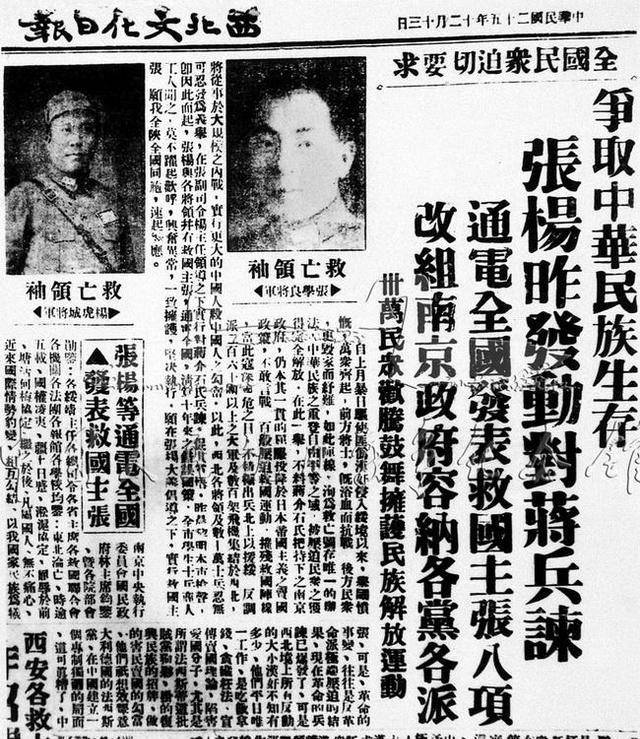

一方面,西安事變讓他承受了從未有過的羞辱,國內竟還有那麼多敢與自己作對的人和事;

另一方面,日寇對中國的侵略力度越來越大,且似乎永無休止,直接侵蝕著中國的國土和人民,自己的權威被不斷的挑釁和踐踏。

蔣介石的用人之道是唯親是舉,那他的兩個兒子,自然會是他最信任的人。

在心力逐漸有所不濟的時候,他便有心培養起來兩個兒子,讓他們去獨當一面,以最終選擇出那個最適合繼承蔣家王朝的繼承者。

蔣介石是這樣想的:蔣經國木訥寡言、堅毅果決,宜多去政界磨合磨合,去掉身上那份不合時宜,知道「和光同塵」這四個字該怎麼寫;

蔣緯國活潑開朗、很會來事,宜多去軍隊中磨礪磨礪,能夠穩定住心性,鍛造出應有的毅力。

於是乎,蔣經國在「讀書有所成」後,被父親給安排了一個副處長,從底層慢慢摸爬;

及至1939年蔣緯國回到國內,他已經做到了第四行政區的督察專員。

兩年內,從一個小地方的副處長混到行政區的督察專員,這升遷速度絕對是超一流的。

在筆者看來,除了蔣經國特殊的身分外,這12年在蘇聯確實沒白受苦;

他知道了光憑一己熱血是幹不成事的,必須得借大勢而為,合理利用身邊的資源,儘可能團結一切可以團結的力量。

不過,蔣經國的能力似乎也只是到這兒了。接下來幾年轉任了數個重職,卻始終沒有足夠拿得出的成績,相較此前大大不如。

事實並非如此,當時整個國家正處在風雨飄搖之際,國民黨集團內大多數卻是一種消極的姿態;

而蔣經國並非是那種絕世人物,怎麼能夠在這樣的悽慘背景下有大成就呢?

更何況他內心深處,是真的愛這個國家,想為國家做些什麼,而不是一門心思鑽到了名利權錢裡面。

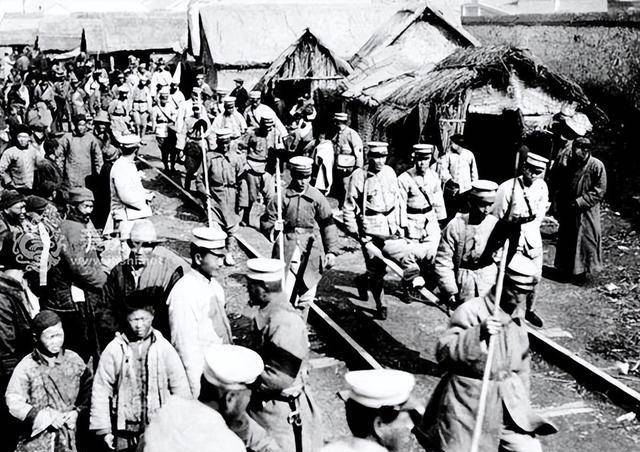

抗日戰爭進行到1944年時,局勢已經逐步利於我方。

蔣介石打算收攏起一股新的青年軍人力量,必須要絕對的忠於自己,遂發起了10萬青年從軍運動。

而蔣經國被任命為三青團中央幹校教育長,以及成軍以後的總政治部主任。

這次,蔣經國的表現極其驚艷,把有關工作做得極好不說,還把這支青年軍牢牢的控制到自己手裡,憑藉著這支特殊力量被蔣介石所看重。

在後來,蔣介石不斷賦予蔣經國重大的使命;

諸如跟隨宋子文去蘇聯談判、負責抗日戰爭勝利後和東北的外交、去上海「打老虎」等,而蔣經國的表現愈發驚艷,讓蔣介石愈發滿意。

再講蔣緯國,1939年回國後一直在部隊中打磨,可他實在不是一個整兵備戰、領兵打仗的料。

哪怕是後來進入到比較前衛的裝甲兵部隊,依舊錶現得無甚出奇。

日本人被趕出中國的土地後,國民政府派人相繼接收各大城市。

本來一場好好的接收,卻被許許多多國民黨官吏給搞成了「劫收」,對於房子、女子、金子、票子、車子應收儘快,湊齊了一個「五子登科」。

蔣緯國身處其中,沒能夠把持得住,趁機撈了一棟極其名貴的別墅,蔣介石知曉後在日記中痛心疾首的寫了「此子敗壞家風」,並責令其儘快歸還之。

這些讓蔣介石對次子頗為失望,要知道在他心中可是更偏愛次子一些的。

1948年是改變中國命運的一年,國軍在正面戰場上被我軍打得失去了半壁江山;

我軍已然具備壓倒性的實力,蔣介石被形勢逼迫得只得暫時離開國民政府中樞,回到了溪口老家賦閒,而實質上還是掌握著國民政府的核心權力。

當時,一直陪在蔣介石身邊的就是蔣經國。

不久後,解放軍揮軍直指大西南,巴蜀天險很快被攻破,蔣介石失卻了最後的指望,不得已之下揮淚向台灣而去,而攙扶著他登上飛機的還是蔣經國。

至於蔣緯國,在那段蔣介石最為失意的時間裡,卻一門心思想要繼續維持著他的裝甲兵部隊。

他於南京市香林寺創辦了一所中學,用作暫時存身以及收納流落而來的裝甲兵子弟。

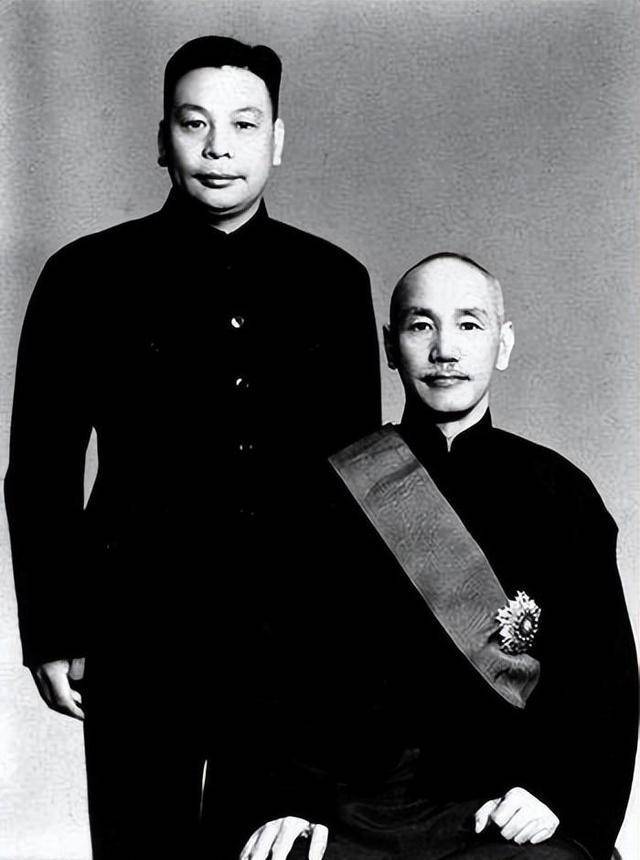

敗退台灣後,蔣介石在心中確認下了「儲君」是蔣經國,進一步對其栽培;

先後委任蔣經國為省黨部主任委員、「國防部」總政治部主任、「國防部」副部長、部長、「行政院」副院長、院長,只待有朝一日正「至尊位」。

對於蔣緯國這個養子,蔣介石雖在心中否決了他,可內心的疼愛依舊。

卻不成想,那支蔣緯國投注了太多心血的裝甲兵部隊,有朝一日會直接斷送掉他的未來,甚至於失去了父親的信任,這才是最為可怕的。

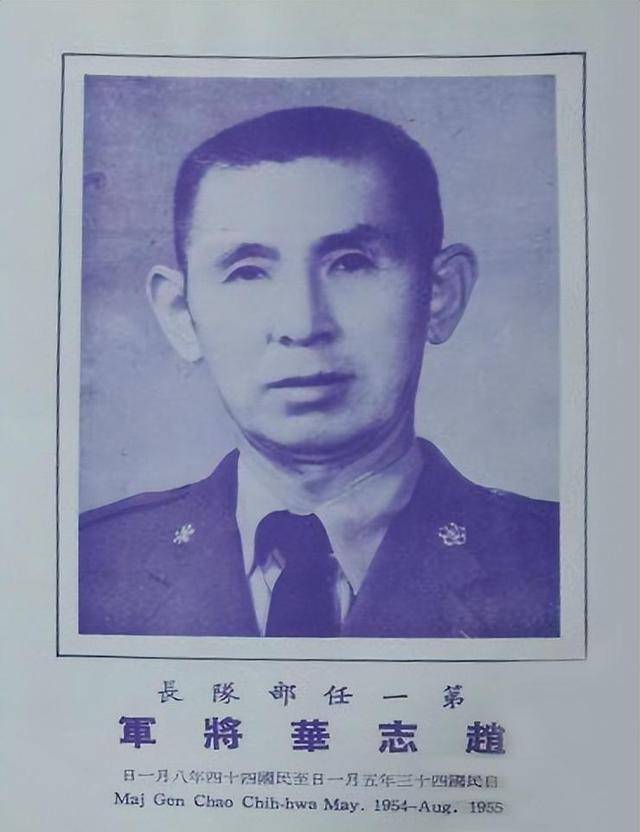

這起事件就是「湖口兵變」:1964年1月21日,趙志華少將(時任裝甲兵副司令)在湖口基地召集起了本部第一師的所有隊職幹部。

他光天化日之下發表了一篇政見演說,號召部隊跟他去台北「清君側」的政見演說,掃清總統「身邊的壞人」,還黨國一片朗朗乾坤。

結局很荒誕:就在基地演說場上,一位政治主官號稱要響應行動,上台猛然抱住趙志華,並高喊「抓起來」。

旁邊人立馬上去制服了滿臉驚愕與憤怒的趙副司令。

趙志華在湖口大肆鼓吹時,蔣緯國正在美國出公差,聞訊後許久才緩過神,連忙結束行程歸台。

可是,事情已經發生了,他回去又能如何呢,也只是等待來自父親的「審判」吧!

當時,蔣緯國已然離開了裝甲兵部隊,去到別的部門任職,「國防部長」俞大維以此為其解圍,卻讓蔣介石震怒異常。

自西安事變之後,「兵變」兩個字就是蔣介石的逆鱗,再加上國共大戰中那麼多將領帶著部隊背棄了他,這簡直成了他的巨大噩夢。

於是乎,儘管此次的湖口兵變就是個大大的笑話,蔣介石還是從嚴從重的處置,所有與之相關的人一個都不放過。

在蔣介石看來,蔣緯國自1946年進入裝甲兵部隊,至離開該部前後十多載,卻不能夠徹底掌控之,足見其領導能力之不足;

再加上趙志華還是蔣緯國保薦起來的,趙在1949年曾被我軍俘虜三個月,本來一大幹才卻多年不得升遷與重用;

直到被蔣緯國青眼相加,才一步步做到了裝甲兵少將副司令,這是大大的識人不明啊!

有傳聞說,蔣介石曾差點為此要杖責蔣緯國,足見他心中之氣憤。

其實,如果是動手杖責了,或許過後蔣緯國依舊會被蔣介石重視和疼愛。

然而並沒有的,氣憤過後就是濃濃的失望,曾經的種種期待與疼愛皆成灰塵。

而本能夠為蔣緯國說話的宋美齡,卻因逐漸失寵不敢再出頭,甚至於此後都不敢與蔣緯國過多接觸,怕被蔣介石誤會有歹心。

就此,蔣緯國被蔣介石所厭棄和忽略,台灣地區上下都知道了這一風向,對於這個過氣的「總統之子」就不甚在意了;

這讓一直被眾星捧月的蔣緯國十分失落和不甘,他想要改變這一切。

蔣緯國是這麼做的:他多次使用大筆錢財,去給台灣一些說得上話的高層送禮,希望能夠得到他們的支持。

可是,他卻沒有想清楚,能走到如此高位的人哪個會是傻瓜,會去為他這樣一個失勢的人吶喊,不然指不定被他爹怎麼看待呢?

收禮的時候滿臉誠懇的應著,待他走後會不立馬罵他是瓜娃子,就已經算是良心未泯了,至於幫忙的事那是不會記在心上的。

蔣緯國留下來的高額帳單,這自然就是一大出處了,其他兩個隨後再說。

蔣介石1975年去世,可蔣經國對這個弟弟是沒啥親情的,甚至於一直都很提防,哪裡會願意關照於他。

當時,台灣軍中有這樣一個規定,上將是終身制的,而中將15年未晉升就得退役;

而蔣緯國已然當了14年的中將,如果再不向上提,他身上最後一點光輝都會沒了。

於是乎,在宋美齡爭權失敗準備前去美國定居,兄弟兩個為之送行之際,蔣緯國趁機大訴自己的委屈;

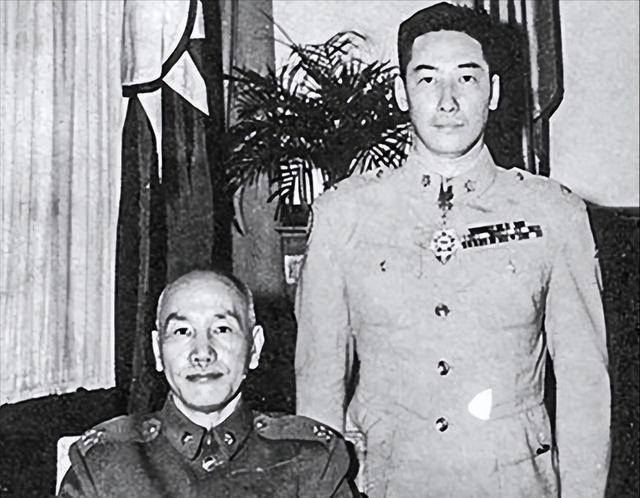

對蔣緯國有所愧疚的宋美齡頗為心酸,就用自己僅剩不多的面子,從蔣經國這兒把上將軍銜給蔣緯國要了下來。

不過,蔣緯國也只是有了這樣一個光輝的頭銜,實際上依舊被蔣經國所提防,一直未曾讓他擔任什麼要職。

而後的台灣地區的領導人李登輝,對蔣家人更是處處提防,蔣緯國更加的被邊緣化了,存在感隨著時間愈發之低。

大概也正是因此,蔣緯國的心態倒是慢慢平和了下來,不再追逐那些虛的,反而想要做一些有意義的事。

比如促成兩岸統一,他晚年曾多次公開表示支持「一個中國」,且時常關注著大陸的情況。

雲南發生地震的那年,便曾組織起了一個公益組織為災區出力。

另外,還專門出資為民族英雄鄭成功塑了一座銅像,表達了中華領土不可丟失的美好意願。

做這些事也是要花錢的,而且投入得必定不少,這自然又成了高額帳單的一部分。

當然,這還不是最重要的,蔣緯國如此做會讓李登輝當局怎麼看他呢,人家一本心思想要謀求「台獨」,他卻在唱反調,自然會更被記恨。

想必宋美齡說的「自作孽不可活」,就是指這些為了兩岸統一的支出了。

至於上面那個活動政治關係的,其實應該也有些關聯。

畢竟蔣緯國當時正被蔣介石提防著,可他卻不自知的到處活動,這不是更讓蔣介石心中有芥蒂嗎?

倘若什麼都不做,安安分分時間久一些,蔣介石或許就會饒恕他了呢?

當然,還有這樣一部分高額支出的帳單,那就是蔣緯國晚年的醫藥費用,不過這是理所應當的,與宋美齡的那六個字沒有關係。