吳湖帆畫像

對於湖帆先生,拿「光風霽月」四個字來形容他,大概最恰當不過。本來,文章極處無奇巧,人品極處本自然。一個藝術家的品格,不在處處表示與眾不同,而是修養到家之後,能夠順從自然,保持他本來純真的面目才好。湖帆先生出身世家,天資卓越,加以他的學博識廣,精通妙用,終成一代宗師。但他一輩子好學不倦,從不表示自滿;對於後進者又那麼懇懇切切,提掖不遺餘力。今日追懷,能毋慨然!

我出生於蘇州洞庭東山,那是孤懸太湖的一個島嶼,面對著汪洋三萬六千傾的碧波清漣,風景也真可人。明代做宰相的大文學家王鏊(濟之),與大畫家沈石田同時名噪士林,他就是我的遠祖。

王季遷晚年,此時已改名王己千

記得我十四歲那年,便對繪畫發生了興趣,最初給我啟蒙的是外舅顧鶴逸(麟士)先生。他本身既是名滿三吳的大畫家,他的老家也就是以書畫收藏著名的過雲樓,因此我從小居然就有機會窺見了若干年後元明清的名畫。

等到進了東吳大學,研究繪畫的興趣卻愈來愈高。有天,在蘇州護龍街一間裱畫肆中,偶然見到吳湖帆先生的大作,其畫面上筆墨之清潤、結構之精妙,頓時吸引了我。當世而有這樣高明的大手筆,我不禁心嚮往之。即向至友潘博山先生打聽,他當下表示夙所熟識,便欣然陪我去上海嵩山路拜見了湖帆先生。

秋林野興圖

元 倪瓚

紙本水墨 98.1x68.9cm

美國大都會藝術博物館藏

當時湖帆先生態度極其親切,他索看了我的習作,便連連點頭,認為我的筆路和他有幾分相近,即破例地錄為弟子,其時吳先生還沒有收過學生,我是「開山門」第一個。人所共知,吾師是大澂先生的文孫,而大澂先生的畫,說來初學戴醇士,後來即從王煙客而遠追黃大痴,屬於所謂蘇州派松江派的一路。

此時吾師也是走的同一路線,初期固以董其昌為規模,但後來漸漸蛻變起來了。記得他常跟我表示:要以元人的筆墨,運宋人之丘壑來作畫。到了近五十歲,他似乎以李成、郭熙為依歸,喜歡多畫雲山,樹木也多採用了蟹爪法,其雲海往往是幾度渲染而成,看來一片蒼蒼莽莽,浩蕩生動之至,就此可說已確立了他自己獨特的面目。

吳湖帆 紅樹青山圖

平日,吾師不教人作畫的,只教人看畫而已。由於他已成了大名,國內各藏家收到了什麼名跡,多數會得攜件來謁請鑑定,他每次看得非常仔細周詳,有時把它掛在壁上,向我一一指示要點,並共同斟酌。這樣我得以追隨幾席,誠屬獲益匪淺。當時老輩中有周湘雲(夢坡)、龐萊臣(虛齋)兩位老先生,每挾畫來請吳老師鑑賞,一經指出精妙或瑕疵處,無不表示折服而去。

至於說到吾師作畫的習慣,事實上常常要磨到了夜深人靜的時候,他老人家才會意興勃發,不由自己一骨碌地起來鋪紙揮灑的,白天就根本不肯動一下筆。因此,薛慧山兄在《吳湖帆〈江深草閣圖〉》一文中,特別提起這點,但說他「獨自一人緊閉了門才能揮毫」,又說我「一直沒有見到老師當場揮毫的場面」,那是稍有出入的。因為吾師作畫是肯給自己人看的,但向來不肯苟且,幾乎每一幀都費盡推敲,非到自己愜意後才算是完成了。

吳湖帆 江深草閣立軸(局部)

設色紙本

96×46 cm

丙子(1936年)作

鈐印:吳湖帆、梅景書屋

題識:五月江深草閣寒。近得唐六如少作此圖,有沈石田、呂秉之題和詩,筆法全師李希古。余用其法,略參盛子昭意,不知識者以為何如?丙子春三月,四歐堂作,吳湖帆。

有時一畫既成,往往懸在牆壁上,看上十天半月,才肯讓人取去。實在說,他畫山水尤其是青綠設色的特別來得慢,必須所謂千錘百鍊,下了相當功夫,而決不肯粗製濫造,對人敷衍塞責。因此當時各方求畫者雖門限為穿,但他每次繳畫遲遲,是需要花了不少日子,而很少立索可得。其實,他畫起花卉竹石來,落筆倒是十分神速,但他往往表示,這些不過一時酬世之作而已。

吾師的性格,外表沖和溫雅,帶些外圓內方。平日總是滿面春風地微笑,意態那麼藹然,對朋友無非是全部真摯的情感作用,而不在乎利害關係,從來沒有見到他老人家為了金錢的事,而與人做過分毫必較的爭執,好像什麼都是有話好說。大概是出身望族的他,又兼有一身極深的名士氣息,對窮朋友輒不吝作畫奉贈,並以此為樂事。當時還有位老畫師吳待秋,其作風便與湖帆老師截然不同,筆筒中有量尺,對顧客來紙大小,都要加以丈量,或多了幾寸,便要截去,不肯讓來客占些小便宜,為世周知,成為畫壇笑料。

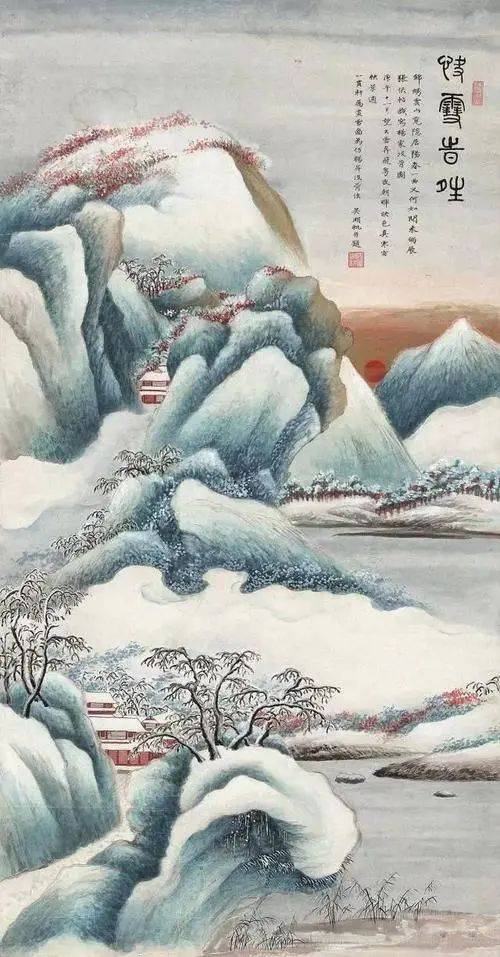

吳湖帆 快雪時晴

1930年(庚午)三十七歲仿唐代畫家楊昇之作

記得吾師為我畫過《千岩萬壑》的橫卷,是興之所至,仿元四家趙松雪、高房山、錢玉潭、盛子昭之筆。妙在他能把四家的筆路,一下子融會貫通,而形成所謂多樣的統一。其實他平日所有作品之中,雖筆筆仿古人得來,卻筆筆是自家寫出,說是仿古,實即創作。本來,文章做到極處,無有他奇,只是恰好。

只要文能切題,寫出自己的意思,而措詞布局恰到好處,就是好文章;作畫亦然,如此才能保持其天真氣息。再說,吾師畫的《江深草閣圖》,雖在技巧上多少受郭熙或唐伯虎的影響,卻也是全憑自己的想像、自己的感情,寫出自己的思想畫出來的,所以畫面儘管不同,畫意還是統一的,那不是所謂「文章本天成,妙手偶得之」嗎?

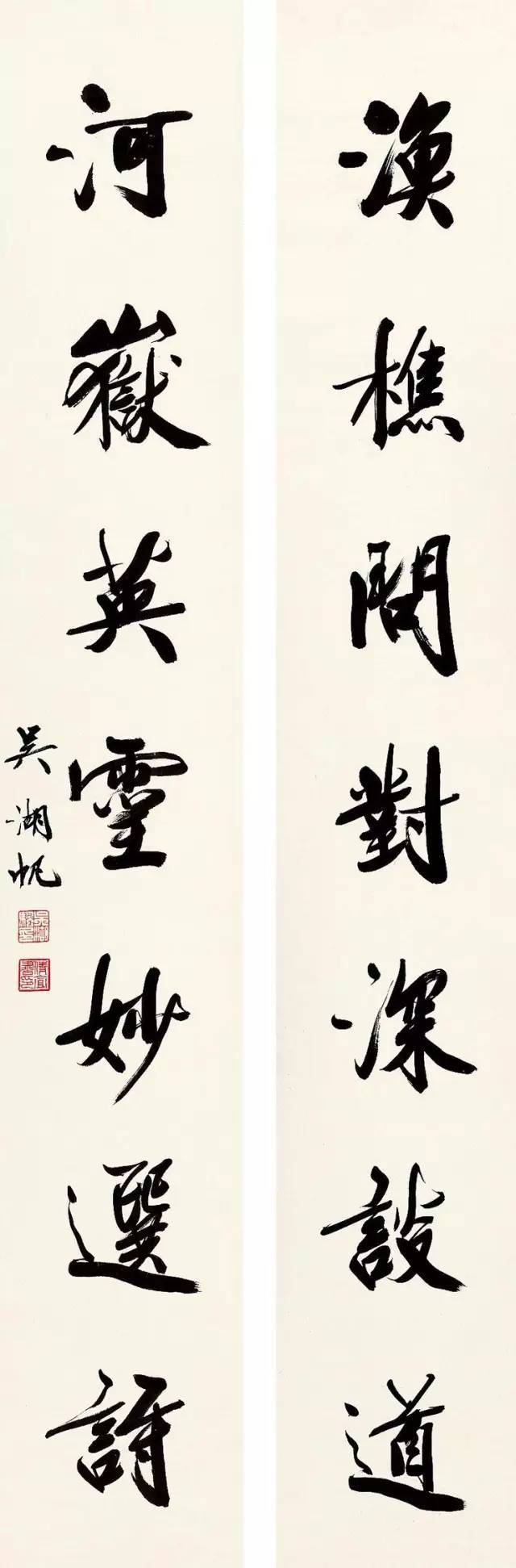

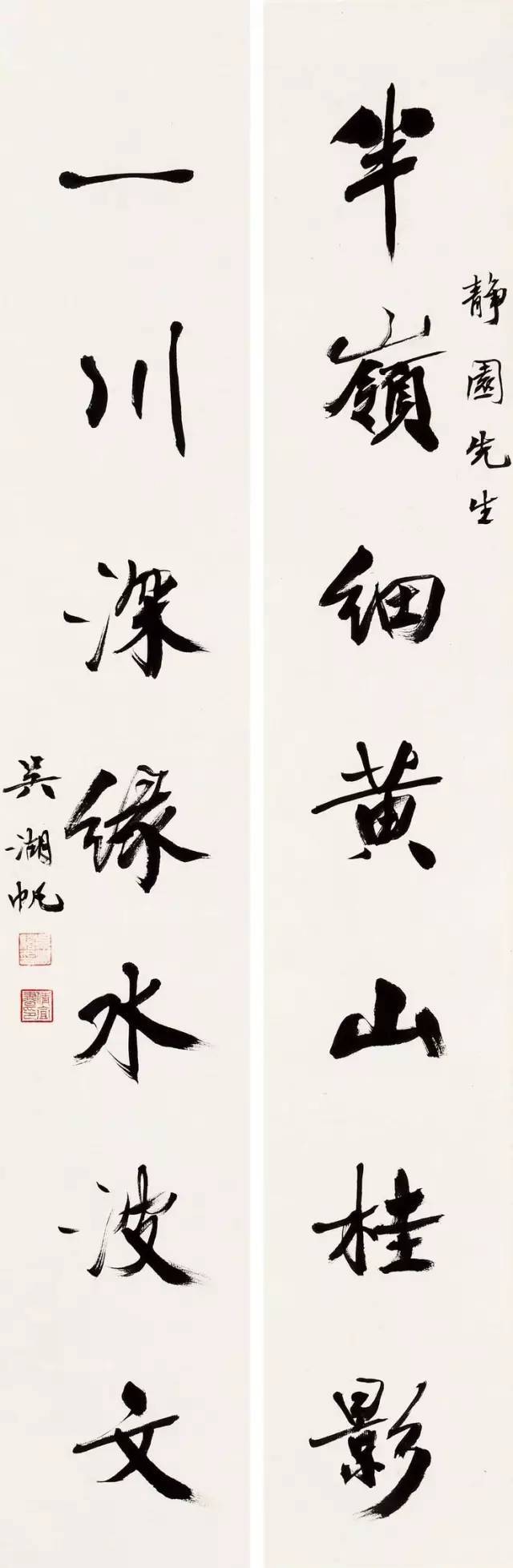

薛慧山兄的文中又云:「湖帆的好處便在一個『雅』字,他之為人,無愧為『涵脈經史,見識高明,襟度灑落,望之飄然的一種風範……』」誠不失為中肯之言。尤其說到吾師的書法,評以「渾厚而雅」四字極為恰當。

本來,吾師是慣寫瘦金體的,晚年才漸變為筆體豐腴,在題畫之外,又喜歡替人寫對聯屏幅,其筆墨頓為各方珍視。但恕我在此泄露一個秘密:吳老師的書法也是屬於天才的創造,因為他中年以後就沒有臨過什麼帖,雖信手寫來,而能自成一體,靈氣四溢。可見中國的書畫藝術,與作者本身內在精神的涵養是大有關聯的,書如其人,畫如其人,一點也不錯。

就在吾師湖帆先生指示之下,我開始對中國書畫的鑑定,進行長期的研究工作。這可從我與德國孔達女士合編的《明清畫家印鑑》一段淵源說起。

一九三五年,我參與在倫敦舉行的國際中國藝展的籌備工作。當時北平故宮博物院所藏的書畫南遷,在上海進行審查。初次接觸故宮豐富的藏品,不單使我眼界大開,連同參與其事的若干老專家,目光也為之一變。這是因為以前的中國,沒有所謂博物院、美術館公開展覽過古畫,只能憑些人情,偶然見到若干幅,所以這次可說是一個極難得的機會。

在籌備藝展的過程中,引起我一些感想。在故宮七千餘件藏品之中,竟有五千多件書畫令人發生了問題。審查的專家們,觀點各異,不能一致。我便想,到底有沒有較為客觀正確的什麼法則呢?這便興起來編輯印譜的想法。

剛巧有一位孔達女士,自德國來華,向湖帆先生也提出了能不能以科學方法處理中國書畫的鑑定。湖帆先生當即推薦了我,與之共同合作研究。於是我們兩人集資進行此事,不但攝製了故宮博物院審查中的書畫,更從海外所有的收藏家手中,悉心加以採集起來,歷時三年,終告完成。

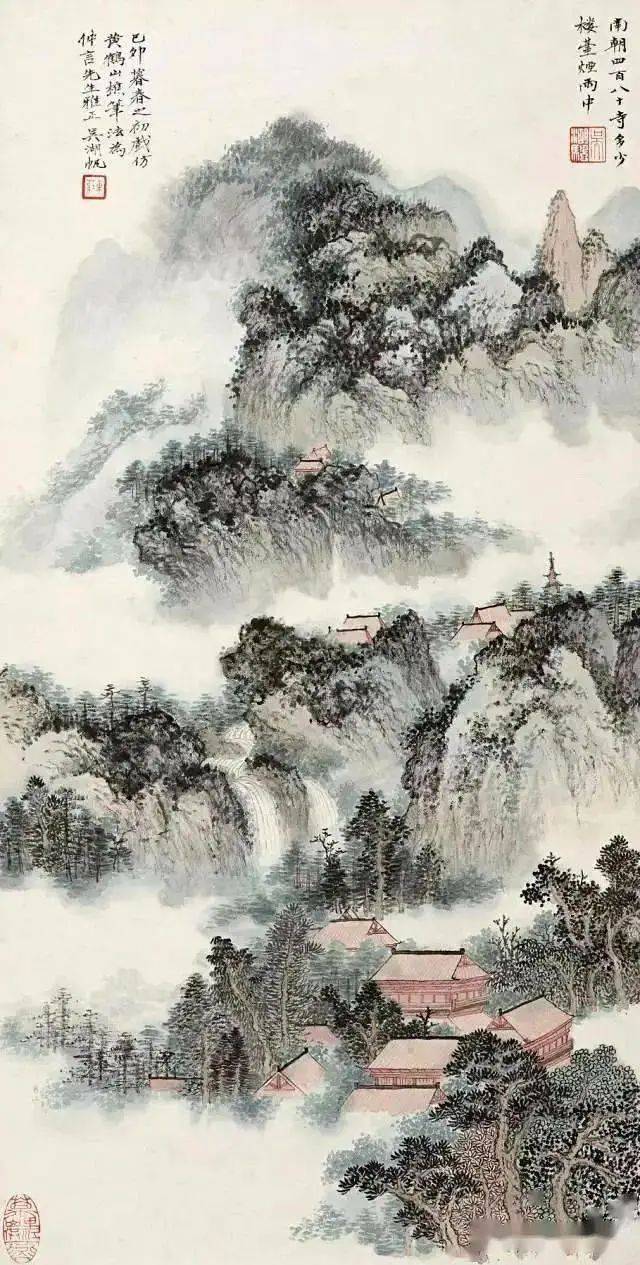

吳湖帆 樓台煙雨圖

1939年作

自我離開中國到了紐約後,初期美國對中國書畫的研究,根本沒有什麼人;各博物館中,也沒有專人司其責。因此,那些博物館藏品之中,有鑽石,亦有玻璃,一概不辨好壞,亂堆在一起。但時代畢竟進步了,而今的情形竟大變而特變!直到現在,美國已經有好多位中國美術史專家崛起,他們在這方面的研究,其精深之處,比之中國人有過之而無不及。但面對著書畫的真偽問題,卻又是議論紛紜不一。某人說一幀畫絕對是真的,另一人卻又說絕對是假的,這可能是各人所根據的論點不同,且標準也難於一致,令人無所適從。由此可見「鑑賞之道,談何容易」!其中複雜困難之點,仍有待於我們的努力突破。

中國美術史的研究,已是範圍太廣,不能兼顧這一方面。因此,我建議應有專人負責這項專門工作,把書畫的印章、款識、紙絹,全部作廣泛的探討。這樣所得的成果,才更能作為中國美術史研究有力的證據。此外,我個人看畫,尚有三個原則,始終堅持著的:第一是畫中的筆墨問題,第二是畫中的格局問題,第三是畫與文學的關係。

這多少年來,在美國各地,在台灣和日本幾乎已經把公私收藏的書畫都看遍,其看法固皆不出此三原則。這次在香港,更飽覽了老友趙從衍先生所藏的古畫,定齋先生所藏的近代書畫達千件之多,像這樣難得的眼福,予我以更多的欣賞與思考。說起來有些畫家的印章,並無常理可循。例如明代的沈石田,喜自刻私章,更自創新字,因此,單憑印章鑑定便有困難。另外一位陳白陽,也是如此。但大多數畫家都有理可循,八大山人所用的印章,尤其是晚年以後的,即不出數枚。我甚至可以說:只看印章便可以一眼判定八大山人晚年作品的真與假。

其中書畫所用的紙,亦是鑑定的線索之一,大致同一時代的畫家,其所用紙都比較接近,比較易於辨別出來。打一個譬喻,中國書畫中的筆墨,可比喻之為芭蕾舞。因為芭蕾舞步法一定,只是看舞者的姿勢美妙與否。也可比喻一個人的聲音、所說的話一樣,但各人聲音有別。因此,每一位畫家,都有他的筆性,可據此而判定真偽。

筆墨愈多愈容易看,我們不能單憑一筆而鑑定此畫屬誰。正如我們不容易在電話里只憑一句「喂」而聽出對方是誰。筆墨愈好愈容易看,愈壞愈難看。我平生最佩服的是倪雲林,他的筆墨簡到無可再減,但又極其洗鍊,其變化神妙,非常耐看,別人是萬萬仿效不來的,看多了自然會恍然領悟。

關於鑑定書畫的問題太多了,鑑定的方法當然不止於上述這些。這次我在香港小住兩月,遇見有人從上海來,帶來了湖帆先生臨終以前的真正消息,令我頓時感慨萬千,在此不禁回瞻前塵一下,但「人生朝露,藝術千秋」,這兩句話是不錯的。有生之年,唯有從這方面努力到底。今年我正從事於拓墨山水畫的創新,其實,還是從中國畫傳統的過程中受到哺育而長大起來的一項藝術。對於這點,今後當另文發表,再向讀者諸君請教。

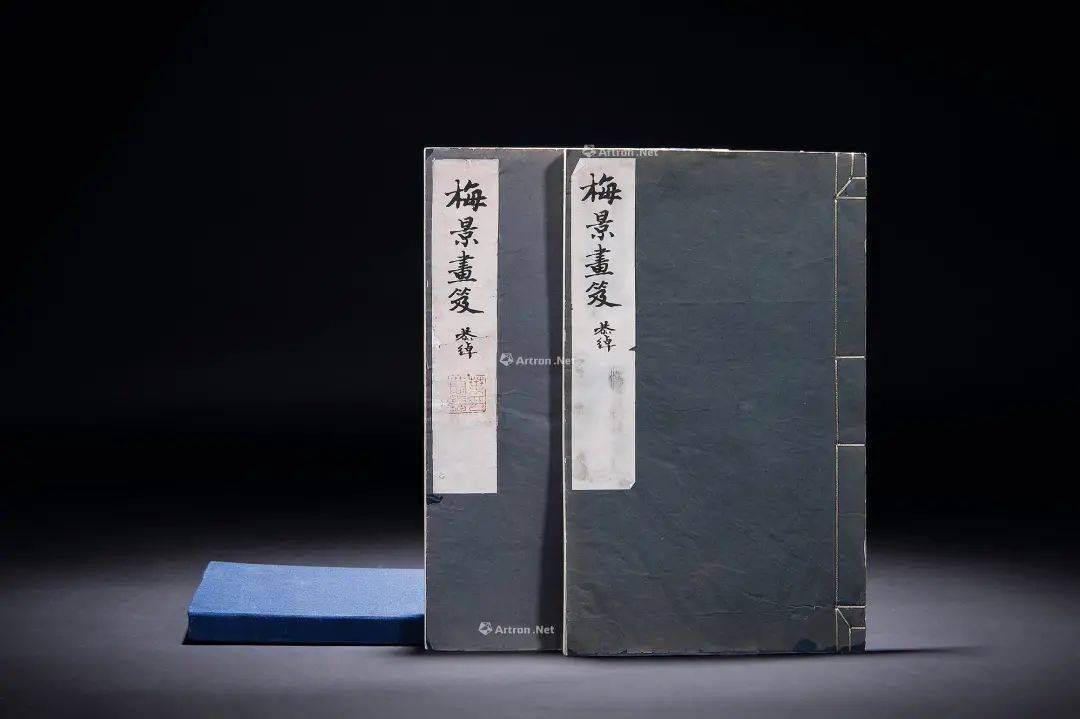

吳湖帆 梅景畫笈

附:

1943年,吳湖帆五十初度,其門弟子為紀念老師在中國畫領域的建樹之功,弘揚國粹,遍訪吳氏親朋好友及社會藏家,搜得吳湖帆壯年以來窮工盡意之作五十幅,編印成集,是為《梅景畫笈》第一輯。而此雙卷則為畫笈中第四幀。吳湖帆作此雙卷時,上卷名為「溪山環抱」,下卷名為「千岩萬壑」。軸簽、引首均為自題。上卷所仿四家為黃、吳、王、倪,下卷則根據自己對元代繪畫的研習,選取趙孟俯、高克恭、錢選、盛懋四家。此二卷雖同為1933年2月畫,然非同時所作,由其下卷自題可辨:「曾為季遷兄作元四家合卷,今再仿趙松雪、高房山、錢玉潭、盛子昭法成一卷。吳湖帆,癸酉二月。」其上卷題款時為「二月初二」。一個月之內兩次作仿元人畫合卷,亦可窺見吳湖帆這一階段繪畫的取向所在。二卷畫中,除有吳湖帆自題並先後各兩次自跋外,上卷有謝玉芩、夏敬觀、梁鴻志、章鈺、溥儒、溥僡、馮超然、黃君實題跋;下卷有葉恭綽、蔣祖詒、龐萊臣、張大千、陳蝶野、龍沐勛、溥儒、溥僡、程文龍、黃君實題跋。有多家跋語為吳湖帆代王季遷出面延請當時名流所題,以至有題跋者竟忘此畫已歸王季遷,仍以為是湖帆物。

附上卷吳湖帆自題:

昔麓台司農合仿元四家筆於一卷,此千載創格也。季遷津津道其奇去。歲索畫小卷,余乃效司農法寫之,司農純用水墨余復間以敷色一臨覽,即分為四細審則仍其一餘畫法為不純於畫趣為有意不其可與以畫學。論丘壑位置本屬附庸,當以筆墨為主筆,能使墨,能用便入上乘位置,顛倒丘壑塞實可不問也。子曰,大象無形,大方無隅,其何斤斤玩形似謂。癸酉中秋為季遷老弟題。吳湖帆。

來源:《大人》雜誌,第42期,1973 年10 月15 日