大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。

十年前,卡達多哈,中國大運河被列入世界遺產名錄的木槌敲響。十年後,中國揚州,一場生動展現大運河2500多年生活的畫卷徐徐展開。

為深入貫徹落實習近平文化思想,特別是習近平總書記關於加強文物保護利用和文化遺產保護傳承的重要講話重要指示精神,在中國大運河申遺成功10周年之際,由中央網信辦、國家文物局、人民日報社、江蘇省委網信委聯合主辦的「何以中國·運載千秋」網絡主題宣傳活動6月22日在江蘇揚州啟動。

活動圍繞「通江達海」「工開萬物」「水潤華章」「護我安瀾」等主題依次展開。來自網信、文博、考古等領域的專家學者,以及曲藝界代表、學生代表等中外嘉賓,在美麗的「淮左名都」,走進新唐風的中國大運河博物館,通過情景講述、音畫視頻、文藝表達等多種形式,體味綿延的文化根脈、鮮活的生態綠脈、涌動的經濟命脈,擊新時代之水,讓古運河重生。

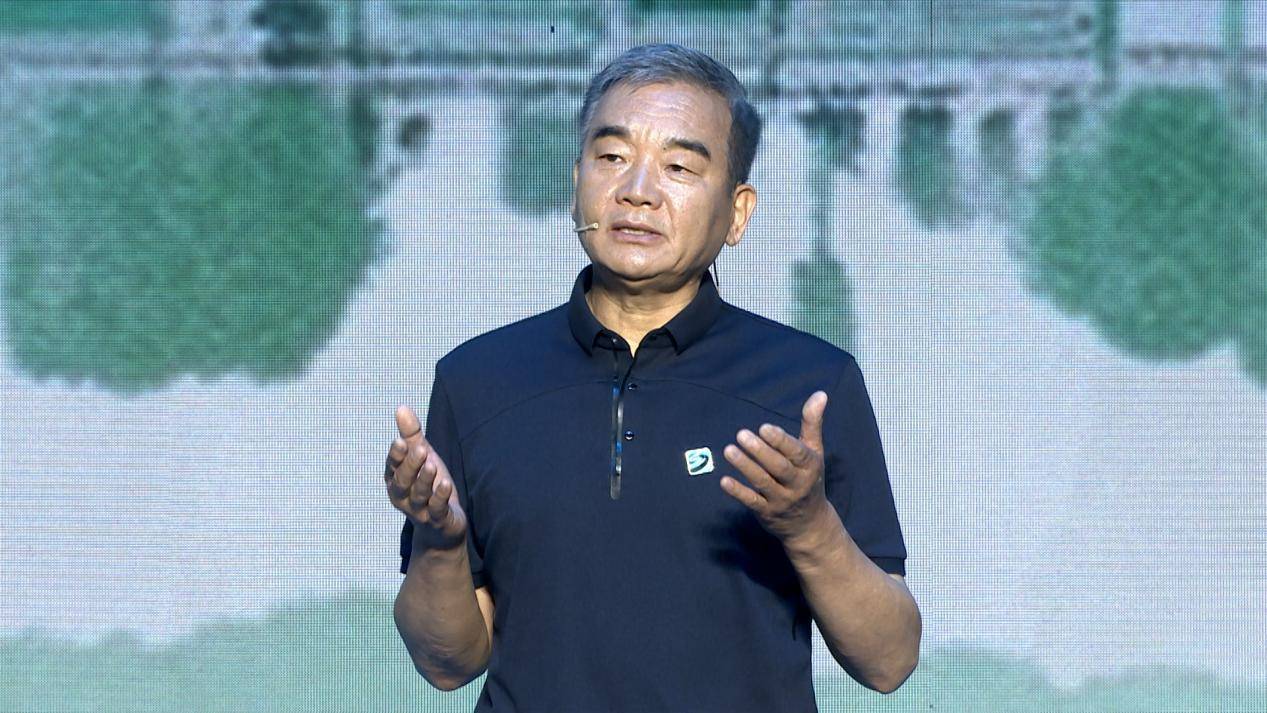

中國博物館協會理事長劉曙光分享了自己作為專業人士深度參與中國大運河申遺的經歷。他用「連通」和「創造「這兩個關鍵詞來概括中國大運河文化的本質特徵和當代價值。他表示,中國大運河不僅在地理上連通了從北京到江南的廣闊區域,更重要的是連通了人心和情感,傳承著維護統一、濟世惠民的政治信念,至今仍然生生不息。

中國博物館協會理事長劉曙光現場講述。

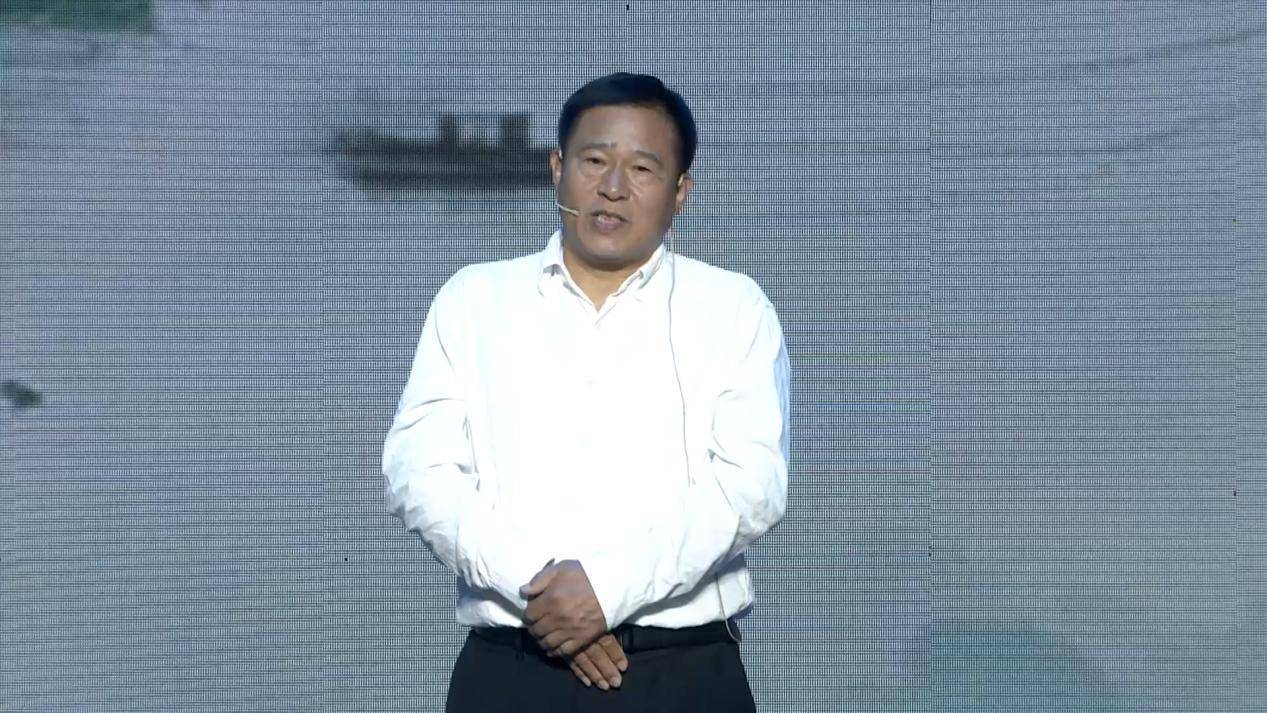

新時代以來,據不完全統計,大運河沿線八省(市)共開展超過200項運河考古工作,60餘項考古工作取得重要成果。浙江大學藝術與考古學院教授林留根是在運河邊長大的考古人,他講述了世界上最早的人工階梯運河——破岡瀆的故事。他說:「大運河的重要價值不僅僅在於它是世界文化遺產,更在於它是闡釋中華文明突出特性最生動的、最活態的、最具人間煙火氣息的偉大史跡。」

浙江大學藝術與考古學院教授林留根現場講述。

一座博物館就是一所大學校。隋唐大運河文化博物館館長曹岳森講述了隋唐運河與回洛倉的故事,並表示將繼續以館為媒,講好運河故事。浙東運河博物館負責人張慧分享了浙東運河的形成發展過程。她說,浙東運河博物館將文物與數字科技結合,館校共融,讓運河之美煥發時代光彩。揚州中國大運河博物館館長鄭晶介紹了該館如何利用新技術創新解讀中國大運河這條線性文化遺產並推動博物館年輕化發展。

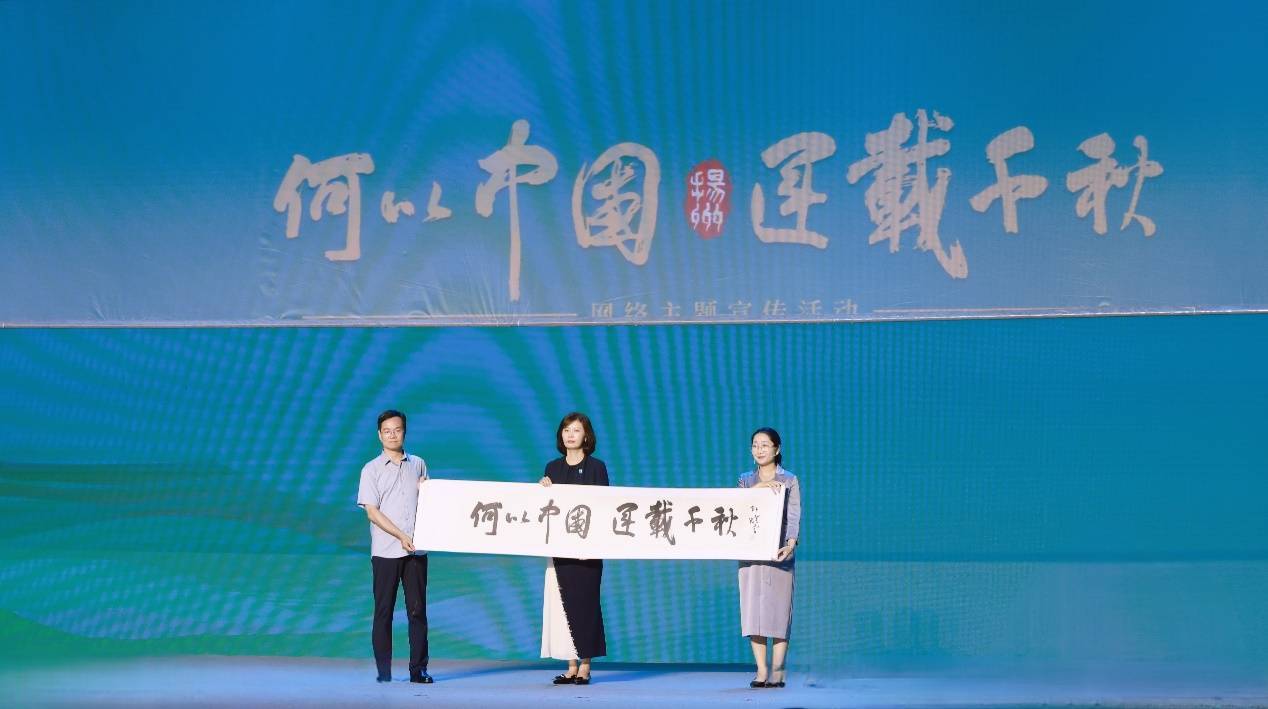

隋唐大運河文化博物館館長曹岳森(左)、揚州中國大運河博物館館長鄭晶(中)、浙東運河博物館負責人張慧(右)共同展卷。

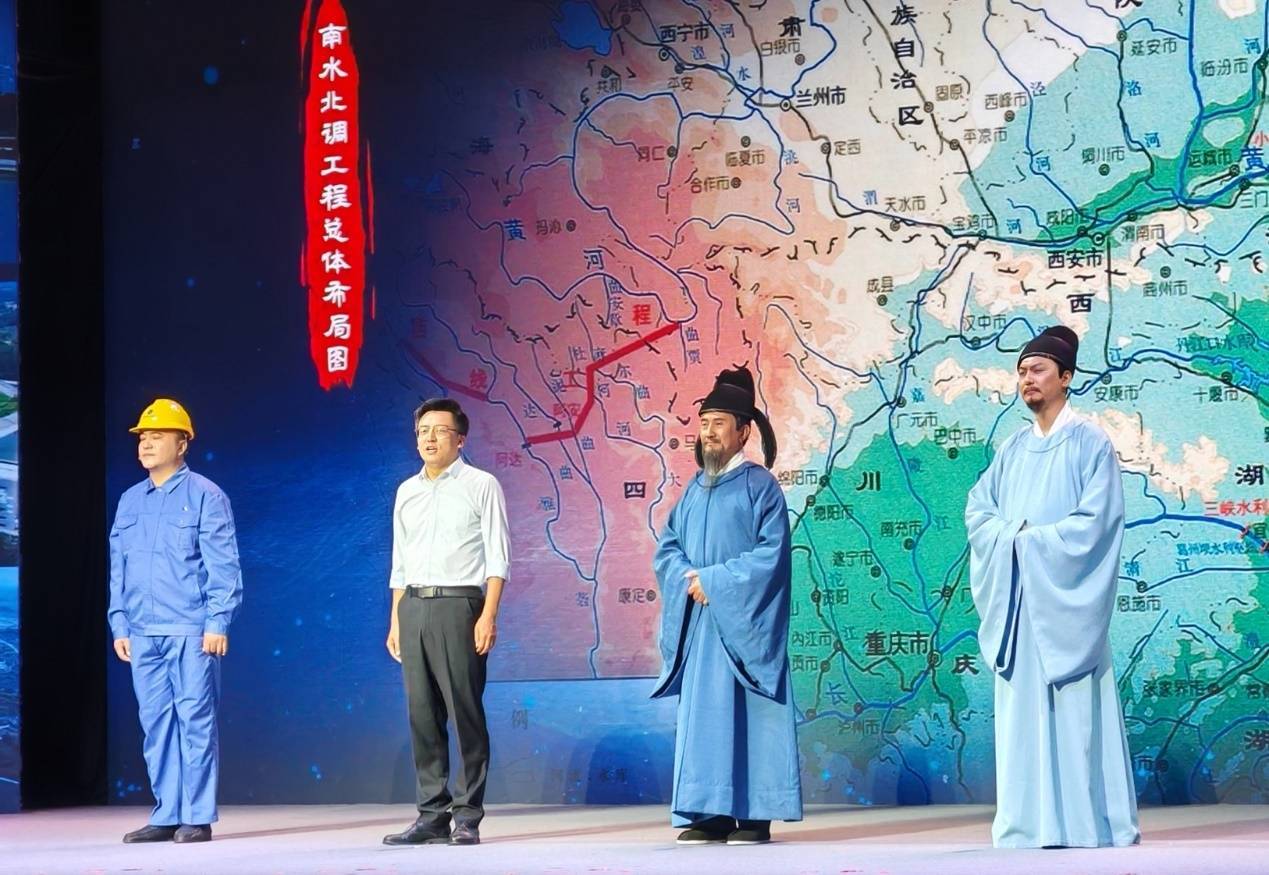

中國大運河是世界上開鑿最早、規模最大、里程最長的人工河,凝聚著無數能工巧匠的心血與智慧。活動現場,演員張志堅飾演元代科學家郭守敬,演員侯京健飾演明代民間河工白英,與北京郭守敬紀念館執行館長張鵬和南水北調東線江都水利樞紐青年代表郭凱同台「飆戲」,演繹郭守敬打通京杭大運河「最後一公里」、白英修建南旺樞紐、新時代水利人守護南水北調工程的故事,再現中國人千百年來因勢利導的智慧和與水相處的哲學思想。

演員張志堅(右二)、演員侯京健(右一)、北京郭守敬紀念館執行館長張鵬(左二)和江蘇省江都水利工程管理處第二抽水站管理所副所長郭凱(左一)同台演繹。

中國大運河不僅僅是一條運糧運馬的漕運之河,更是一條充滿了詩情畫意的文化大動脈。中國書法家協會主席孫曉云為活動發來視頻祝福。她表示,千年大運河既是潤澤百姓的水脈,更是傳承歷史的文脈,大運河帶來的便利交通,是書法等文化藝術充分交流發展的重要條件。

南京師範大學教授酈波認為,中國詩歌的發展,是在隋唐大運河開鑿背景之下的文化之路。活動現場,他與2024中國詩詞大會兩位小選手張可兒、姜敬曦,以及揚州市邗江區實驗學校蔣王小學學生共同呈現了一場精彩的「運河詩會」。張可兒、姜敬曦分別談及自己對大運河的理解,「很多人都在這裡送別親友,迎接家人。運河有時候很歡樂有時候很悲傷。」「運河的壯麗景色、沿線豐富的人文風情,都能激發詩人們的創作慾望,變成文人墨客無盡的創作靈感。」

揚州市邗江區實驗學校蔣王小學學生吟誦《春江花月夜》。

南京師範大學教授酈波(左一)與2024中國詩詞大會選手張可兒(左二)、姜敬曦(右二),揚州市邗江區實驗學校蔣王小學學生陸俊屹(右一)趣談大運河詩詞文化。

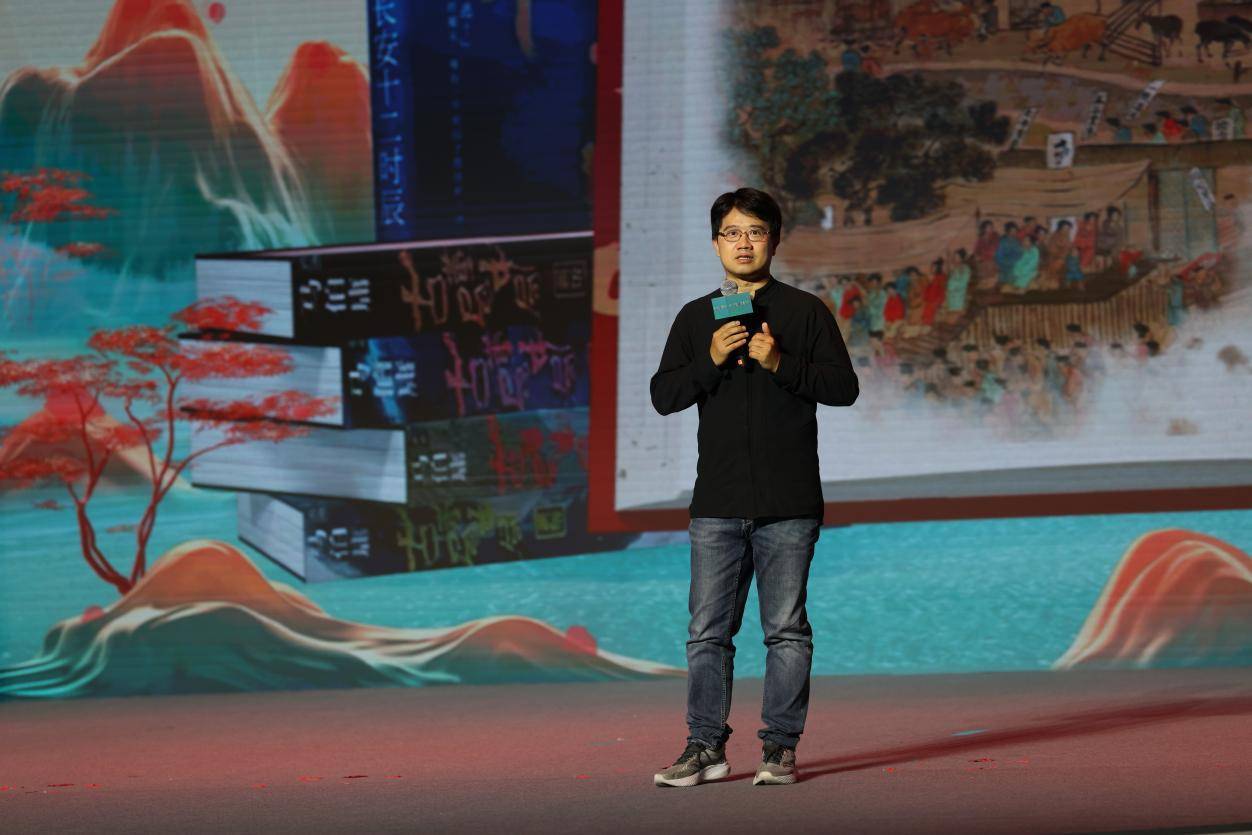

研究好大運河的歷史,把握住大運河文化的本質,是新時代運河文學的創作基礎。作家馬伯庸曾經根據大運河創作了小說《兩京十五日》。他表示,大運河就像是一個寶庫,凝聚了古代勞動人民的智慧,提供了創作好故事的空間。

作家馬伯庸現場講述。

「運河情,傳千載。神州運,唱念做打寫春秋。」國家一級演員、京劇表演藝術家王平,國家一級演員、南京藝術學院教授單雯,浙江小百花越劇團青年演員陳麗君、何青青同台唱響千年運河情。王平表示,大運河的水就像融合劑一樣把不同戲曲的優秀文化融合到一起,像母親的臍帶一樣滋養華夏文明興旺繁榮。單雯說,大運河是流動的文化,從傳統而來,向未來而去。陳麗君表示,運河長流,越韻永傳,傳統文化的熱浪,和這個時代的自信有關,也和一代代人從未停歇的創新腳步有關。何青青說,戲曲就像運河的水,運河從古到今,戲曲常演常新!

國家一級演員、京劇表演藝術家王平(左二),國家一級演員、南京藝術學院教授單雯(左一),浙江小百花越劇團青年演員陳麗君(右二)、何青青(右一)同台唱響千年運河情。

千百年來,運河滋養兩岸城市和人民,是運河兩岸人民的致富河、幸福河。活動現場,來自江蘇、浙江、山東的三位運河人講述了用水、親水、愛水的動人故事。2004年,為了解決市區道路擁堵的問題,杭州開通水上巴士,薛鑫坤成了第一批水上巴士司機。他見證了運河的水變清、風景變美、文化長廊一步一景。他說,「大運河是我一輩子都放不下的母親河!」港航潤楊6060貨船主楊傑偉是地地道道的「跑船三代」。2020年,他響應政府號召,把鐵船換成兩千噸級的貨櫃船,從山東濟寧跑江蘇太倉,15天路程變成5天。節約的時間就是金錢。楊傑偉對未來充滿希望:「我們一家的日子就像這條大運河一樣,越跑路越寬!」作為漁民後代,窯灣古鎮漁民藝術團團長沈召明在運河上打了30多年魚,因為愛唱歌、吹笛子,他召集了一批漁民組建樂隊。八年前響應政府號召,他們退捕上岸,吃上了文化飯。沈召明說,未來要把運河勞動的號子唱給更多人聽!

杭州水上巴士「西湖」號原船長薛鑫坤(左)、窯灣古鎮漁民藝術團團長沈召明(中)、港航潤楊6060貨船主楊傑偉(右)現場講述。

「竹板這麼一打呀,咱今兒個說點嘛?說說一條大河煙花人間就是咱的家。」天津師範大學博士生、肯亞小伙孔愛凱和北京外國語大學教師、馬達加斯加小伙唐磊聯袂上場,用原創的京東大鼓和天津快板,說唱他們眼中的中國大運河和中國文化。

來自馬達加斯加的北京外國語大學教師唐磊(左)和來自肯亞的天津師範大學博士生孔愛凱(右)說唱大運河。

運河之美不只在景,更在熱氣騰騰的煙火氣。活動現場,來自揚子江文旅集團的花園國際大酒店廚師長朱燾、西園飯店行政總廚張曉鋒、冶春面點總廚倪秋香和女兒陳詩雅,在100秒的時間裡,分別展示了蘿蔔雕花、氣球上切豆腐、蟹黃湯包等淮揚菜經典雕功、刀功和面點絕技。冶春淮揚菜推薦官王悅精彩解說,並發布冶春好運菜單。15道「好運菜」飽含美好寓意,致敬大運河申遺成功十周年,將在揚州、北京、上海、深圳、新加坡等世界各地的冶春門店上線。

花園國際大酒店廚師長朱燾、西園飯店行政總廚張曉鋒、冶春面點總廚倪秋香、冶春面點製作技藝第五代傳人陳詩雅展示淮揚菜絕技。

冶春發布好運菜單。

「一條運河千里長,運河兩岸是故鄉,楊柳橋頭依古塔,千村萬落耕織忙……」活動現場,歌唱家、中國音樂學院教授雷佳,以一首《運河謠》唱出千里運河千里情長。

歌唱家、中國音樂學院教授雷佳現場演唱。

活動創新展現方式,以揚州彈詞為串聯。揚州彈詞是江蘇揚州的曲藝形式,形成於明末,興盛於清初,至今已有四百多年的歷史,是國家級非物質文化遺產項目。表演形式以方言說表為主、彈唱為輔。

國家一級演員、揚州曲藝研究所青年演員劉芓君(右)、揚州曲藝研究所青年演員王智超(左)現場表演。

「何以中國·運載千秋」網絡主題宣傳活動由中央網信辦網絡傳播局、國家文物局政策法規司、國家文物局文物古蹟司、國家文物局考古司、國家文物局博物館與社會文物司、江蘇省委網信辦、江蘇省文化和旅遊廳(江蘇省文物局)、揚州市委網信委、人民網承辦,揚州市委網信辦、國家文物局新聞中心、揚州市文化廣電和旅遊局(揚州市文物局)、揚州中國大運河博物館、人民視頻協辦。

編輯:鄔嘉宏