回顧今年五一小長假,北京最出圈的藝術活動不是 798 藝術區內如火如荼的北京畫廊周,也非農展館的藝術北京博覽會。 真正上了微博熱搜的藝術地點反而是三源里菜市場,書法藝術家邱志傑一個字一個字手寫了整個菜市場裡的招牌,這是他的一場名為「民以食為天」的藝術計劃。對於三源里菜市場來說,這不是第一次和賣菜之外的事情打交道,放眼全國的菜市場,也有不少曾被藝術盯上。藝術家為什麼都對菜市場情有獨鍾?藝術會是菜市場保持鮮活的密碼嗎?

書法藝術就該在

日常建築上

「為什麼我不要在美術館做書法展覽?我們並不需要一座書法美術館。我們的藝術就在我的扇子上面,就在家裡的房樑上,就在酒桌上的菜單上。」

在書法藝術家邱志傑看來, 書法藝術具有業餘性,「影響大的書法家主要是文人,而文人往往是官員。書聖王羲之是右將軍,相當於南京軍區副司令員;顏真卿是魯郡開國公,相當于山東省名譽主席。這些身為官員的文人有社會影響力,承擔著社會責任,他們要有那樣的胸懷,要想著家國的大事,他的字才會有那樣的氣魄。」

書法也有實用性,「我們沒有一種叫做美術館的空間,不會建一個白盒子來展覽『書法藝術』,我們的藝術就在我們的建築上面,就在我們搖著的扇子上面,就在街頭的牌坊上面,路邊的亭子中間,就在山裡面的懸崖石壁上,就在旅遊景點那些喝醉的文人提筆留下的塗鴉上。」

邱志傑在三源里菜市場

所以,當策展人維娜找到邱志傑,說要辦一個書法展覽的時候,他只提出了唯一的要求:「 就是不要在美術館做。我們去找一些使用書法的其他場景,菜市場啊飯館啊廟宇啊都很棒。」最後這場「民以食為天」的市集書寫活動落地在熱熱鬧鬧的,包容性極強的三源里菜市場。

地處三元東橋的三源里菜市場,由於周邊大使館密集,匯聚著世界各地的食材,市場裡的攤販也習慣了和來自不同國家的顧客打交道,久而久之,三源里菜市場豐富而包容,是施展藝術實驗的好地方。

邱志傑幾乎完全替換了菜市場裡所有文字,他將自己書寫的內容分為四類。

第一類是將現有的印刷體轉換為書法,類似《衛生管理條例》《消防安全管理規章制度》這樣的紅頭文件、疫情防控或不無償提供塑料購物袋的倡導,都被邱志傑用用 敦煌寫經、隸書和墓志銘的風格抄寫了一遍。

更常見的店招及店招性質的內容則被替換成比較方正的隸書,或帶點魏碑味道的字體。對於商戶來說,這些文字是必需品,也是市場內藝術性與實用性結合得最緊密的內容。

第二類作品高掛在菜市場棚頂的鋼樑上。這些可能是最吸睛的作品,它們起先並不存在,由邱志傑混合流行語和詩詞原創,或從詩詞、書籍中摘抄。這些文字掛得很高,不容易損壞,便用宣紙書寫。

也不需要那麼強的辨識度,有些作品便來自藝術家酒後的大筆一揮,字形和章法比較怪異,充滿當時的情緒。

吃飯不積極思想有問題;去重慶吃去南京吃去杭州吃去香港吃去比利時吃去義大利吃去墨西哥吃;南邊一點的人們吃的是香噴噴的白米飯,北方一點的老鄉跟我一樣吃排骨麵;走上乾飯人的不歸路。——《吃飯積極分子》

夜打春雷第一聲,滿山新筍玉稜稜;買來配煮花豬肉,不問廚娘問老僧。

……

@東東槍

2015 年,巧合之間,邱志傑開始用《張遷碑》《禮器碑》和《爨寶子碑》的筆法寫英文,竟原創出一種書法風格的英文字體。這種字體用在三源里菜市場寫給來光顧的外國人正合適, 「寫給外國人看的英文書法」就成為第三類內容。

上帝給我們送來了肉,但是魔鬼給我們送來了廚師。God sends us the meat, but it is the Devil who sends us cooks.——義大利諺語

如果一個房子裡有兩個廚師,湯要麼太咸,要麼太涼。If there are two cooks in one house, the soup is either too salty or too cold. ——伊朗箴言

……

《紙箱》

《門面》

《圍裙》

第四類則是裝置和行為作品,包含《紙箱》《推車》《砧板和菜刀》《甲骨》《一蛋一字》《圍裙》《門面》《魚腸字》8 個項目。

書寫上面這些紙箱,邱志傑的目的是回應安迪·沃霍爾的作品,「他的商品是用印刷術機械複製的結果,我的箱子是拿農業時代的工具一個個寫出來的,每一個都生動而有趣。」

《砧板和菜刀》

我覺得最好玩的是《砧板和菜刀》這組作品,藝術家說在朋友圈發了圖片之後,大家也都很喜歡。 拿一把寫著「對不起」的大刀剁開骨頭,這個畫面真的很魔性。

為了讓書法席捲整個三源里菜市場,邱志傑在布展準備的 10 天裡沒日沒夜地寫了數百張書法,有大的店招,也有密密麻麻的小字,工作量並不小。

邱志傑在後續的自白里沒有提及辛苦,反而 很感謝菜市場鮮活生猛的環境和市場裡生機盎然的商戶們,他說:「這樣搞書法,蹭生活本身的活力,蹭菜市場為大家帶來的那種幸福感,真是占了不小的便宜。」

我們總在談論藝術的在地化、設計的在地化,我覺得這場「民以食為天」的市集書寫就是一次很成功的嘗試,沒有花費過多成本就傳達了藝術家想表達的內容,展品也具有實用性。 「高高在上」的藝術這次走入大眾最需要的地方,真正讓「願者上鉤」。

菜市場和美術館

可以沒有分界線

在 2020 三聯人文城市獎初評「社區營造獎」的名單里, 廣州東山口農林肉菜市場顯得別具一格。說是菜市場,但 屋頂醒目的燈箱寫著「無界博物館」,一時之間讓人恍惚。

何志森,建築師,策展人,Mapping 工作坊創始人。任教於華南理工大學建築學院。

這座菜市場的故事也許要追溯到 10 年前,改造東山口農林肉菜市場的 建築師何志森在當時為了完成博士論文(探索城市空間背後複雜的權力關係),與一位在廈門集美大學校園圍牆上非法賣盒飯的小販一起工作生活了 4 年。

後來,身為建築師的何志森也在多個項目里和攤販打過交道,還帶領學生改造了長沙的一個菜市場,雖然僅僅留存了三天,但他在四年間關於攤販了解得越來越深。直到 2018 年,何志森去了廣州扉美術館工作擔任館長,旁邊就是「東山口農林肉菜市場」這家社區菜市場。

改造前的菜市場

2006 年,扉美術館所在的大廈建成時,這個菜市場曾面臨拆除,菜市場和大廈之間就此結下樑子。到了 2017 年中旬,扉美術館聯合大廈,找來藝術家宋冬對大廈和菜市場之間的舊圍牆進行改造,便出現了靠路一側的玻璃牆——「 無界的牆」。

藝術家宋冬

宋冬用拆房子拆出的舊的木頭窗戶拼成了一面牆,還從廢品收購站淘回了 700 多盞燈掛在牆內,並展示了一些舊物(其中有些來自社區內的住戶),就做成了展覽。

這個明亮通透的展覽在當時吸引了不少周邊居民的圍觀,還為此辦了一場長街宴,36 張舊式木製單人床拼成一個一百多米長的桌子。

展覽結束後,「無界的牆」被作為永久性裝置留存了下來。不過直到此時,一牆之隔的菜市場仍然沒有和美術館產生任何關聯,攤販們還拒絕了那場長街宴。

2018 年 3 月,何志森開始帶領華南理工大學建築學院的 20 位學生開展改造東山口農林肉菜市場的項目,他要求大家和攤販一起生活工作一個月,了解真實需求後再決定改造什麼。

就在課程調研開展不下去的時候,廣州暴雨降臨,一位學生奮力幫助攤販們搶救物資,這才 讓一牆之隔的兩群人徹底破冰。

學生們挖掘了攤販們的眾多故事,發現故事最後都聚焦到「雙手」。「攤販通過聊自己手上的各種傷痕、首飾、刀繭、紋路、手的厚度、形狀、大小來講述手背後不為人知的故事。」

後來這些手掌的攝影變成一次展覽,就開放在菜市場與扉美術館之間,通過這個契機,市場裡的攤販第一次走進了一牆之隔的美術館, 菜市場和美術館的分界線開始被打破。

展覽結束之後,幾乎所有攤販都將自己的手掌照片用作攤位的裝飾,「每一雙手都代表了一個有血有肉的個體,一個有尊嚴的人」。

藝術不知不覺間開始在牆內牆外流動。

2019 年 7 月底,第二次改造來了,這次何志森直接打通「無界的牆」和菜市場的混凝土牆,為市場裡的攤販們開了窗。

窗外的風刮進菜市場,也刮來了各路打卡的人,蜂擁而至的路人透過小小窗口窺探菜市場,讓市場人流量完全不輸隔壁的美術館。

一直被各種網紅偷拍困擾的蔬菜攤主阿正告訴何志森:「我想掙網紅小姐姐們的錢!而且我都想好了怎麼掙錢了,我觀察了一下這附近都沒賣水的,我想在窗戶上賣礦泉水給網紅。她們老偷窺我, 這礦泉水就貼一個標籤,就叫『被偷窺美術館』,那她們買到的就不是一瓶水了,是一件藝術作品,那藝術作品價格就不一樣了,是不是?」

這個大膽的想法充滿藝術性,甚至驚艷了作為美術館館長的何志森。 藝術從美術館流動到菜市場,又再流進攤販們的思想里。

然而一年後,東山口農林肉菜市場迎來了 真正的永久性拆除。

實體的空間消失了,攤販們因為兩次改造聯繫起來的感情更加牢固,不少攤販都就近租了新的攤位,帶著藝術的頭腦,繼續賣菜。

也有人帶著自己的「藝術收藏」離開了廣州。

不論怎樣, 「『菜市場美術館』仍然以新的方式延續、生長和散落在城市的不同角落」。

一點點更新

老菜場變藝術街區

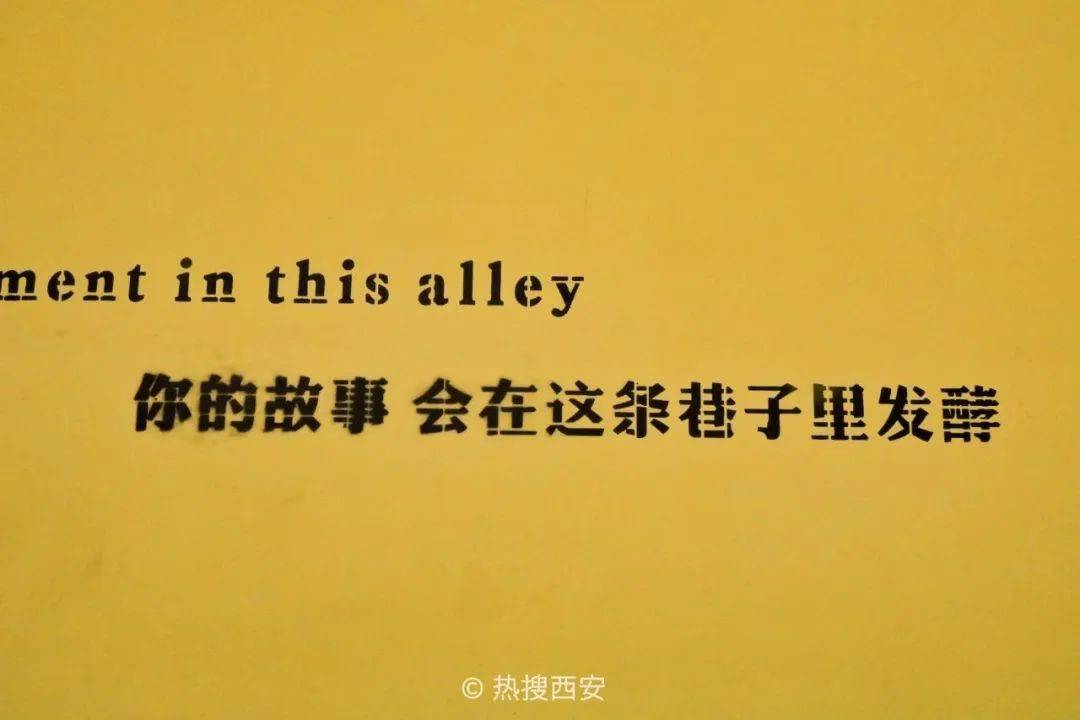

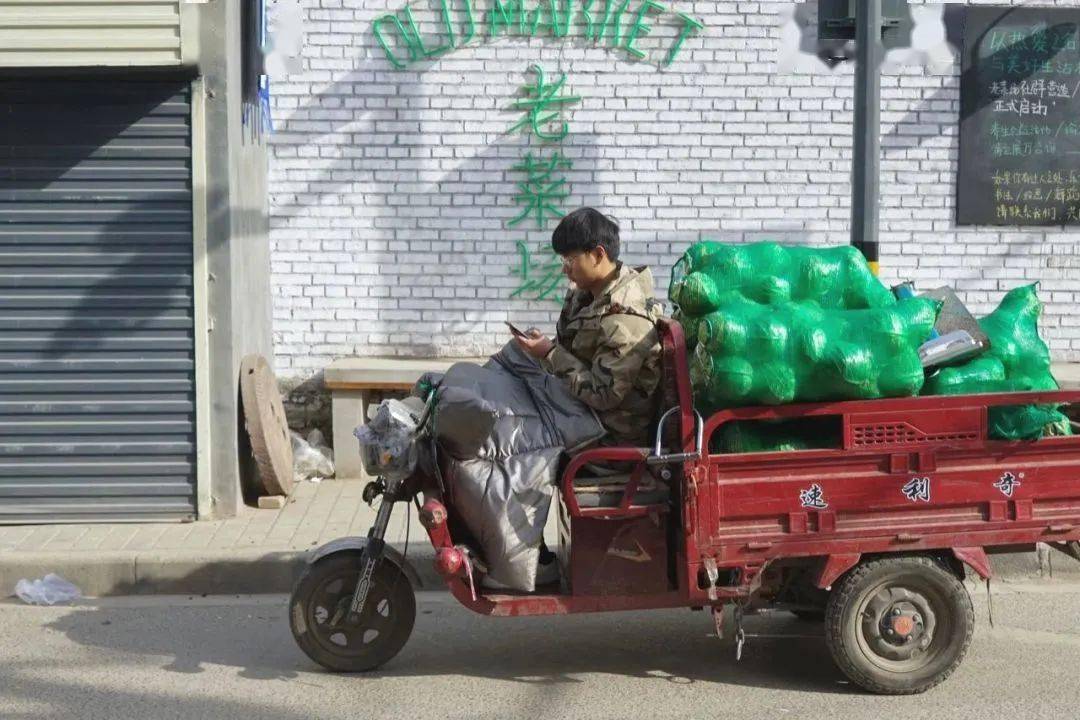

在西安南城牆的最東側,曾經是西安平絨廠的所在地,當時這裡是潮流聖地,由於布料多的優勢經常上演時裝秀表演。到了 2000 年,平絨廠停產,當時的廠長通過空間活化把它改成了 建國門綜合市場,到現在已經陪伴了周邊的社區居民二十多年。

2018 年,一場頗具實驗性的「菜市場大會」就曾通過展覽、演藝等多種藝術形式將菜市場攤販和社區居民集合起來,探討下一步改造的方向。

2019 年春天舉辦的 「老菜場也有春天」展覽則讓街坊與藝術的觸碰來得更隨意與直接。藝術家小刀創作了「人在城牆下」系列,「用鮮艷而顯眼的黃、綠色勾勒出這裡關於『人』的市井風情」。

27 位來自陝西師範大學美術學院的大一學生的創作也吸引著周邊買菜的居民圍觀。遛狗的老人、穿花襯衫的老人、剛買完菜的中年人……對藝術不甚理解的他們也有忍俊不禁,為之動容的瞬間,一切都如此鮮活。

去年中旬,微更新輕改造開始,建國門菜市場有了新名字 「老菜場」,成為西安首個市井文化街區,在保留原有生活狀態及市井風貌的同時,將更多藝術創意元素融進菜市場中。

從空中俯瞰,水果市場的頂棚最為奪目,跨界建築師、藝術家趙海濤從水果里找靈感,用塗鴉的方式改造了水果市場的頂棚,斑斕的色塊有著豐富而清晰的視覺語言。

在菜市場三樓的屋頂燈光球場,也用了塗鴉的形式改造。

改造後的露台、台階都有了新的變化。

硬體的更新是輕巧、微型的,層出不窮的藝術活動則是大型的,衝撞的。

去年秋天,建國門老菜場開了一場「豐收大會」。春耕夏種,秋收冬藏,現場將秋天的碩果纍纍變成裝置藝術,「一根青菜的人情,一顆白菜的世故,或者是一盤雞蛋的青春」都立體地呈現出來。

也有如今流行的國潮主題的展覽在老菜場裡掀起復古風潮。

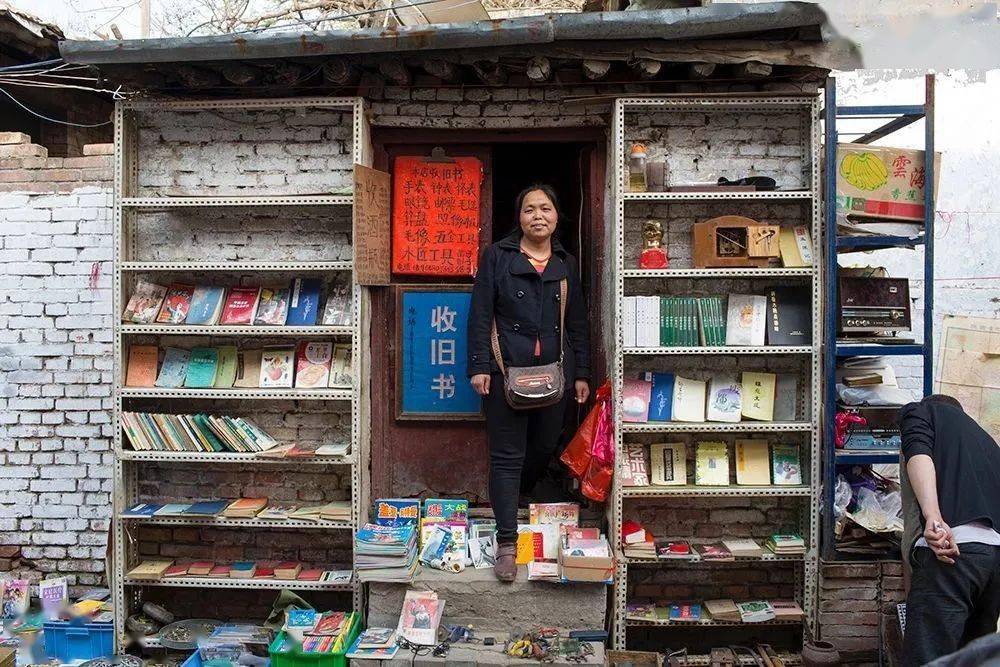

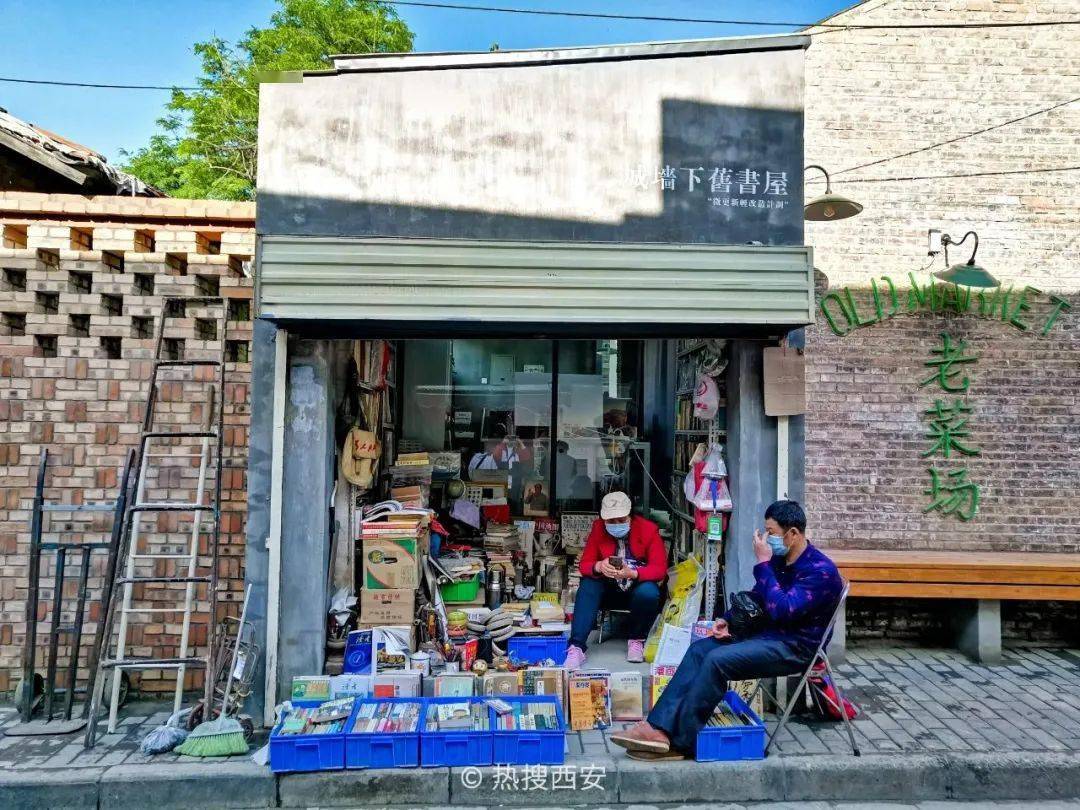

書店舊貌

改造後的書店

在去老菜場的路上,有一間小小的舊書店。十幾年來,去買點菜、翻翻舊書,幾乎成了附近居民的日常習慣。在改造菜市場的同時,這間舊書店也換上了新裝。

在第一次「菜市場大會」的討論里,有人提到國外的很多菜市場雖然改得很成功,但最後變成了遊客、網紅的打卡地,原有的居民反而逐漸消失。所以在最開始,老菜場就不想變得如此形式化,它用一點點改變引來新人,也留住舊人,讓 菜市場永遠是鮮活的菜市場。

資料來源:

https://mp.weixin.qq.com/s/1-JWEIPVUpKue950zNmyOQ

https://mp.weixin.qq.com/s/TUoIF9IGHiduNQivtgSS9Q

https://mp.weixin.qq.com/s/rltWg4Fl4QAp-7VOjun03Q

https://mp.weixin.qq.com/s/dT--0T7F4Zy-mCYj27Rp5g

https://www.cobosocial.com/dossiers/song-dong-borderless-wall/

https://www.feiartecture.com/

https://mp.weixin.qq.com/s/CsI2cXLhWSwzazY7W8wAzw

https://mp.weixin.qq.com/s/K7qGwMrMjIscVNnCy9AsYg

https://mp.weixin.qq.com/s/LJYZ4SfoEQfbo2h2YWN1iQ

https://mp.weixin.qq.com/s/MRK4brLrypAT9DlVjfAidw

https://mp.weixin.qq.com/s/tblN7wwLReZPz1qRK8BvvQ

https://mp.weixin.qq.com/s/BDtJJ2MmRFwFHLqswUrUYQ

https://mp.weixin.qq.com/s/zYTT18dmKoaSraCb1ONo0A

https://mp.weixin.qq.com/s/A4uSpuMErITmBsjqIiMkWg

https://mp.weixin.qq.com/s/cMcC876kve8TbQ2eI_-N9w

https://mp.weixin.qq.com/s/dLIiklu5gKDQheamM_n2ow

你上一次去逛菜市場是哪天?

你也許還想看,點擊圖片查閱