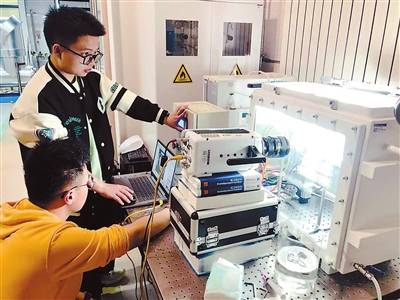

清華大學未央書院學生參與導師研究課題,在開展實驗。 學校供圖

今年秋季開學,對清華大學45%的本科新生來說,標定學業生涯的要素除了以往的「專業」「學院」外,又多了「書院」這個坐標。為落實「強基計劃」,2020年,清華大學成立致理、日新、未央、探微、行健5個書院。此後,聚焦急需緊缺人才和關鍵領域,學校先後又成立求真、為先、秀鍾、篤實、至善書院,以此探索高水平拔尖創新人才培養新路徑。

習近平總書記在全國教育大會上指出,以科技發展、國家戰略需求為牽引,著眼提高創新能力,優化高等教育布局,完善高校學科設置調整機制和人才培養模式,加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設和拔尖人才培養。

清華特色書院制有哪些改革創新,又是如何厚植培養拔尖創新人才沃土的?記者帶著上述問題進行了採訪。

改革培養體系,聚焦能力素養

談起書院讓自己印象最深的事,行健書院能動方向2022級學生沈芸伍認為是選課封頂——大一上學期只能選19個學分的課,想多學必須向書院申請,但往往無法「獲批」。

「作為剛進入大學的新生,總想著多學一點、搶學一點,把績點刷漂亮,但在書院,這不被允許。」沈芸伍說,隨著學習的深入,發現專業課難度高,考試不公布成績,各類獎學金評選淡化績點和排名,更強調科研能力和創新,「這才逐漸明白書院的用意」。

「寧留白不超載,是書院人才培養的基本原則。」日新書院首任院長王中忱說,「設置學分上限的前提是我們改革培養體系,全面提升了課程的學術含量和學術訓練強度,突出科研創新導向,真正培養具有原創性、創新性的人才。」

培養體系改革中,課程建設「提質減量」是重要突破口。在提質方面,行健書院定製固體力學基礎、交叉創新力學實驗等多門新課,建設科研發展引導體系;未央書院新開設微納製造探索、數據驅動的決策等系列探索式學習課;秀鍾書院則邀請環境學院、建築學院等創新開設可持續發展探究課,共同負責課堂教學、實地調研和專題討論,形成育人合力。在減量方面,日新書院近年來大幅壓減學分,本科學分壓縮到151個;在行健書院,即便是理工雙學位,也僅有166個學分。

「課程建設更聚焦能力素養,實現從『多而全』到『寬而深』轉向,為學生將來走得更高更遠更具創造能力打基礎。」王中忱說。

為了「讓最合適的人上最需要的課」,清華各書院大力推進「本博貫通」「一人一策」培養。

行健書院車輛方向2020級學生何育航,上大學之前就對飛行汽車有濃厚的興趣。大一下學期,他向書院提交了自己主導設計的培養方案,申請「一人一策」。經過多輪審核,「本博貫通」評定委員會通過了他的申請,將原培養方案中汽車構造、汽車理論課刪除,增加自動控制原理、飛行動力學與飛行控制等課程,並組建飛行汽車研究小組,為他提供研究、實踐平台支撐。

「我們鼓勵以志趣為引導、學有餘力、以科研為驅動的學生申請,關注長周期的成長,立足本科階段培養,瞄準博士階段的學習,突出導師引領下的自主性、個性化學習。」未央書院院長梁曦東說。

全面實行導師制,支持個性化成長

從文獻閱讀到實驗製備,再到動力學分析;從入選「星火計劃」到獲得「挑戰杯」特等獎,再到申請並獲得國家自然科學基金……入學3年來,清華大學未央書院2021級學生仉振北一步一個腳印,走上科研之路。

「感謝導師一路以來的陪伴,感謝未央書院的個性化培養,使我有機會全權負責一個項目,自主性、參與度拉滿,成果也滿滿。」仉振北高興地說。

在梁曦東看來,書院與院系最大的不同是書院對人的關注,而這種關注的落實,很大程度上要通過導師與學生的密切互動來實現。

「未央書院有12個培養方向,銜接12個院系,我們鼓勵但不限於銜接院系的教師來擔任導師。」梁曦東說,書院按照5∶1的比例為學生配備導師,且導師是一年一聘,雙向選擇。大一安排「新生導師」,幫助學生快速轉變高中刷題思維,適應大學學習生活;大二配備「學業導師」幫助學生髮掘專業興趣、尋找學術志趣;大三配備「學術導師」,開展個性化指導,支持學生自主開展研究性學習。

仉振北的「三導師」都是能源與動力工程系教授劉樹紅。在劉樹紅的指導下,仉振北選擇「反氣泡製備及動力學實驗研究」方向,入選校內「星火計劃」;參加「挑戰杯」基礎學科賽道,提出基於「泡沫生成法」的反氣泡製備及動力學研究,選擇設計框架模型,並用3D列印方式製作框架,在創新性上取得了突破;在進行動力學理論研究遇到難題時,經劉樹紅介紹,得到國際著名學者、美國普林斯頓大學教授霍華德·斯通指導。

「書院沒有專職教師,但全校教師都可以來書院擔任導師,學生從不同方向的導師那裡學習科研入門的方式方法,定製『一人一策』培養方案,導師制是學生個性化發展的關鍵。」梁曦東說。

「2023—2024學年度,書院共邀請776位教師擔任書院導師,覆蓋了全校所有院系。」清華大學教務處處長劉毅介紹,書院倡導「大魚前導,小魚尾隨」的「從游」文化,規定每位導師所帶學生不超過5名,一年一聘,如果學生的興趣或關注領域發生變化,每年都可以調整導師;鼓勵學生積極參與到導師的科研項目中。

開展多元評價,關注「成長幅度」

開學後,日新書院2022級學生生騏榮進入大三,開始為保研做準備。調研了前兩屆的情況後,他加緊了學術論文的撰寫和投遞進度。

「根據以往經驗,保研會淡化績點和排名,更加突出代表作。」生騏榮說,申請表上不設績點欄,但是需要提供3年學習以來,最能代表自己學習水平和個性特點的習作1—3篇。

「著眼於拔尖創新人才培養,書院自成立以來就積極探索開展多元評價,破除『唯績點』的導向,更加關注學生的『成長幅度』。」王中忱說,比如文科提供代表作,理工科更加關注科研創新,意在引導學生摒棄短期功利化的學習行為,把成長成才看得比成績更重要。

從書院成立之初就擔任導師的精密儀器系教授曹良才已帶過20多名學生,其中直博生2名。

「本科階段,學生對自己的未來方向相對模糊,首先會傾向於採取迎合考核制度與評價指標的選擇和行動,也就產生了『內卷』,不僅功利短視,更不利於創新人才的培養。」曹良才說。

在他看來,「破界」是書院的重要特點:同一專業的學生分散在不同宿舍,打破了院系的邊界;多個學期連續開設主題探索實踐課程,打破了課程的邊界;強化學科交叉,理工雙學位打破了學科的邊界;本博貫通,打破了本科4年的邊界;學習的長度、廣度和深度都突破了邊界內的時間、空間、人員等約束。

「課程學習有邊界,但是學術研究沒有天花板。」曹良才說,要思考的是,對於基礎紮實的學生,如何只設起點、不設終點,鼓勵和支持優秀的學生不斷去探索極限,避免「內卷」的同時,幫助學生最大幅度成長。

「『強基計劃』出台之初,我們就在思考如何落實,如何為國家培養一批從事基礎科學研究或者願意在關鍵領域作貢獻、不為社會潮流所動的人。」劉毅介紹,書院成立之時定下原則,一是沒有學科專業,以育人為唯一宗旨;二是沒有專職教師、專業實驗室,動員全校力量投入人才培養;三是探索新型培養模式,如理工雙學士學位、科教融合、本博貫通、導師制等。

「今天,清華大學有近半本科生在書院培養,本科教育體系不斷完善,人才自主培養能力不斷提升,清華特色的書院制邁上了新台階。」劉毅說。

《中國教育報》2024年10月28日 第01版

作者:本報記者 董魯皖龍