近日有成都等地用戶告訴北京青年報記者,共享單車「又漲價了」,起步價從「前15分鐘1.5元」調整為「前10分鐘1.5元」,節假日更是「前10分鐘1.8元」,調整後,1小時的騎行費用要近6元。不過記者了解到,此次漲價並非普漲,有的城市依然保持此前的價格,還有的也在降價。對此,上述城市的消費者們直呼「太貴」「騎不起了」。那麼,企業到底因何考慮調價?

廣州成都等地調整起價時長,

北京仍保持穩定

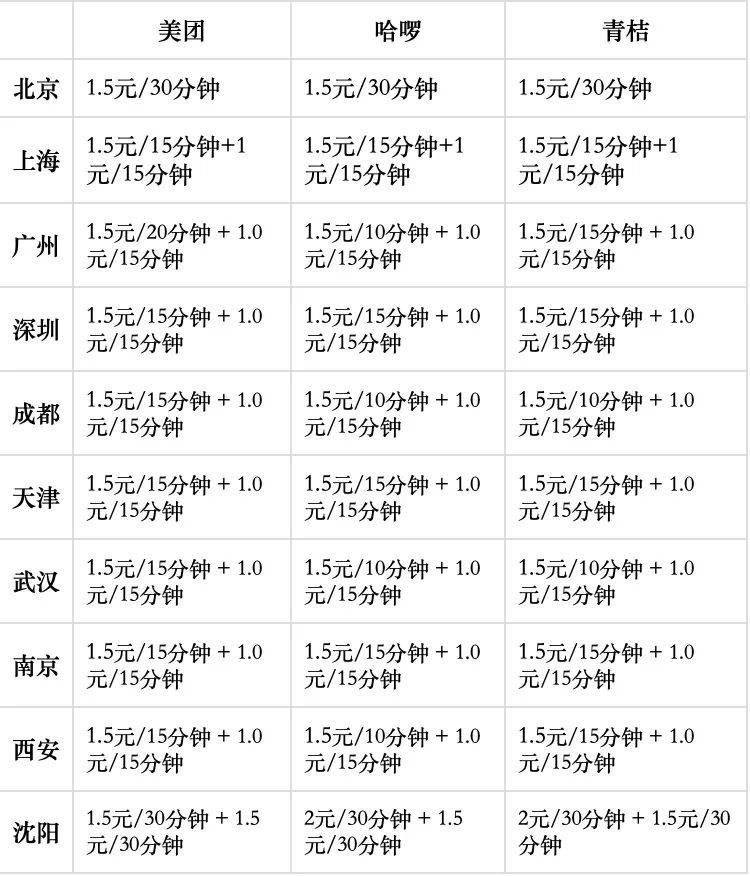

具體來看,在成都、廣州、武漢等城市,哈囉、青桔等品牌的共享單車將工作日的起步價從「前15分鐘1.5元」調整為「前10分鐘1.5元」。超過10分鐘後,計費標準為每15分鐘1元。相較於之前,這一調整雖然僅縮短了起步騎行時間,但使得1小時的騎行費用從4.5元上漲至5.5元。

目前,相較工作日,廣州、成都的節假日和周末起步價均為1.8元。此外,南京、武漢、西安等地也採納了類似的工作日和休息日不同計費策略。北京、上海和杭州的共享單車市場暫未推行此類計價方式。

但有的在漲,有的在降。比如在廣州,美團單車則將起步價做了下調,工作日1.5元的費用,使用時間從15分鐘延長到20分鐘,瀋陽、黃石等地的周中起步價從「2元30分鐘」調整為「1.5元/30分鐘」。

此外,北京的共享單車市場目前仍保持較為穩定的計價方式。北京市場的起步價維持在1.5元/30分鐘的水平,這一價格自2019年起已經保持了近五年。

多個城市的共享單車平日價格對比(截至發稿時)

11分鐘用了2.5元,用戶直言「太貴」

記者看到,目前各城市的共享單車計費方式都不一樣,不過合下來,大城市的騎行費基本都在一小時4元以上。比如,上海的計費方式,各品牌都是15分鐘內1.5元,後續每15分鐘1元,這麼算下來,一個小時約4.5元。

有用戶表示,在成都騎哈囉單車,節假日前10分鐘收費1.8元,後每15分鐘1元,照此計算,甚至會達到1小時5.8元,「比幾年前貴了不少。」

自2014年首家網際網路共享單車企業ofo成立以來,共享單車行業已經走過了十年的發展歷程,經歷了從ofo和摩拜雙峰並峙,再到現在美團單車、哈囉單車、滴滴青桔三足鼎立,用戶對共享單車的評價也從最初的「便宜、方便」到如今的「快騎不起」。

在2015、2016年初期,共享單車的價格極為低廉,單次騎行僅需0.5元/半小時甚至0.5元/1小時。然而,隨著行業的整合和成本的上升,共享單車企業開始逐步調整價格策略。據了解,起初每30分鐘1元的價格已普遍上漲至1.5元,部分企業開始將起價時間縮短到15分鐘甚至10分鐘,部分地區騎行1小時的價格甚至近6元。

對於價格上漲,用戶的態度呈現分歧。一些用戶認為,共享單車提供了公交和地鐵無法覆蓋的便利性,即使價格上漲,仍然願意為之買單。「共享單車對我來說還是有用的,尤其是在上班趕時間的時候,可以快速從地鐵趕到公司」,一位上班族表示,儘管價格上漲,但在必要時刻,共享單車依然是他的首選。

然而,也有質疑共享單車漲價後是否失去了經濟實惠優勢的聲音。「騎行11分鐘,花費2.5元,滿身大汗,我坐公交不香嗎!」一位用戶對漲價後的單車性價比表示不滿。有用戶更是表示:「我算了一筆帳,從家到辦公室坐公交和騎車都是30分鐘,公交2塊,共享單車3.5塊,如果每天上下班都使用共享單車,日積月累也是一筆不小的開銷。」

一些網友還指出,共享單車的便利性受到停車限制的影響:"如果不是為了避開早晚高峰的擁堵,打車直接到達目的地其實更省心,尤其是現在共享單車還限定了停車點,商業中心、居民小區附近停車點很少,有時候為了停車還要走一段路,感覺並不太方便。"

共享單車價格變動,為何企業提降不一?

有業內人士告訴北青報記者,與簡單依據城市級別設定定價不同,共享單車的定價更多地受到運營投入的顯著影響。比如,一般大城市的共享單車價格普遍高於小城市,主要是因為大城市的運營成本相較於小城市更高,包括車輛的疊代、倉儲管理、運維的人工成本等,大城市運營成本整體高於小城市很多。

「共享單車的運營周期通常為三年,然而在大城市,由於騎行需求巨大,車輛的耗損速度明顯加快,有些車輛不到三年便需提前更換。加之隨著管理越來越精細,監管要求越來越高,配備的人力和物力都隨之增加」,另一業內人士表示。

「近一年來,各地新車換新很多,有的地市甚至要求全量置換,這一方面是基於用戶騎行體驗的優化,有產品的升級,另一方面,也是新車更符合城市的監管要求和精細化運營需求,這些車型和人員配備、輔助設施的升級,都優於以往,勢必在成本上也有相應體現」,上述業內人士表示。

多位從業人士告訴北青報記者,共享單車是一個重資本、重運營、重人力的業務,且需長期持續投入。各個城市的車輛周轉量各不一樣,對應的運營成本和市場定位也有所不同,因此,各個平台往往會採取差異化的定價策略。

目前,共享單車行業普遍採用「起步價+續步價」的價格組合。調整起步價帶來的收益最為直接。平台會通過「提升服務價格」或是「縮短服務時長」實現收益提升,最終各地的起步價差異就更為明顯。

有分析認為,從企業的角度,「漲價」「降價」不同選擇的背後,是企業經營策略的不同;但從市民視角,這更是各家企業社會責任感和企業擔當的不同,只有考慮用戶利益,才能更好地實現企業和行業的可持續發展。

來源:北京青年報