中俄不結盟的情況下俄能頂住西方嗎?不得不說,還是中國懂俄羅斯

在俄烏戰爭長期持續的背景下,全球地緣格局正在發生深刻變革。近日,法國總統馬克龍在接受《輿論報》採訪時表示:

「俄羅斯正在轉向東方,選擇了一種

依附於中國的形式

,這在過去是不可想像的,也是一個值得歐洲注意的信號。」

俄羅斯外交部副部長格魯什科則回應稱:

「西方正在擔心俄羅斯與中國拉近關係,但他們的擔憂不會改變俄羅斯的做法。」

法國總統馬克龍

那麼,在西方屢屢打壓中俄的情況下,向來堅持不結盟主義的中國是否會改變思路,與俄羅斯結為同盟呢?若是中俄始終不會結盟,俄羅斯又能否頂住

西方帶來的壓力

?對此,中國其實已經作出了明確表態。

中俄是否會結為同盟?

自二戰雅爾達體系成形以來,俄羅斯(蘇聯)與中國的關係可謂經歷了種種波折,而且這些波折都能與冷戰格局的每一次重大變動產生聯繫。

決定雅爾達體系的三巨頭

上世紀50年代,經歷韓戰考驗的中蘇兩國處於蜜月期。為了儘快扶持中國對抗美國,史達林無償向中國提供了150多個工業項目的援助,幫助中國建立了相對齊全的工業基礎。

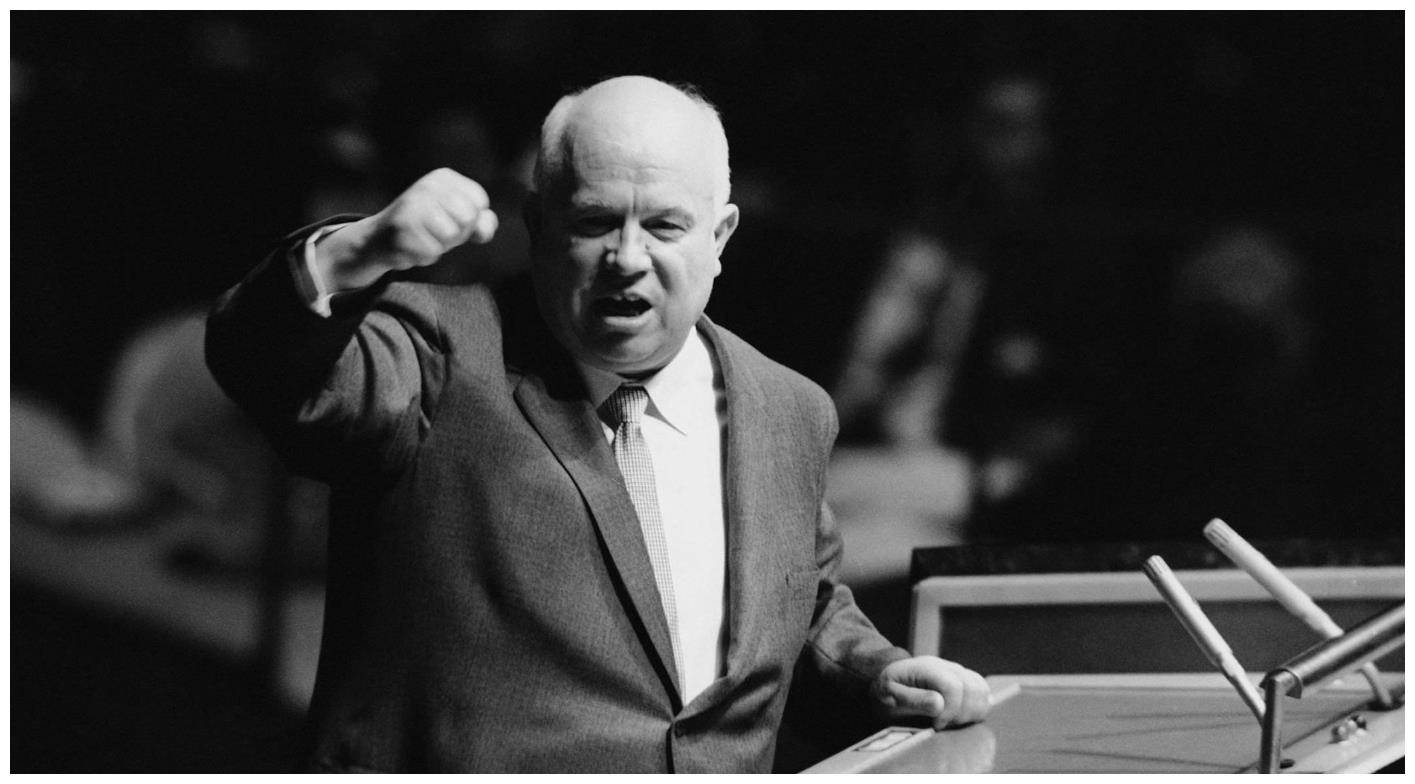

但在赫魯雪夫上任後,蘇聯為了進一步與美國爭霸,需要從中國獲得更多的地緣利益,例如組建「中蘇聯合艦隊」以及在旅順駐軍。這些行為令中國大為不滿,因此在60年代中蘇關係開始走向惡化。

赫魯雪夫

到了70年代,美國深陷越戰泥潭,而勃列日涅夫治理下的蘇聯卻發展得如日中天,此時冷戰格局向「蘇攻美守」轉變,蘇聯不僅在中亞大幅擴張,而且還在中國邊境陳兵百萬。

面對蘇聯的壓力,中國選擇與美國恢復關係,並從西方引進先進軍事技術。

蘇聯在中國北方陳兵百萬

80年代末,蘇聯國內的危機開始顯現。此時蘇聯的對外態度明顯軟化,中蘇關係得到了恢復,直到蘇聯解體為止。

俄羅斯獨立後,一度試圖投向西方懷抱,但遭到西方拒絕,於是俄羅斯暫且拋棄親西方思想,轉而與中國加大合作力度。中俄合作的基調便是在這種背景下定下來的。

葉爾欽與柯林頓

在總結中俄(蘇)的歷史關係後,我們不得不承認一個事實:儘管當下中俄官方強調合作無上限,但歷史告訴我們,兩國組建同盟的基礎並不牢固。

俄羅斯數百年來都帶著歐洲敘事視角,以歐洲國家自居,與中國的合作更像是一個「備選方案」;而中國也不願意在國土北方崛起一個超級軍事強國,否則會面臨巨大的國防壓力。

中俄關係

不結盟的俄羅斯能否抵住壓力?

由此來看,中俄兩國並不具備結盟的利益基礎。

但一個比較現實的問題是,目前中俄的確存在戰略夥伴層級的共同利益——俄羅斯正在替中國承擔來自西方的壓力,一旦俄羅斯被壓力擊垮,那麼中國就只能單獨面對西方的壓力。

因此,中國也不希望俄羅斯倒下,否則俄羅斯若是被西方扶持傀儡政權,對中國而言無異於一場地緣災難。

俄羅斯總統普京

那麼,在中俄並未結盟的情況下,俄羅斯能否頂住西方的壓力呢?

對此中國駐俄羅斯大使館經濟商務公使劉杉給出了頗具信心的表態。在出席莫斯科工商論壇時,劉杉公使表示:

「雖然過去數年裡俄羅斯遭遇了西方的不合理制裁,但俄羅斯的經濟指標依然在穩步好轉。」

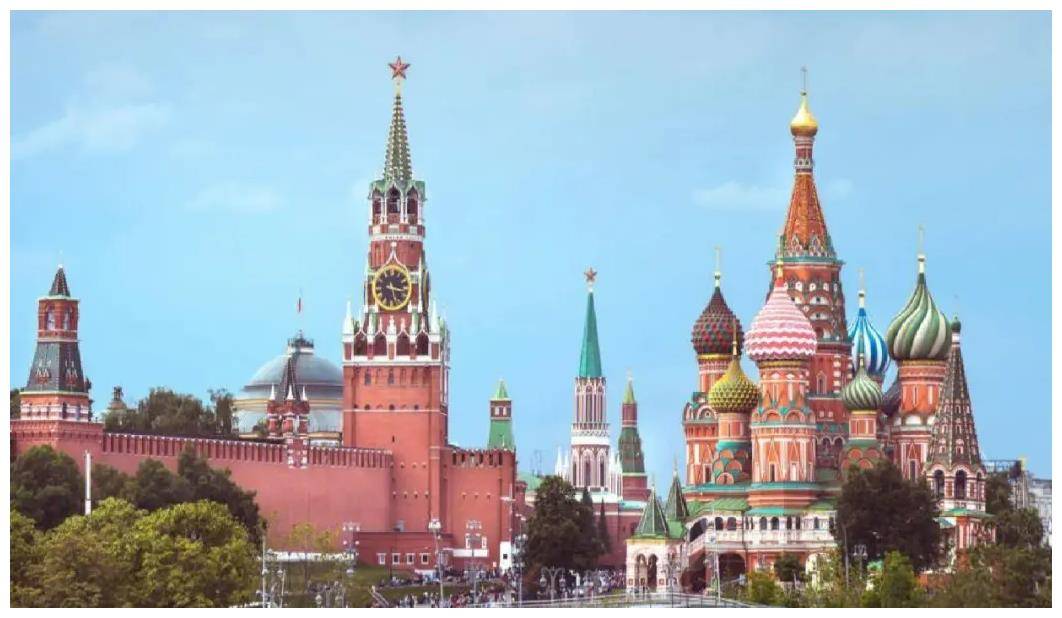

俄羅斯首都莫斯科

劉杉公使提到,在2022年中俄雙邊貿易額增加到了15.4萬億盧布,同比增長近30%,這代表中俄兩國貿易的開發潛力極其巨大。

從產業結構來講,中國擁有強大的製造業與發達的網際網路產業,而俄羅斯擁有豐富的自然資源與糧食,這種「原料+廠家」的貿易模式可以最大程度上發揮互補效應,令中俄兩國都受益匪淺。

中俄貨運班列

按照俄羅斯經濟發展部的預計,2023年中俄貿易總額將增長至18萬億盧布左右,而且這種高速增長的態勢還會保持5~10年時間。

在獲得中國資本的輸入後,俄羅斯國內的基礎設施建設、自然資源開採等項目都將重煥生機。即便面對西方的經濟制裁,俄羅斯也有足夠的存糧度過嚴寒。

中俄關係「君子之交」

對於西方來說,中國與俄羅斯這種並未產生同盟關係的「戰略夥伴關係」是一個難以理解的概念,因此西方政客們總是緊盯著中俄之間的一舉一動,唯恐這兩個強大的地緣實力真正結為同盟,推翻西方的世界霸權。

美國國務卿布林肯就曾點名中國,要求中國承諾不會向俄羅斯提供涉及軍事的任何援助。

美國國務卿布林肯

不過,中國外交部長秦剛對西方的態度進行了駁斥:

「中俄關係是是光明坦蕩的君子之交,與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比,中俄關係的關鍵在於找到了國與國的正確相處之道。」

中俄兩國外長會談

在中國文化里,「君子之交淡如水」是一個比較複雜的概念,簡而言之就是「無利故淡,道合故親」,是一種強調實用主義的對外思路。

中國不會與俄羅斯結為同盟,但只要俄羅斯與中國存在利益重合點,那麼中俄就可以圍繞這些利益重合點做文章,建立友好合作的氛圍。

參考資料

【1】外交部:中俄是坦蕩的君子之交,與美國霸權霸凌形成鮮明對比澎湃新聞

【2】馬克龍聲稱「俄羅斯依附中國」,克宮駁斥環球網