這些年隨著網絡的發達,很多關於歷史的奇談怪論不但甚囂塵上,還非常有市場。其中有一種觀點認為西方的一切文明成就都是剽竊中國古代的典籍,這其中被提到最多的就是《永樂大典》,故事還編的繪聲繪色,說西方的蒸汽機和牛頓力學都是來自明末傳教士偷走的《永樂大典》。甚至還說這牛頓本來是中國人,還是朱明後裔,在明朝滅亡之際輾轉逃到英國,靠著手裡殘存的永樂大典的一點點信息就創造了牛頓力學,可見「天不生永樂大典,人類萬古如長夜」。

信《永樂大典》和西方偽史論的受眾群體幾乎可以劃等號 圖為網際網路上的部分截圖

這樣的觀點當然不值一駁,但無奈很多人就是一本正經地相信這個,不僅喊出「厲害了我的祖」,把中華文明當成整個人類文明的發源地,更是把西方貶的一無是處,似乎只有這樣才能從迷人老祖那裡找到一點廉價的自豪感。那今天就來談談《永樂大典》,這部典籍真有網上傳的那麼神奇嗎?

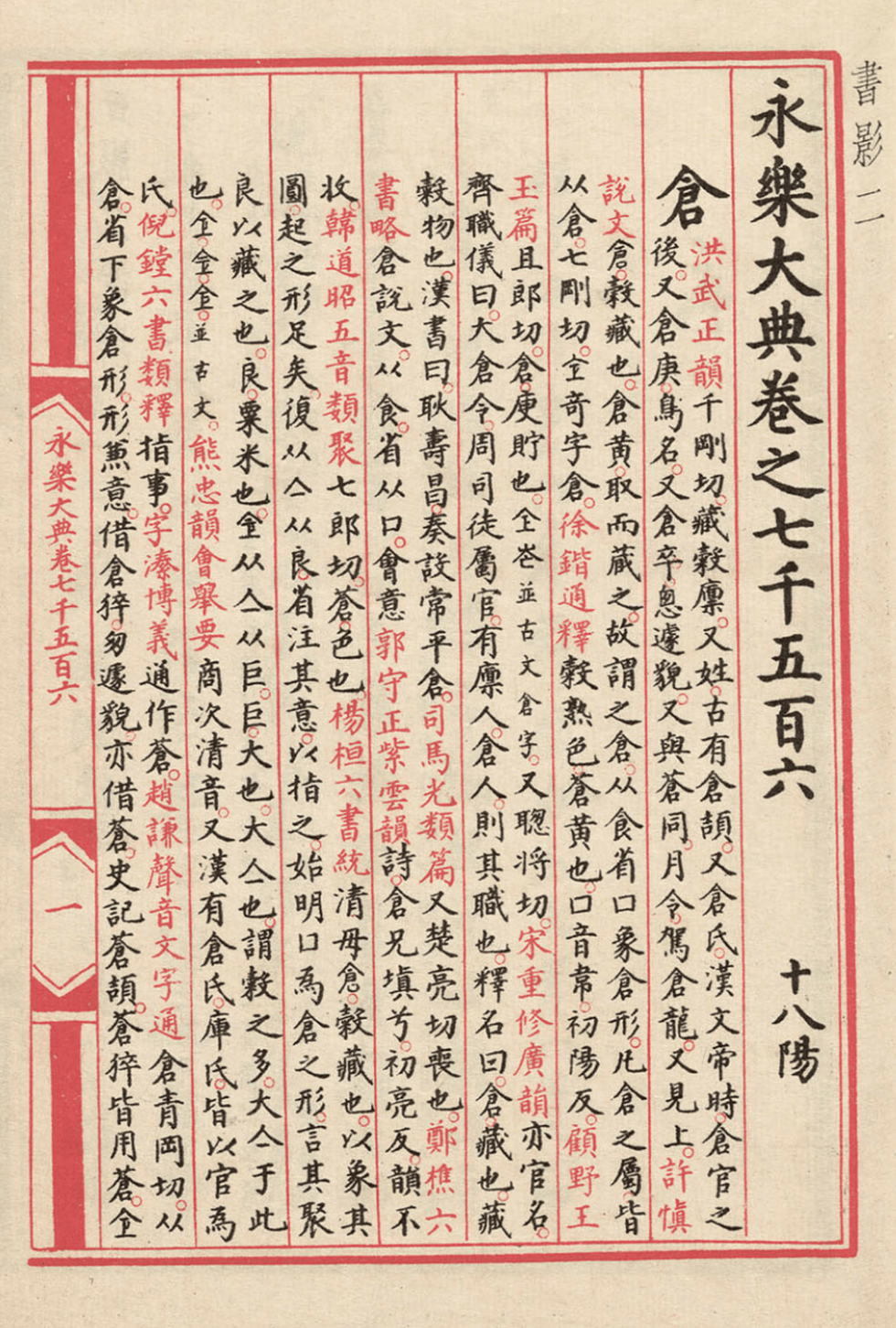

《永樂大典》和《太平御覽》是一類書 圖為嘉慶十二年《太平御覽》書影

《永樂大典》在圖書分類當中屬於「類書」,它可以被類比為如今的百科全書,但還是有本質的不同,百科全書需要作者對各類知識內容進行歸納總結撰寫而成,這是著述,而類書的作者只是把其他書里自己認為有價值的詞句片段給彙集在一起,用以闡述自己的觀點,嚴格來講只能算作匯總編輯。類書的編輯比起原創相對容易,而且作品看上去包羅萬象,至少編成之後作為工具書查閱還是很可以的,所以一些有志於文化的帝王將相達官貴人特別喜歡編輯類書。

圖為《呂氏春秋》書影

中國古代最早的類書是先秦時代的《呂氏春秋》,它摘錄了諸子百家的言論,所謂「取各家之長,避各家之短」。三國時期魏文帝曹丕編輯《皇覽》四十餘部,供皇帝參考。此後面向皇家的類書編纂就成了一種不成文的規矩。而民間也有不少類書,這些類書看似無所不包,但內部並不統一,天天看這個除了能掌握很多知識點報菜名,並不能形成連貫的知識。所以不少學者文人對類書提出了尖銳的批評。比如南宋的朱熹就非常直言不諱,「此書流傳,恐誤後生輩,讀書愈不成片段也。」

即使如此,對於朝廷來說,「類書」仍然是彰顯自己統治合法性的一個重要標誌,這也就是所謂「盛世修書」的傳統。

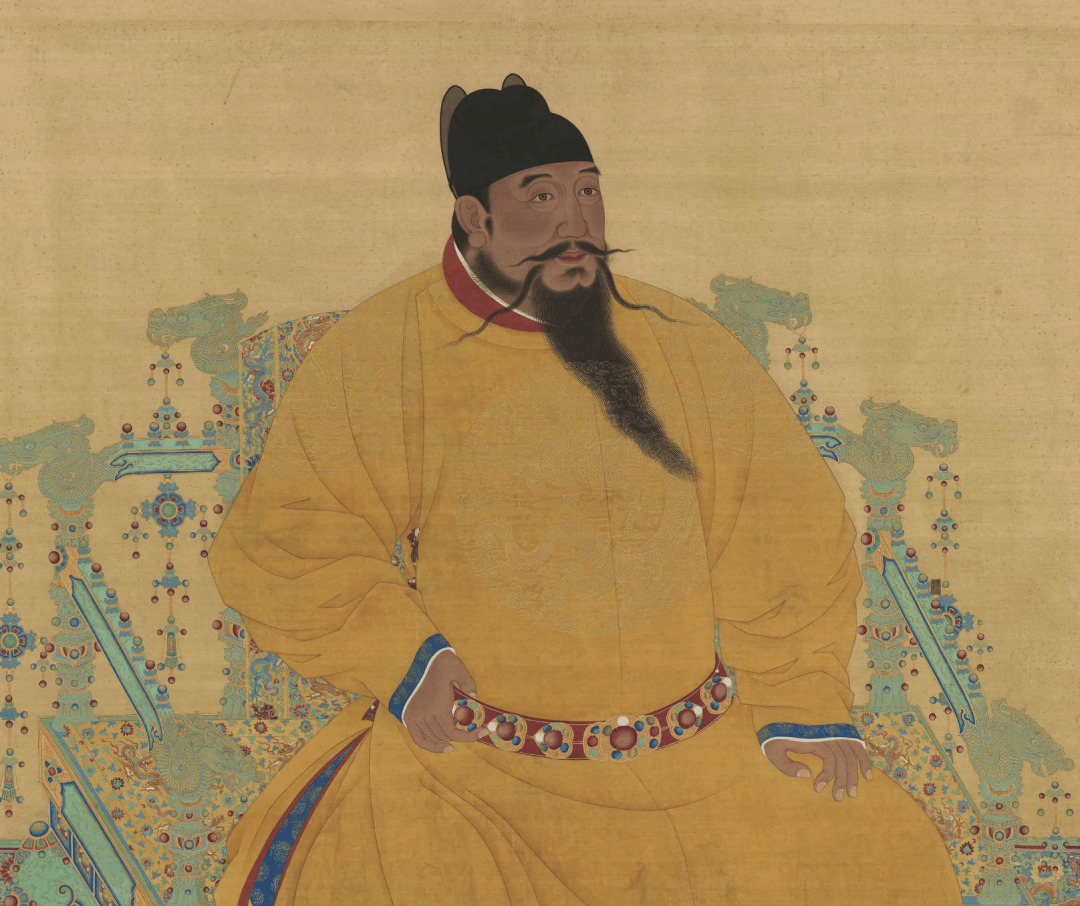

圖為朱元璋,朱棣父子畫像

朱元璋建立明朝之後,當時最著名的才子解縉曾經進言,希望洪武皇帝仿照千朝體例編纂類書,所謂「勒成一典,上接經史,豈非太平製作之一端也歟?」但這件事情在當時不了了之。而當時方孝孺等人編撰的類書《類要》內容偏少,使用不便,並不能令人滿意。

後來朱棣發動靖難之役奪得皇位之後,修書的願望更加強烈,畢竟自己的皇位怎麼得的,天下人是議論紛紛,所以他急需遠超古人的文治武功來給自己的皇位正當性背書。永樂元年,朱棣剛剛奪得皇位,就趕緊找到解縉命令他編纂一部前無古人的類書,所謂「凡書契以來經史子集百家之書,至於天文、地誌、陰陽、醫卜、僧道、技藝之言,備輯為一書,毋厭浩繁!」,並希望「統之以韻」,方便檢索。

圖為解縉畫像

解縉領命之後,用了一年時間編成了《文獻大成》,但朱棣對此並不滿意,下旨重修。畢竟一年時間想編輯一本遠超前朝的類書,解縉靠一人之力,哪怕是諸葛亮再世也做不到。這一次重修朱棣非常重視,派出了相當多的朝廷大員協助解縉,其中包括太子少師姚廣孝,禮部尚書鄭賜等人。監修之下還設有都總裁,總裁、副總裁,其次有纂修、編寫人,繕錄,繪圖,圈點生等,甚至還有「催纂」五人以監視編輯的進度。而基層的工作人員則是來自朝廷之外從民間招募的,比如府縣訓導和布衣書生等等,可謂是舉大明全國之力來辦的超級文化工程。

圖為《永樂大典》書影

這麼不計成本的投入之下,永樂五年,也就是重修三年之後,新的類書編成。朱棣對此非常滿意,親自為書撰寫序言,讚揚這書「上自古初,迄於當世,旁搜博採,匯聚群書,著為奧典」,為之定名為《永樂大典》。隨後兩年,又從全國找了許多抄書人工工整整滕抄一遍,最終這個浩大的工程於永樂七年完工。

按照盛世修書的標準,這《永樂大典》的確是前無古人。總共兩萬多卷,裝訂成一萬一千多冊,總字數約三億七千萬字,其主要內容主要是典章制度,文化古籍,地方志,詩歌文學作品等,而關於天文地理不多的內容主要也是謄寫過去歷朝歷代的天文觀測和旅行見聞。大典修成之後只有一部。永樂十九年,朱棣遷都北京,《永樂大典》也來到北京,首先暫存於左順門的北廊之下,英宗正統年間移至體仁閣,後來輾轉藏入文淵閣。

圖為嘉靖皇帝畫像

嘉靖三十六年紫禁城燃起大火,文淵閣藏書差點被殃及,而嘉靖皇帝本人又非常喜歡《永樂大典》,經常在案頭放著幾十冊以便隨時翻閱,經過這次大火之後,《永樂大典》雖然幸免於難,但為了預防萬一,嘉靖皇帝多次跟大臣們討論重新抄寫一遍的可能性,最終在嘉靖四十一年決定重新抄寫一遍《永樂大典》。到了隆慶元年,嘉靖皇帝都已經吃丹藥成仙了,抄寫大典的工作才算完成。從此之後正本就從歷史記載中消失了,有人推測是嘉靖皇帝太愛《永樂大典》了,自己死後把永樂大典帶入地下殉葬,而在此之後提到的《永樂大典》,指的就是嘉靖末年抄寫的副本。

這套《永樂大典》副本在明末清初的動亂中有所遺失,滿清建立政權後對留存下的《永樂大典》妥善保護安置。

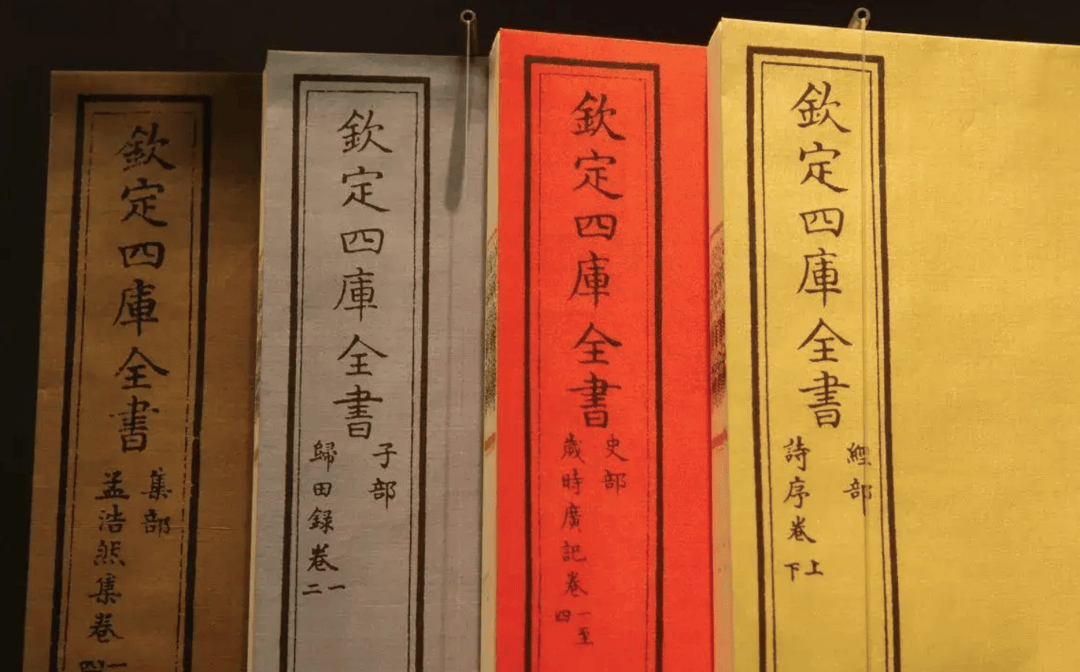

圖為《欽定四庫全書》書影

到了清朝乾隆年間,乾隆爺為了彰顯自己的文治武功,也有樣學樣搞了大清版的《永樂大典》,這就是著名的《四庫全書》,而永樂大典成了重要的參考資料,乾隆五十九年有人做過統計,當時《永樂大典》還剩下九千八百八十一冊,嘉慶二十年和道光八年,又有人把永樂大典做了統計,所得和乾隆年間是一樣的。但自從咸豐十年,也就是公元1860年開始,情況就急轉直下了。這一年英法聯軍入北京,皇帝倉皇逃跑,往後相當長一段時間裡,類似《永樂大典》這樣前朝留下的檔案就處於無人管理狀態,自然地,官員們就開始監守自盜了。

時人記載,當時的偷盜者「早間入院,帶一包袱,包一棉馬褂,約如《大典》兩本大小,晚間出院,將馬褂加穿於身,偷《永樂大典》二本,包於包袱內而出也」。之後,他們以十兩一冊向洋人出售。可以說這時候才是洋人接觸《永樂大典》的開始。

這樣監守自盜之下,《永樂大典》的流失速度非常快,到了光緒元年,原本九千八百多冊的大典被偷到只剩下五千餘冊,光緒二年只剩三千冊左右,光緒十二年就只剩下九百冊了。朝廷對此雖然也嚴令緝拿監守自盜者,但毫無作用,該偷的還是偷,該拿的還是拿,據傳當時的翰林清流派領袖文廷式一人就盜走大典百餘部。而《永樂大典》的劫難還沒有結束。

圖為美國電影《北京五十五日》劇照

1900年慈禧太后放任義和團圍攻洋人使館,英國大使館距離收藏《永樂大典》的翰林院最近,義和團和甘軍為了攻破英國使館放火焚燒翰林院,不少《永樂大典》被付之一炬,後來他們失敗之後,英國人又把剩下的《永樂大典》暫時扣押。第二年,英國交回大清《永樂大典》三百餘冊,這已經是全部的數量了,然而後來大清監守自盜愈演愈烈,宣統元年翰林院清點時,只剩了六十四冊。

隨後不久滿清滅亡,民國成立,國內外也都意識到《永樂大典》的價值,陸續有流失的《永樂大典》被發表出來,現在我們在世界上能找到的全部《永樂大典》遺存,是四百一十四冊嘉靖年間的手抄副本,還有三十三冊手抄本和十頁殘頁,可以說朱棣當時想要盛世修書存之萬年的想法是基本落空了。

從《永樂大典》遺失的歷史我們可以看出,主要的遺失都發生在第二次鴉片戰爭之後,這時候英法各國早就完成了初步的工業化,已經有了蒸汽機和蒸汽船,根本犯不著從《永樂大典》里找這些東西。至於有人說是明朝末年徐光啟偷偷把《永樂大典》的內容盜出給了傳教士利瑪竇,西方憑藉這個才發明了蒸汽機,這就更可笑了。

圖為銅版畫中的身著儒服的利瑪竇(左)與徐光啟(右)

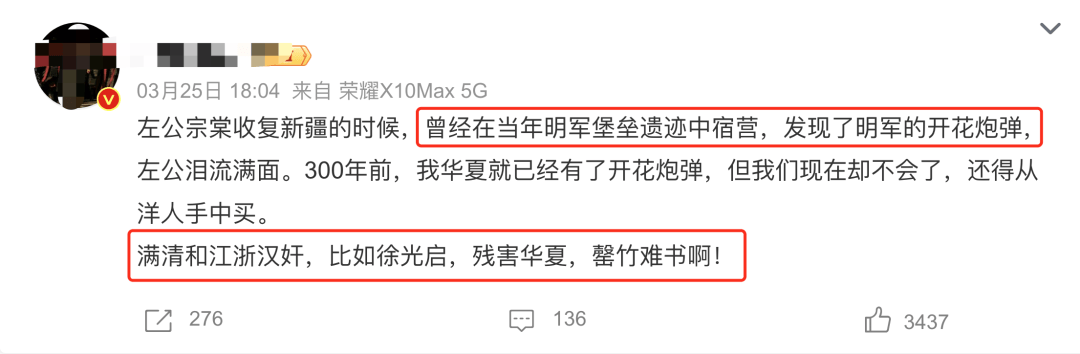

圖為一些人眼中的徐光啟已經成為殘害華夏的「漢奸」

首先,不管是徐光啟還是利瑪竇都沒有在文淵閣查閱資料的權力,其次,當時徐光啟是傾心利瑪竇傳播的西學,自己還起了個「保祿」的洋文名字,並且積極地把西方的東西引進大明,這更證明西方一些先進的東西是早已有之。

最後,真要是宋元之際中國早就有了蒸汽機,甚至牛頓力學和相對論,那麼為什麼朝代幾經更替後咋被洋人彎道超車?而一些人眼中說的西方人跟樹上的猴子差不多,怎麼就一下子突然開竅,在近代更是吊打東方大國?這不是自己打自己的臉麼?所以說拿歷史來談民族自信不是不可以,但有個基本前提是尊重基本史實,尊重基本常識。這兩樣都沒有,還談民族自信,老祖宗都丟不起那個人。

郭德綱不是有個段子嗎:「我和火箭專家說,你那火箭不行,燃料不好,我認為得燒柴,最好是燒煤,煤還得精選煤,水洗煤不行,如果那科學家正眼看我一眼,那他就輸了」不過,正所謂「毋以善小而不為」。現在是個人,長個嘴就能講歷史,這一旦歷史觀和常識出了問題,影響的可不只是幾個人。我講《永樂大典》的歷史,也算是做了一點點微不足道的貢獻罷了。

*本文首發於「循跡曉講」公眾號未經授權 不得轉載