當一個男人成為父親後,會發生怎樣的改變?成為父親,究竟意味著什麼?

在這裡,書評君特別選擇了一些和父親有關的圖書,以期可以幫助我們更好地懂得父親,學會成為更好的父親,同時,也讓我們更加珍惜與父親共度的時光。

撰文|何安安

今天是父親節。當我們談論父親時,我們會談論什麼?父親在我們的生活中扮演著至關重要的角色,成為父親,更多的是責任和傳承,也意味著一段全新生命旅程的開啟。

很難用某一個或者幾個特定的詞語來形容父親。在我們的成長曆程中,許多人仰望父親,許多人成為父親,許多人聽從父親,許多人懷念父親,當然,也有許多人逃離父親,拒絕和父親有關的一切。

「一次次叛離和出逃後,我開始回家,開始聆聽父親。」

「我們在通往父親的道路上,究竟遭遇到了什麼?」

「哪一面才算真正的自己?」

「我拼了命把它寫了出來。作為寫作之人的一個職責。」

那些未曾言說的愛與期望,那些開始明白的成長、傳承與理解,那些對父親這一角色的審視,彙集成一本本和父親有關的圖書,或聆聽父親,或訴說父親,或成為父親,或理解父親。在這裡,書評君特別選擇了一些近年內出版的與父親有關的圖書,以期可以幫助我們更好地懂得父親,學會成為更好的父親,同時,也讓我們更加珍惜與父親共度的時光。

開始回家,開始聆聽父親

《聆聽父親》,張大春 著,新經典丨文匯出版社2023年10月版。

「一次次叛離和出逃後,我開始回家,開始聆聽父親。」這是一部文學頑童張大春回憶父親的深情之作。由於年邁的父親意外摔倒,張大春於父親生命進入末期的時候,開始給還未出生的孩子說故事,說的正是自己的父親,以及從父輩那裡聽來的家族歷史。聆聽祖輩的歷史,就是在另一個方向上延長自己的生命。阿城說,「我們看拳擊比賽,認為直拳是高潮的時候,勾拳往往是略過。我想這本《聆聽父親》是直拳式的作品,它能夠直接打到你的心臟上。」

正如書中所說,「許多青春訂交結盟的友誼會使人在年事稍長之後以互相交換陳舊回憶的方式撫慰人們各自在生命中遭遇到的種種創傷或失落,所謂相濡以沫,相忘於江湖。回憶使回憶者當下的現實顯得不再那麼沉重,也使逝去的現實顯得輕盈很多。」

《與父親的奧德賽》,[美]丹尼爾·孟德爾頌著,卓雨譯,世紀文景丨上海人民出版社2022年9月版。

「哪一面才算真正的自己?《與父親的奧德賽》如此設問,且一個人可能有幾重面貌呢?那一年,父親旁聽我的《奧德賽》研讀課,之後我們跟隨奧德修斯的腳步巡遊觀光。由此我明白,答案可能出人意料。

該書的作者,諾娜·巴拉基安優秀評論獎獲得者、美國當代古典學家丹尼爾·孟德爾頌81歲的數學家父親,去旁聽兒子給本科生開設的《奧德賽》研讀課,細讀關於「漂泊與回家」的12110行史詩,之後父子二人又一起參加《奧德賽》主題遊輪旅行。在文本與空間的「奧德賽之旅」中,他得以一次又一次重新理解父親。

《通往父親之路》,葉兆言 著,譯林出版社2022年1月版。

「這是我一直想寫的一部書。」

「我們在通往父親的道路上,究竟遭遇到了什麼?」

該書為葉兆言以其六十餘載生命體驗,初次直面、致敬、反思父輩的人生之書。作為作家,葉兆言書寫了近千萬文字;但身為人子,他卻從未在書中直面父輩這個人生話題。通往父親的道路太漫長,這次,他卸下精神重負,開啟父子關係探討的文學漫旅。在葉兆言筆下,父子關係的文學漫旅亦摻雜濃郁的文化反思:出身文化世家的葉兆言,文學史上的耀眼明星是其家中常客,祖輩父輩的特殊經歷,也令他對20世紀中國數代知識分子命運投以持久觀照。他從歷史縫隙發現他們的來路去處,一度悲觀認為超越父輩幾乎是不可能的,「魯迅談起章太炎先生,我祖父(葉聖陶)那輩人談起魯迅先生,我父親談起祖父那一輩,然後就是我,談起父親和他的朋友。一句話,我們都成了九斤太太的後人,歷史仿佛早已寫好了,註定了一代不如一代,我們這些不肖子孫,似乎都不可能再超越父輩。」

「長成」一個父親

《何以為父:影響彼此一生的父子關係》,麥可·J.戴蒙德 著,孫平 譯,機械工業出版社2024年1月版。

當一個男人成為父親後,會發生怎樣的改變?又會對他與自己父親的關係產生什麼影響?男人成長為父親——這歸根到底是一次父親同孩子的相互成全,彼此成就。

正如該書的譯者序言中所說的那樣,全書想表達的一個中心意旨在於,「一個高度參與孩子成長的父親,不光可以影響和充盈孩子的一生;這個父親他自己,也會在獲得父性的過程中,逐漸成長成熟為一個大寫的男人。」譯者認為,長期以來,父親育兒被蒙上了一層義務感和責任性;但實際上,學習成為一個父親,獲得作者所說的「父性」的過程,是一個男人在與孩子玩耍、學習、交流、相互欣賞乃至崇拜的過程中,不斷修通自身,讓自己更有主觀幸福感,充實感,且獲得自身生命意義的過程。該書的作者,美國傑出精神分析師麥可·J.戴蒙德對父子關係進行了長達30餘年的研究。他堅定地認為,父親身份對兒子和父親彼此的發展都至關重要。父親會深刻地影響兒子,兒子也會影響父親。他提出了「足夠好的父親」這一概念:一個能夠培養自己的情感、全身心投入孩子的內心世界、促進孩子成長的人。

《為人父母:那些證據告訴我們的事》,[英]維多利亞·庫珀[英]希瑟·蒙哥馬利[英]基倫·希伊著,白亦玄譯,企鵝蘭登中國丨上海文藝出版社2023年5月版。

為人父母意味著什麼?成為「好」父母、養育「好」孩子,真的有標準嗎?在今天這個社會,養育孩子為什麼會困難重重、讓人焦慮?過去的父母從不像今天這樣,有那麼多育兒經可以隨時參考,過去的世界也不像現在這樣,流行批評父母越做越錯。

維多利亞·庫珀等兒童研究學者,考察了近40年來育兒研究中針鋒相對的主流觀點。橫跨教育學、心理學、人類學與神經科學的諸多成果,探究全世界風格各異的育兒方法與觀念,書中不僅關注「教養方式」的理論,也聚焦於兒童和父母體驗童年和教養孩子的過程。從照料嬰兒開始,探討兒童成長的每個階段,涵蓋父母如何構建家庭,孩子應如何社會化,怎樣玩耍、學習、培養韌性和自主性、如何關注外貌與肥胖問題等——這些令當代家長頭痛不已的問題並無最優解答,作者正是要告訴父母們,為人父母並非完美主義者的比拼,幸福的童年多種多樣,即使父母們偶有失誤,養出的孩子依然可以「工作愉快,會玩懂愛,心懷期待」。

《父親與女兒》,[法]阿蘭·布拉克尼耶 著,張之簡 譯,生活·讀書·新知三聯書店2022年3月版。

父女關係在女孩的生命中至關重要,她的成長與成熟,她的戀愛與婚姻,無不受其影響。

女性如何談及她們的父親?青春期女孩對父親有何期待?女兒如何愛父親?我們該如何看待父女之間複雜微妙的關係?這一關係面臨著怎樣的挑戰?女兒終其一生渴望的父愛,父親該如何給予?如何通過理解父親理解男人?父親又能否在陪伴女兒的歲月中更深刻地理解女性?跟隨精神病醫生,心理學家阿蘭·布拉克尼耶進入書中,來一場父女關係之旅。

《酈波解讀曾國藩教子之道》,酈波 著,中國民主法制出版社2024年4月版。

位列「晚清中興四大名臣」之一的曾國藩不僅一生重視家庭教育,更善於智慧地開展這一教育。錢穆對他的評價是「算得上是一個標準的教育家」,《曾國藩家訓》也被譽為「千古家訓」之典範。

如何引導孩子養成好的習慣?如何讓孩子養成科學的思維習慣?如何培養孩子的定力?棍棒底下真能出孝子?到底要不要尊重孩子的選擇?書中,酈波通過「省、靜、勤、和、誠、學、明、挺、趣、恆」這「十字法」全面剖析曾國藩教子的智慧,從教育孩子到教育自己,從目標建立到內驅力賦能、從習慣養成到趣味生活。該書從曾國藩的教育智慧里汲取精華,從內解決孩子成長過程中的教育難題,啟迪父母糾正平時教育中的不當舉措。

愛的線,永不消失

《當父親把我忘記:隱秘的告別》,薛舒 著,上海文藝出版社2024年1月版。

「我什麼都知道,便不能硬逼著她辭工回家陪伴父親,我無法告訴母親什麼叫『老來伴』。『老來伴』,其實並不是一種公平的相互陪伴,而是需要健康的這一個照顧患病的那一個,需要相對年輕的這一個照顧更老的那一個,需要活著的這一個為先於他(她)死去的那一個料理後事……」

該書是薛舒「生命兩部曲」之一,她在2014年創作的長篇非虛構作品,記錄了父親身患阿爾茨海默病之後的生活,從出現早期症狀,到發病,再到智能的全面衰退,在五年的時間裡,以「父親把我忘記」為節點,父親實際上已經完成了與家庭、親人在精神層面的徹底告別 。在記錄、描述父親從身體、性情到智力的全面變化的同時,作者穿插了對童年的回憶、對父輩時代的想像、對生老病死的沉思,以及一個中國家庭內部複雜難言的愛。一個人命運的轉折,同時也是一個家庭的巨大變故,作者帶領我們從一個女兒和家庭的微觀視角,進入整個社會老齡化的現狀。

《父親巴菲特教我的事》,[美]彼得·巴菲特著,劉翀譯,中信出版集團2023年2月版。

「價值觀才是最穩健的貨幣。」

我的人生該選擇哪一條路:是阻力最小的路,還是潛在的能獲得最大滿足的道路?彼得說,找到自己當走的路,是一種人生信條,使他能夠追隨自己的熱情,找到自己的身份,收穫自己的事業。也唯有找到自己的熱愛,才能永遠懷抱熱情,擁有邁向成功所需要的一切意志、膽識和決心。

該書是巴菲特家族的人生智慧分享書。書中,巴菲特為讀者講述了他熱愛工作又才華橫溢的父親、令人信任又心胸開闊的母親,以及他一路走來遇到的許多人生導師,是如何幫他建立了一套強大的價值觀的。他們教他學會看待金錢、時間、志向、職業、自尊、天賦、機會、社會公正,以及如何才能飽滿、充實地過一生。有巴菲特這樣一個姓氏,他的一生享受著無盡的特權,但這位億萬富翁投資者沃倫·巴菲特的兒子說,他從父母那裡繼承的唯一真正的遺產是一種哲學:找到自己當走的路。這是一個信條,讓他追隨自己的激情,建立自己的事業,收穫自己的成功。身為股神之子,彼得沒有繼承父親衣缽成為華爾街金童,而是走上音樂的道路。儘管歷經了很多波折,但他終於靠不懈的努力和對音樂的熱情,收穫了音樂事業上的成功,並憑原創配樂贏得美國電視界最高榮譽「艾美獎」,成了全美知名的音樂家、作曲家。

《以鷹之名》,[英]海倫·麥克唐納著,陳佳琳譯,世紀文景丨上海人民出版社2022年7月版。

一個驟失父親的女兒,一位寫出傳世亞瑟王傳奇的潦倒作家,以鷹的名義,他們相隔百年卻遙相呼應。以馴鷹的名義,他們放飛手中的鷹,期望那條象徵習慣、飢餓、夥伴,被馴鷹人稱為「愛」的線,永不消失。

2007年,父親驟然離世的那段日子,英國作家、劍橋大學歷史與哲學系附屬研究學者海倫·麥克唐納回憶:「當時我再也不想當人,選擇走入小時候本能迷上的蒼鷹世界,因為做一個人,我就會感受心裡深處那不見底的悲傷和情緒。我想停止那一切,飛離那一切,我想變成其他生物。」她開始訓練世上最難馴服的禽鳥:蒼鷹,自由野性的象徵。日日活在鷹的世界,離開人群投入荒野天際。在這個過程中,她與兒時熟讀的作品《蒼鷹》的作者T.H.懷特重逢,追尋了與自己相同的懷特離群索居、訓練蒼鷹的過程。

《月球上的父親》,胡曉江 著,後浪丨花城出版社2021年7月版。

「我不曾想過有一天自己會向你們介紹,這是月球上保存最完好的一個廢棄礦坑,它曾經屬於我的父親,如今它已成為月球觀光的主要景點。」在《月球上的父親》的首個故事中,有這樣一位父親,他曾經在月球礦業逐漸沒落時孤注一擲,買下二十畝土地留在月球。

這是一本插畫先於小說誕生,卻好似從未與文字分開的「圖+文」奇異故事集。由八十六張畫和四十四篇小說組成。正如廖偉棠所說:「漫畫里的空間出離空間的束縛;小說里的科幻出離科幻的功利主義;人物的慾望出離慾望的隱晦目的——正是這些出離,拓闊著胡曉江作品中無以名狀的魅力。」

父親的召喚

《敦煌!父親的召喚》,常沙娜 著,中國大百科全書出版社2023年5月版。

作者常沙娜的父親是常書鴻。他們父女兩代都將畢生心血獻給了摯愛的敦煌。

全書共分為三個部分。第一部分(遙遠的敦煌、我們的敦煌、永遠的敦煌)是常沙娜對人生的回顧,主要記述了父親常書鴻和作者兩代人對藝術的不懈探索,從中亦可見許多大師的身影與風采;其間載入大量珍貴原版照片,部分首度面世,鮮活呈現了人物與時代的風貌。第二部分(傳寫敦煌情、纖毫入畫圖)以大量珍貴畫作、手稿,集中呈現了常沙娜先生對敦煌藝術的理解與傳承。第三部分(一花一世界、古韻揚新風)以大量原創平面及立體作品,集中呈現了常沙娜先生對敦煌藝術的開拓與創新。書末輔以常沙娜年表,讀者對作者生平及學術道路可一目了然。

《像水一樣吧,朋友:我從父親李小龍身上獲得的智慧、哲思和勇氣》,[美]李香凝著,李倩譯,九州出版社2022年9月版。

一個人要走多久,才能發現這根本不是自己想要的生活?「一個人的最大潛能不是他取得了多少成就,而是要始終積極地投身生活,在這個過程中永無止境地成長。」「像水一樣」在李小龍看來是功夫的最高境界,也是其人生哲學的最佳概括。

該書即是對這一觀點的詳盡闡釋。「像水一樣」意味著清空你的心,置身當下、保持覺知、不粘著、不閉塞、有生命的空……簡而言之,在生活中保持著流動與自然的本性,最終發揮自己的潛能,成為一個充分表達自我的、強大而自由的人。書中,作者李香凝講述了自己從抑鬱、迷茫到被父親的教誨所啟發,走出陰雨天的人生故事,既是對李小龍哲學核心概念的新時代解讀,也折射出一位女性成長與探索世界的歷程,同時,還飽含著對父親無盡的愛和無限的追思。

《我們遺忘的一切:重走父親逃亡之路》,[德]克里斯蒂安娜·霍夫曼著,王毅民譯,新星出版社2024年1月版。

「我是難民兒童的女兒。」1945年1月,德軍從波蘭撤退,100多萬德國百姓、50多萬德國軍人撤回西歐,造成大量難民兒童。作者克里斯蒂安娜·霍夫曼是難民兒童的後代,其父母均為戰爭中被逐出家鄉的德裔難民。逃亡發生那年,父親9歲,之後對此事隻字不提,過去的村莊不僅換了名字,連所屬國籍都由德意志劃歸波蘭。75年後的同一時間,父親病危,女兒重新踏上他們當年的逃亡之路。旅途中,她對抗暴雨,強渡沼澤,經過教堂、沿途人家的廚房。

這是一部家族離散史,也是一曲民族心靈悲歌。故鄉是作者心頭的一扇沉重之門,推開它意味著對過去的直視和反思。全書以西里西亞,這個三國交界的三角地帶為中心,結合作者家人的經歷、重走的沿途見聞,及親歷者的口述,歷史的追蹤與當下的記述、旅行與紀史結合,用雙腳重新丈量的方式提供了進入歷史的另一種可能。

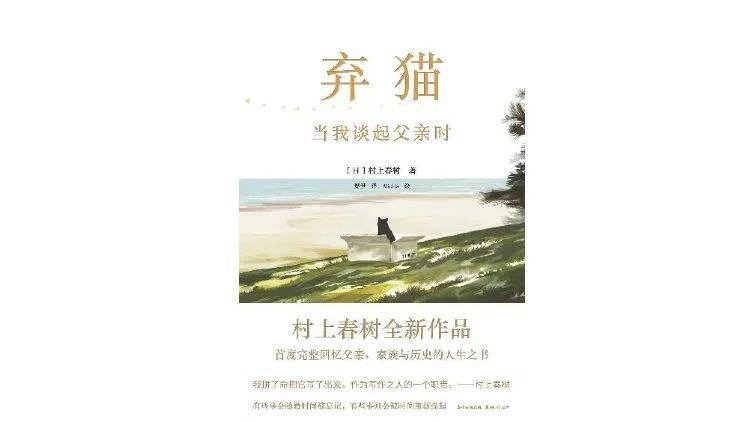

《棄貓:當我談起父親時》,[日]村上春樹著,燁伊譯,花城出版社2021年1月版。

「我拼了命把它寫了出來。作為寫作之人的一個職責。」

「某個夏日的午後,父親和我一同去海邊遺棄一隻貓。」故事始於貓,也止於貓。一件件生活中的小事,串起村上家族的往事,與他個人的成長經歷。「正是這一件件小事無窮地累積,才讓我這個人長成如今的模樣。」

書中,村上冷靜書寫父親的整個人生,將自己與父親漫長的隔閡、決裂與和解轉換為看得見的文字,毫不避諱地向讀者展示,父親人生中經歷過的動搖與恐懼,如今成為了村上對世界的迷茫與不安。同時,村上也寫到真實的歷史,反思戰爭,批判惡行,思考個體與集體間的對立,找尋單個人生與世界歷史間的關聯。

本文為獨家原創內容。作者:何安安;編輯:劉亞光;校對:吳興發。未經新京報書面授權不得轉載,歡迎轉發至朋友圈。