關於公案小說的概念,學界有不同的界定,廣義的公案小說源遠流長,而小說史上作為題材類型的狹義概念的公案小說,專指明代公案小說集,目前所見十餘種,即《百家公案》《廉明公案》《諸司公案》《新民公案》《海公案》《詳刑公案》《明鏡公案》《律條公案》《詳情公案》《神明公案》《龍圖公案》等。

《中國小說發展史》,石昌渝著,山西教育出版社2019年9月版。

《中國小說發展史》,石昌渝著,山西教育出版社2019年9月版。

石昌渝《明代公案小說:類型與源流》謂:「從《百家公案》到《龍圖公案》可以說是公案小說類型從初生、發展到成熟的全過程。」[1]公案小說發展的全過程也就集中於萬曆至崇禎年間,可謂「其興也驟,其衰也速」。《龍圖公案》之後再無同類型公案小說集新編。

這樣一個重要的文學現象,長期為學界所關注,關於公案小說的文體類型、發展源流、小說集之間輾轉抄錄與改寫之間的關係等研究已取得令人矚目的成績。

在學界研究基礎上,本文主要著眼於書坊編刊,考察書坊編刊活動對公案小說類型的形成和發展所起作用,以此探討明代公案小說類型興衰之因緣。

一、《廉明公案》與公案小說類型的形成

討論明代公案小說的發展與興衰,首先要了解狹義的公案小說何以成為一個類型概念,對此學界已形成基本共識。

狹義的公案小說之所以成為一個類型概念,是因為明代公案小說在發展過程中形成了明顯的類型特徵,石昌渝《明代公案小說:類型與源流》概括為三點:一是主題的同一性,即描寫決獄判案,讚賞斷案官員的精察幹練;二是明顯的司法訴訟實用性;三是語體和文體,使用接近白話的淺近文言,其文體既不同於話本體和長篇章回體,也不同於文言傳奇體。

劉世德1999年為「古代公案小說叢書」出版所作《前言》更具體地列舉為:「它們的書名一無例外地以『公案』二字贅尾。」「它們都保持著短篇小說專集的形式。全書採用了分類編輯的體例。所分的類別,五花八門,有『人命』『姦情』『搶劫』『婚姻』『債負』『詐偽』『雪冤』……」「各篇的故事情節都有一定的獨立性。」「每篇的內容,一般包括案情、原告人的告狀、被告人的訴狀、官員的判詞四個部分。」[2]

古代公案小說叢書

古代公案小說叢書

正是明代萬曆以後公案小說在編纂體例、文本內容和結構形式方面有著如此明顯的特徵,公案小說才被認為是與當時歷史演義、英雄傳奇、神魔小說、世情小說及話本小說分庭抗禮的小說類型。

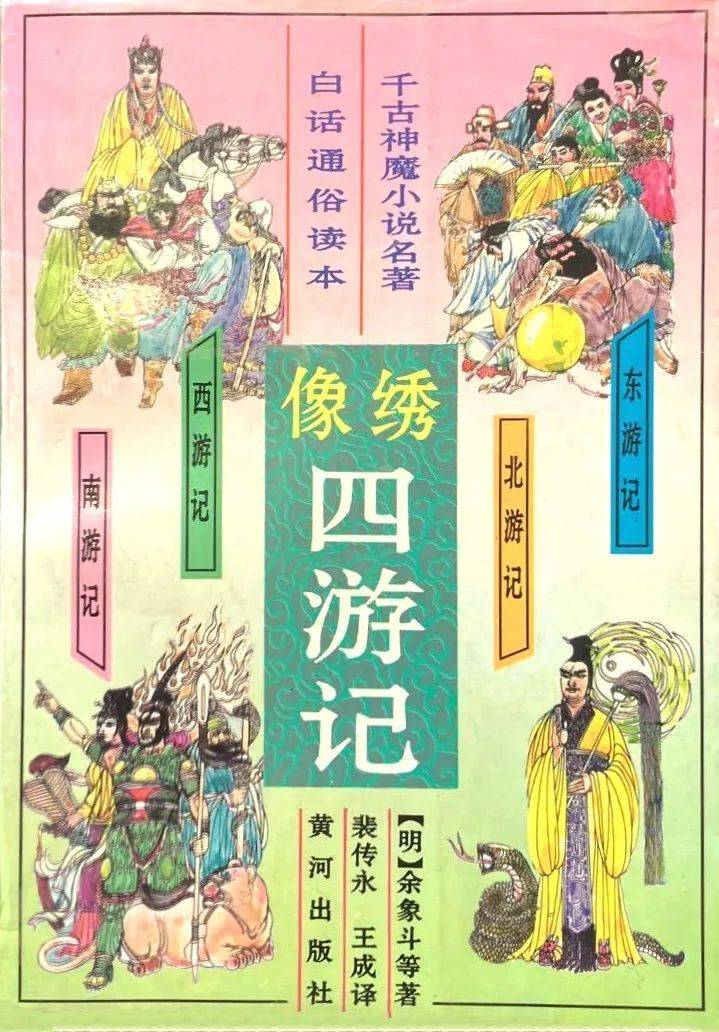

以上述特徵為衡量標準,在公案小說類型發展過程中,《百家公案》只在主題的同一性和接近白話的淺近文言這兩方面符合公案小說特徵,正可謂公案小說類型之「初生」。到了余象斗之《廉明公案》,才真正形成類型。

當然,由於《廉明公案》一百零五篇之中六十四篇僅抄錄《蕭曹遺筆》之「三詞」而無敘事,未能稱之成熟,至《諸司公案》《新民公案》才算是小說類型的成熟。

余象斗於萬曆二十六年(1598)編成的《廉明公案》接受了《百家公案》的影響,但長期習儒的余象斗,對「公案」的理解偏重司法性質和法律知識,為此,《廉明公案》真正從「公案」出發做文章,對《百家公案》有著諸多的超越和創新。

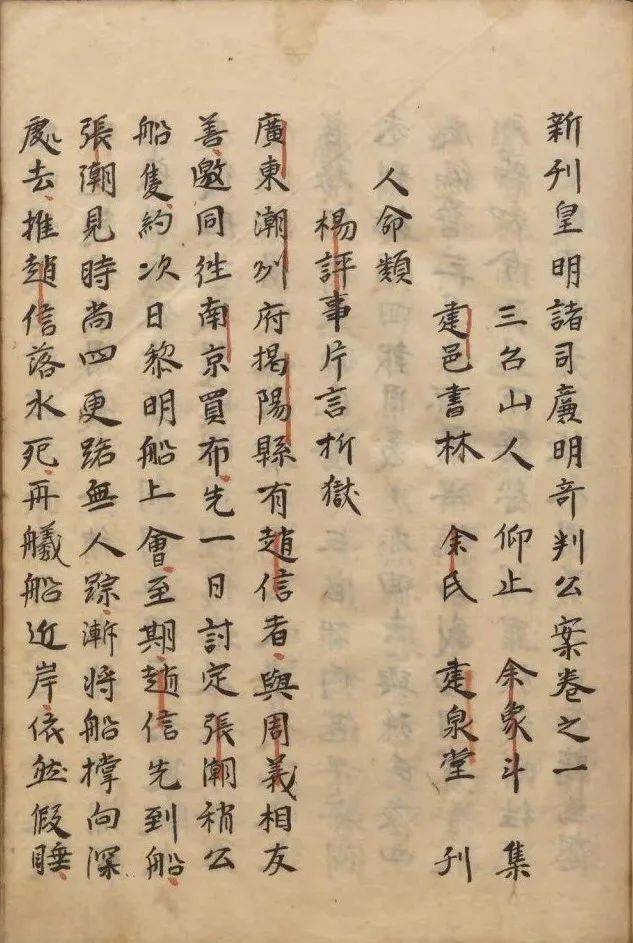

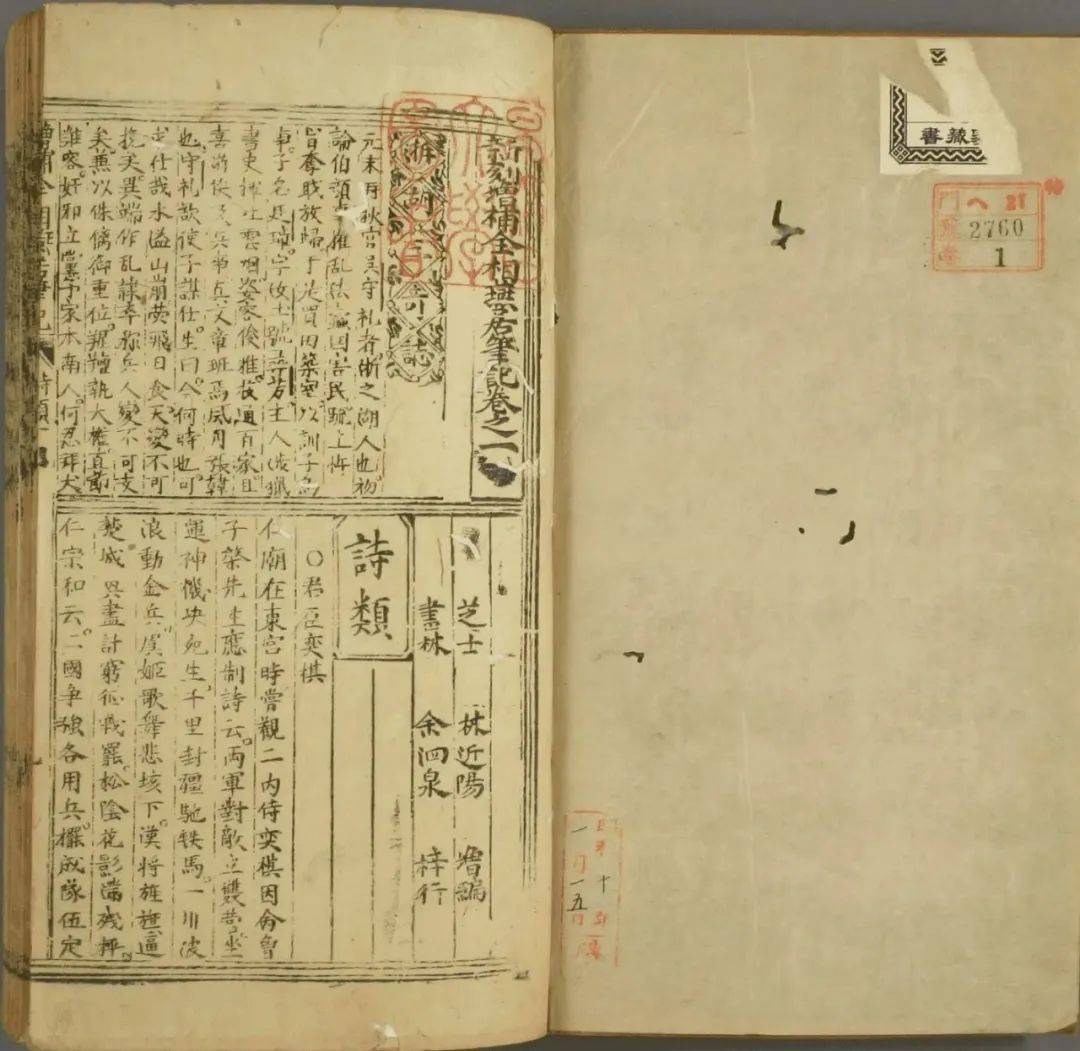

日本江戶抄余氏建泉堂刊本《廉明公案》

日本江戶抄余氏建泉堂刊本《廉明公案》

首先從描寫決獄判案、讚賞斷案官員的精察幹練這方面來說,《百家公案》雖然題材皆為包公判案,實際上包公判案情節占比很小,往往只是在故事後半段或者故事結局出現包公判案,而且,包公判案主要依靠神斷或者異象異夢啟示,神異其事以彰顯神鬼報應,意在勸誡,很難看出包公「精察幹練」的素質。

《百家公案》敘事重心在於世情故事,並且著意炫奇,一百回中至少有三十四回以神怪故事為主。

而《廉明公案》很少運用神怪因素結構小說,余象斗在《廉明公案》自序中明確說:「大都研窮物情,辨雪冤滯,察人之所不能察者,非如《包公案》之捕鬼鎖神,幻妄不經之說也。」[3]

可見余象斗雖然接受了「包公案」的影響,但從「公案」的角度不滿於「包公案之捕鬼鎖神,幻妄不經之說」;對於如何編撰公案小說余象斗有著頗為自覺的判斷,「研窮物情,辨雪冤滯,察人之所不能察」就是他對官員判案的要求。

從《廉明公案》展開敘事的四十一篇故事來看,雖然有一些仍然難免「幻妄不經之說」,官員斷案有時還是藉助鬼物顯靈等神奇外力,但在全書中占比非常小。

查檢全書,有十五篇涉及神奇異夢或鬼神,但隻言片語,並未展開神異情節,敘事仍以官吏的認真調查、深入分析為主,小至爭鵝爭傘,大如殺人、強姦、盜竊,《廉明公案》中的清官判案可謂「研窮物情,辨雪冤滯」,確實表現了官員判案的智慧,所謂「廉」而「明」,小說故事是切題的。

其次從司法訴訟實用性來說,《百家公案》幾乎完全不具備這個特點。

而《廉明公案》直觀呈現了「公案」題材的司法屬性,全書結構承襲法家書按罪統刑的方式,分門別類編排十六類:「人命」「姦情」「盜賊」「爭占」「罪害」「威逼」「拐帶」「墳山」「婚姻」「債負」「戶役」「鬥毆」「繼立」「脫罪」「執照」「旌表」。

《廉明公案判詞研究》

《廉明公案判詞研究》

而故事文本則是標準的公案敘事模式:先敘案由,再介紹告狀和破案經過,其中插入「三詞」即告狀人的狀詞、被告的訴狀和官吏的判詞[4],故事結尾還多有按語,對案情、破案思路作分析。

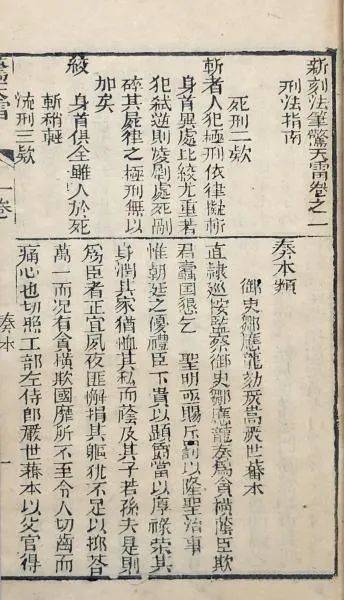

對此,余象斗也有明確的認識和表達,其《廉明公案》自序曰:「乃取近代名公之文卷,先敘事情之由,次及訐告之詞,末述判斷之公,彙輯成帙,分類編次。」(《新刊皇明諸司廉明奇判公案》,第2b葉)

正因為對公案小說司法特性的體認,《廉明公案》摒棄《百家公案》神怪故事因素,而主要取材於現實生活。因為公案書必須回應民眾現實生活中產生的司法關切,以解決現實生活實際問題為目的,為當代生活提供可借鑑的經驗。

余象斗的編撰一方面是選取當代故事,另一方面是把前代故事改寫成當代故事。特別值得一提的是,《廉明公案》不僅沒有神怪故事,而且也沒有王公貴族的故事,官員貪贓枉法的故事也很少,主要敘述的是平民階層的故事,大量故事是日常生活中常見的糾紛,這樣的取材方式也成為此後公案小說共同的特點。

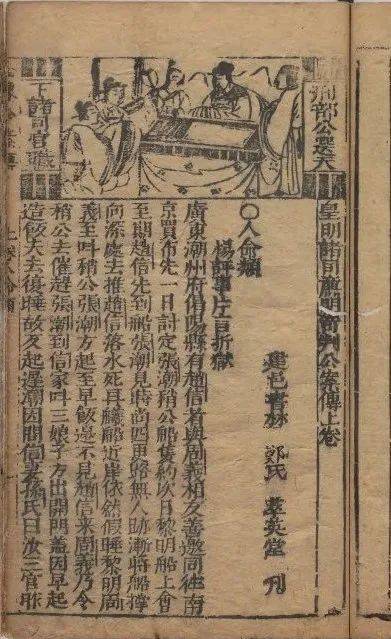

明鄭氏萃英堂刊本《廉明公案》

明鄭氏萃英堂刊本《廉明公案》

第三,語體和文體。

在語體上,《廉明公案》跟《百家公案》相似,都使用接近白話的淺近文言,但文體上兩者差別很大。

《百家公案》是專敘包公故事的單傳體,採用了章回形式,全書一百回,但每回故事基本獨立,故事之間絕大部分沒有關聯,因此,小說章回的形式只是追隨當時流行風尚,章回結構徒有其形。《廉明公案》採用分卷分類的形式,切合短篇故事集每篇故事獨立的題材特徵。

《百家公案》敘事體制上則沿襲話本入話詩、以「話說」開篇、敘事中插入詩詞等形式,也有一些篇章以「論曰」結尾。

這是因為《百家公案》的題材來源為前代說公案和公案戲,以及一些記錄公案故事的文言筆記,不過多為梗概記錄,語言韻味和敘事水平大為遜色。因為前代積累,《百家公案》有些故事相對比較成熟,但可能為了保持敘事體制的一致性,導致不少篇章敘事風格不協調。

比如有些故事主人公為商人或農夫村婦,生硬地安排他們吟詠詩詞,詩詞插入跟情節發展的關聯性不明顯,跟人物性格形象更是格格不入。比如第十七回《伸黃二冤斬白犬》、第十八回《神判八旬通姦事》皆為平民不經之事,插入詩詞而不倫不類。

《廉明公案》敘事基本不插入詩詞,也不使用話本套話和形式,「三詞」等司法文書的插入跟事件敘述密切相關,「三詞」的文本皆與案情吻合,沒有生搬硬套的情況,從公案故事構成的角度來說,雖然敘事簡潔,但結構是合理的。

顯然,余象斗已明確認識到,公案小說的編撰並非面向書場說書,而是面向案頭閱讀,因此不套用話本形式,從中可見余象斗對公案小說文體的獨立判斷。

群眾出版社整理本《廉明公案》

群眾出版社整理本《廉明公案》

余象斗的敘事能力也高於《百家公案》的編撰者安遇時。比如改編自《百家公案》第九回的《吳縣令辨因奸竊銀》,以及故事類型跟《百家公案》第二十三回、第七十八回相似的《陳按院賣布賺贓》,對比可見《廉明公案》在情節設置、敘事風格、人物形象塑造以及判案邏輯等方面,都有很大的改進,情節安排詳略得當,刪除不倫不類的詩詞而使敘事風格協調,環境描寫和人物語言動作描寫皆符合故事情境和人物身份,故事較為合理,人物心理、性格形象較為真實可信。

後來,馮夢龍編輯「三言」參考了明代公案小說集,《喻世明言》之《陳御史巧勘金釵鈿》正話即由《廉明公案·陳按院賣布賺贓》發展而來。當然,若跟馮夢龍整理編撰的「三言」相比,余象斗的敘事水平還有不小的差距。

但不能不說,從萬曆之《百家公案》到天啟之「三言」,以余象斗為代表的書判體公案小說是小說藝術發展的階梯。而余象斗編撰的公案小說能被接受並形成公案小說類型,也在於余象斗的編撰之於《百家公案》在文體形式內外有著諸多頗為自覺的超越。

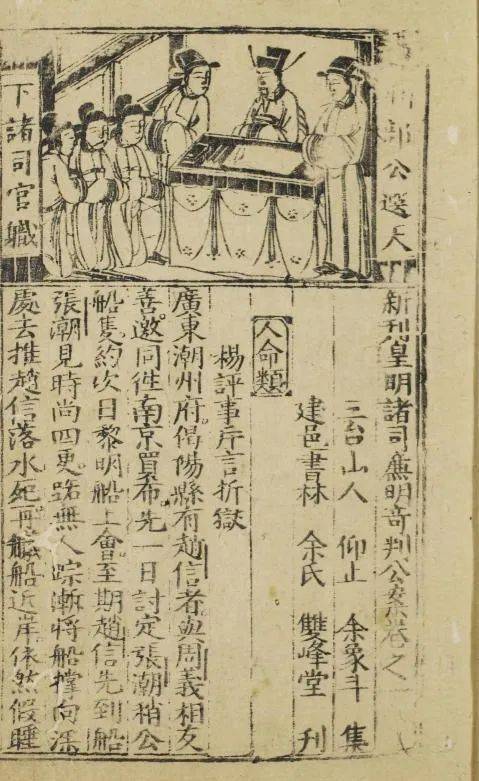

雙峰堂刊本《廉明公案》

雙峰堂刊本《廉明公案》

余象斗《廉明公案》創造了新的公案小說範式,此後的明代公案小說集基本沿襲《廉明公案》的編撰方式和文本形態,取材於現實生活中的公案故事,傳遞司法知識,表現清官決獄判案的廉明智慧,由此形成以書判體為主要特徵的公案小說類型。

二、公案小說書判體與余象斗的學養稟賦

在社會條件、時代發展的必然背景下,文學由漸變而至突變往往因於某一作家作品的偶然出現,此為文學史常見現象。公案小說形成書判體的類型特徵,有其時代的必然性,但直接的促成因素則在於編撰者、創作主體的偶然介入,余象斗就是這個偶然介入的因素。

公案小說集的興盛當然以明代法律普及為背景,對此,學界多有論述。然而細究起來,公案小說對法律普及的回應仍有其不同階段的特徵,《百家公案》和《廉明公案》就各自不同。

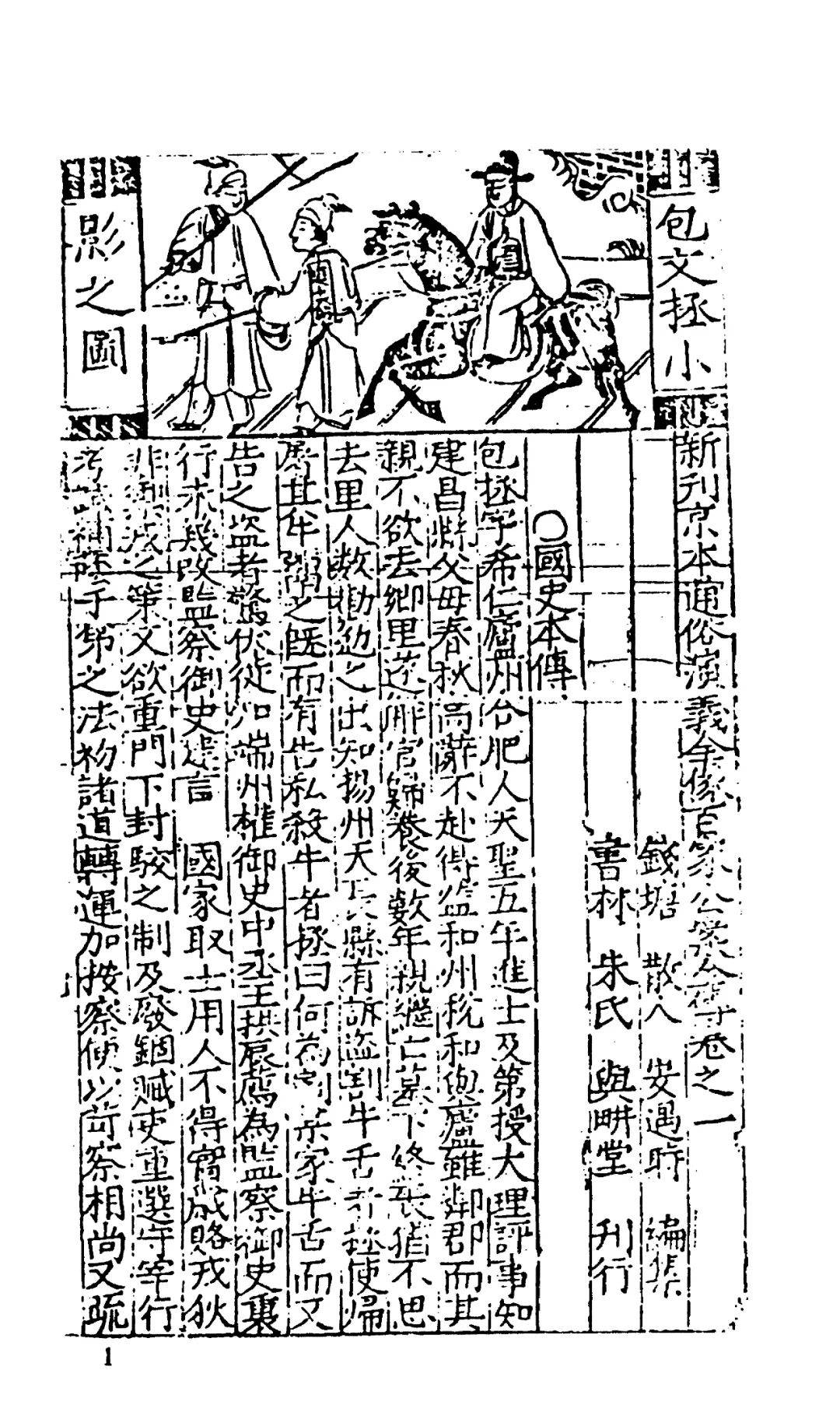

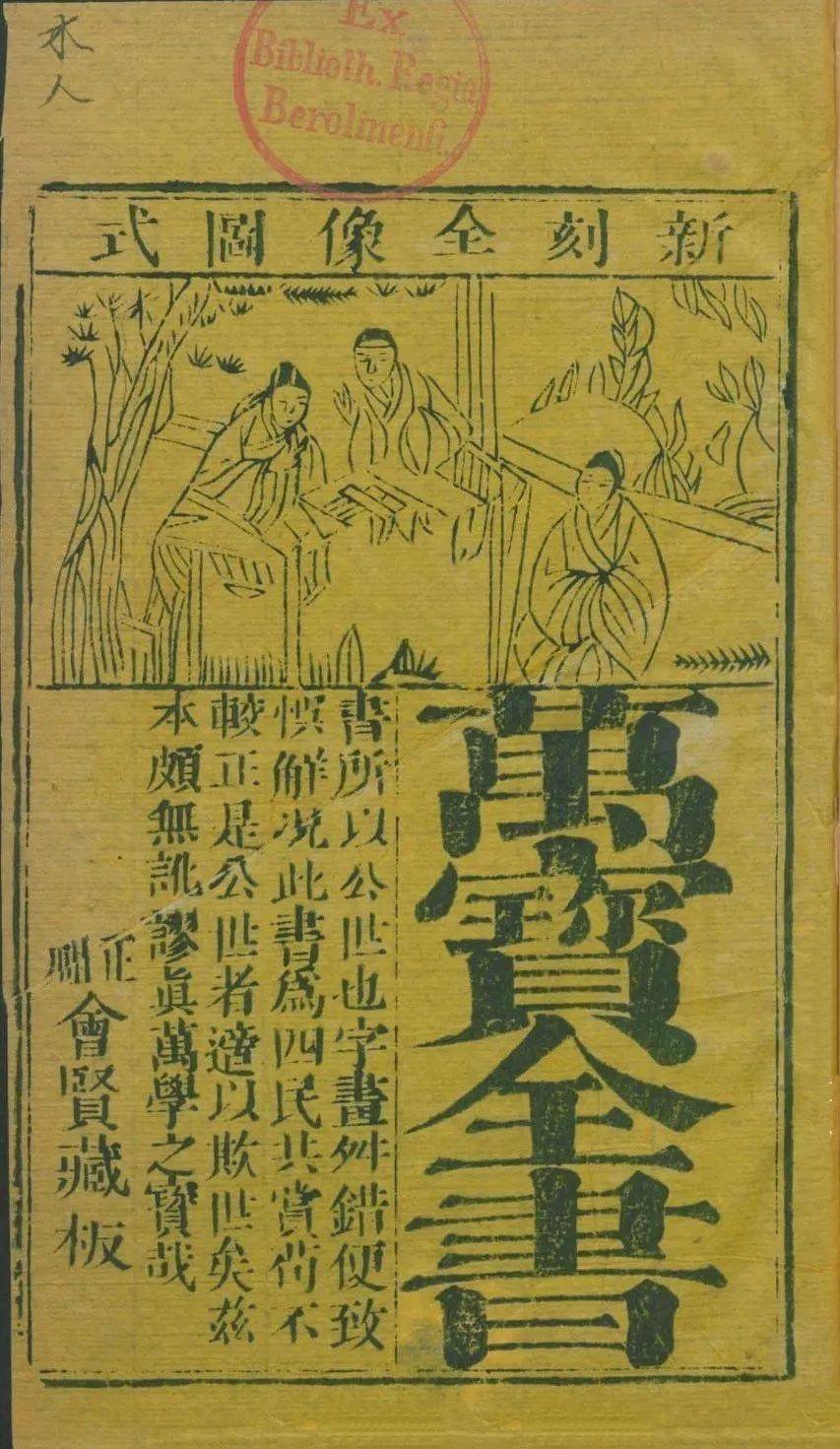

《百家公案》接續了宋元小說戲曲公案故事的傳統,而在通俗小說流行的背景下編撰成書,因而其題名如「新刊京本通俗演義增像包龍圖判百家公案」(與耕堂本)、「新鍥全像包孝肅公百家公案演義」(萬卷樓本),皆近似歷史演義的標題形式,其卷前列《國史本傳》、以《包待制出身源流》為開篇、全書100回講述包公判案故事,這樣的結構也近於講史小說,其世情題材和神異色彩則近於世情小說和神魔小說,可見通俗小說發展至萬曆時期各種小說類型相互激發和融合的影響。

真正回應法律知識普及之社會思潮的是余象斗,惟其《廉明公案》刊出,公案小說才體現出明顯的司法知識特性。萬曆時期的出版,小說和司法類著作,大概是科舉教育類圖書之外最為繁盛的類別,余象斗的公案小說編撰,無疑是小說和法家書兩類暢銷書的融合,跳動著時代的脈搏。

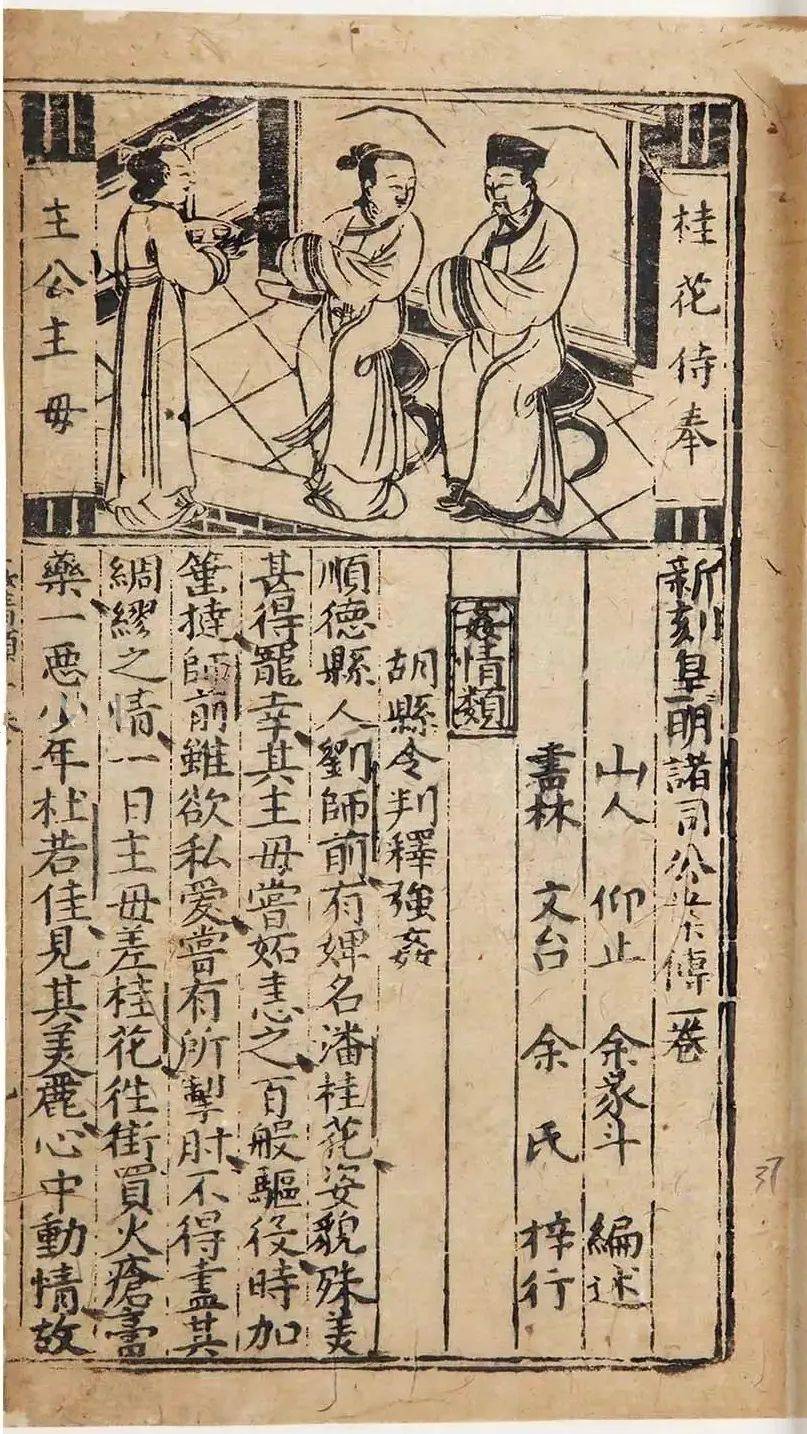

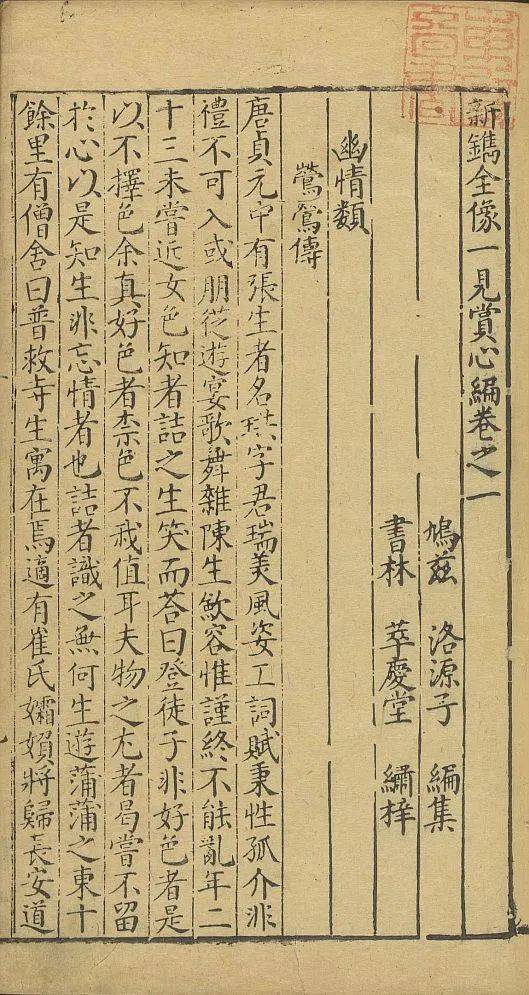

萬曆建陽余象斗刻本《新刊皇明諸司廉明奇判公案》

萬曆建陽余象斗刻本《新刊皇明諸司廉明奇判公案》

儘管公案小說的藝術成就有限,也無需迴避余象斗商業化運作帶來的小說缺陷,但是,公案小說在萬曆至崇禎年間傳播面相當廣,確實構成了小說發展的重要環節之一。余象斗對公案小說類型形成和興盛起了至關重要的決定性作用。

從純文學的角度來說,「書判」的插入和司法屬性的突出,是小說敘事中的異質因素,但若考慮小說觀念和小說文體發展的歷史階段性,應該說這種異質因素的介入於傳統敘事形式之外創造了新的結構形式和敘事品質,正是公案小說區別於其他類型小說的關鍵。

不可否認余象斗編撰公案小說的創造性。余象斗為何能有這樣的創造能力呢?這跟他不同於一般小說作者的學養和稟賦有關。

余象斗是明代萬曆時期著名的書坊主,不僅出版大量圖書,而且長於自編自刊。余象斗之所以能在《百家公案》的影響下萌發編撰公案小說的興趣,首先在於他對嘉靖以來蔚為大觀的小說編刊已經深有了解。

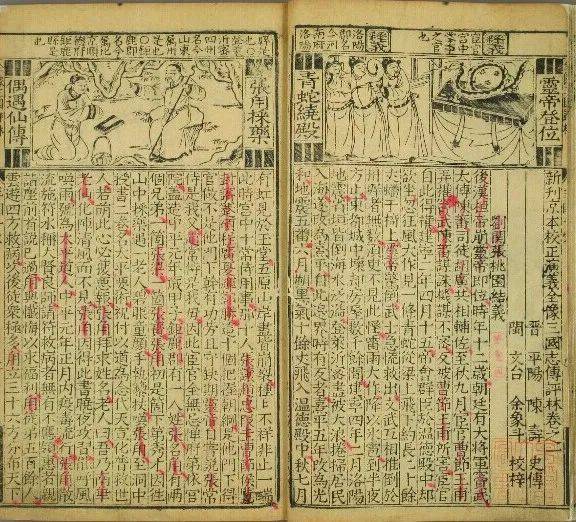

余象斗刊本《三國志傳評林》

余象斗刊本《三國志傳評林》

在編刊《廉明公案》的萬曆二十六年之前,他已出版《新刻按鑒全像三國志傳》《京本增補校正全像忠義水滸志傳評林》,這兩部小說的評點都出自「仰止」先生,一般認為就是余象斗;萬曆二十六年,余象斗還同時刊出了《新刻芸窗匯爽萬錦情林》,署「三台館山人仰止余象斗纂」。

《廉明公案》是余象斗自編的第一部小說,此後余象斗編刊了更多小說,現存題署余象斗編刊的公案、講史、神魔等各類小說十幾種,可見余象斗對萬曆時期出版潮流的敏銳反應。

但若僅有小說編刊經驗,余象斗或許只能在《百家公案》影響下編撰一部相似的公案故事集,而未必能在文體上有所突破。余象斗之所以能實現書判體公案小說的文體創新,跟他出身書坊世家而又多年習儒的學養準備有關。

正如前代學者所常道,建陽余氏是宋代以來的刻書世家,余象斗之祖父余繼安買山重修清修寺作為子孫講學、藏書、印書之所。

因為耳濡目染,余象斗一邊習舉業,一邊參與了刻書業,現存萬曆十六年(1588)《京本通俗演義按鑒全漢志傳》之《西漢志傳》署「書林余文台余世騰梓」,《新刊萬天官四世孫家傳平學洞微寶鏡》署「書林逸士余文台鐫行」,或認為即余象斗早期刻書[5]。

余象斗於萬曆十九年(1591)輟學繼承家業從事刻書,廣聘搢紳,編撰科舉類「講說」「文笈」,在這一年刊刻的《新鐫朱狀元芸窗彙輯百大家評註史記品粹》卷首開列了四書講說類七種,文笈類僅「歷子品粹」就列舉五十五子,此外還有「諸文品粹」「二續諸文品粹」「史記品粹」「皇明國朝群英品粹」,都是大部頭著作或系列叢書;而這些僅僅是科舉類圖書,此外還有重刻金陵書版及諸書雜傳,因無關舉業而未列書目[6]。

《余象斗小說評點及出版文化研究》

《余象斗小說評點及出版文化研究》

在《廉明公案》成書的萬曆二十六年,余象斗還刊出了《新鐫漢丞相諸葛孔明異傳奇論註解評林》《考古詳訂遵韻海編正宗》《新刊理氣詳辯纂要三台便覽通書正宗》等圖書;余象斗接著刊出的大部頭著作如萬曆二十七年(1599)《新刻天下四民便覽三台萬用正宗》四十三卷、萬曆三十四年(1606)《新刻御頒新例三台明律招判正宗》十三卷首一卷、《新刻聖朝頒降新例宋提刑無冤錄》十三卷等,都可能需要經過較長時間的編刊,可能跟《廉明公案》的編刊同時或先後。

科舉、小說、類書、法家書,是萬曆時期最為興盛的刻書種類,其中類書也了包含大量的法律知識。從這些刻本可見余象斗作為出版商的開闊視野和對出版動態的敏銳判斷,亦可見其接受刻書業和儒業雙重浸染的學養。

余象斗編撰的公案小說與其編刊之其他著作關係頗為密切。比如《廉明公案》抄錄《蕭曹遺筆》的64篇「三詞」,亦見於《新刻御頒新例三台明律招判正宗》。《新刻天下四民便覽三台萬用正宗》「律例門」的分類和對詞訟格式的歸納,出自《鳴情均化錄》,《鳴情均化錄》是與《蕭曹遺筆》同類的通俗法家書。

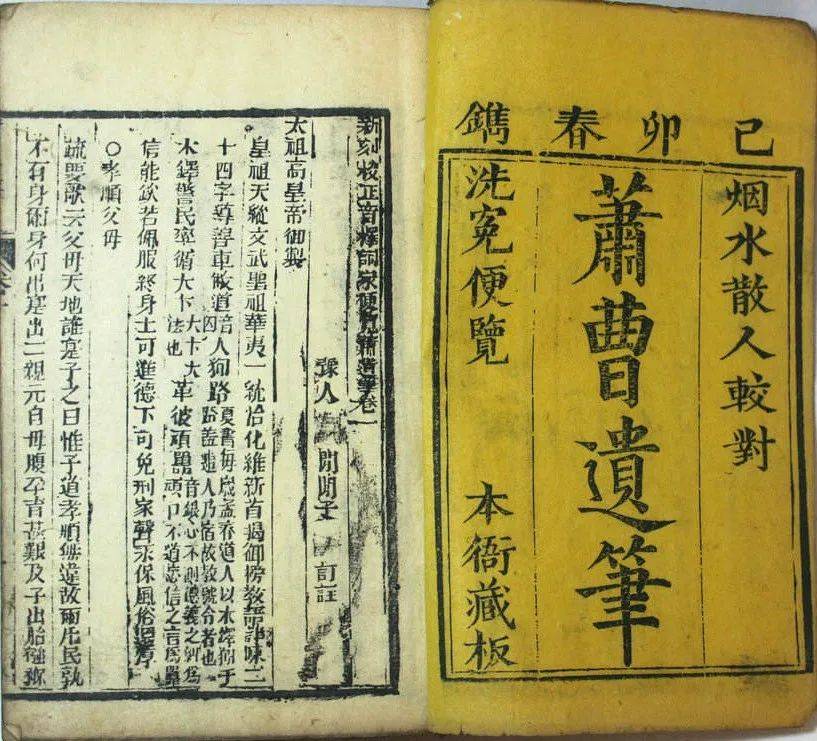

《蕭曹遺筆》

《蕭曹遺筆》

余象斗公案故事中的「三詞」多出於自撰,但正合於《蕭曹遺筆》,亦合於《新刻天下四民便覽三台萬用正宗》「律例門」之「詞訟體制規格」「體段格式」「忌箴歌」「詞訟體段貫串活套」等書寫規則,而律條依據則合於《新刻御頒新例三台明律招判正宗》,其公案小說中還明確說明一些判案方法跟宋慈《洗冤錄》之間的關係。

作為書坊主的余象斗,其法律知識很可能主要來自圖書刊刻,而他又把這些知識運用於公案小說和類書等多類型圖書的編刊之中。

余象斗公案小說與《萬錦情林》的關係,則因其文體相近,文本關聯更為直接,比如《諸司公案》「姦情類」第一則《胡縣令判釋強姦》、第二則《齊太尹判僧犯奸》,分別與《萬錦情林》卷三上層「判類」《強姦判》《僧奸判》故事相同,判詞也完全相同,只是《諸司公案》敘事較為詳細,而《萬錦情林》僅以判詞為主。

當然,《萬錦情林》的「判類」更早見於《國色天香》《燕居筆記》,皆由羅燁《醉翁談錄》「花判」演化而來,萬曆時期幾部通俗類書輾轉抄錄。從《廉明公案》與《萬錦情林》的關係,可見余象斗編撰公案小說與當時通俗小說傳播及文學傳統之間的密切關聯。

公案小說跟同時期的通俗類書、日用類書之間關係都非常密切,不僅判詞判例,其他如呈結訴訟等文書,皆往往並見於這三類著作。

可以推想,從接受的角度,公案小說並非純文學讀物,它是在百科全書性質的類書影響下產生的普及知識讀物,近似於法律知識類書,但又不同於專門的法家書,它確實吸收了小說敘事方式而吸引讀者。

由於小說「文備眾體」的文體形式,以及小說敘事性對社會生活和知識結構豐富性的要求,小說家往往並非單純的詞賦手,而往往學問博雜或生活經歷豐富。

《敘事藝術研究論稿》

《敘事藝術研究論稿》

從羅貫中「有志圖王」的人生經歷和可能兼作小說戲曲的文學才能,到熊大木「博洽士」的修養和多種類型的圖書編撰,到陳繼儒、馮夢龍等馳騁於俗文學、時尚暢銷書之間的才氣縱橫,都可見小說特別是通俗小說編撰對作者的知識學養、人生經驗的要求,余象斗的才能和修養未能跟羅貫中、馮夢龍等文學家相比,但是,類比中可知,余象斗公案小說編撰得以成功亦有其知識結構和生活體驗的底蘊。

余象斗出身刻書世家,而又親自參加出版和編撰,有著豐富的出版經驗和敏銳的判斷能力;又因為出身儒業,具備法律知識和司法文書寫作的能力,還因為讀書士子的學養而力圖以公案小說宣揚「廉明」的吏治理想,加上對小說文體和小說出版傳播的了解,頗為全面的知識結構使其具備「跨界」的可能性,因此才能作為書商而兼為小說編撰者,才能融合小說敘事和司法知識而創新公案小說文體。

長期業儒而未獲功名,這樣的人生閱歷在余象斗的刻書事業中打下了深刻的烙印,他最了解的是未獲功名的讀書人這個階層,他的刻書大多以這個階層為潛在的讀者對象。

《明代建陽書坊之小說刊刻》

《明代建陽書坊之小說刊刻》

他出版的圖書內容一是科舉類「講說」「文笈」,包括經史子集各類「翼解」「訓解」「品粹」等;二是小學類字書、韻書,以及詩詞寫作入門書如《詩林正宗》等所謂「活法大成」,這些以未獲功名的學習者為主要閱讀對象;三是法家書、醫書、命書、地理、風水通書、日用類書;四是通俗小說,這兩類的讀者或有仕宦階層,但是顯然指向的是包括社會中下層在內的廣泛人群,而其小說編刊以講史、神魔、公案為主,則比較明顯指向有一定閱讀能力、但文化修養有限的這一讀者層之需求。

明代嘉靖以後人口增長明顯,土地資源相對緊缺,商品經濟活躍,司法知識需求增長,又由於教育普及,產生了數量巨大的未能應舉出仕的讀書人群,他們中有一部分成為了官府的刑名吏員,有一部分以「訟師」身份「治生」,更多則成為了農工商從業人員,因此當時民眾特別是工商階層不僅識字率相當高,而且具備一定的閱讀能力。

與此同時,刻書業大為繁榮,包括訟師秘本在內的法家書大量刊刻,面向仕宦階層的官箴書和面向普通民眾的日用類書也都包含了豐富的法律知識。同樣習儒而未獲功名的書坊主余象斗非常敏銳地看到了商機,以流行的小說和訟師秘本、法律知識相結合,編刊了《廉明公案》和《諸司公案》。

書判體公案小說淺近而近於白話的文言,「三詞」的插入和故事結尾分析案情的按語,皆可見其讀者定位,就是以包括刑名吏員、訟師在內的中下層文人為讀者對象,當然也以更為廣泛的工商階層為讀者對象。

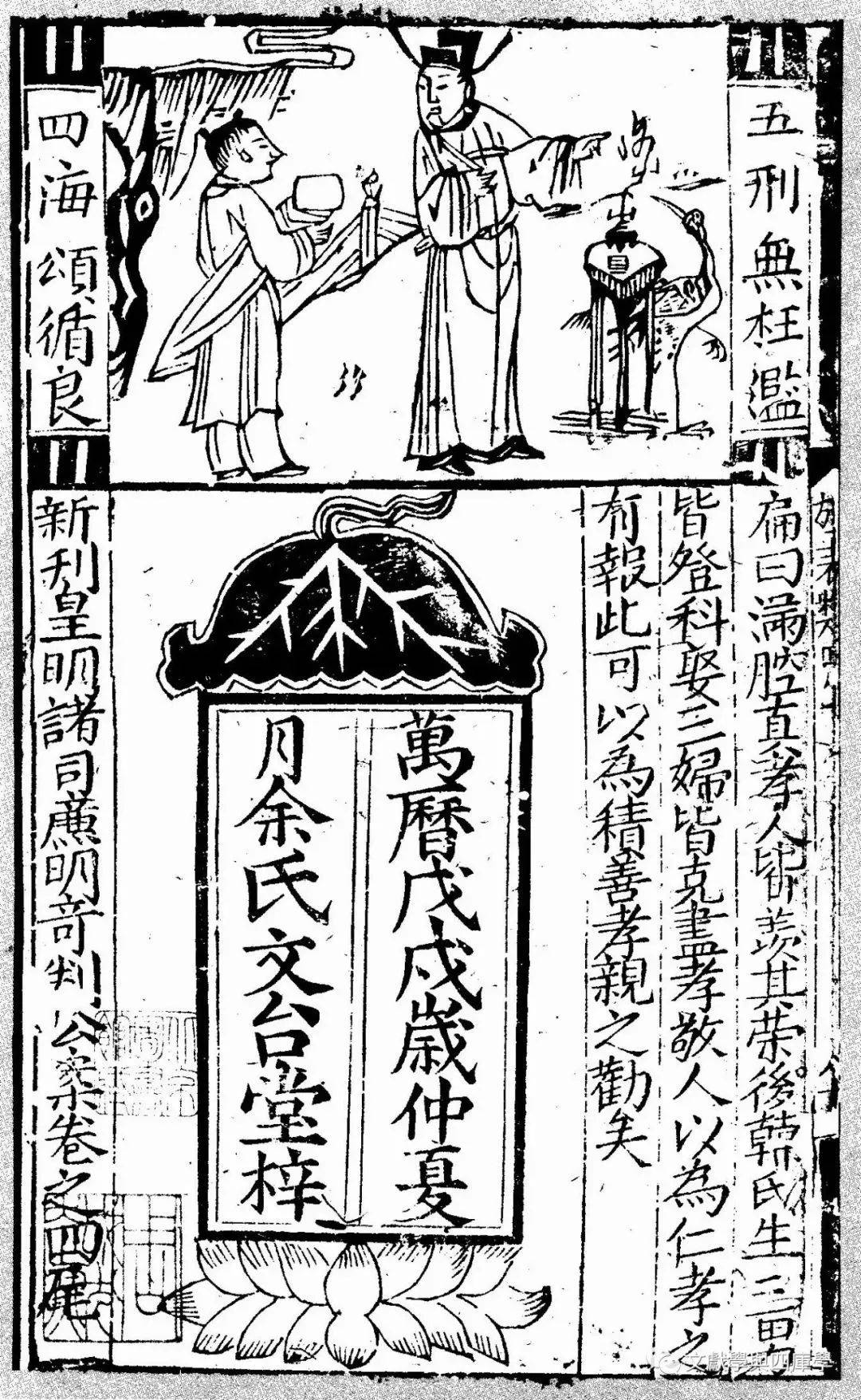

余象斗《諸司公案》

余象斗《諸司公案》

儘管余象斗的圖書編刊因其商業性翻刻、改編甚至抄襲而為人所詬病,但不能不說,在晚明建陽繁盛的刻書業中,余象斗是個突出的弄潮兒,他是晚明建陽刻書業不可多得的人才。但是,獨木難成林,建陽書坊人才匱乏,主要編刊於建陽書坊的公案小說也難以持續發展。

三、公案小說的衰微與余氏書坊的關係

明代萬曆之刻書,以福建建陽最盛,建陽書坊以余氏最盛,不僅書坊數量和刻書數量最多,而且組織書坊文人編書而對多種類型圖書的編刊都具引領作用。余氏書坊之於公案小說發展具有重要意義,不僅在於余象斗確定了公案小說的類型特徵,還在於余氏書坊影響了公案小說之興衰。

從《廉明公案》開始,公案小說的編刊即以余氏為主導。就現存刊本來看,《廉明公案》應該有過6種余氏刻本。《諸司公案》現存余氏三台館刊本。萬曆三十三年(1605),余象斗堂侄余成章聘請江西文人吳遷編寫《新民公案》。現存書判體公案小說中,出於余氏書坊的這三部著作創造性成就相對較高。

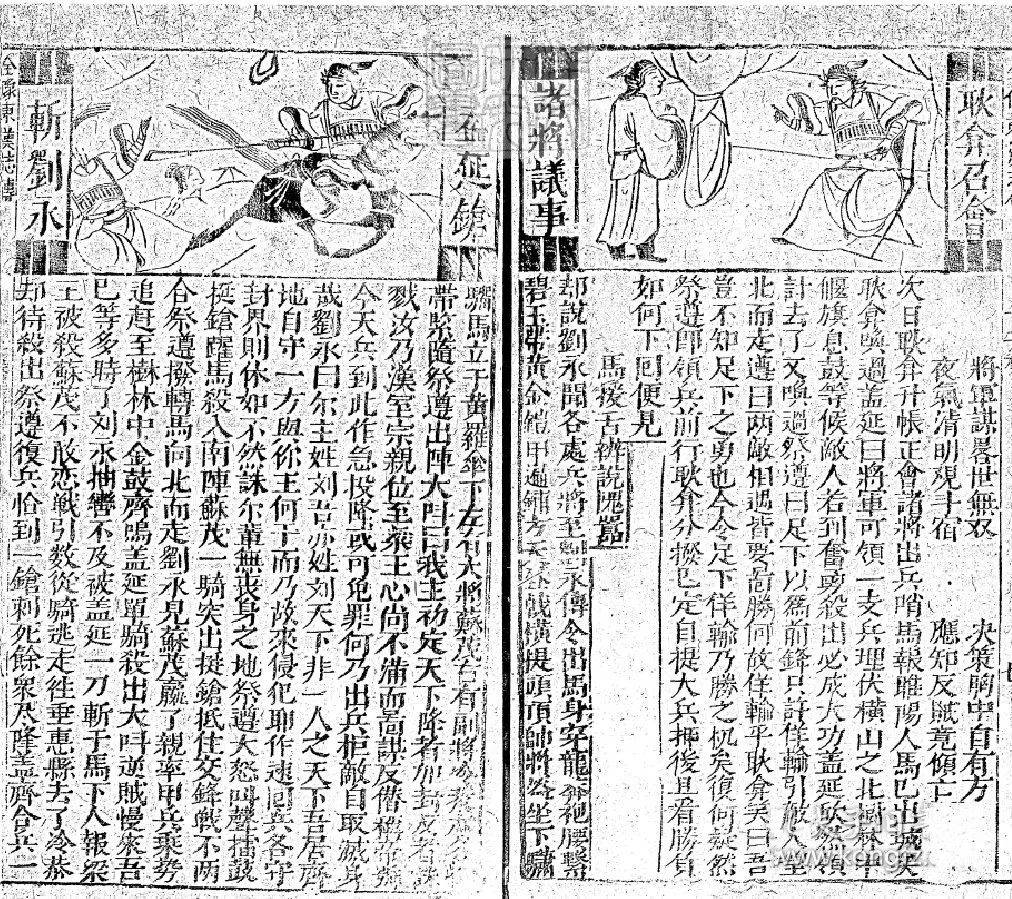

與耕堂刊本《百家公案》

與耕堂刊本《百家公案》

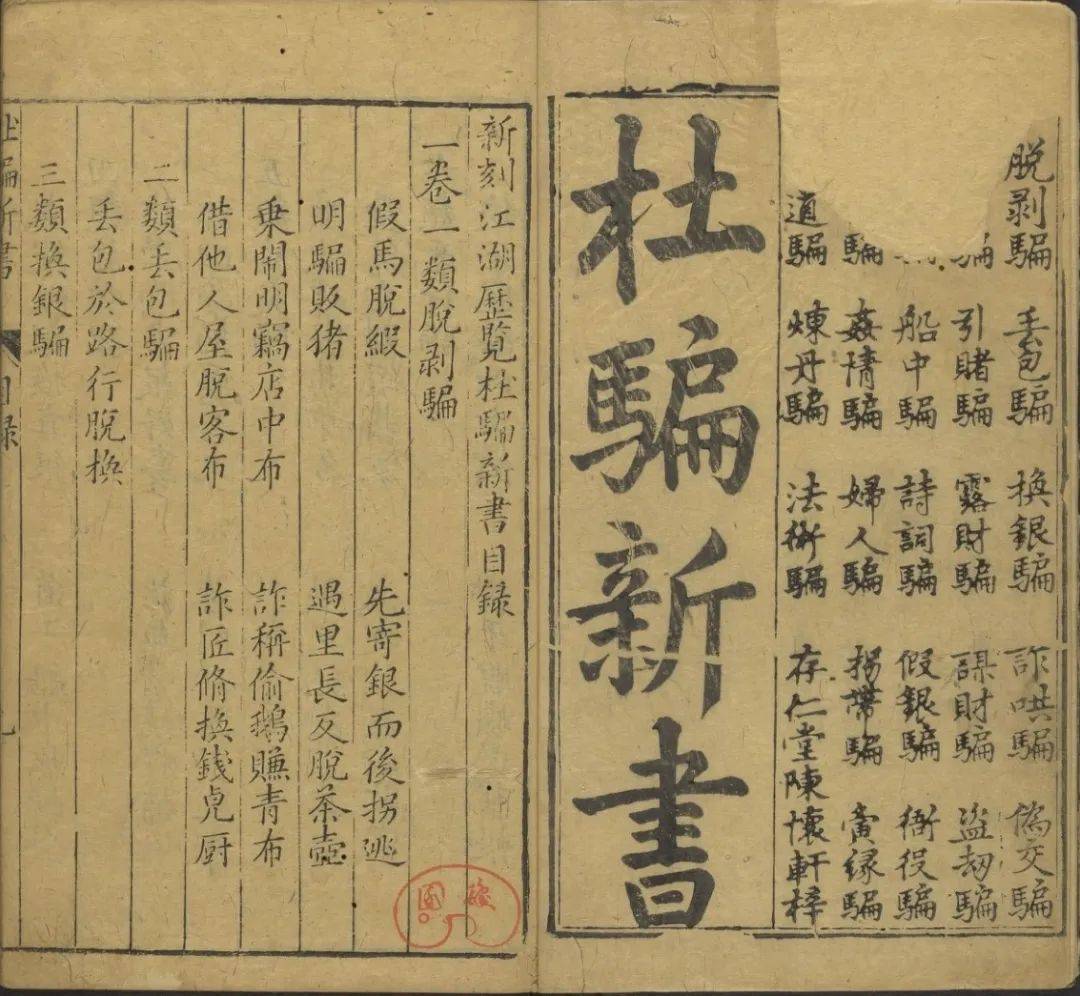

此後的公案小說皆模仿余象斗書判體形式,內容篇目多抄錄《百家公案》《廉明公案》《諸司公案》《新民公案》,或彼此輾轉抄錄。在後出的公案小說中,唯一突破書判體敘事模式而有所創新的《杜騙新書》也出於余氏書坊,此書萬曆四十五年(1617)序本內封題「居仁堂余獻可梓」,余獻可為余象斗的子侄輩余應孔(字獻可)。

在現存公案小說中,也就余氏書坊刊本卷首有序,因此作者身份明確。余象斗自不必說,且說《新民公案》作者吳遷和《杜騙新書》作者張應俞。

吳遷,字還初,江西南昌人[7],知識廣博,長期受僱於建陽書坊,《新民公案》之外,還編撰了《天妃濟世出身傳》《南海觀音菩薩出身修行傳》《五鼠鬧東京》等神魔小說。

在《新民公案》成書的同一年,署葉向高輯、吳遷校《新鐫編類古今史鑑故事大方》十卷也由余成章刊刻成書。鄧志謨稱賞吳遷「胸臆中貯丘墳幾許,一下筆詞源滾滾,即譬之靜界寺咄咄泉也」[8]。

《杜騙新書》卷端署「浙江夔衷張應俞著」,但此書卷首熊振驥之序稱其為「莒潭張子」。結合《杜騙新書》詳於描寫建陽縣和建寧府小地名的特點,研究者判斷張應俞應為福建建陽人,「莒潭」即今建陽莒口鎮地名,而浙江應是張應俞之祖籍[9]。

三嶺山人熊振驥序言且稱:「莒潭張子,憂世哲人,悼虞夏之久逝,觸晚近而興思。身涉畏途,如歷九折之坂;目擊偽俗,擬破百憂之城。乃搜剔見聞,漁獵遠近,民情世故之備書,發慝伏如指諸掌上;奸心盜行之畢述,鉤深隱若了在目中。」[10]

《杜騙新書》雖然敘事簡略,但是文筆流暢,風格近於文人筆記而適俗,可見作者的文化程度相對較高。

存仁堂刊本《杜騙新書》

存仁堂刊本《杜騙新書》

而從其中一些故事內容來看,比如「詐哄騙」之《詐學道書報好夢》,所敘庚子年福建鄉科及進京應考舉人熊紹祖等,皆合於歷史事實,敘述中可見作者諳熟本府本省學校情況和讀書應舉之事(參見《江湖奇聞杜騙新書》,第四卷,第19—20頁)。因此三嶺山人熊振驥序言所謂「哲人」之稱未必純粹諛詞,張應俞至少是當地一位習儒未第的讀書人。

余象斗、吳遷、張應俞,都是具備較好文化修養的儒生,所以,《廉明公案》《諸司公案》《新民公案》編撰質量相對較高,《杜騙新書》則在萬曆後期公案小說輾轉抄襲的潮流中獨樹一幟。這四部公案小說都出自余氏書坊,可見余氏書坊比較用心編刊,聘用文人素質較好。

而其他公案小說的編撰者如《律條公案》署金陵陳玉秀,如《海剛峰居官公案》李春芳序言所謂「好事者」,皆不可考,也就意味著這些作者是更為不知名的文人;而所謂《新刻海若湯先生彙集古今律條公案》《新鐫國朝名公神斷陳眉公詳情公案》《李卓吾公案》,從其編刊之粗陋拼湊來看,顯然是書坊偽托湯顯祖、陳繼儒、李贄之盛名[11]。

《繡像四遊記》

《繡像四遊記》

從這些公案小說低質量抄襲拼湊可見,余氏之外的其他各家書坊只是看《廉明公案》暢銷而跟風,誠如余象斗刊刻《八仙出處東遊記》時所憤言:「……乃多為射利者刊,甚諸傳照本堂樣式,踐人轍跡而逐人塵後也。今本坊亦有自立者固多,而亦有逐利之無恥,與異方之浪棍,遷徙之逃奴,專欲翻人已成之刻者,襲人唾餘,得無垂首而汗顏,無恥之甚乎!」[12]

余象斗此言多為今之研究者嘲諷,但從公案小說來看,余象斗之編撰固然也沿襲借徑,但跟完全抄襲拼湊之作相比確實仍有明顯的高下之分。

若放眼於萬曆時期之建陽書坊,會發現,余氏書坊不僅引領了公案小說之編刊,其他各體小說之編刊亦以余氏書坊為引領。

明代建陽書坊的通俗小說編刊發端於名著的模仿,最早為熊大木受《三國》《水滸》影響而編撰《大宋中興通俗演義》《唐書志傳》等歷史小說,至於萬曆年間,由於余彰德、余象斗加入刻書行業,余氏編刊小說的數量和規模超過此前刊刻小說的重要書坊楊氏、熊氏、劉氏等,而成為建陽最重要的小說刊刻書坊。

從現存刊本來看,萬曆至崇禎間余氏刊刻小說五十多種,在當時建陽刊刻小說中占了一半。萬曆時期建陽大量刊行的講史、神魔、公案小說,以及雜誌型通俗類書,現存最早刊本多出自余氏書坊。

在熊大木之後最早編撰歷史小說的建陽文人是余象斗之族叔翁余邵魚,嘉靖之後現存最早的歷史小說刊本是萬曆十六年余氏克勤齋刊刻《全漢志傳》,余象斗《北方真武祖師玄天上帝出身志傳》應是最早模仿《西遊記》的神魔小說,萃慶堂在萬曆二十五年(1597)之前就緊跟金陵通俗類書之時尚,刊刻了林近陽《燕居筆記》。

書林余泗泉梓行《燕居筆記》

書林余泗泉梓行《燕居筆記》

公案小說基本出自建陽書坊。了解萬曆以後余氏在建陽書坊編刊小說中的地位,就不難理解公案小說的發展與余氏書坊密切相關。由於建陽書坊人才有限,公案小說類型若要持續發展,仍然主要依靠余氏書坊。這就不能不說到余彰德、余象斗之後余氏書坊下一代經營者的能力和興趣。

余氏至明末仍然是建陽書坊中最為興盛者,據海內外現存刊本題署整理可知,余象斗、余彰德子侄應字輩的刻書者就有餘應虯(字猶龍,號陟瞻)、余應騰(字天羽)、余應灝(字元素)、余應鰲(號紅雪山人)、余應孔(字獻可)、余應科(字夷庚,又字謙吉)、余應申(字季岳)、余應泰(字元昌)、余應興(祥我)、余應良(真如)等,此外,還有餘思雅(字仲穆)、餘思敬(字元翼)、餘思齊(字元叔),以及侄孫輩余昌祚(爾錫)、余昌宗(爾雅)、余昌裔(爾翼)、余有光(含靈)、余俊(千餘)、余芳(子實)、余璟(景玉)、余謨(仲弼),重孫輩餘震等[13],他們參與了圖書編刊或校閱。

在余氏後輩中,如元素、余季岳、余獻可等繼承和發展了前輩之小說編刊。此前研究或以為「元素」「余季岳」都是余象斗所用化名,把他們的小說刊刻都歸於余象斗,很重要是因為他們的小說編刊沿襲了余象斗的類型和風格,有的小說就是余象斗刊本的改編或翻刻。

《東漢志傳》

《東漢志傳》

如元素梓行《新刻按鑒編集二十四帝通俗演義全漢志傳》十五卷,署「漢史臣蔡邕伯喈彙編」「明潭陽三台館元素訂梓」,乃「書林仰止山人編集」「余氏文台重梓」《新刊京本編集二十四帝通俗演義西東漢志傳》二十卷的改編。余季岳刊刻的「按鑒演義帝王御世」系列現存三種,即《盤古至唐虞傳》《有夏志傳》《有商志傳》。

這三種小說的敘事風格跟余象斗編撰的《列國前編十二朝》相似,文字樸拙,情節簡單,乃拾掇史書和前代傳說編撰而成,很少文學性的鋪排描寫,而且內容上跟《開闢衍繹》大體相同。

而《開闢衍繹》原書應出自余象斗編撰,或者即從《列國前編十二朝》稍加演繹而來。「按鑒演義帝王御世」系列三種雖然創新性不強,但已屬明末講史刊本中不多的新編之作。《杜騙新書》則是《廉明公案》之後唯一的非書判體公案小說集,無三詞插入。故事篇幅較短,敘事簡潔,但篇末有按語提示如何「杜騙」,與《廉明公案》篇末按語分析案情相似。

《杜騙新書》雖無三詞插入的司法色彩,但敘事的文學性色彩並未加強,「杜騙」的實用教化功能似更為明顯。《杜騙新書》現存還有陳懷軒刊本,當時不止一家書坊刊刻,可見此書有其接受市場。

從《杜騙新書》和「按鑒演義帝王御世」系列既可見余氏書坊在小說刊刻中重要地位的延續,建陽書坊新編小說仍然主要依靠余氏,但也可見其文學創造能力之不足,余氏書坊所擅長者,仍然是知識型、教化類文化普及讀物,而這些新編著作的文學水平並未超過余象斗,甚至不及余象斗。

余氏後輩有些獲得過科舉功名,文化水平較高,他們參與家族刻書,但表現出不同於前輩的興趣和能力。

《地理統一全書》

《地理統一全書》

由於家族財富的積累,余象斗這一代就已接受較好的教育,至余象斗子侄輩通過舉業獲取了功名,如余彰德之子余應虯,余象斗之子余應甲、余應科等,皆為生員,後輩生員更多,如孫輩余昌祚、余昌會、余昌年、余俊,重孫輩餘震、余晉等。

這些後輩子弟雖然獲得了生員身份,但往往一邊習儒,一邊參與家族刻書事業,一方面是因為家族刻書名肆的出身便利,另一方面也因為他們多未能獲取功名進階而有謀生需求。

他們的刻書,超越了余象斗主要以一人之力自編自刊的模式,不僅家族成員緊密合作,而且廣交朋友,與建陽其他姓氏書坊合作,以生員身份融入江南文化圈,與江南文化名人合作,編撰圖書類型和質量也與江南刻書相近。

不可輕視余氏子弟的生員身份,因為明代閩北地區科舉不振,至於晚明,建寧、邵武之舉業在福建各府幾乎排名末位,縣學生員人數也很少,所以余象斗晚年因為子孫多人考取秀才而受郡縣嘉許[14]。

明末余氏書坊子弟中文名最顯、功名最著的是余彰德之子余應虯,他參與刻書時間長達50年,是明末清初余氏刻書的核心人物。

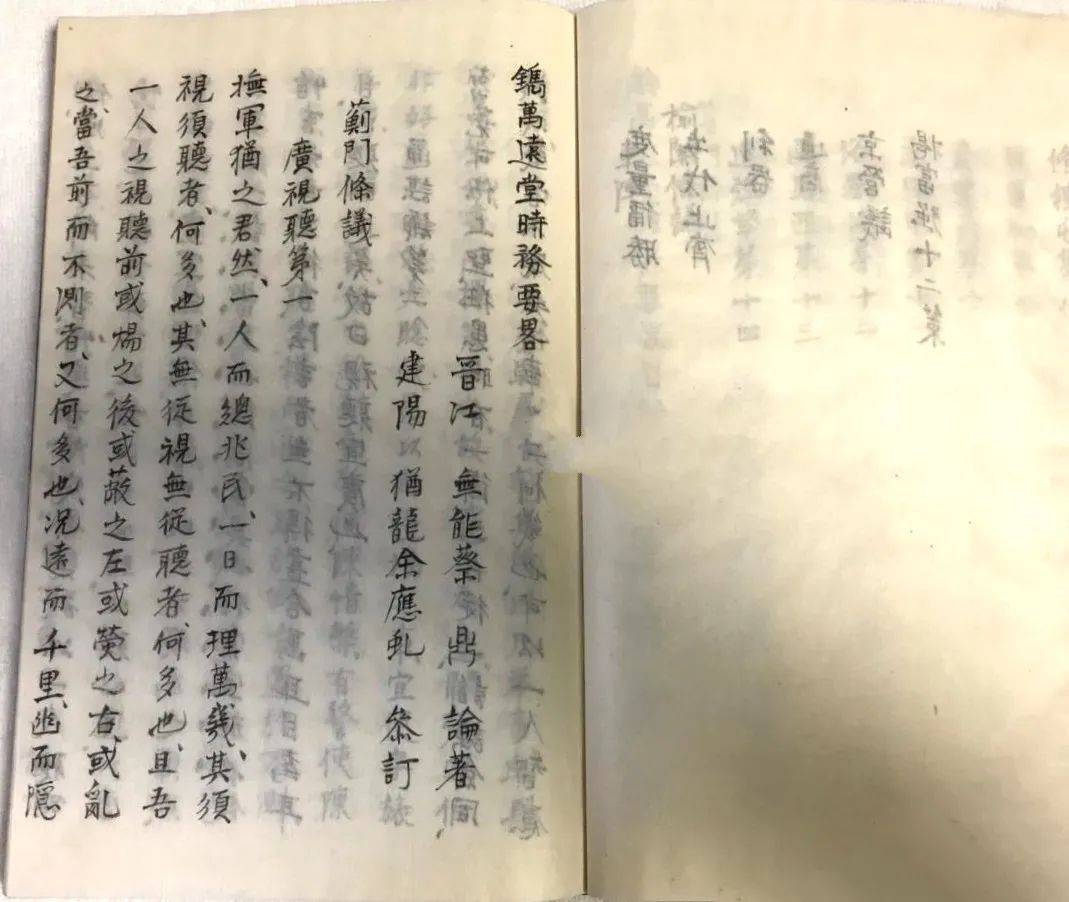

余應虯參訂《時務要略》

余應虯參訂《時務要略》

據熊人霖《書林薦舉余猶龍墓志銘》,余應虯,字猶龍,生於明萬曆十一年十二月(1584),歿於清順治九年十二月(1653),是余彰德三個兒子中「最穎敏」者,「髫齡補郡弟子員」。

余應虯很早就參與了余氏書坊事務,萬曆三十四年余彰德刊刻的《世史類編》,乃余應虯萬曆三十一年(1603)約請組稿[15],此書署明李純卿草創、明謝遷補遺、明王守仁覆評、明王世貞會纂、明李槃增修,列名參閱者多為李氏門人:楚人張大孝、彭好古、彭遵古、樊玉衡、陳良心、汪起雲,晉人景明、曹於汴,其身份標註為會魁、進士、解元,閩人余應虯、余昌祚則為庠生。

此書卷首有曹於汴、馮夢禎、李大蘭、李槃之序,接著是余應虯、余昌祚共同署名的《世史類編引》。從這些署名已初步可見余應虯的交遊。余應虯後來入南京國子監,「肄業南雍,文名噪白下」[16]。

在此前後,他不僅參與父親余彰德萃慶堂的編刊,而且以「近聖居」「世慶堂」「春語堂」等堂號編刊了不少圖書,與之交遊合作者皆當世名士,比如與徐奮鵬合作選評、編纂《千古斯文》,且其中選錄余應虯書信,與陳繼儒、湯賓尹、袁宏道、茅坤、王世貞等名人同列;余應虯纂輯《近聖居四書翼經圖解》署張明弼、包爾庚、章世純等參補、考訂;《新擬科場急出題旨元脈》署張鼐撰,陳仁錫、余應虯訂正;余象斗纂輯《刻仰止子參定正傳地理統一全書》由余應虯和堂兄弟們共同校閱出版,卷前有汪元標、祁彪佳、胡明佐、錢繼登、朱守鍵(朱熹第十二代孫)等序,卷首署錢繼登、袁儼若參閱,胡明佐、朱廷旦校訂;《近聖居三刻參補四書燃犀解》參校者有陳子龍、夏允彝等;天啟二年(1622)近聖居刊刻了鍾惺《隱秀軒集》;余應虯纂輯《鐫古今兵家籌略》,首為鄭芝龍《武庫弁言》,對余應虯的學識修養頗為讚賞,稱其「博極群書」「精騖八極,心游萬仞」[17];福州著名學者、官員曹學佺曾邀請余應虯共同編纂《儒藏》,曹學佺《贈余猶龍序》稱其「好刻古書,走吳越燕齊秦楚,四方之人來購,如取火於燧,取水於月,而恆見其不竭」[18]。

萃慶堂刊本《一見賞心編》

萃慶堂刊本《一見賞心編》

大約在崇禎年間,余應虯主持同文書院,建陽當地名士、大姓子弟皆從其游。明亡後,他邀請熊明遇主講同文書院,在南明滅亡後邀請熊明遇之子熊人霖主持同文書院。可見,余應虯以監生身份,廣泛交遊當代名士,其中不乏進士出身的名宦,還有鄭芝龍、熊明遇這樣的政治風雲人物。大概可以說,余應虯以科舉功名獲得了階層躍升。這樣的身份地位必然影響他的刻書。

余應虯也刊刻小說,他刊刻小說主要與鄧志謨合作。鄧志謨長期服務於余氏書坊,是目前所知建陽書坊聘請文人中著作最多的一位,博學擅文,人稱「兩腳書櫥」,現存各類著作三十多種[19]。

鄧志謨所著道教小說《鐵樹記》《咒棗記》《飛劍記》及《花鳥爭奇》等五種爭奇小說皆由余氏萃慶堂刊刻,前三者最早刊刻於萬曆三十一年。

萃慶堂刊本《鐵樹記》

萃慶堂刊本《鐵樹記》

爭奇小說第一種《花鳥爭奇》有餘應虯題序,爭奇小說現存刊本還有餘應虯春語軒翻刻之《四種爭奇》,包括「花鳥、童婉、風月、蔬果」。

這些小說跟余象斗編刊的小說在題材風格和趣味上差別明顯,三種道教小說敘事風格略近於話本小說,後來馮夢龍據《鐵樹記》刪削改編為《旌陽宮鐵樹鎮妖》。而爭奇小說實為詩文小說,雖然詩文俗化,但相比於通俗小說,文人化色彩明顯。

余應虯還跟鄧志謨合作刊刻了多種傳奇,現存清玉芝齋抄本《八珠環記》《鳳頭鞋記》《瑪瑙簪記》《並頭花記》皆署「饒安百拙生鄧志謨編纂,潭水猶龍父余應虯參訂」,此原本應為余氏刊刻,從中亦可見余應虯之修養與雅趣。未見余象斗刊刻傳奇劇本,而現存公案小說中未見余氏萃慶堂和余應虯之刊本。

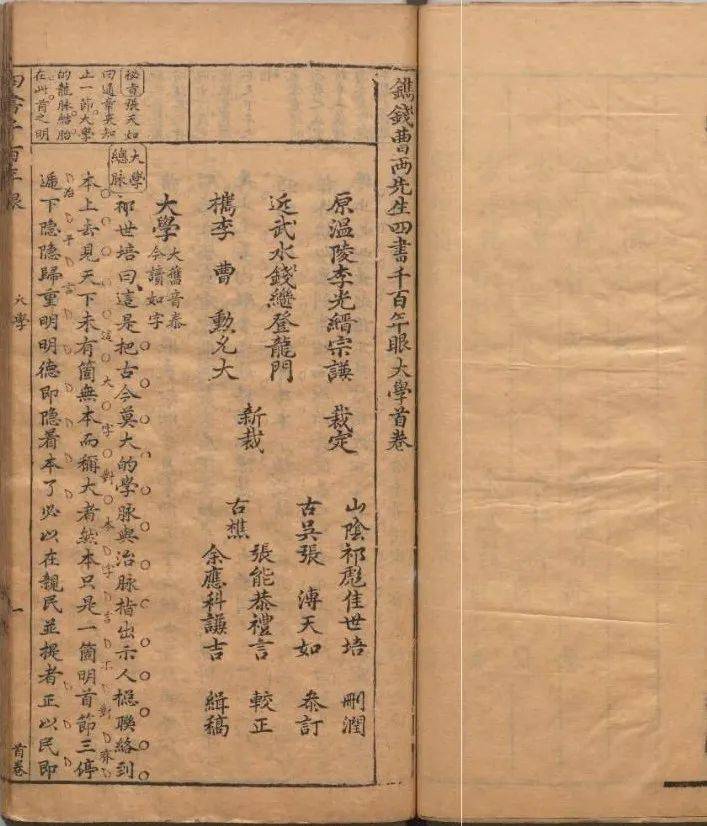

余象斗的兒子余應科也是生員身份而參與刻書[20]。由余應科輯稿、張能恭校正的崇禎六年(1633)刊本《錢曹兩先生四書千百年眼》,卷首列的編撰者名單龐大而豪華:李光縉、錢繼登、曹勛、祁彪佳撰著,張溥、文震孟、黃道周、陳天定、吳偉業、張采等七十三人校閱,接著列纂著者余應科,又列「同在輯稿」者十三人,其中十人為余應科兄弟子侄:余仲穆(諱思雅),余元翼(諱思敬),余元叔(諱思齊),余天羽(諱應騰),余元昌(諱應泰),余季岳(諱應申),余千餘(諱俊),餘子實(諱芳),余景玉(諱璟),余仲弼(諱謨)[21]。余應科及其兄弟子侄應為實際的主要編輯者,但卷首列舉校閱名單中的不少名家,也見於余氏書坊刻書的編校或序跋題署,因此,從中多少可見余氏子弟的交遊圈。

值得注意的是,此書內容形式上也追求精英化,凡例首列「辟坊刻纂修之誤」,謂:「坊刻最可哂者,每歲講義,汗牛充棟,將數十年腐本,改頭換面,雷同剿襲,借一二新貴名色,額之曰某元魁所輯也……坊弊益深,其誤天下士不淺矣……」[22]極言「坊刻尤所欲嘔」,對坊本極為鄙視。

《錢曹兩先生四書千百年眼》

《錢曹兩先生四書千百年眼》

此書字體版式也確實跟常見的建本不同,全書正文手書上版,書法精美。現存可見余應科編刊的圖書不多,上述《刻仰止子參定正傳地理統一全書》《錢曹兩先生四書千百年眼》二者之外,尚見《禮記疏意參新》《三刻重訂禮記疏意直解大全》,未見小說類著作。

很顯然,余應虯、余應科編刊的圖書主要以中上層文人、受過科舉訓練的士子以及胸懷文學雅興、關注國家政治的文人精英為接受對象,跟余象斗大部分編刊面向底層讀者的定位有很大差別。

這是因為財富累積、功名進階而實現了家族階層躍升。余應虯、余應科等生員身份的刻書者已自覺融入江南為中心的文學、文化主流之中。

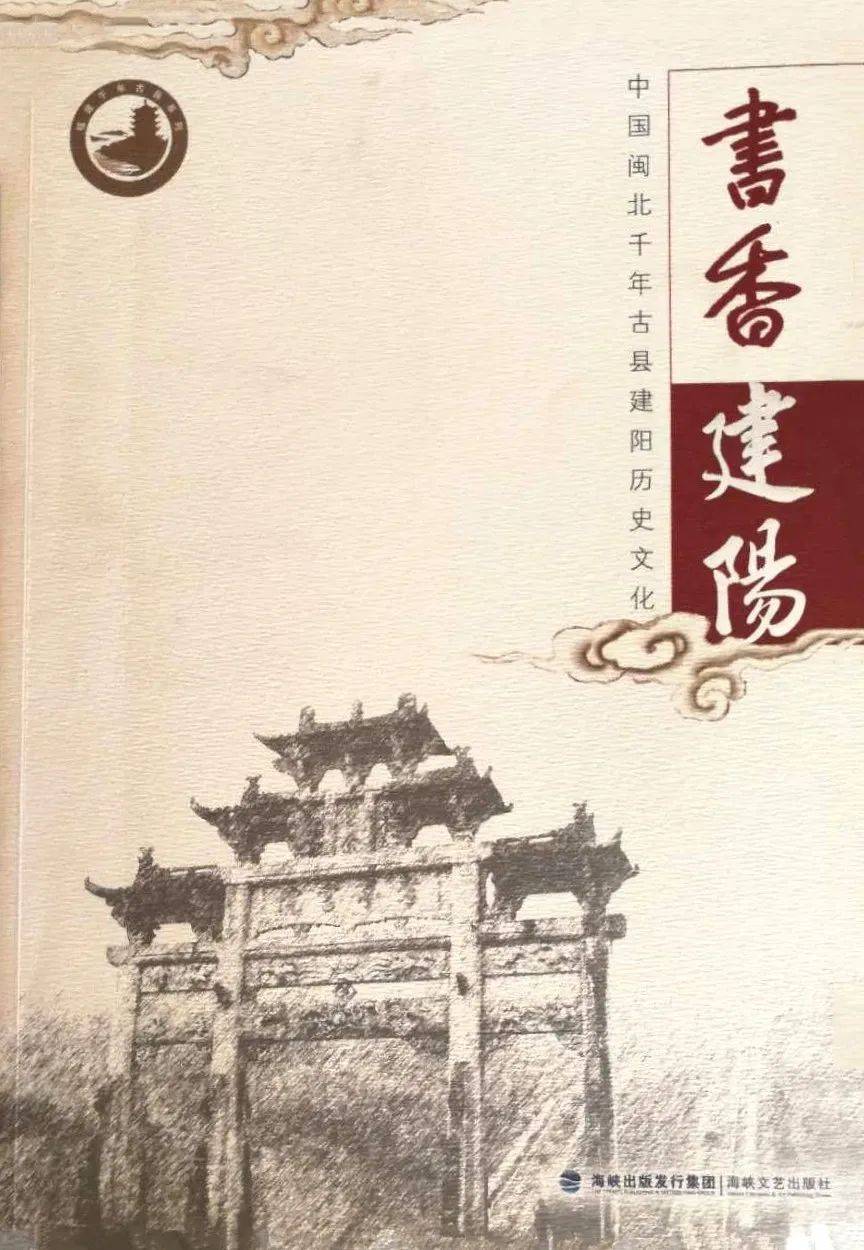

《書香建陽》

《書香建陽》

余氏刻書族人中,未有功名、藉藉無名者沿襲余象斗的編刊經驗和風格,編創力量或有不逮,而文化層次較高的生員刻書者,則無意於面向底層的通俗小說特別是公案小說之編創,這應該是公案小說終結的重要原因之一。

余 論

從萬曆十九年余象斗投身刻書業,或者從萬曆二十六年余象斗編刊《廉明公案》,到崇禎十年(1637)余象斗在《斗首河洛理氣三台通書正宗》留下人生最後的刊刻信息,[23]余象斗後半生的這四十餘年差不多也正是明代公案小說由興至衰的發展全程,所以,余象斗作為晚明建陽書坊刊刻小說的核心人物而兼公案小說編撰的靈魂人物,他的謝世對於公案小說來說似有象徵意義,一個時代就此結束。

當然,公案小說的興衰,並非書坊主或書坊文人單一因素所決定,而是一個涉及社會經濟文化多方面因素的複雜的文學史現象。

余象斗編撰的公案小說作為文體成熟的標誌,最為重要的體現為司法訴訟知識性特徵,這個特徵不僅表現為三詞插入和卷末按語的實用指向,而且還表現為平民題材的現實關懷。《廉明公案敘》明確表達本書編撰主旨,希望有助於官吏清明斷案,以實現「庶民之安」「政平民安」,全文600多字9次提到「民」,要求官吏「勞撫字」、惜「孱弱」、釋「良善」,這樣的民本思想植根於儒家傳統,來自余象斗長期業儒的學養修為。

但學界對此不太關注,關注點一般集中於余象斗的書商身份和商業行為。確實,《廉明公案》抄錄《蕭曹公案》六十四則「三詞」是商業行為,此後《諸司公案》之續編也是因《廉明公案》暢銷而為,謀利而編刊,是不爭的事實。

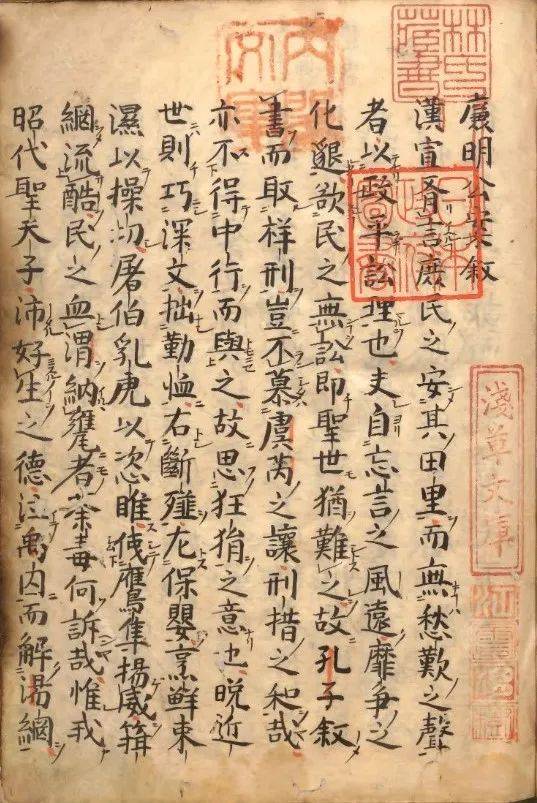

《廉明公案敘》

《廉明公案敘》

對於傳統文人來說,「義利之辨」是個不容含糊的問題。因此如何評價一位謀利商人表現出來的民本思想,跟如何評價這樣司法屬性明顯的小說的文學價值,實為公案小說這一文學現象有待於文學史研究給予進一步評論的一體兩面。

事實上,從宋代至明代,由於社會形態的發展,士商關係已然發生變化。明代後期,因教育普及而產生的數量巨大的不第士子放棄舉業投身商業,當時流行一種說法,謂「士而成功也十之一,賈而成功也十之九」[24]。

社會變化促進了儒學的發展,王陽明儒學以四民為立教對象,在時代潮流的激盪下,正德以後在中國文化領域出現了一個重要的現象,即士商合流。余英時在討論晚明士商關係時,曾引汪道昆《誥贈奉直大夫戶部員外郎程公暨贈宜人閔氏合葬墓志銘》語「良賈何負閎儒」,並且引述大量例證說明商人引儒入商的作為和自信[25]。

讀書人由儒入商雖是不得已,但是,商人往往當仁不讓地把「致君堯舜上」的「儒道」理想轉化為「賈道」(參見《士與中國文化》,第562頁),而承續「道統」的眼光也從仰望君主轉變成了平視眾生。

《士與中國文化》

《士與中國文化》

余象斗的公案小說編刊當然是商業行為,但無疑正產生於這樣士商合流的時代背景,他的公案小說關注平民生存,明確提出以「庶民之安」為司法目標,是王學面向「愚夫愚婦」思想在當時社會的普遍反映;他把司法文書轉化為更通俗的小說形式,分析案情和破案思路,知識教化指向的對象是官吏,體現了明末出身儒業的商人等視官紳的平等與自信。

而從另一面來看,余象斗《廉明公案》當時至少出版過十種版本,在《廉明公案》影響下又產生了十來種公案小說集,則體現了那個士商合流的時代對余象斗式編撰公案小說的需求和認可,主要是對通俗講故事以傳遞司法知識、且關懷庶民之安的認可。

關於公案小說的價值不應該只是純文學技巧的評價,也不應該只是後世文學觀念作為標準的評價。公案小說體現了當時多個階層人群的現實關切和知識需求,有其形成的必然性和存在的合理性。

在公案小說文體發展過程中,余象斗發揮了至關重要的作用,但是,個人能力僅僅是基礎,個人能力得以發揮作用,則需要外在歷史語境的呼應,當然也需要對文學傳統的點醒和對讀者需求的預判。正是文學內外諸因素交互影響而產生的合力,推動了小說史的發展。

在文學史豐富複雜的歷史條件中,個人才能只是一種偶然性因素,但是,這種偶然性只要能與其他眾多偶然性因素相互關聯,就會在關聯之中表達出必然性指向。然而,文學史又是一個充滿創造性揚棄的歷史過程。

在余象斗之後,隨著余氏後人能力或身份地位的變化,他們與外部語境之間的關聯也發生了變化,以建陽書坊為編創中心、甚至主要依賴於余氏書坊的公案小說類型走向終結。

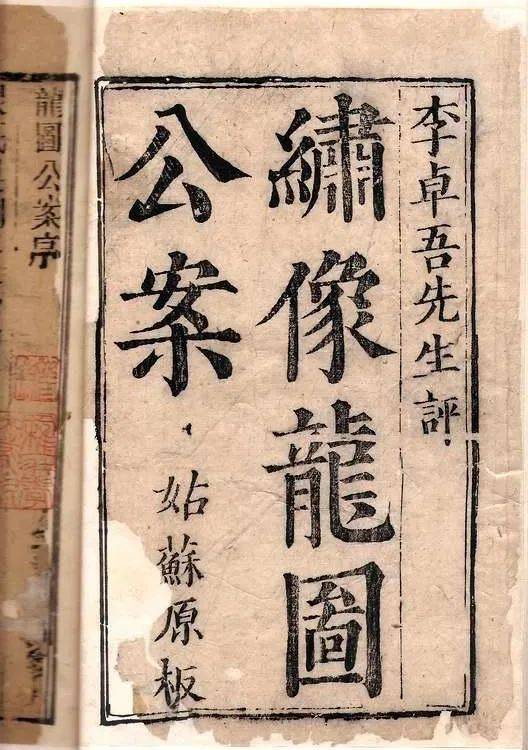

姑蘇刊本《龍圖公案》

姑蘇刊本《龍圖公案》

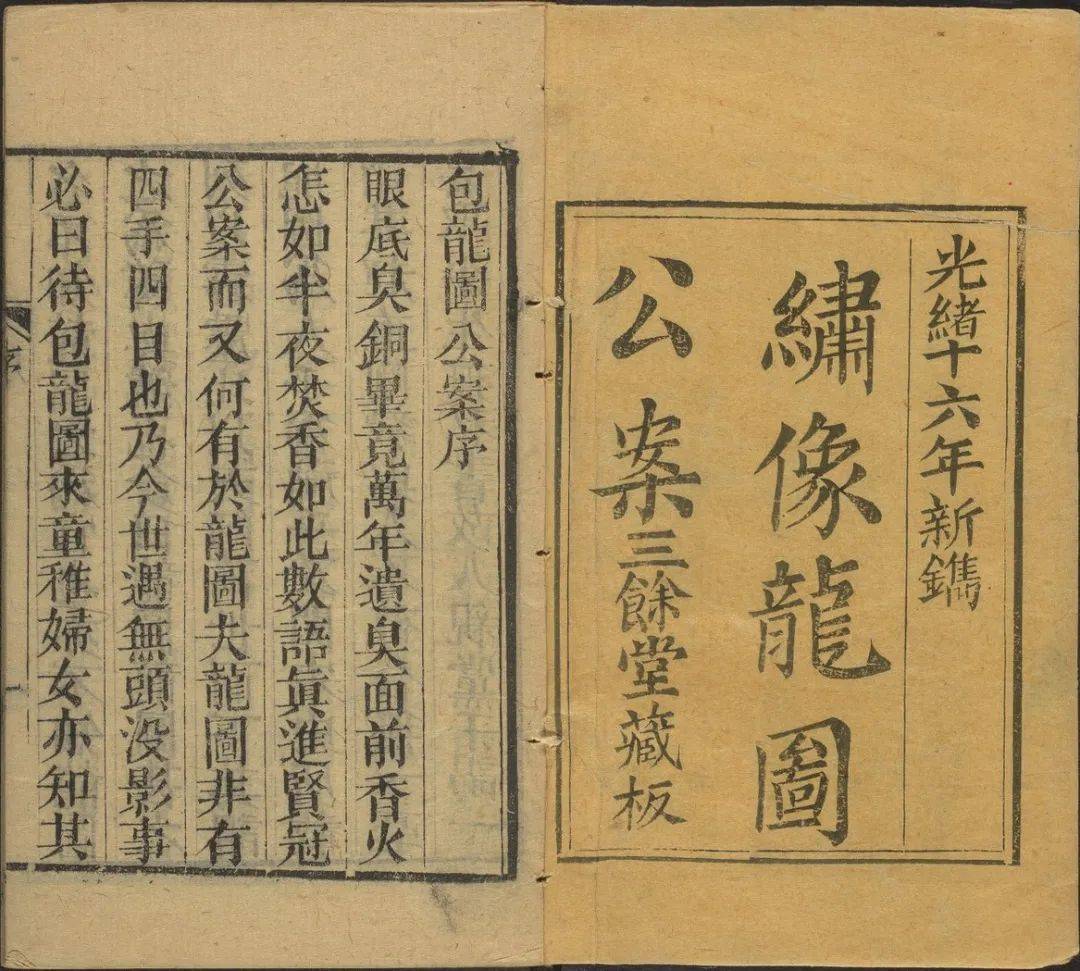

不過,公案小說的終結只是不再生產新的作品,並非不再傳播。而公案小說在後世的傳播情形耐人尋味。從現存刊本來看,公案小說傳播最盛的是《龍圖公案》,現存二三十種版本,其中不少為清刊。此外,只有《海剛峰居官公案》和《廉明公案》有少量翻刻。而《龍圖公案》可謂公案小說抄襲拼湊之「大成」。

《龍圖公案》一百篇中,抄錄《百家公案》多達四十八篇,此外多抄自《廉明公案》《新民公案》《詳刑公案》《律條公案》等,只有十來篇尚未找到來源,全書幾乎拼湊而成。

《龍圖公案》在《百家公案》的基礎上吸收了書判體小說以現實題材為主、重視案情分析而較少神異色彩的特點,也部分保留了插入「三詞」的文本結構方式。

全書三十四篇為插入「三詞」的書判體文本,主要集中在卷首卷末,而在卷中則每隔幾篇插入兩篇書判體故事,有無「三詞」的文本交替出現,表現出刻意安排的痕跡,從中可見書坊編刊營銷的小心思,書判體在接受中還是有其市場的。

三餘堂刊本《龍圖公案》

三餘堂刊本《龍圖公案》

因此,假如換一個角度看,抄襲拼湊的《龍圖公案》或可視作明代公案小說綜合性選編。通常認為公案小說終結的重要原因是抄襲拼湊而無創新,從《龍圖公案》的傳播來看,抄襲拼湊確實是公案小說終結的重要原因,市場不需要那麼多公案小說,《龍圖公案》應該是被視為公案小說代表性著作而流傳的。當然,《龍圖公案》的傳播又有包公作為清官符號的深層原因。

公案小說在明代滅亡之後再無新編,從創作主體的角度來說,應該也跟入清以後建陽書坊之衰落相關,建陽書坊即使出現新的編輯人才也無能為力了。但清代未有公案小說之新編,也因為歷史語境發生了變化,清代的知識觀念和文化管理政策與明代大為不同。

清人對知識的體認和接受知識的方式跟明代差別頗大。明代儒學平民化以知識普及為習尚,清代則推崇知識專業化和學術化。

清人崇尚實學,對於六朝以來層出不窮的類書,《四庫全書總目》對類書的總體評價是:「此體一興,而操觚者易於檢尋,注書者利於剽竊,轉輾裨販,實學頗荒。」甚至多認為是「剽竊腐爛之書」。對於大量的「麻沙書坊刊本」更是評價很低,認為「大抵出自鄉塾陋儒,剿襲陳因,多無足取」[26]。

而明代不勝其數的日用類書更是完全未入四庫館臣之眼。就法律知識來說,原本在明代日用類書中占據極大篇幅,在入清以後的《萬寶全書》中嚴重壓縮,如「矜式門」「體式門」「狀式門」「詞狀門」「律例門」「律法門」等基本消失[27]。當然,這並非純粹知識性的變化,而是跟政府的文化管理政策密切相關。

《萬寶全書》

《萬寶全書》

對於民間訟學,雖然宋代以來歷朝皆有查禁之舉措,但是晚明政府失控,思想文化領域渙散放任,對於圖書市場完全無力管控。

進入清朝以後,朝廷崇尚理學,勵精圖治的君臣重建政府權威,對民間訟學作出明確的法律規定,如乾隆七年(1742)定例:「坊肆所刊訟師秘本,如《驚天雷》《相角》《法家新書》《刑台秦鏡》等,一切構訟之書,盡行查禁銷毀,不許售賣。有仍行撰造刻印者,照淫詞小說例,杖一百,流三千里。將舊書復行印刻及販賣者,杖一百,徒三年。買者,杖一百。藏匿舊板不行銷毀,減印刻一等治罪。藏匿其書,照違制律治罪。其該管失察各官,分別次數,交部議處。」[28]

其中「照淫詞小說例」,則是大清律例明令禁止「小說淫詞」,比如王利器《元明清三代禁毀小說戲曲史料》整理收錄的《欽定吏部處分則例》卷三十「禮文詞」,《欽定大清會典則例》卷二十「吏部文禁」等。

清代初順治九年(1652)、康熙二年(1663)、二十六年(1687)、四十年(1701)、四十八年(1709)、五十三年(1714)多次禁書坊刊刻市賣小說淫詞,雍正乾隆及此後歷朝亦多次發布禁令。

雍正六年(1728)二月,郎坤因援引《三國志》小說之言陳奏而被革職,雍正諭言中有「郎坤從何處看得《三國志》小說」之句,可見當時禁小說之嚴[29]。自然,跟《驚天雷》等訟書內容相類相關的公案小說也很難存在。

《驚天雷》

《驚天雷》

明代晚期的公案小說、通俗類書中的判例判詞、訟師秘本、日用類書中的司法文書,以同質異構的方式建構一個時代的法律知識,以多種途徑滿足讀者的知識需求。清代則以新時代的權威方式解構了民間訟學藉以傳播的這個知識體系。因此,雖然公案小說仍然偶有翻刻,但是,無論從接受需求還是傳播環境,公案小說新編或大規模的編刊卻是不可能的了。

注釋:

[1] 石昌渝《明代公案小說:類型與源流》,《文學遺產》2006年第3期。

[2] 劉世德《古代公案小說叢書》「前言」,劉世德、竺青主編《古代公案小說叢書》,群眾出版社1999年版,第2頁。

[3] 余象斗《廉明公案敘》,余象斗輯《新刊皇明諸司廉明奇判公案》,日本京都大學法學研究科藏明萬曆三十三年(1605)余氏雙峰堂刊本,第2b、3a葉。

[4] 所謂「三詞」,並非狀詞、訴狀、判詞都具備,也並非僅限於這三詞,有的文本中有街坊呈詞,有判案官員向上級的申詞,有上級官員批語等等。學術界相關表述概稱「三詞」。

[5] 由於現存余象斗刻書多署「文台」,如萬曆間余象斗刊本《八仙出處東遊記》,內封題「書林余文台梓」,卷首余象斗《八仙傳引》稱「不佞斗自刊《華光》等傳」,據此,學界多認為余文台即余象斗。又,官桂銓據《書林余氏重修宗譜》所載余象斗胞弟余象箕「諱怡台,字象箕」,認為「文台」為余象斗之名,以字行(參見官桂銓《明小說家余象斗及余氏刻小說戲曲》,《文學遺產》增刊第15輯,中華書局1983年版)。

[6] 參見肖東發《建陽余氏刻書考略(中)》,《文獻》1984年第4期。

[7] 參見程國賦《明代小說作家吳還初生平與籍貫新考》,《文學遺產》2007年第4期。

[8] 鄧志謨《與吳君還初》,《鍥注釋得愚集》卷二,《明清善本小說叢刊初編》第七輯,台灣天一出版社1985年版,上冊,第89頁。

[9] 參見劉楷鋒《張應俞籍貫建陽考》,《武夷學院學報》2016年第2期。

[10] 熊振驥《敘江湖奇聞杜騙新書》,張應俞著、孟昭連整理、魯德才審訂《江湖奇聞杜騙新書》「卷首」,百花文藝出版社1992年版,第4頁。

[11] 學界統計過公案小說集中相同相似的篇目:《新民公案》中,《廉明公案》3篇、《諸司公案》7篇。《海公案》中,《百家公案》18篇、《廉明公案》9篇、《諸司公案》2篇。《詳刑公案》中,《百家公案》5篇、《廉明公案》2篇、《明鏡公案》1篇。《律條公案》中,《詳刑公案》32篇、《廉明公案》2篇、《諸司公案》4篇。《明鏡公案》中,《廉明公案》5篇、《詳刑公案》1篇、《諸司公案》1篇。《詳情公案》中,《詳刑公案》31篇、《諸司公案》10篇、《明鏡公案》6篇。《龍圖公案》抄錄《百家公案》48篇,全書100篇中只有十來篇尚未找到來源(參見苗懷明《中國古代公案小說史論》,南京大學出版社2005年版,第64頁)。

[12] 余象斗《八仙傳引》,吳元泰《八仙出處東遊記》「卷首」,《古本小說集成》第一輯,上海古籍出版社1991年版,第120冊,第1—2頁。

13 以上余氏後輩的姓名字號均據所見文獻整理,有的文獻未標明或名或字,謹按原書照錄。

[14] 參見陳國軍《余象斗生平事跡考補——以〈刻仰止子參定正傳地理統一全書〉為中心》,《明清小說研究》2015年第2期。

[15] 余應虯、余昌祚《世史類編引》:「余小子游先生之門牆有日矣。癸卯冬,獲見先生手編,請壽諸梓以公海內。至丙午春,始得畢業。」(《新刻世史類編》,明萬曆三十四年(1606)書林余彰德刻本,《四庫禁毀書叢刊》史部,北京出版社1997年版,第54冊,第12頁)

[16] 熊人霖《書林薦舉余猶龍墓志銘》,《鶴台先生熊山文選》卷十三,日本內閣文庫藏清初潭陽餘震等校刻本,第4冊,第1b葉。

[17] 余應虯《鐫古今兵家籌略》「卷首序」,美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏南明刻本,第8b、15b葉。

[18] 曹學佺《贈余猶龍序》,《石倉全集》,日本內閣文庫藏本,第27冊,第17b葉。

[19] 參見陳旭東《鄧志謨著述知見錄》,《福建師範大學學報》2012年第4期。

[20] 崇禎十年(1637)刻本《刻仰止子參定正傳地理統一全書》首卷署「西一餘象斗仰止父著述」「書林侄應虯猶龍父、樵川男應科君翰父繡梓」,學界由此確認余應科為余象斗的兒子(參見《余象斗生平事跡考補——以〈刻仰止子參定正傳地理統一全書〉為中心》)。

[21] 《錢曹兩先生四書千百年眼》十九卷首一卷,首卷署:原溫陵李光縉宗謙裁定,近武水錢繼登龍門、槜李曹勛允大新裁,山陰祁彪佳世培刪潤,古吳張溥天如參訂,古樵張能恭禮言較正、余應科謙吉緝稿(參見日本內閣文庫藏日近館崇禎六年[1633]刊本卷首)。從卷前「日近館姓氏」及各卷題署來看,日近館主人應為余應科。

[22] 《四書千百年眼》「凡例」,《錢曹兩先生四書千百年眼》,第1a葉。

[23] 此書卷首《三台通書正宗序》署「萬曆戊戌歲仲冬月潭邑林維松謹書」,又署一行「崇禎丁丑歲仲春月三台余仰止重梓」,書中還有餘象斗三台館校書插圖。此書首卷為《新刻玉函全奇五氣朝元斗首合節三台通書正宗》上中下三卷,接著是《五刻理氣纂要詳辯三台便覽通書正宗》十八卷(參見美國加州大學伯克利分校圖書館藏本)。

[24] 參見余英時《儒家倫理與商人精神》,《余英時文集》,廣西師範大學出版社2004年版,第3卷,第164頁。

[25] 參見余英時《士與中國文化》,上海人民出版社1987年版,第530頁。

[26] 永瑢等撰《四庫全書總目》,中華書局1965年版,下冊,第1141、1162、1151頁。

[27] 參見吳蕙芳《萬寶全書:明清時期的民間生活實錄》,《政治大學史學叢書》,台灣政治大學歷史學系2001年出版發行,第6冊,第483—484頁。

[28] 張榮錚、劉勇強、金懋初點校《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第526頁。

[29] 參見王利器《元明清三代禁毀小說戲曲史料》第一編,上海古籍出版社1981年版,第19—86頁。