在世界風雲變幻的局勢當中,如果說哪個國家始終和中國保持著「鐵哥們」一樣的友誼,那恐怕非巴基斯坦莫屬了。

在中國媒體當中,提到巴基斯坦,甚至有「巴鐵」這樣親切的暱稱,這也從側面證明中巴之間的牢不可破的外交關係。

不過,早在上世紀五十年代時,中巴之間的關係還並沒有這麼「鐵」。

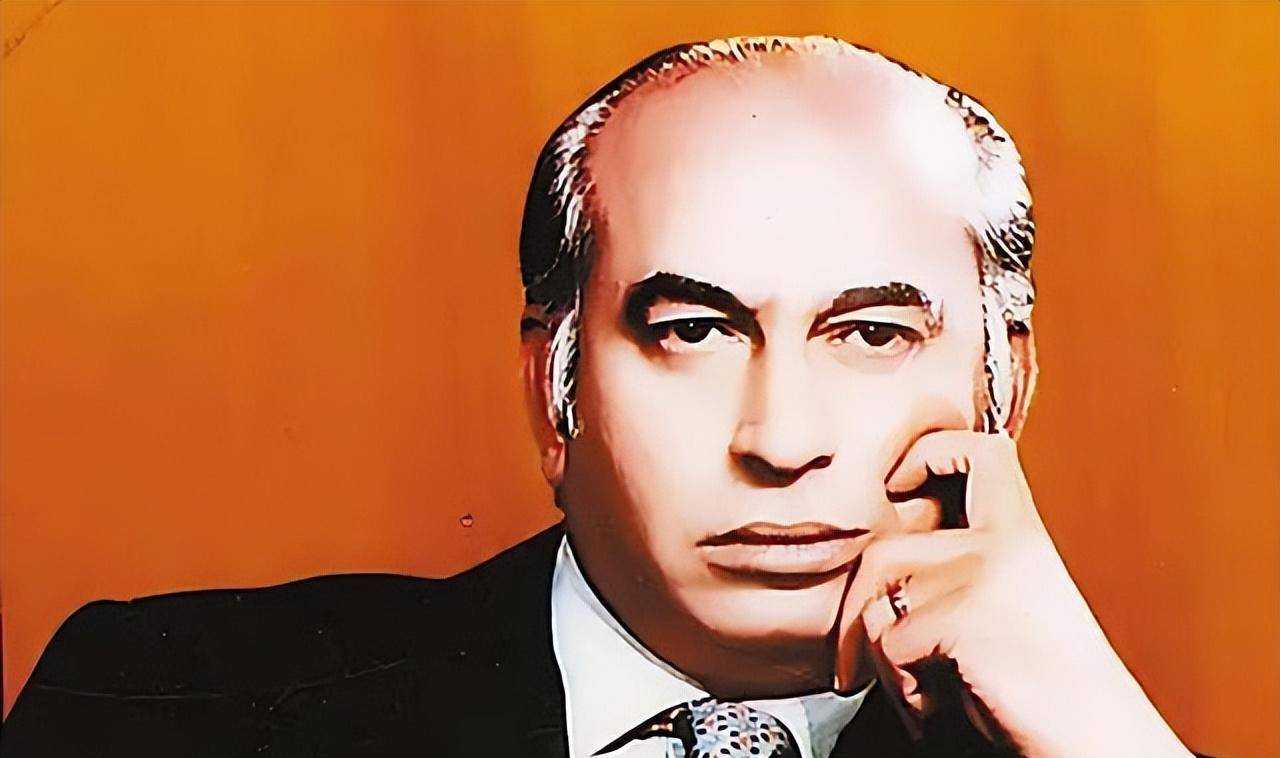

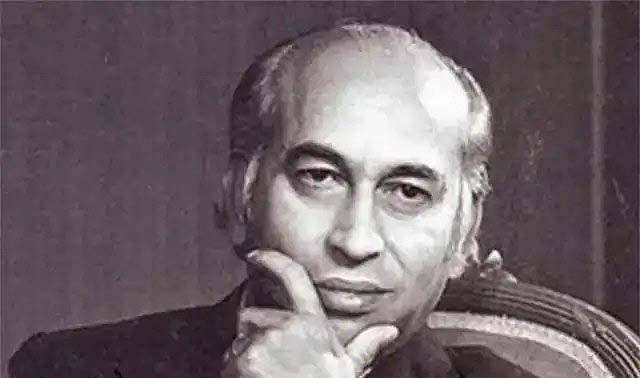

而真正促進中巴之間產生真摯的感情的,則是巴基斯坦一名具有雄才大略的總統:佐勒菲卡爾·阿里·布托。

可惜的是,正應了那句古語,「變法總會帶著鮮血」。

在當時一力推動巴基斯坦改革的阿里·布托,也無可避免地收穫了一個悲慘的下場:

他不僅被處以巴基斯坦當時最重的刑罰絞刑,更是在死後,遺體被懸掛示眾高達30分鐘。

而就在走上絞刑台後,阿里·布托一邊任憑行刑的人將繩索纏在他的脖子上,一邊輕聲留下了他人生中的最後一句遺言:我是無罪之人!

那麼,這位自稱無辜的總統,又經歷過怎樣的人生呢?

一,優渥且刻苦的成長之路

在政治方面,阿里·布托可謂是一個傳奇人物。

而對於普通人來說,自打出生起,阿里·布托的起跑線就比別人高出一截:

父親納瓦茲·汗·布托爵士是巴基斯坦政界的舉足輕重的官員之一,而母親則是印度的一名舞蹈演員。

這樣的貴族家庭出身,也決定了阿里·布托出生後,就提前享受了良好的教育和優渥的生活。

甚至在父親去世後,還依照巴勒斯坦當時的法律,繼承了父親將近三分之一的封地,成為了名副其實的「富二代」;

不過,如此家境不僅沒有讓阿里·布托耽於享樂,更讓他樹立起了宏圖偉略。

尤其是在跟隨著父親見識了更廣袤的世界後,阿里·布托逐漸形成了更加長遠的眼界和思維方式,也更加下定決心,要成為和父親一樣優秀的人才。

就這樣,在求學道路上,阿里·布托始終在同齡人中名列前茅,並且以相當優秀的成績考入了美國伯克利大學進行進修。

其實,如果沒有走上政治道路,阿里·布托或許會是一顆法律界冉冉升起的新星:

在幼時,阿里·布托就曾經在父親的身後,觀察到了巴基斯坦法律條文當中存在的漏洞和問題。

而隨著他日漸長大,對於法學方面的興趣也愈加濃厚。

因此,在美國求學期間,阿里·布托始終潛心學業、嚴於律己,終於在拿到了伯克利大學的本科學位之後,又於1952年順利斬獲了倫敦林肯律師學院的法學碩士專業學位。

並且受邀來到了英國南安普頓大學擔任法學教授,成為了當時學校里唯一的、也是第一位亞洲籍講師。

實際上,阿里·布托有一個深埋於心底的夢想。

那就是能夠有朝一日靠著自己的力量,完善巴基斯坦的法律,造福百姓。

而在畢業後,想要實現夢想的願望也變得越來越強烈。

因此,擔任講師僅僅不到一年,阿里·布托就推拒了學校的再三挽留,收拾行李返回了祖國。

儘管在外面是高薪的法學教授,可是當回到祖國後,阿里·布托卻只能從一名小小的律師開始重新做起。

好在,是金子在哪裡都會發光。

很快,阿里·布托就憑藉著自己半生所學,啃下了好幾個「硬骨頭」:

在當時,政府手裡有好幾個官司,可是由於是需要和政府和三方打交道,這些官司在當時的巴基斯坦律師界中全都是令人頭疼的「懸案」。

耗時耗力不說,一旦處理不好,就很容易因為各方權力的制衡而變成「糊塗官司」。

然而,阿里·布托對各項法條卻信手拈來,在法庭上侃侃而談,最終打贏了這幾個「勝訴可能性為零」的官司。

如此優秀的表現不僅讓他在律師行業名噪一時,更是因此結識了好幾個政府工作的高級官員,成為了當時政治圈層中的「座上賓」。

此刻的阿里·布托還沉浸在年輕氣盛的驕傲當中。

尤其是在更多地接觸到政治以後,阿里·布托也開始不滿足於僅僅改變法律上的弊端。

他發現了一條新的、更加能夠造福百姓的道路,那就是從政。

就這樣,阿里·布托逐漸從法律的道路上偏離,拐到了政治這條風雲詭譎的「快車道」上……

二,「初試牛刀」的政治生涯

實際上,早在青年時期,阿里·布托就曾經在父親的影響下,在政治方面「小試牛刀」:

在當時,年輕的阿里·布托加入了當地的穆斯林聯盟,並且還參與了當時為了同印度分離而舉行的遊行示威活動;

而在大學裡,阿里·布托也攻讀的是政治學學士學位,只不過由於對於法律更感興趣,因此才在碩士時期「轉求它路」。

當然,在兜兜轉轉後,阿里·布托還是走回了政治的「老路」。

為了給夢想鋪平道路,在巴基斯坦為期不長的律師工作期間,阿里·布托藉助各種官司,不斷拓寬自己在政府當中的「人脈」;

而由於他醉心公益,性格也平易近人。

因此,阿里·布托在普通民眾和學生當中也聲名頗佳,更是影響並拉攏了不少群體。

而真正改變阿里·布托的,則是一場給政治犯定罪的官司:

由於這位政治犯格外狡猾,官方搜集到的證據數量很少,一度讓律師感到「頭疼」;可是,當官司到了阿里·布托手中後,他僅僅憑藉著這麼一點證據,就順利地推斷並給政治犯定了罪。

邏輯圓滿到沒有任何漏洞,讓對方律師心服口服。

如此優秀的表現,引起了當時另外兩位政府官員的注意:

一位是當時的巴基斯坦總統伊斯坎德爾·米爾扎,另一位則是副總統阿尤布·汗。

對於阿里·布托來說,這兩位都仿佛是識馬的「伯樂」:

1957年,在伊斯坎德爾·米爾扎的提拔下,阿里·布托從一名律師「搖身一變」,成為了參與當年聯合國大會的巴基斯坦代表團成員之一;

翌年,布托又被直接任命為代表團團長,率團參加聯合國當年的海洋法會議。

這些都讓布托在國內外積累起了不低的聲望。

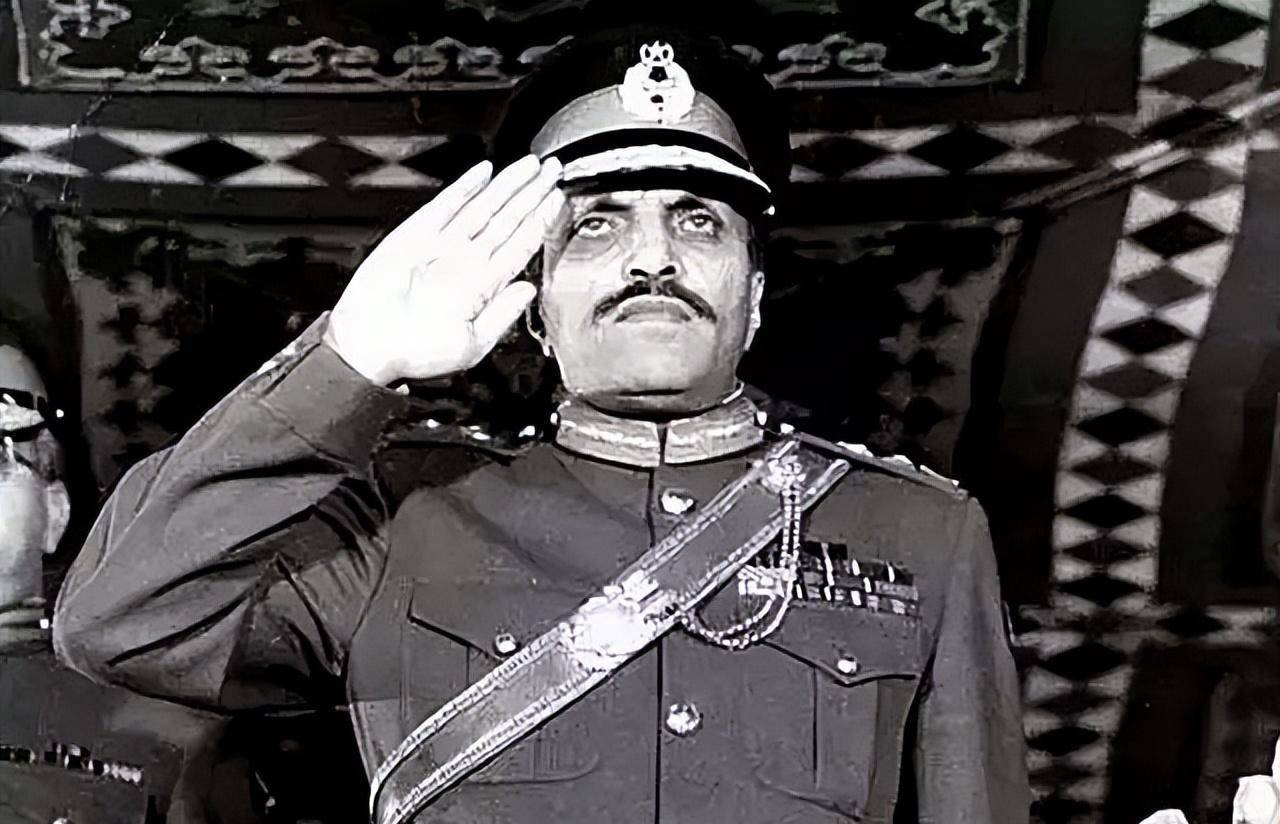

1958年,阿尤布·汗在巴基斯坦發動軍事政變,成功登上了巴基斯坦的權力頂端。

在登頂後,阿尤布·汗更加依仗阿里·布托,不僅將其吸納進新組建的內閣當中,更是先後委派其擔任了商業、新聞、外交等等數個重要職務,期望這位英才可以大展拳腳。

而在一開始,阿里·布托也不負眾望地作出了不少政績:

在政治方面,阿里·布托非常支持阿尤布·汗所制定的一系列土地改革、制定憲法、改革總統制政體等一系列主張。

並且同意阿尤布·汗和美國簽訂的一系列協議,認為其保護並利於巴基斯坦的資本流通措施;

在外交方面,阿里·布托也通過友好談判渠道,和中國解決了中巴邊界問題。

並且於1963年簽訂了相關協定,有力地改善了中巴之間的友好關係,推動了中巴友誼的萌芽和發展。

不過,隨著阿尤布·汗野心的膨脹,這位看似英明的總統也露出了獨裁和高壓的另一面:

由於始終對於民眾進行軍事化的高壓管制,巴基斯坦的經濟開始停滯不前,社會發展也隨之開始走下坡路。

這些都讓阿里·布托感到有些不適。

而真正分裂兩人的,則是在印度問題上的巨大分歧:

在1966年印巴衝突發生後不久,為了儘快平息事態,阿尤布·汗接受了當時蘇聯方的「調停」,不分青紅皂白地簽署了「塔什干宣言」

——可是,在阿里·布托看來,這一宣言十分「喪權辱國」。

兩人因此產生了巨大的罅隙,幾番爭執不下後,阿里·布托借病辭職,遠遁國外,重操舊業以維生。

三,權力頂峰的改革與貢獻

不過,儘管人走了,但是阿里·布托的心還在巴基斯坦。

在離開祖國一年以後,阿里·布托仍然放不下自己的夢想,忍不住又重新回到了巴基斯坦:

這一次,在過去諸多威望的影響下,阿里·布托很快收穫了諸多支持。

並且成立了巴基斯坦人民黨,宣布主張的是「社會主義」而非「共產主義」,開始正式和阿尤布·汗打起了擂台。

實際上,由於印巴衝突帶來的戰亂和日常的高壓監管,人民早已經對阿尤布·汗意見頻頻。

因此,儘管在這之後,阿尤布·汗於1968年底派人逮捕了阿里·布托,但是礙於人民反抗情緒的高漲,阿尤布·汗又不得不將其釋放出獄,並且勉為其難地同意開放新一任的總統大選。

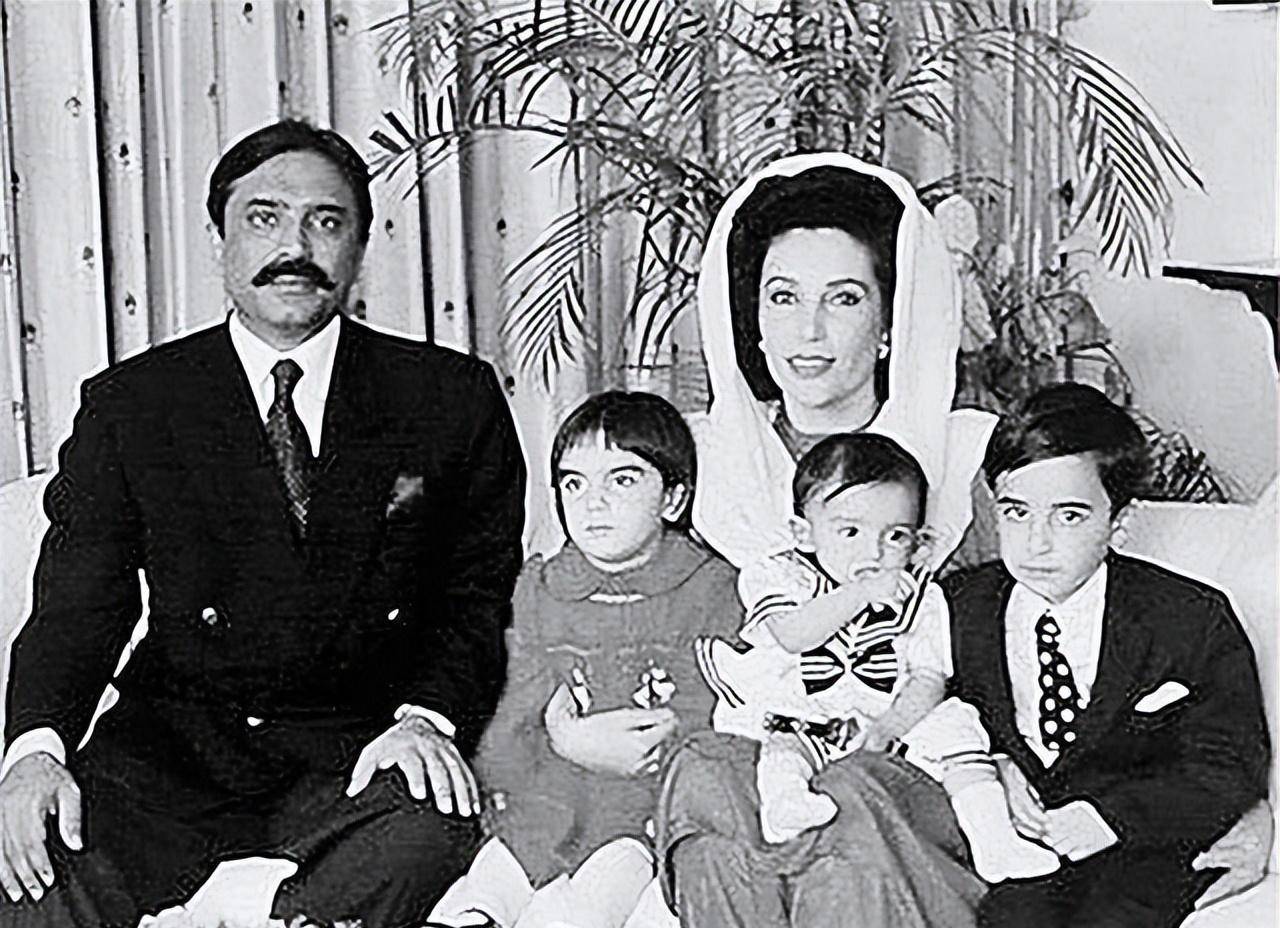

顯而易見的是,在這一次的總統選舉當中,阿里·布托憑藉著極高的人氣,最終順利接受了巴基斯坦的政權,當選為巴基斯坦的新一任總統

——而這,是年輕時的阿里·布托從來沒有設想過的一條頂峰道路。

登上大位後,阿里·布托終於可以真正實現他的夢想。

由於多年對法律的鑽研,阿里·布托深知法律的重要性。

因此,在擔任總統後不久,阿里·布托就推動巴基斯坦在1973年實行了新的憲法。

其中不僅大大抬高了法律的地位,壓縮了軍隊和宗教貴族的權力,並且進行新的內閣總理選舉,組建人民黨政府,由政府掌握實權;

另外,阿里·布托也調整了許多有關人民的政策。

他將銀行、礦產、電力、交通、保險等等數十個行業的公司收歸國有,極大地限制了資產階級的發展,讓更多的資源和資金在人民當中流動;

甚至在當政期間,阿里·布托還實行了兩次土地改革,將大地主手中的土地「釋放」給人民,以推動並刺激農業的生產。

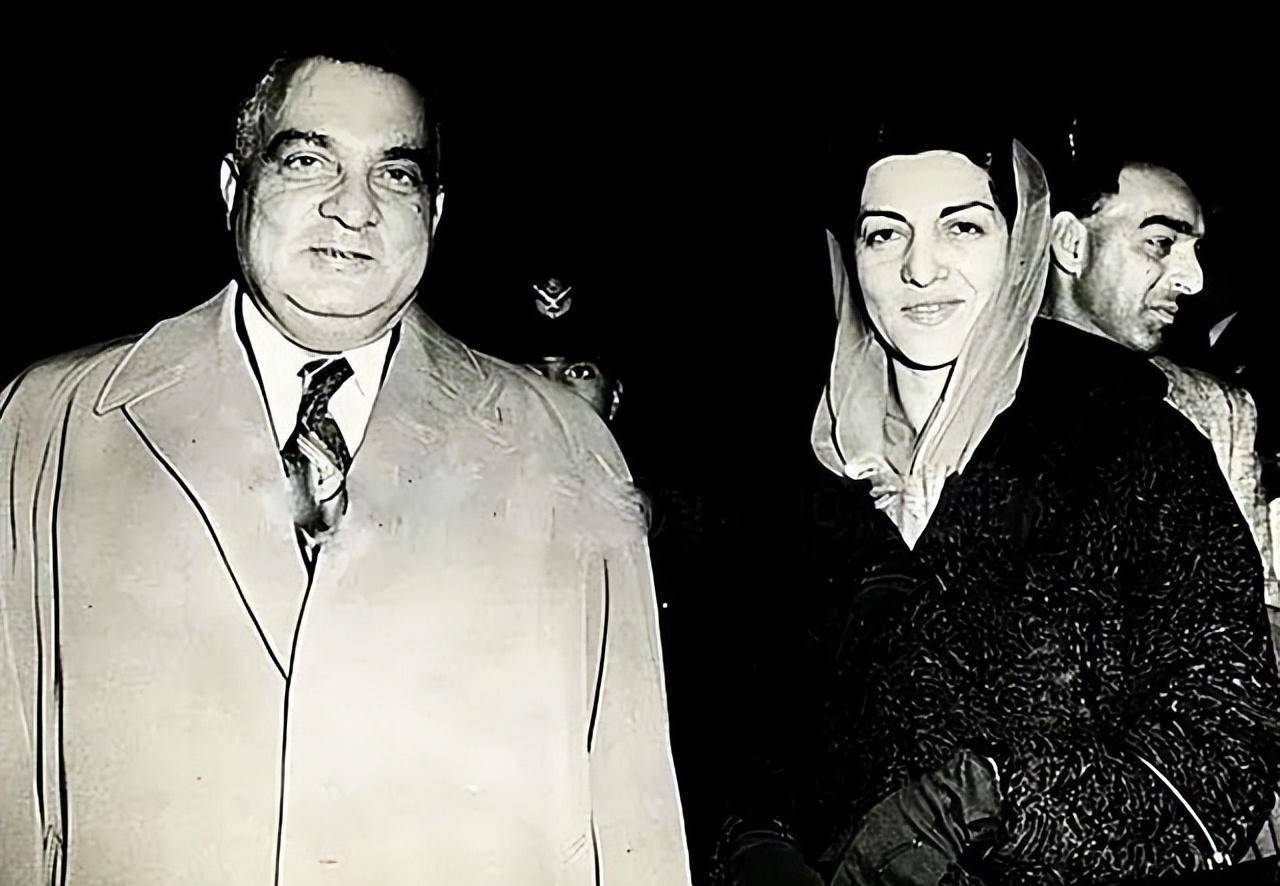

至於在印巴問題上,阿里·布托還發揮出了曾經擔任律師時的良好口才,在談判桌上寸土不讓。

最終,儘管巴基斯坦處於戰敗地位,但是阿里·布托還是說服了印度方退出大部分占領的領土,並且歸還巴基斯坦戰俘。

這一切都讓阿里·布托在巴基斯坦民眾當中的地位「水漲船高」。

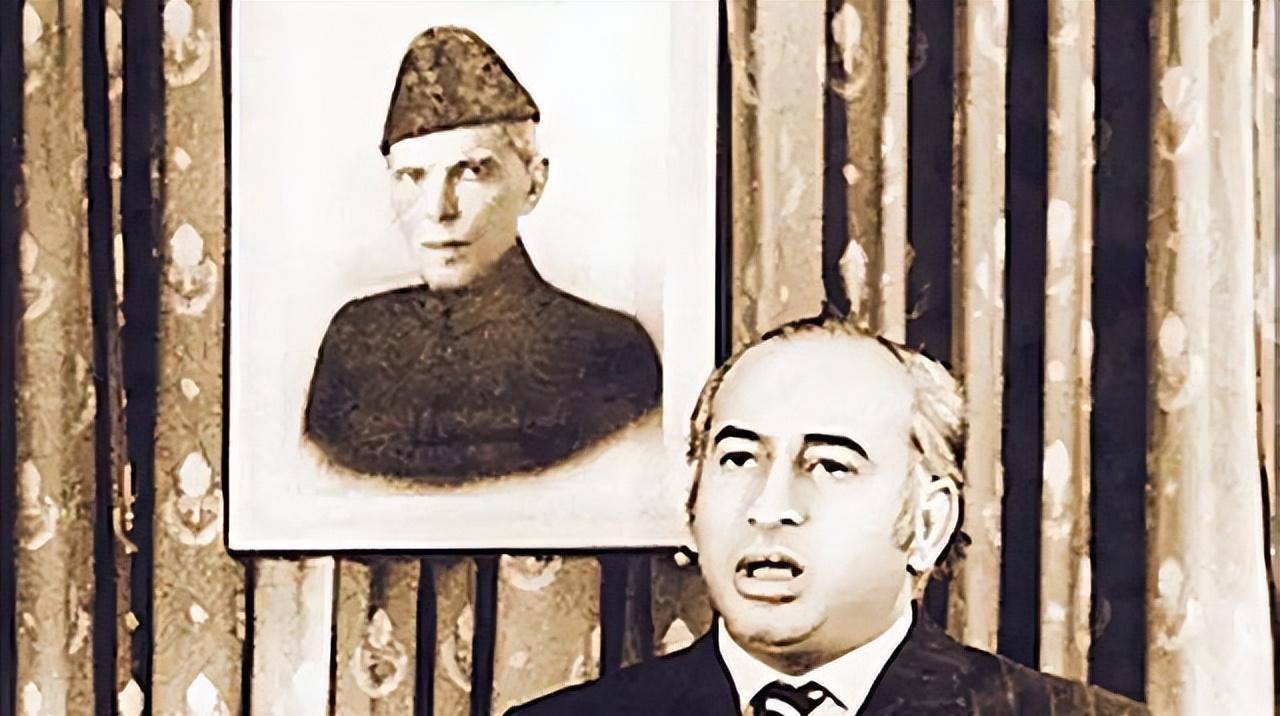

同樣,阿里·布托還在中巴關係上做出了巨大的貢獻。

在之前通過友好談判解決了中巴邊界問題的基礎之上,1972年,布托再次聯絡並和中國政府商定,雙方繼續合作並修築了著名的喀喇崑崙公路;

1976年,阿里·布托最後一次訪華,而他也成為了毛主席接見的最後一位外國政治家。

不過,儘管拿到了民眾的支持,也在外交上取得了斐然成績,但是阿里·布托在國內的多項政策也同時觸碰到了貴族官僚們的利益。

這使他們對阿里·布托「深惡痛絕」。

尤其是當時,儘管阿里·布託大力推動了企業國有化,但是由於初期收益不高,導致巴基斯坦經濟停滯。

這些都成為了阿里·布托反對派拿來攻擊他的理由之一。

而面對如此亂局,阿里·布托犯下了一個巨大的錯誤:他提拔了一名自以為是「自己人」的軍長奇亞·哈克。

實際上,在一開始成立人民黨的時候,這位奇亞·哈克是軍方高層當中第一個站出來支持阿里·布托的人。

因此,在當時,阿里·布托自信地認為,奇亞·哈克是忠於他的。

也是這個想法,讓阿里·布托將整個軍隊大權全數交到了奇亞·哈克的手中——

可是,也正是這個致命的「識人錯誤」,最終讓阿里·布托走上了斷頭台……

四,無辜的死亡

1977年7月5日凌晨,巴基斯坦首都的總理官邸當中,一名警衛員匆匆走進阿里·布托的臥室,粗暴地叫醒了正在熟睡的他:

「布托先生,軍隊發生政變了!您得想辦法避險,或者先逃跑再說!」

然而,出乎警衛意料的是,面對這個突如其來的消息,阿里·布托並沒有表現出慌張和驚恐,而是平靜地低下頭,說道:

「既然他們叛變了我,想要殺了我,那就讓他們來吧!」

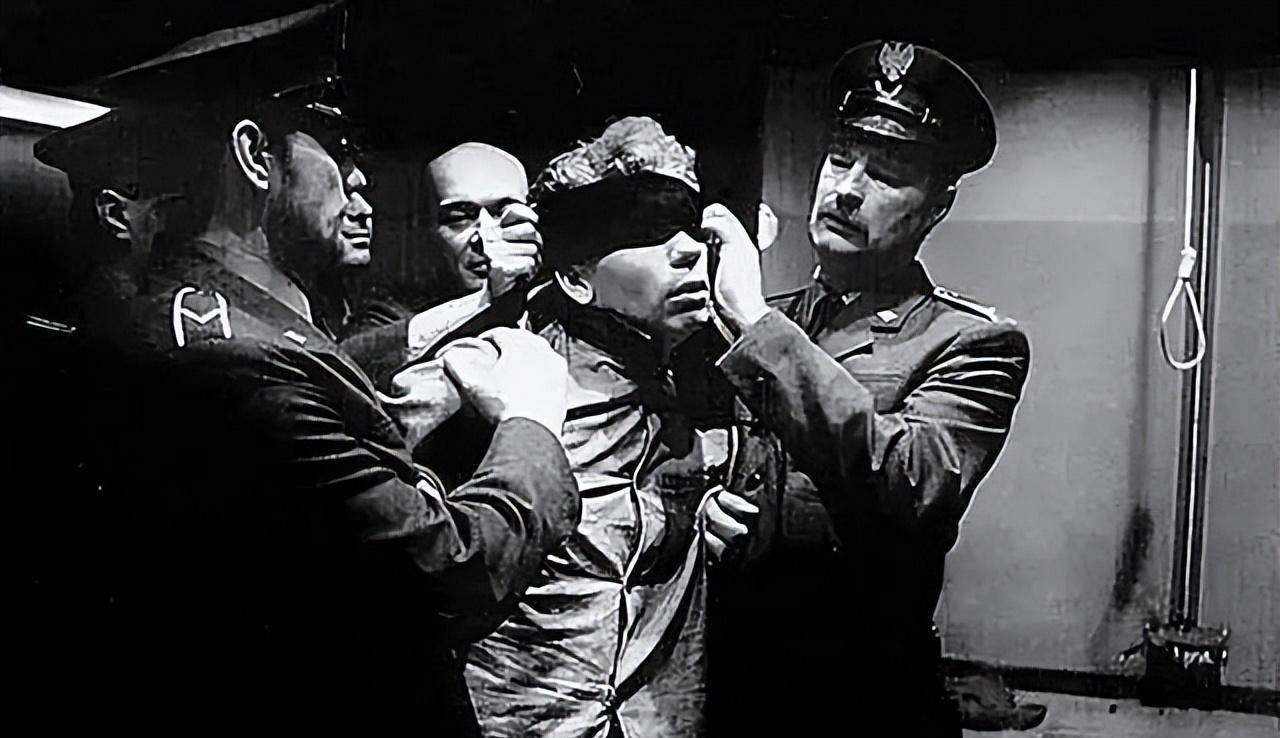

沒過多久,叛亂的軍隊就在奇亞·哈克的帶領下衝進了阿里·布托的官邸,逮捕了這位當時的巴基斯坦總統。

當時,為了給自己的叛亂找一個名正言順的理由,奇亞·哈克甚至給阿里·布托按上了一個暗殺政敵的罪行。

而在阿里·布托對自己的行為進行有理有據的辯駁後,奇亞·哈克惱羞成怒,便再次給阿里·布托添加了一條「危害軍管政權」的罪名,將其關押在了監獄當中。

可是,令奇亞·哈克沒想到的是,對阿里·布托的逮捕不僅在國內引發民眾的示威遊行,更是在國際上引發了層層關注。

不僅中國向巴基斯坦「喊話」要求公正對待阿里·布托,連英美法等國家都下場提議要求讓布托先「流亡國外」。

甚至當時和巴基斯坦關係緊張的印度總理甘地都發表聲明,宣布支持布托的統治。

如此高的威望,反而讓奇亞·哈克認為釋放布托對自己會造成更加糟糕的影響,從而下定了殺掉布托的決心。

因此,在草草審判後,1979年2月,奇亞·哈克收買了巴基斯坦最高法院中的法官們,讓他們最終以4票同意、3票反對的微弱「優勢」,宣布對阿里·布托實施絞刑。

4月4日的清晨,在拉瓦爾品第監獄門口,阿里·布托步履緩慢,昂頭走上了高大的絞刑架。

在行刑者將繩索套上阿里·布托的脖頸上後,這位曾經的總統喃喃自語道:「真主!救救我吧,我是個無罪之人!」

然而,奇蹟並沒有出現。

在繩索收緊後,阿里·布托很快被勒住了氣管,就這樣離開了自己曾經深愛過的祖國和人民。

而一方面為了確保阿里·布托的死亡,另一方面也是宣布自己的勝利。

奇亞·哈克這個曾經深受阿里·布托信任的男人,竟然殘忍地將阿里·布托的遺體在絞刑架上懸掛了足足三十分鐘,才同意布托的親屬將其遺體解下埋葬。

不過,或許是冥冥當中自有天意,在背叛並最終絞死布托僅僅8年之後,1988年8月,奇亞·哈克乘坐飛機返回伊斯蘭瑪巴德時,專機忽然發生爆炸,奇亞·哈克就此身亡,終年64歲。

或許,這也證明了那句中國俗話,那就是「天道好輪迴」,只專注於眼前利益的、背叛人民的人,必不會得到什麼好下場……