揭秘:核聚變與核裂變是兩個相反的過程,為什麼都會釋放出能量?

在過去的很長一段時間裡,人類使用的都是一些比較「初級」的能量,例如化學能、風能、水能等等,直到進了20世紀之後,人類才逐漸解鎖了一種更「高級」的能量——核能。

核能是一種蘊含在原子核里的能量,這些能量可以通過核聚變、核裂變、核衰變等核反應過程釋放出來,由於核衰變釋放的能量相對很少,因此人類能夠大量獲取核能的途徑,其實是核聚變和核裂變。

簡單來講,核聚變就是兩個或多個較輕的原子核聚合成較重的原子核,核裂變則是較重的原子核分裂成兩個或多個較輕的原子核,可以看到,核聚變與核裂變是兩個相反的過程,那麼,這兩個過程為什麼都會釋放出能量呢?下面我們就來揭秘一下。

我們知道,原子核是由質子和中子構成,為了方便描述,我們通常將這些構成原子核的粒子統稱為核子。

已知的所有元素,除了氫原子核以外,其他元素的原子核都是由多個核子構成,這些核子通過彼此間的相互作用結合在一起,如果我們想要將它們分開,就需要一定的能量來克服它們之間的相互作用,這個能量就被稱為原子核的「結合能」。

由於一個原子核中的核子數量越多,其「結合能」就越大,因此我們並不能直接用「結合能」來評估一個原子核中核子結合的緊密程度,那應該用什麼呢?答案就是:「比結合能」。

所謂「比結合能」,就是指一個原子核的「結合能」與構成這個原子核的核子數量的比值,它表示的是原子核內所有核子的「結合能」的平均值,所以「比結合能」越大,原子核內核子結合的緊密程度就越高,原子核也就越穩定。

正如前文所言,一個原子核的「結合能」,是指將這個原子核內的核子分開所需要的能量,那麼反過來講,當多個孤立的核子結合成一個原子核的時候,當然就會釋放出能量,而這個能量,其實就與這個原子核的「結合能」相等。

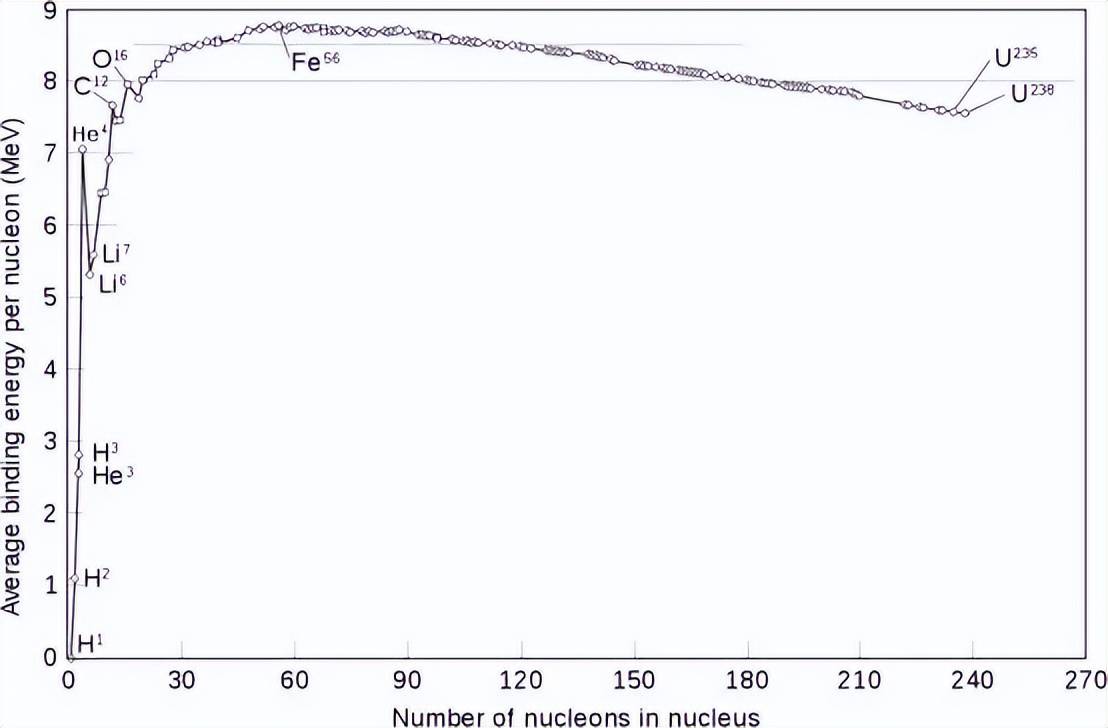

所以我們就可以得到這樣一個結論:在原子核通過某種核反應生成了另外的原子核的過程中,如果新生成的原子核的「比結合能」增大了,那麼此過程就會釋放出能量。有了這個結論,我們就可以來看一張圖(如下圖所示)。

這張圖的橫坐標代表原子核內的核子數,縱坐標代表「比結合能」,可以看到,鐵元素(Fe)的「比結合能」是最大的,為什麼會這樣呢?這主要與原子核內的兩種力量的「較量」有關。

在已知的元素中,除了氫元素之外,其它元素的原子核都存在兩個及兩個以上的質子,在這些原子核內存在著兩種力量,一種是強相互作用力,它的作用是將核子結合在一起,另一種則是質子與質子之間的電磁力,它會造成質子之間彼此排斥。

儘管強相互作用力的強度是電磁力的大約137倍,但它卻有一個「弱點」,那就是它的作用距離太短,大約在10的負15次方至10的負10次方米之間,而電磁力卻是長程力,這就意味著,原子核內質子之間的排斥力是可以疊加的。

由於原子序數的數值其實就是原子核內的質子數,因此隨著原子序數的增加,原子核內質子之間的排斥力就會越來越大,進而不斷地「削弱」強相互作用力所起的作用,當達到一個臨界點時,原子序數的增加,就會使原子核中核子結合的緊密程度降低,其「比結合能」就會變小,而這個臨界點就是鐵元素,在這種情況下,鐵元素就成了「比結合能」最大的元素。

所以從理論上來講,原子序數比鐵小的元素髮生核聚變(原子序數增大)、或者原子序數比鐵大的元素髮生核裂變(原子序數減小),其新生成的原子核都有可能出現「比結合能」增大的情況,而這樣的情況一旦出現,就會釋放出能量。

由此可見,核聚變與核裂變其實都能釋放能量,只不過它們釋放出能量是有條件的,簡單來講就是,只有原子序數比鐵小的元素髮生核聚變,或者原子序數比鐵大的元素髮生核裂變時,才有可能會釋放出能量。

看到這裡可能有人會問了,不是說核聚變與核裂變釋放的能量是因為質量虧損嗎?怎麼又變成了「比結合能」了呢?其實這不難解釋。

根據大名鼎鼎的質能方程(E = mc^2),質量和能量其實是等價的,所以一個原子核的「比結合能」越大,其內部的核子平均質量也就越低,在原子核通過某種核反應生成了另外的原子核的過程中,如果新生成的原子核的「比結合能」增大了,其平均核子質量當然也就會降低,於是就出現了質量虧損。