小屏旗艦終於爆發,但我卻猶豫了

從小米12走小屏路線開始,幾代產品都獲得很漂亮的銷量成績,小米14去年的銷量就超百萬台,讓小米數字系列的標準版基本成為「小屏旗艦」的代名詞。

或許是其他廠商看到了其中的市場潛力,從今年年底開始到明年,市面上會出現很多小屏旗艦。當小屏旗艦成為市場趨勢之一,它對我們是利大於弊,還是弊大於利?如果之前沒有嘗試過小屏手機,推不推薦入手呢?

在新趨勢之下,我認為這些都是值得關注的問題。

買小屏手機,真正買的是什麼?

首先買的是手感。手感是個很主觀的概念,好不好要上手才知道,但構成因素是客觀的,比如材質、線條,尺寸。

目前智慧型手機尺寸普遍在6.7英寸左右,對於部分消費者而言,這個尺寸依舊有些偏大,單手操作就不要想了。如果手機恰好是阻尼低的磨砂玻璃後蓋,用的時候還有可能從手裡滑出去,加上現在流行的大尺寸螢幕+直角中框組合,想想就覺得窒息。

相比之下,小米14的6.36英寸螢幕就友好多了,友好到一根拇指就能覆蓋大部分螢幕區域,這一點在今天真的很難得。最重要的是,它還是目前極少數的小屏旗艦。

這也是小米14成功的原因之一——沒有競品,市面上很難找到螢幕尺寸與其對位的產品,目前所謂能跟它對標的手機,更多是因為價位接近,配置接近,而不是最直觀的產品形態。

所以,如果現在想買「小屏旗艦」,小米14就是目前最好,甚至是唯一的選擇。

第二個買的就是配置。當大家提出一個需求,往往伴隨著一些「理所應當」所以不會明說的隱藏需求,這點在小屏旗艦上也是一樣的。

比如我期待廠商做一款小屏旗艦,隱藏需求是要輕薄,配置不能閹割,續航不能太差,最好還能有突出亮點,而小米14完美契合了這些要求,有6.36英寸1.5K屏,有第三代驍龍8,有徠卡影像,有大電池,有IP68……旗艦該有的都有,所以它成功了。

這也是iPhone mini產品線淡出歷史舞台,同為小屏的三星S24(6.2英寸),在國內的競爭力和影響力不如小米14的原因之一,只有小屏是完全不夠的。

但要注意,小屏旗艦配置的全面也是相對而言的,更多是取捨的藝術。

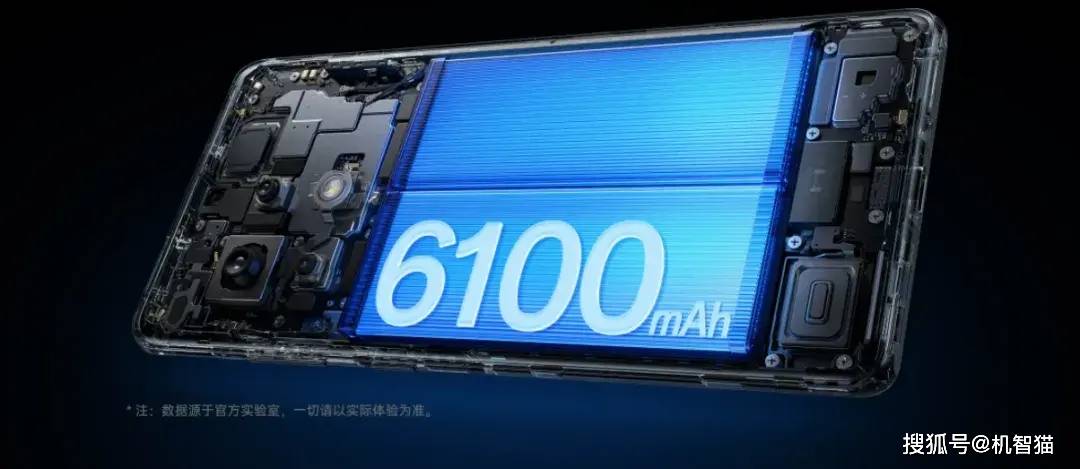

小屏旗艦的散熱、電池容量,影像配置可能會不如同價位正常尺寸的手機,比如接下來流行的6000mAh級別的大電池,小屏旗艦就不一定能趕上。亦或是在小屏前提下,優先保證一兩個維度的優勢,在其他方面進行妥協。要麼就適當加大尺寸,保證全面性,但加大後還算是小屏旗艦嗎?

這些問題都會成為激烈的爭論點,出現在年底以及明年的新機中。如果你習慣正常尺寸手機,特別是旗艦機帶來的全能性,那么小屏旗艦的不適感可能從一刻就已經開始了。買小屏旗艦,看的不僅是尺寸,以及它帶來的手感,配置取捨,都是需要關注的點。

小屏熱潮來襲,有人歡喜有人憂

當然,小米14的成功並非不可複製。今年除了小米,OPPO、vivo等會跟進「小屏旗艦」。

這對小屏旗艦的受眾而言,最直接的結果就是選擇空間大了,特別是那些喜歡影像又想兼顧小屏的消費群體。但對於對小屏不感冒,甚至喜歡較大尺寸螢幕的消費者,就未必是件好事了。

首先是最重要的購機成本問題。如果廠商是將標準版規劃成小屏,這意味著如果想買常規尺寸的手機,意味著不得不加錢上大螢幕的Pro版本。

舉個例子,我很喜歡小米14,但我用不來小屏,那我可能不得不補幾百塊的差價上Pro,要麼就考慮其他品牌與小米14同價位的手機。

可以的話,希望廠商在保持原有產品序列的前提下,額外規劃一個小屏版本,就像蘋果當年單獨設置一條mini產品線一樣,多條路,多個選擇。

其次螢幕尺寸小,意味很多體驗會受到限制。例如除了玩遊戲、看視頻視野受限,如果是在影像旗艦上,會帶來另外一些問題,取景小了。

不是說取景範圍小,而是說你看到的畫面小了,相當於把原來的畫面適當等比例縮小,這無論是看照片,還是看剛拍好的視頻都會非常難受,對於專精於影像的手機,最好還是有一個大一點的螢幕。

左:小米14 右:小米14 Pro

另外,新一代的小屏旗艦幸好在秋冬季發布,要是在夏天,本來戶外就很難看清螢幕,再加上小螢幕,這個過程只會更痛苦。

其次是散熱。小屏旗艦真正需要擔心散熱的場景,我覺得倒不是遊戲,而是拍照。

相機的功耗非常大,甚至遠超遊戲功耗。目前30分鐘《原神》功耗普遍在6到7W左右,而拍照功耗大多可以達到10W甚至更高,比如17W,這還是按一次快門產生的功耗,長時間拍照的功耗可見一斑。

手機拍照往往還伴隨著算法的調用,照片的合成,導致手機發熱量快速上升,如果散熱沒做好,很容易導致熱量聚集,進而影響性能。一些大尺寸影像旗艦的散熱面對這個問題都顯得有點吃力,何況小屏。

年底這一波小屏旗艦,拍照基本是共同的發力點,因此拍照造成的熱量問題是很值得關注的,畢竟不是只有在冬天才會拍照。

至於遊戲造成的壓力反而沒有那麼大,在我們之前的戶外散熱測試中,小米14平均幀數58.6幀,功耗6W左右,幀數較為平穩。高性能,低功耗同樣也是新一代處理器的發展方向,我認為小屏旗艦的遊戲體驗,以及日常使用體驗不用太擔心。

小屏旗艦熱潮來臨,對一些消費者肯定是一件好事,但對另一部分消費者,可能會面臨潛在的用機成本上升,嘗試小屏的陣痛以及最後發現用不來小屏,忍一忍用下去帶來的負面情緒價值。除非真的無法忍受大屏,我一般不會輕易推薦別人換小屏旗艦。

小屏旗艦,智慧型手機的安全出口

既然小屏旗艦存在這些問題,為什麼網上的呼聲還那麼高?

因為它在消費者的選擇越來越單一的當下,為消費者提供了一個規避問題的安全出口。

現在以及明年智慧型手機的標準答案是什麼?是有相當尺寸的螢幕,等深四曲面,輕薄機身,再根據定位不同進行影像或性能方面的強化,去滿足傳統的購機需求。

小屏旗艦的存在可以讓相當一部分消費者逃離所謂的標準答案,買到一部體驗截然不同的手機,發出「哇,原來手機還能這樣做」的感嘆。這不是貶低,畢竟要成為「安全出口」是需要一定產品力支撐的。

如果之前沒有用過小屏旗艦,建議去線下多次體驗上手和對比,關注握持手感,橫屏的遊戲、視頻、拍照和錄視頻體驗等維度 ,自己適不適合是能感受出來的,

對於廠商亦是如此,小屏旗艦的重新興起,可以緩解產品同質化現象,探索更多的產品形態。如果能延續成功案例,很有可能會成為新的增長點之一。

小屏旗艦的興起利大於弊,但也要注意到,小屏旗艦也是雙刃劍,它未必適合所有的消費者,所有的品牌和產品線,沒有必要苛求所有的廠商都出小屏旗艦,而且大尺寸也未必做不出好手感。智慧型手機市場很大,容得下各種形態的手機產品,正如幾十年前,市場容得下直板機,翻蓋機,滑蓋機一樣。