「上墳帶四樣,子孫財運旺」,4樣是指什麼?寒衣節上墳別忘了帶

寒衣節,亦稱「十月朝」、「祭祖節」、「冥陰節」、「秋祭」或「十月一」,是中國傳統的重要祭祀節日之一,其深厚的文化底蘊與豐富的習俗活動,體現了中華民族對於祖先的崇敬與緬懷之情。此節日定於每年農曆十月初一,正值秋末冬初,天氣轉寒之際,人們通過特定的儀式,為逝去的親人送去禦寒衣物,以示關懷與紀念。

寒衣節的起源可追溯至周代,據《詩經·豳風·七月》記載:「七月流火,九月授衣。」意指從九月開始,天氣漸涼,人們需添置冬衣。因此,十月初一作為進入寒冬的標誌,逐漸形成了「授衣」的習俗,後演變為寒衣節。關於其具體的民間傳說,有多種版本流傳,其中最為人熟知的是孟姜女哭長城的故事。相傳孟姜女新婚不久,丈夫便被徵召修築長城,她歷經艱辛,於十月初一攜寒衣尋至長城,卻得知丈夫已累死並埋於城牆之下。孟姜女悲憤交加,哭倒長城,露出丈夫屍骨,其事跡感人至深,遂使十月初一成為寄託哀思、送寒衣的日子。

文化習俗與風俗文化

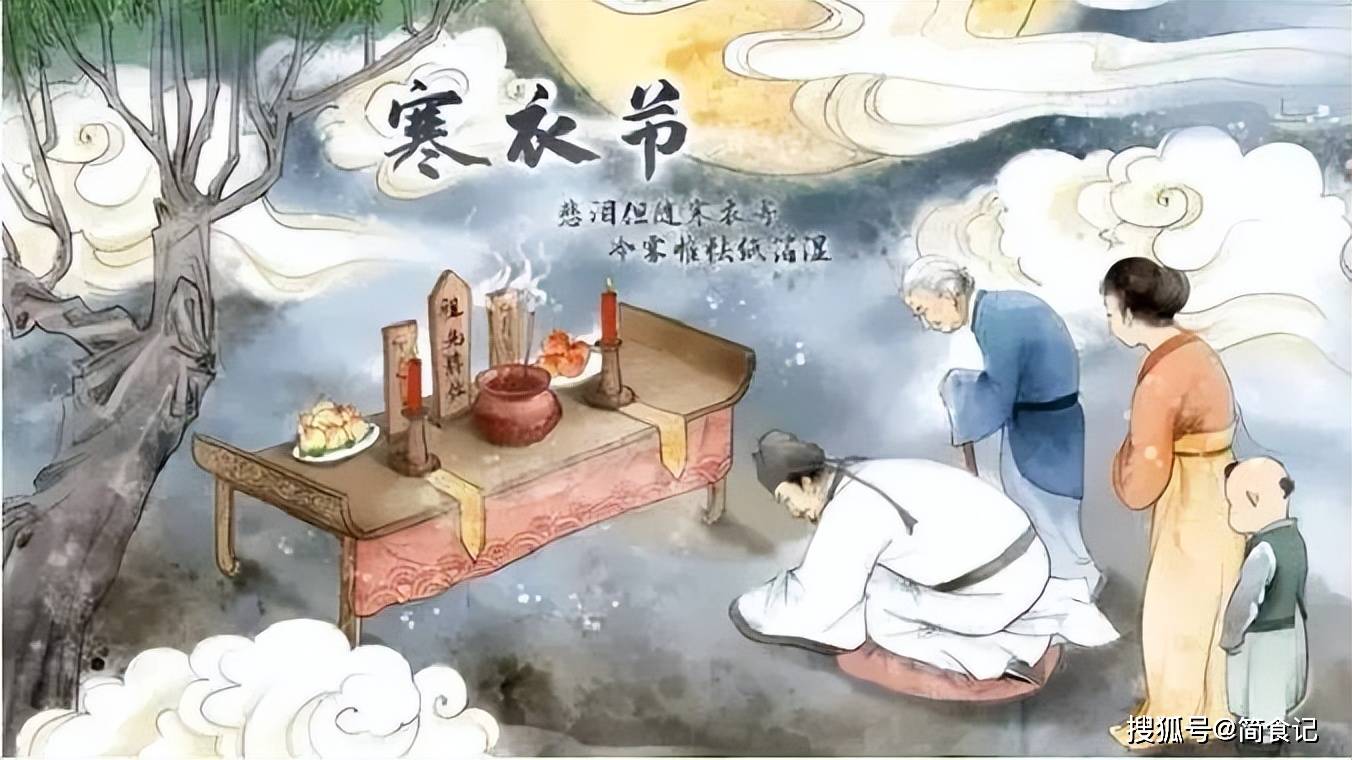

1. 燒寒衣。寒衣節最為核心的習俗便是燒寒衣。人們會在這一天準備五色紙(紅、黃、藍、白、黑)剪成的衣物、冥幣等,於墳前或十字路口焚燒,寓意為亡者送去溫暖與財富。此習俗不僅體現了對逝者的懷念與孝順,也寄託了生者對逝者世界的美好想像與祝願。

2. 祭祖掃墓。寒衣節與清明節、中元節並稱為中國三大「鬼節」,是祭祖掃墓的重要時節。家家戶戶會前往先人墓地,清掃墳塋,獻上供品,並舉行祭拜儀式,以表達對祖先的敬仰與追思。

3. 吃紅豆飯。部分地區有寒衣節吃紅豆飯的習俗,源自一個關於放牛娃的傳說。相傳一位放牛娃因反抗地主壓迫而被殺害,鮮血染紅了地上的米飯,人們為了紀念他,便在十月初一吃紅豆飯,既是對逝者的緬懷,也是對抗爭精神的頌揚。

寒衣節不僅是紀念亡者的日子,也是民間改善生活、進行象徵性過冬活動的時機。人們會製作或食用蕎面、莜麵等應季食物,象徵著抵禦嚴寒、迎接冬季的到來。同時,婦女們也會為家中的親人準備新棉衣,以示關愛與呵護。

在寒衣節前後,人們會整理火爐、煙囪,並嘗試生火,以確保寒冬時節能順利取暖。元代時,十月初一還有舉行射垛場活動的習俗,由太子及文武大臣射箭,以祈求國家安寧、人民幸福。

部分地區會在路口放置燈盞,為亡魂照明,稱為「放路燈」,體現了對逝者的關懷與指引。

「上墳帶四樣,子孫財運旺」,4樣是指什麼?寒衣節上墳別忘了帶!

「上墳帶四樣,子孫財運旺」這一說法,在寒衣節這樣的祭祖節日裡,被賦予了深厚的文化內涵與象徵意義。這「四樣」不僅代表了祭祖時的必備物品,更體現了對祖先的尊敬與懷念之情。以下是對這「四樣」的高質量、原創性描述:

一、感恩之心,首先,是不可或缺的感恩之心。祭祖時,我們應懷揣一顆感恩的心,銘記祖先的養育之恩與庇護之情。在祭祀的過程中,保持肅穆與虔誠,低聲細語,不嬉笑打鬧,以免打擾到祖先的安寧。我們可以向祖先訴說家族近況,表達對他們的感激與懷念,這樣的行為不僅能讓祖先感受到我們的尊重,更能讓我們自己心靈得到凈化與升華。

二、清理工具。其次,是清理墳墓的鐮刀或鋤頭。寒衣節之際,墳墓周圍往往雜草叢生,這不僅影響祭祀的順利進行,也可能帶來火災等安全隱患。因此,帶上一把鐮刀或鋤頭,將墳墓周圍的雜草清除乾淨,既是對祖先的尊敬,也是對自己安全的負責。

三、祭祀供品。再者,是祭祀所需的供品。這些供品通常包括水果、肉類、酒、紙錢等,寓意著我們對祖先的供養與緬懷。在擺放供品時,我們應注重整潔與美觀,並多說一些吉祥的話,讓祖先知道我們的心意與祝福。同時,切記不可偷吃供品,這是對祖先的不敬與褻瀆。

四、有出息的晚輩。最後,是家族中有出息的晚輩。在祭祖時,如果家族中有事業有成、金榜題名、當兵立功或有子孫滿堂的晚輩,應鼓勵他們一同前往。這些晚輩的成就與幸福,是祖先在天之靈最願意看到的。他們的參與,不僅能讓祖先感到欣慰與自豪,也能激勵其他家族成員努力向上,為家族的繁榮與興旺貢獻力量。

好了,今天文章就分享到這兒,如果對您有幫助,歡迎點贊,轉發,關注,若您有不同意見,歡迎在評論區留言,小簡和您一起探討!人生是一場荒蕪孤獨的旅行,冷暖自知,苦樂在心,照顧好自己哦……