點擊預約鎖定直播間,事兒君帶你貼秋膘~

前段時間,英國沃特福德郡聖瑪麗女子小學四年級的學生們開展了一項很有意義的實踐活動,她們跟埃克塞特大學的科學家們合作,追蹤大約100隻黑雁的遷徙軌跡。

黑雁其實是一種體積比較小的鵝,喙短而粗。

所有亞種的黑雁都有相同的習慣,在溫帶海岸過冬,開春後就回到北極高地苔原上繁殖。

(黑雁)

孩子們可以通過APP程序追蹤這群黑雁的位置,看著它們一路遷徙到加拿大的北極地區繁殖,然後在次年帶著幼崽一起返回愛爾蘭的海岸越冬。

這是一項很有意義的教學活動。

學校的老師說,對於孩子們來說,北極是一個遙遠且陌生的地方,他們則可以利用黑雁這段不可思議的旅程教育孩子們,全世界在地理和文化上都有著非常緊密的聯繫。

(黑雁遷徙中)

為了讓這次活動更有紀念意義,有媒體準備全程跟拍,將此次活動製作成一部13集的動畫紀錄片《大雁去哪兒了》。

可沒想到拍攝才到一半,意外就發生了……

前段時間,攝製組跟隨黑雁的信號抵達了加拿大最北端的人類居住地雷索盧特灣。

(雷索盧特灣的環境)

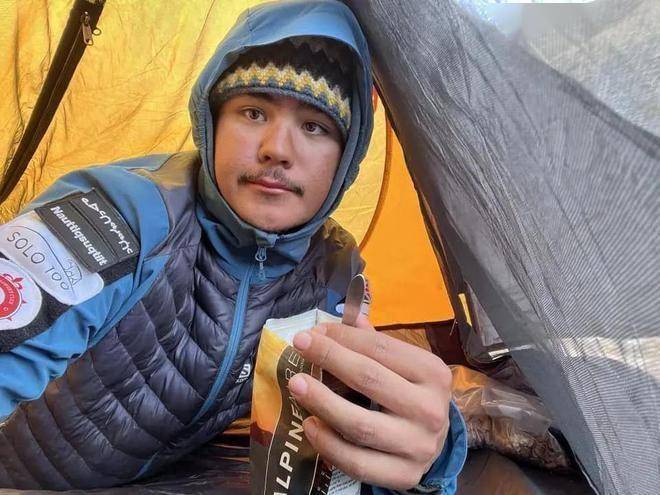

結果在這,攝製組跟隨著節目信號,卻只找到了一位年輕的獵人。

節目組問,鳥咋樣了?

獵人一伸大拇哥:「味道不錯!」

(獵人拿著黑雁身上的標籤)

這位年輕的獵人名叫德文·馬尼克,是新一代的因紐特獵人,平時過著駕著雪橇打獵的生活。

(馬尼克的夥伴們)

在這裡,他什麼都吃。

海豹,

(馬尼克的獵物)

鯨魚,

(馬尼克的獵物)

甚至北極熊都是他的獵物。

(馬尼克的獵物)

拿下一隻小小的黑雁更是不在話下了。

馬尼克說,他們這些年輕人如今重拾了狩獵傳統,主要是因為當地的生活成本實在太高了,如果不打獵,所有食物都得運輸過來,他們根本負擔不起。

這些黑雁每年六月份會飛到他們這產卵,也為他的母親和姥姥提供了豐盛而美味的食物。

馬尼克確實是在殺死黑雁之後才發現它們身上的標籤的,不過他也沒有後悔之類的情緒,為了生存,他是不會錯過這些送上門來的食物的。

(馬尼克)

學校的老師表示,雖然學生們對這隻黑雁的死感到震驚和(一些)憤怒,但也還是有很多黑雁按時回到了它們在愛爾蘭的家,也算是小小的慰藉了。

至於負責此次實驗的成年科學家就更看得開了。

他們表示,得知黑雁被吃掉後確實有點難過,因為這些動物在愛爾蘭受到法律的保護,但在加拿大卻淪為盤中餐,落差有點大。

不過大家完全理解各地的習俗和法律之間的差異,那些社區肯定是需要如此,我們又有什麼理由去評判他們呢?

(馬尼克)

還有很多網友進行了更多的科普:

「有人將此視為一次意外事件,但其實在現實生活中,這就是標記工作的原理。

你得兩次捕捉同一隻鳥才能獲得數據,這隻重新捕獲的鳥可能來自同一個項目,也可能來自不同研究團隊意外的捕獲,他們會將數據傳遞給原始團隊。但更有可能的,捉到鳥的是一名獵人,他會打電話告知研究團隊捕獲的時間和地點。

對於許多候鳥來說,大多數重新捕獲的數據都來自獵人,因紐特人也一直都有打電話回復標籤的習慣。

簡而言之,這是研究工作的正常方式。你給一隻鳥戴上標籤,獵人抓到並殺死了它,這是狩獵和候鳥研究中非常普通的一環。」

(圖片來自Reddit)

「值得一提的是,在加拿大,捕獵黑雁是100%合法的,甚至可以不在北極的自給性狩獵範疇內。在美國和墨西哥的黑雁遷徙路線上也可以合法捕獵。

黑雁的數量完全可持續且健康,國際自然保護聯盟將其列為無危物種。即使在受保護的歐洲,黑雁的數量也在增長,但它們仍受保護,這主要是歷史遺留問題,當年它們困難過。

因此,這不是一個瀕臨滅絕的受保護物種被獵人獵殺的故事,這只是候鳥和鳥類環志的運作方式,其中一些會被獵人殺死,而這些信息對此類研究項目極為重要。」

(圖片來自Reddit)

「這讓我想起我們最初證明鳥類遷徙的方式。

1822年,一位德國獵人發現了一隻脖子上插著非洲長矛的鵝。」

(圖片來自Reddit)

「哦孩子,我也吃過鵝,他真沒說謊(好吃)。

何不把它當作一個很好的機會,來教授相互交織的生態系統及其對不同文化的影響呢?」

(圖片來自Reddit)

網友們的解釋也看完了,還剩一個問題,就是……這玩意……到底多好吃啊?

ref:

https://www.irishtimes.com/environment/2024/10/16/it-tasted-good-inuit-hunter-eats-brent-goose-being-tracked-by-irish-schoolchildren/