今年是林徽因誕辰120周年。在很多讀者心目中,她是多面的存在:她有詩人的眼光,《人間四月天》是耳熟能詳的現代詩佳作;她有思想家的鋒芒,在北京舊城改造中為古建築的鼓與呼、奔與走,不是一般的弱女子或專家能做到的;她有建築家的學養,為「中國第一位女性建築師」。今年還是她在母校賓夕法尼亞大學畢業的100周年,5月18日該校授予她遲到了100年的「建築學學士學位證」,因為當時該校建築系只收男生,林徽因只得進入美術學系並最終拿下相關學位,但在完成本科美術課程的同時,她還是修讀了大量的建築學課程,其數量已經遠遠超出了普通選修的範疇。

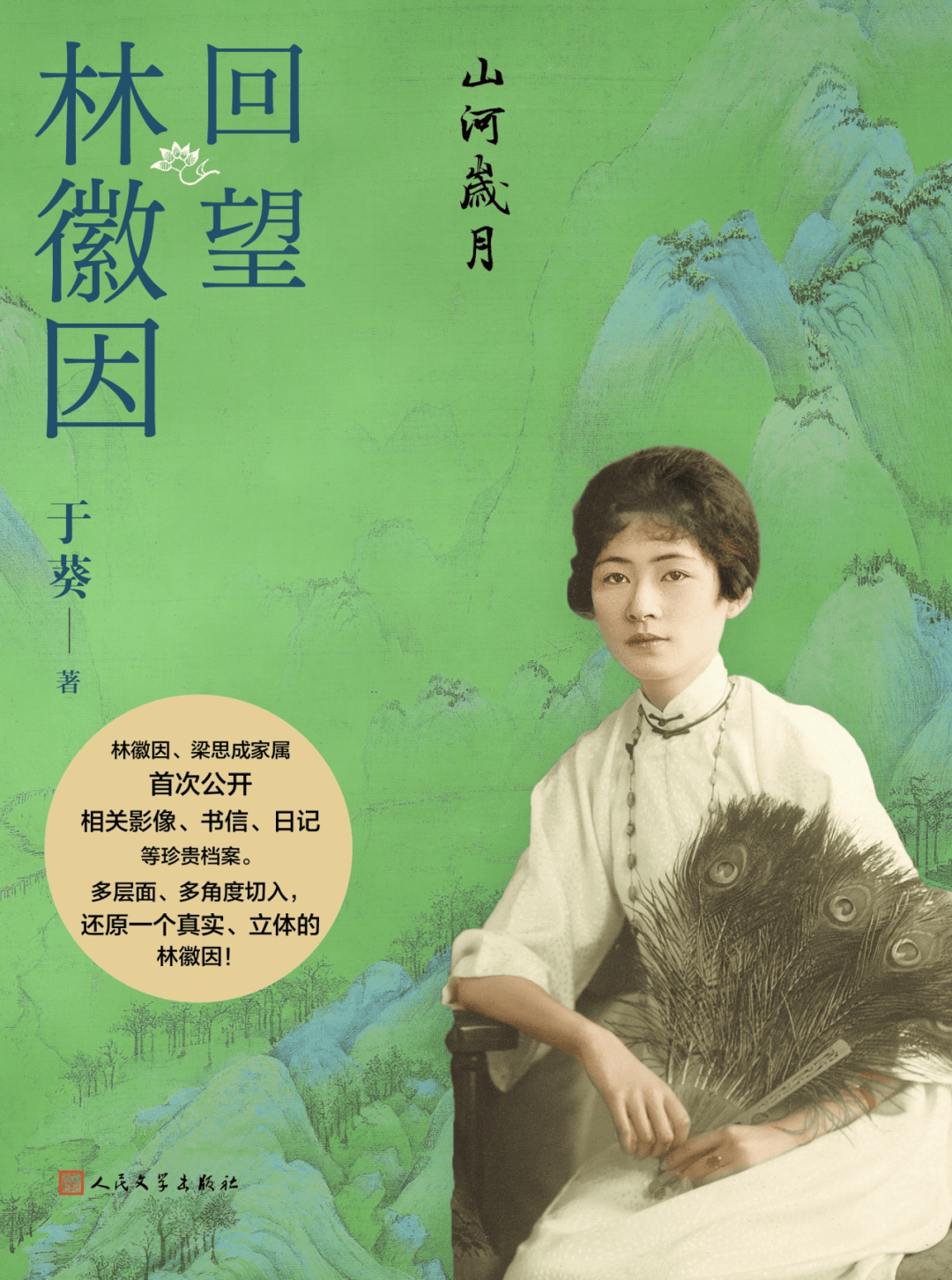

賓夕法尼亞大學還點明,「林徽因應該因其對建築學的貢獻而被世人所知,而非僅僅作為一個文化名人。她對全世界建築行業的影響是不可估量的」。最新出版的《山河歲月:回望林徽因》一書,即從「非文化名人」的角度,展示了林徽因的多個面向。

該書出自林徽因外孫女於葵之手,她首先是以「親人」的視角來看待外婆的:「對我們家人而言,她首先是親人。有一張照片,我的母親梁再冰非常喜愛,一直將它放在身邊——那是她的母親林徽因俯身與尚在襁褓中的她的合影。」其次,作者是以「非名人」的角度來看待親人的。書中提到了一個細節:林徽因曾對友人坦言,「因為梁家老太爺(梁啟超)的名分,人家常抬舉這對愚夫婦(梁思成、林徽因),所以我們是常常有些闊綽的應酬需要我們笑臉的應付——這樣說來好像是牢騷,其實也不盡然,事實上就是情感良心均不得均衡!」她是人間清醒,一番話是自嘲,也是自勵、自警。現在看來,更是對後人的敲打——吃祖宗飯是沒有出息的。梁思成也曾一再告誡梁再冰、梁從誡:「最難為名父子。不以名人之後自居。」要他們做自食其力的普通人。作為孫輩,作者也秉持「非名人」的態度寫作以作對親人的紀念。

寫作《山河歲月:回望林徽因》一書最大的優勢,在於作者依據獨家所藏的大量林徽因及其親屬第一手文獻檔案,的確有許多內容之前未見。所謂「未見」,有兩層含義。一層在於,本書中的記述,許多基於家中珍藏的林徽因、梁思成、林長民、梁啟超及其同時代人的諸多原信、原稿、照片和各種遺物,相當部分此前從未公開,這次是第一次與讀者見面;另一層在於,它提供了一種多重視角,這裡既有家人的(作者個人以及其母親梁再冰、舅舅梁從誡及其他親人的),也有其他親友及研究者的(文學領域的、建築領域的),也有林徽因自己的——行文中的一些地方,作者希望用她自己的文字來說話,那是她最真實的「自述」。三者交匯融合,互為補充校正。上述應該說是本書與《梁思成與林徽因:我的父親母親》以及幾種學者撰寫的林徽因傳記的最大區別。

當然,這些家中諸多第一手資料能夠留存至今,也是個傳奇。家藏的文物中,尤屬林長民與梁啟超的大量日記、書信等最為珍貴,其承載的信息豐厚,對相關研究具有不可替代的價值,作者舅舅梁從誡撰寫文稿使用的許多資料也來自這裡。埋首於家中的「故紙堆」,作者有機會將那些看似散亂無序的資料關聯起來,猶如珍珠被穿成項鍊——林徽因鮮活的生命呈現在作者筆下復活了。

書中所描繪的林徽因,是許多矛盾的、互為對立元素的融合體,集不同個性才情於一身:她表面纖柔秀美,但內心卻剛毅有力;她具有西方藝術情結,卻無比珍視中華民族文化遺產;她有著詩人的浪漫情懷,又不失科學嚴謹的作風。人前,她閃爍靚麗;人後,她或許更豐滿、真實。她喜歡寫作,也從事過編輯,卻從不認為自己是詩人或作家;她與梁思成一道遍踏荒郊野外艱辛考察,卻只是中國營造學社的一位無薪員工;她是中國建築史體系研究的先行者和奠基人之一,是其團隊中的靈魂人物,卻長時間既無名也無分。她與摯友、晚輩分享個人的智慧成果,滿含激情地為別人「鋪鮮花,敲鼓槌」,一生樂此不疲,無悔無怨。

書中認為,林徽因最可貴之處正在於她的「真」。她主導的聚會,令很多親臨者畢生難忘,受益非常。她舉手投足、一言一行都出於自然的流露,絕非「社交沙龍」中那些故作「名媛」的賣弄,也不是影視劇中小家女的「眉目傳情」。她談鋒甚健,興趣廣泛,思想深邃,所及話題都有其獨特的視角和獨到的見解。蕭乾先生曾為她惋惜:「倘若將這位述而不作的小姐那些充滿機智,若有風趣的話一一記錄下來,那該是多麼精彩的一本書啊!」遺憾的是,林徽因沒有機會為自己寫一本書。林徽因一生求真。作者寫此書的時候,也本著這個原則。

編輯:鄭文豐

編審:湯欣健

簽發:肖 嬿