據澎湃新聞11月5日報道,4日,新疆庫爾勒。多名市民凌晨拍到神舟十八號載人飛船返回地球的瞬間。一市民稱,得知「神十八」要從庫爾勒上空經過,早早架好相機,看到它長長的火花拖尾,十分震撼!

在大家看到「神十八」返回的壯觀畫面背後,艙內的3名航天員經歷了怎樣的驚心動魂?他們是如何從空間站返回地球的?

艙外熊熊火球,艙內四季如春

首先,飛船返回地球前,航天員們要跟繼續留在空間站里的組員完成工作交接。然後穿上壓力服進入返回艙,並關閉全部艙門,等待指令的傳達。接著,對接鎖會釋放,返回艙與空間站進行脫離,這時飛船會漸漸遠離空間站。

當飛船和空間站拉開足夠長的距離時,飛船將啟動推進器,以及制動發動機點火,這時飛船就會減低飛行速度,來逐漸降低軌道,以便順利進入大氣層的下降軌道。這就是離軌的過程。隨後根據自身飛行情況進行一系列操作,首先就是飛行姿態的調整(兩次調整)。

為確保飛船內設備在分離後不互相碰撞,需讓飛船旋轉90度,變成橫向飛行,然後將推進艙、返回艙、軌道艙組合體進行分離,各自返回地球。這是第一次姿態調整。

軌道艙里存儲著航天員在太空中所產生的生活垃圾,它將會在大氣層中被高溫銷毀。

在第二次姿態的調整中,返回艙、推進艙組合體還要繼續旋轉90°,這時候飛船的飛行方向和一開始的方向相反,其實就相當於掉了個頭,飛船的推進艙在飛船前進的方向,而返回艙則在後面。這樣調整姿態的原因,就是讓在前面的推進艙啟動發動機,給飛船一個推力進行制動減速,讓飛船的速度降下來。

隨著推進艙發動機的啟動,飛船速度就會開始減速,高度也會隨之下降,隨後就會進入返回地球的軌道。

在飛船飛行了200多公里的時候,大概距離地面145公里時,推進艙就會和返回艙進行分離,也就是拋掉推進艙,返回艙則繼續減速重返地球。

由於地球的大氣層比較濃密,所以隨著飛船返回艙的高度不斷下降,空氣密度會越來越大,氣動加熱效應會越來越強烈,返回艙外部的溫度急劇上升。

用航天員的話來說,透過飛船的舷窗,可以看到飛船返回艙外部被燒得通紅。從外部看去,飛船返回艙被熊熊大火包圍著,變成一個從天而降的熊熊火球。

航天員乘坐的返回艙,有一種特殊的隔熱材料,可以承受返回艙與大氣摩擦中燃氣的1000--20000攝氏度的高溫火焰,雖然返回艙外觀看起來黑不溜秋、面目全非,但艙內的航天員不會被高溫傷害。

對此,「神十六」航天員朱楊柱曾幽默解說返回時的感受:「一路火花帶閃電,仿佛坐在太上老君的煉丹爐里。但艙內四季如春,溫控隔熱效果很好。」

黑暗窒息300秒,進入失聯黑障區

這時,身處大氣層中的返回艙,隨著高度不斷下降,空氣密度會越來越大,氣動加熱效應會越來越強烈,返回艙外部的溫度急劇上升,燃起高溫火焰,航天員將經歷時長約為5分鐘的黑障區,也就是傳說中的黑暗窒息300秒。

黑障現象是指飛船返回地球時,會與大氣層發生劇烈摩擦,溫度劇增,導致氣體分子與飛船表面被燒蝕的材料均發生電離,這些不斷產生的電離氣體包裹在飛船周圍,形成等離子體鞘套,對電磁波產生吸收衰減、折射、反射、散射等效應,導致飛船內部與外界的無線電通信異常乃至中斷。

黑障問題伴隨著人類航天事業的發展已有數十年之久。2023年6月4日,神舟十五號載人飛船成功著陸東風著陸場,科技人員對其在穿越黑障區時的穩定跟蹤,表明我國已經具備了黑障區穩定跟蹤飛船的能力。

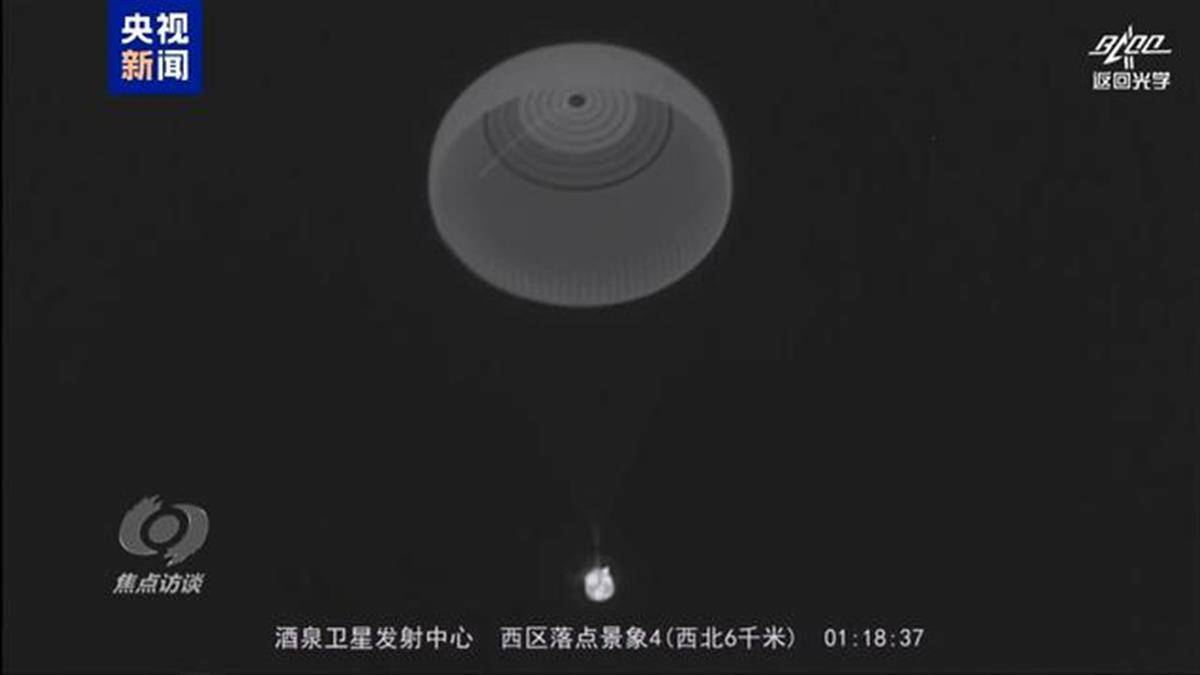

當返回艙距離地面還有10公里左右時,降落傘蓋會自動打開,隨後4個不同作用的降落傘會逐一打開從而減緩下降的速度。

整個降落系統一般由4部分組成,分別是引導傘、減速傘,最後一個是主降落傘,它的面積高達1200平方米幾乎有三個籃球場那麼大,以此降低返回艙下降的速度。我們會看到天空中有一「朵」巨大的傘吊著飛船緩緩下降。

與此同時,底部的隔熱層自動脫落,起到地面緩衝的反推發動機就會露出來,隨著返回艙不斷降落,在大約距離地面還有一米的時候,推進裝置點燃,這時你會看到飛船四周濃煙滾滾。

最後,返回艙安全著陸,艙內的航天英雄靜等地面搜尋人員的到來即可。

重返地球後,需用半年時間恢復

太空出差的航天員返回後如何重新適應地球?

航天員科研訓練中心邢雷介紹,在返回艙落地後,最先到達的隊伍中就包括航天員中心試驗隊。試驗隊優化固化了艙內、艙旁、載體內醫監醫保工作項目和流程,儘量減少航天員艙外暴露時間,及時進入載體開展醫監醫保相關工作。

邢雷表示,著陸現場的醫監醫保重點是促進航天重力再適應,有效預防地面耐力下降,保護骨骼肌肉系統防損傷,這是後恢復工作的起點,也是重點。為此,艙旁醫監醫保人員組合使用航天專用座椅和保暖裝置,滿足重力再適應匹配調試和防寒保暖需求。

載體內醫監醫保工作涉及項目9大類30餘項工作,是著陸現場醫監醫保工作的重點。對此,邢雷介紹,在載體內醫監醫保,突出精細醫學監測和個體化醫學保障,貼心暖心開展生活護理照料。在醫學監測和醫學保障方面,醫監設備集約便攜、可穿戴,可高效開展航天現場健康評估和監測。利用特色醫學保障手段,個體化設計返回後重力再適應的促進措施。

此外,邢雷提到,地面工作人員還精心準備了航天員返回後首餐,充分考慮三名航天員的個人口味喜好,膳食營養要求和返回著陸生理調適特點以及特色風味供應,確保神十八乘組吃得科學,吃得滿意,吃得放心。

在適應恢復方面,邢雷告訴記者,三名航天員抵達北京後將進入隔離恢復期。

他介紹,航天員後恢復工作分三個階段開展:第一階段為隔離恢復階段,用時約3-4周,主要目的是消除飛行中對身體的不利影響,促進基本功能恢復。第二階段為療養恢復階段,用時約一個月,確保航天員身心全面恢復。第三階段恢復觀察階段,用時約4個月,航天員將在這個階段陸續開展各類訓練,經過約半年的恢復,航天員將轉入正常任務訓練。

極目新聞綜合澎湃新聞、紅星新聞、央視新聞、北京科協

(來源:極目新聞)