在美國這片土地上,隨著大選的腳步日益臨近,空氣似乎都瀰漫著一種前所未有的緊張與期待。

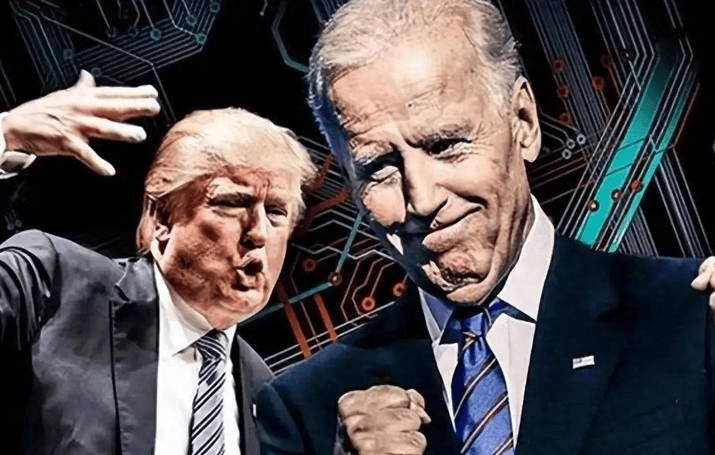

今年的大選,不再僅僅是政見與政策的較量,它更像是一場社會情緒與利益格局的深度博弈,將美國政治的極端化現狀展現得淋漓盡致。

極端化的選戰:常態下的非常態

走在美國的大街小巷,你會發現,政治話題成了人們茶餘飯後的必聊內容。

無論是咖啡館的角落裡,還是公交車的座位上,關於兩黨候選人的討論此起彼伏。

這種政治熱情本應是民主的體現,但隨著時間的推移,它逐漸演變成了一種常態化的對立與撕扯。

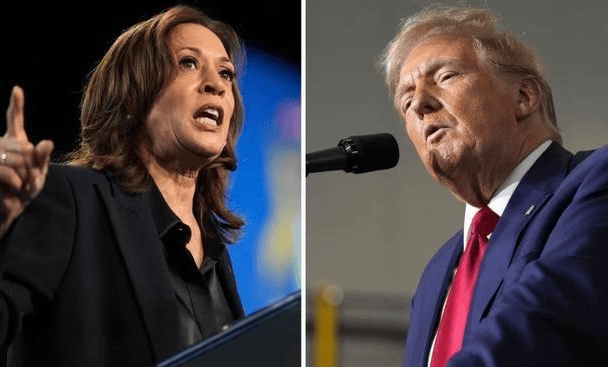

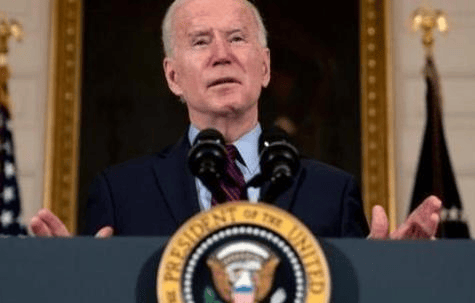

特朗普的支持者們堅信他能夠帶領美國走向新的輝煌,而拜登陣營則指責其過去的政策帶來了分裂與混亂。

雙方針鋒相對,互不相讓,讓這場大選顯得尤為激烈。

在這樣的背景下,特朗普本人也成了風口浪尖上的人物。

他不僅要應對來自民主黨的猛烈攻擊,還要面對來自內部的不穩定因素。

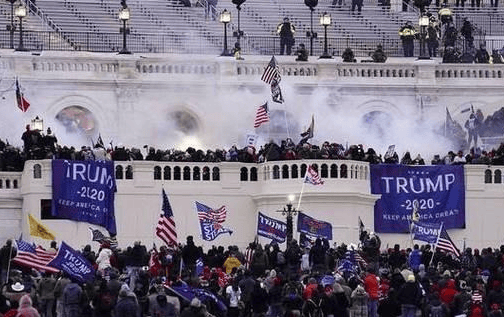

幾次遇襲事件,雖未造成嚴重後果,卻無疑為這場大選增添了更多不確定性。

特朗普更是多次在公開場合表示,如果他輸了,這將是一場「政治迫害」的結果,言下之意,勝利者的光環背後,可能隱藏著不為人知的陰謀。

這樣的言論,無疑進一步加劇了社會的分裂,讓失敗的陰影提前籠罩在了某些人的心頭。

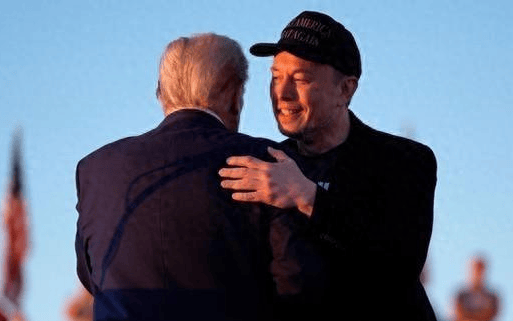

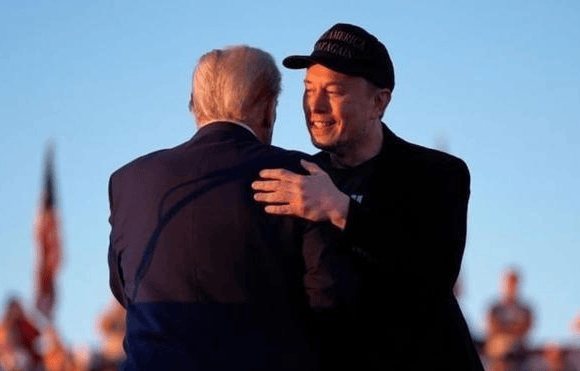

馬斯克的聲音:一石激起千層浪

當特斯拉的掌舵人埃隆·馬斯克加入這場大選辯論時,整個輿論場都沸騰了。

他的一句「如果特朗普輸了,我可能也會被清算」,看似輕描淡寫,實則意味深長。

馬斯克作為科技界的巨頭,其影響力遠超一般政界人士。

他的這番話,立刻引發了廣泛的解讀和熱議。

有人認為,這是他對美國政治生態的深刻洞察,也有人擔心,這樣的言論會加劇社會的對立情緒。

不管如何,馬斯克的「政治迫害論」無疑為這場大選增添了新的看點,也讓人們再次審視起美國政治的複雜性與多變性。

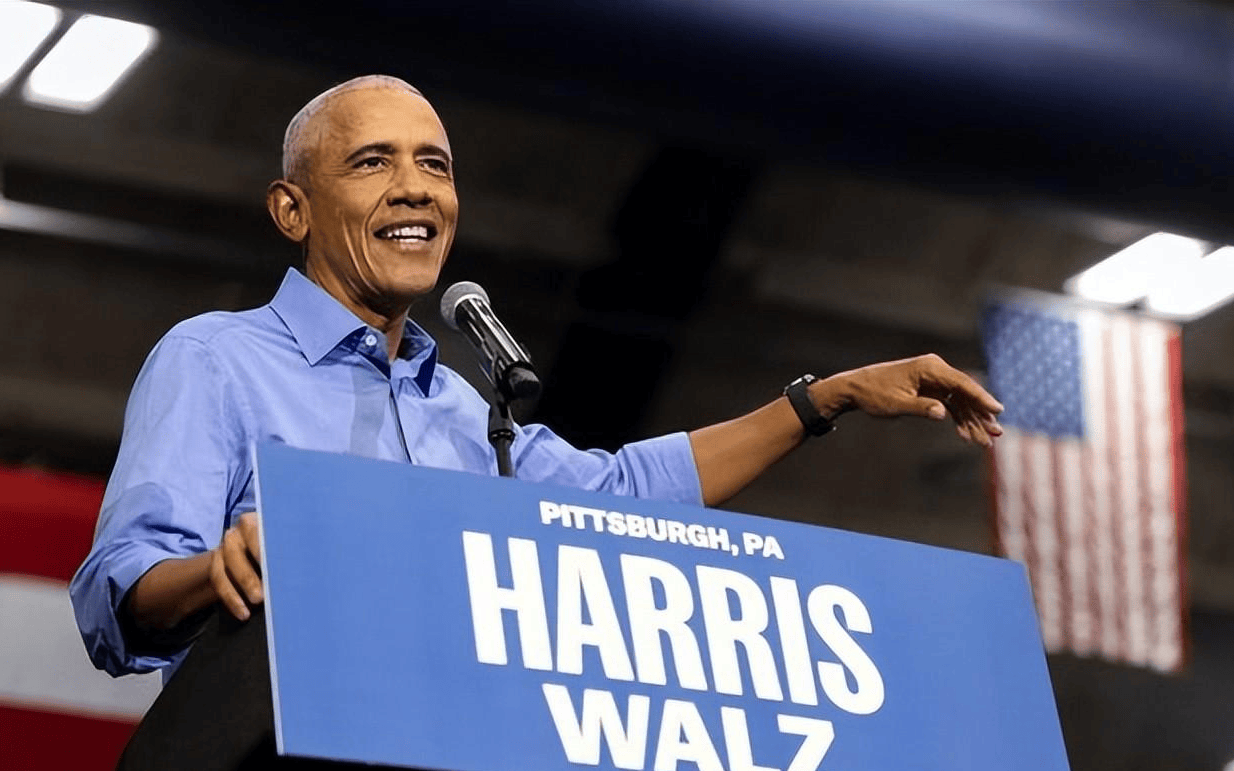

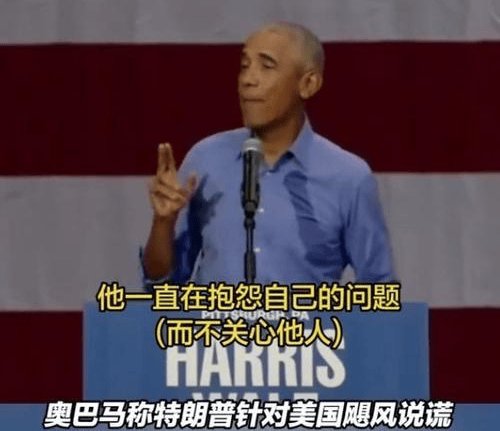

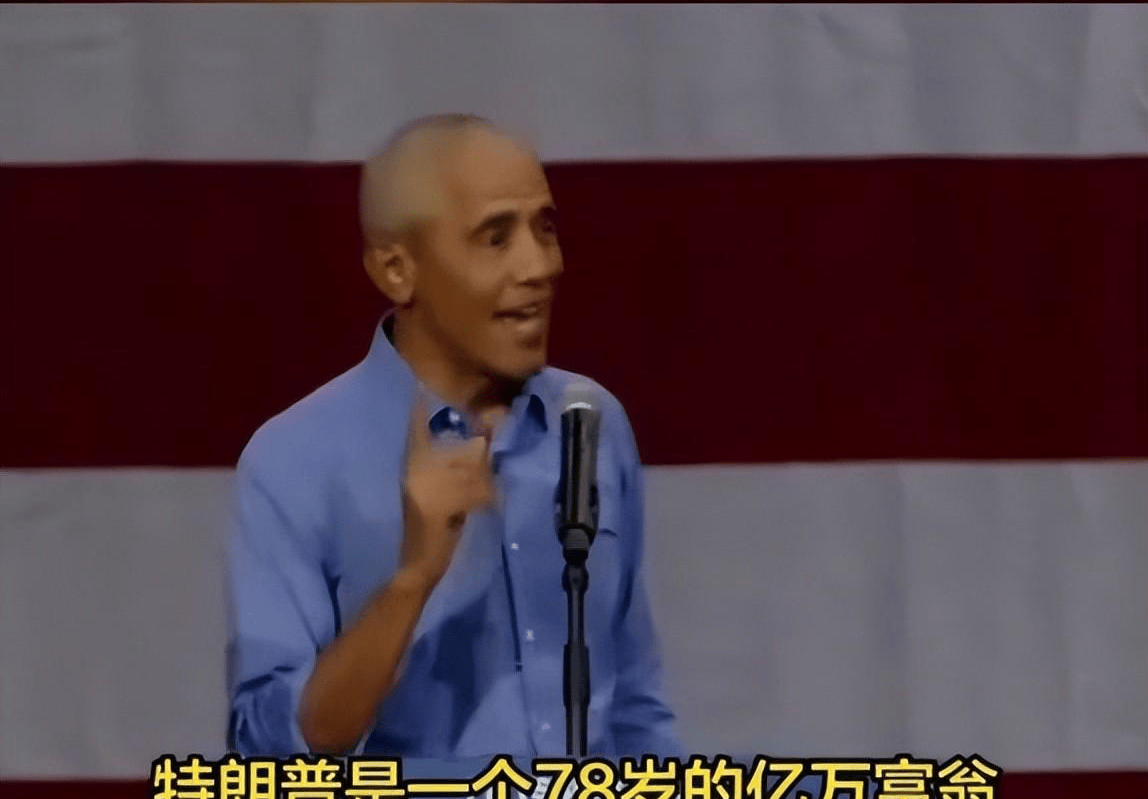

歐巴馬的歸來:金句頻出,助力哈里斯

就在大選氣氛愈發緊張之際,一位久違的身影重新回到了公眾的視野中——前總統歐巴馬。

他的出現,無疑為民主黨候選人哈里斯注入了強心針。

歐巴馬以其獨特的魅力和深厚的群眾基礎,在多個助選活動中金句頻出,直擊人心。

他痛批現任政府的種種不足,呼籲選民選擇能夠引領美國走向更加光明的未來的候選人。

每當他發表演講,現場總是掌聲雷動,歡呼聲此起彼伏。

這一幕幕場景,不僅讓民主黨士氣大振,也讓共和黨感到十分惱火。

他們指責歐巴馬利用個人影響力干涉大選,但卻無法否認其在民眾中的巨大號召力。

特朗普的應對策略:看清形勢,鞏固優勢

面對民主黨的猛烈攻勢和歐巴馬的回歸助陣,特朗普團隊並未選擇坐以待斃。

他們迅速調整策略,認清當前形勢的嚴峻性。

一方面,他們通過媒體不斷揭露民主黨的種種「陰謀論」,試圖削弱對方的攻勢;另一方面,他們也在積極鞏固自己的競選優勢,通過舉辦一系列競選活動來拉近與選民的距離。

特朗普深知,金主的支持是他贏得大選的重要籌碼之一。

因此,他加大了對潛在金主的遊說力度,希望他們能夠在大選關鍵時刻提供關鍵的資金支持。

在這場沒有硝煙的戰爭中,每一個細節都可能成為決定勝負的關鍵。

特朗普團隊深知這一點,他們正在全力以赴地準備著最後的衝刺。

而另一邊的民主黨也同樣不甘示弱,他們利用歐巴馬的影響力不斷為哈里斯造勢,希望能夠在大選中取得突破性的進展。

大選前的寧靜:暴風雨前的寧靜

隨著時間的推移,大選的日子越來越近。

整個美國似乎都沉浸在一種奇特的寧靜之中,但這種寧靜之下卻暗流涌動。

選民們正在緊鑼密鼓地了解候選人的政策主張和過往表現,試圖做出最符合自己利益的選擇。

而候選人們則更加忙碌地穿梭於各州之間進行最後的拉票活動。

他們深知,這場大選不僅僅是一場政治遊戲那麼簡單它關乎到美國的未來和每一個美國家庭的命運。

一個月後的大選之日將會是一個怎樣的結局?我們不得而知。

但無論結果如何這場大選都已經深深地烙印在了美國的歷史長河之中成為了人們茶餘飯後永恆的話題。

而對於每一個參與其中的人來說這場大選都將成為他們人生中最難忘的經歷之一。

在美國的大街小巷溜達時,感覺就像走進了一場全天候的政治辯論會。

人們聚在一起,不管是在街角的咖啡店坐著,還是等公交車的間隙,嘴巴都不閒著,聊的就是今年大選那點事兒。

以前政治可能只是餐桌上偶爾的話題,但現在,它成了日常對話的標配。

一邊是特朗普的擁躉們,他們堅定地認為特朗普是讓美國再次強大的救世主;另一邊,拜登的支持團隊則不停數落特朗普任內的種種不是,說他搞得國家四分五裂,亂成一鍋粥。

兩邊人爭得臉紅脖子粗,都不願意退讓半步,這大選氣氛,緊張得讓人透不過氣來。