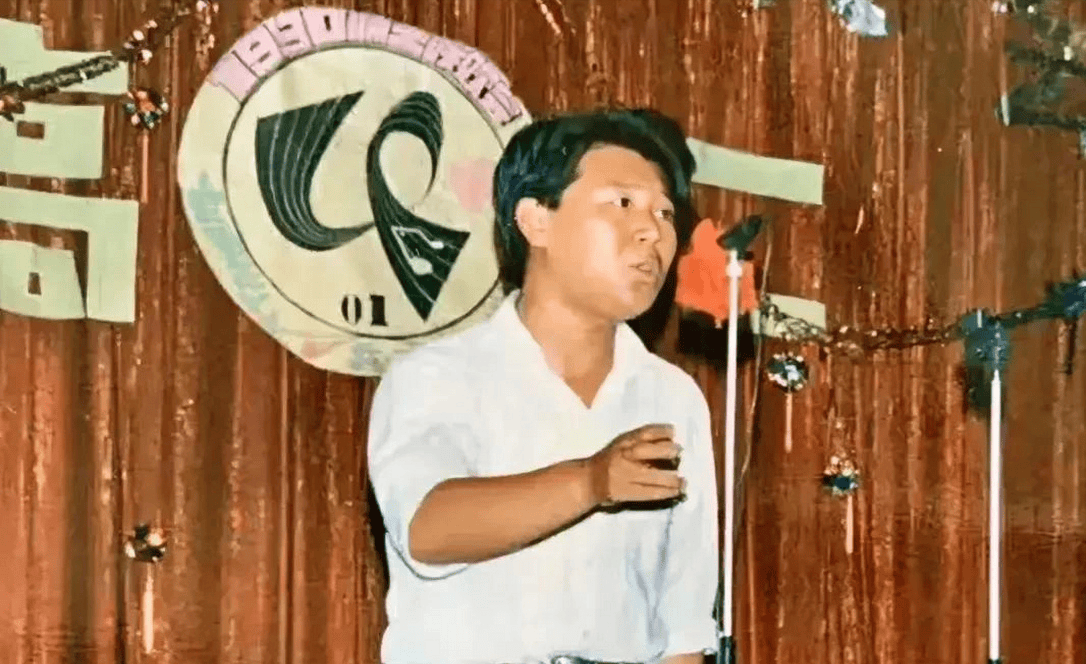

1996年的北京,在一個炎熱難耐、讓人昏昏欲睡的夏日午後,年輕的相聲演員郭德綱再次踏上了他的北漂路。他懷揣著對相聲藝術無比的熱愛,卻又對未來充滿著不確定和迷茫。

他為了躲避現實的壓力,走進了一家茶館。就在這時,他注意到一個雄渾有力的聲音。抬頭一看,發現台上站著一位身材魁梧的年輕人,正在繪聲繪色地講著評書。

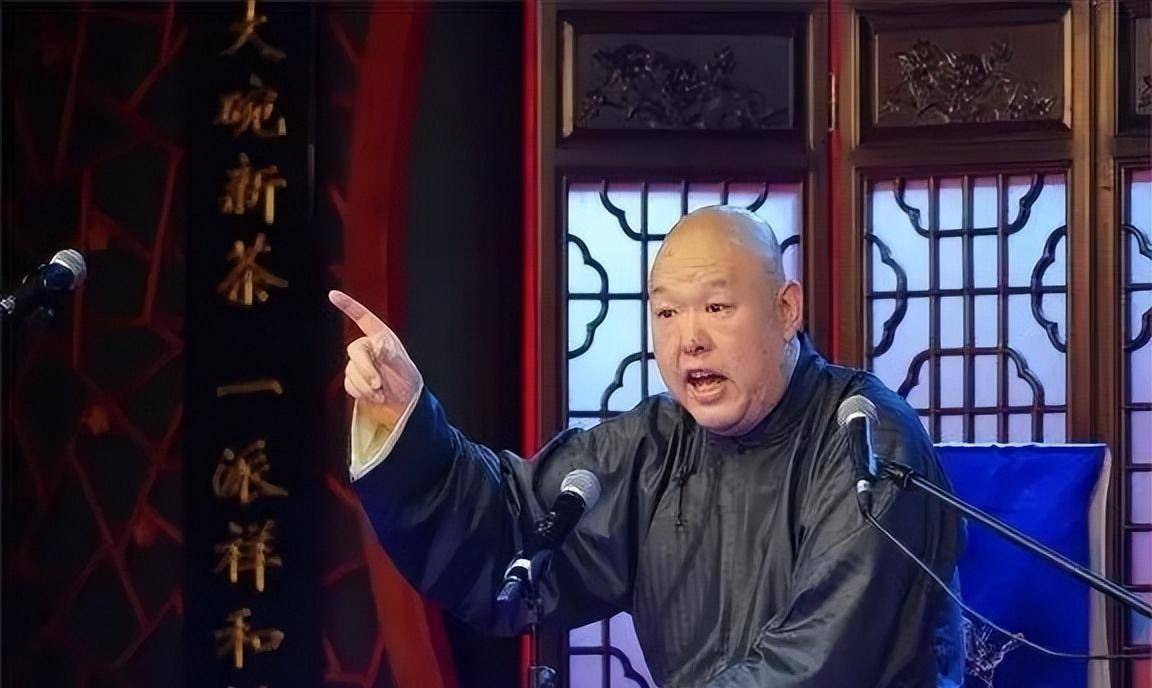

台上的那位講述得抑揚頓挫,讓人深陷其中,下面的觀眾都聽得痴迷不已。這個人就是王玥波。

郭德綱被王玥波的表演吸引,他心中的藝術熱情再次燃燒起來。趁著空閒,他鼓起勇氣走上舞台,即興表演了一段。

沒想到,這一舉動在廳堂中引起了熱烈的喝彩,也成功地吸引了王玥波的注意。

從那天起,兩人開始頻繁地合作,儘管一個身材高大魁梧,一個身材瘦小精幹,但這獨特的組合很快成為了茶館中的焦點。

他們在台上的默契十足,台下更是成了無話不談的好友,他們常常深夜長談,藝術創作,切磋技藝。

郭德綱在北漂的日子裡遇到了王玥波,他的出現讓郭德綱找到了知音;而對王玥波來說,這個比他大五歲的"哥哥",是他由衷敬佩的人。

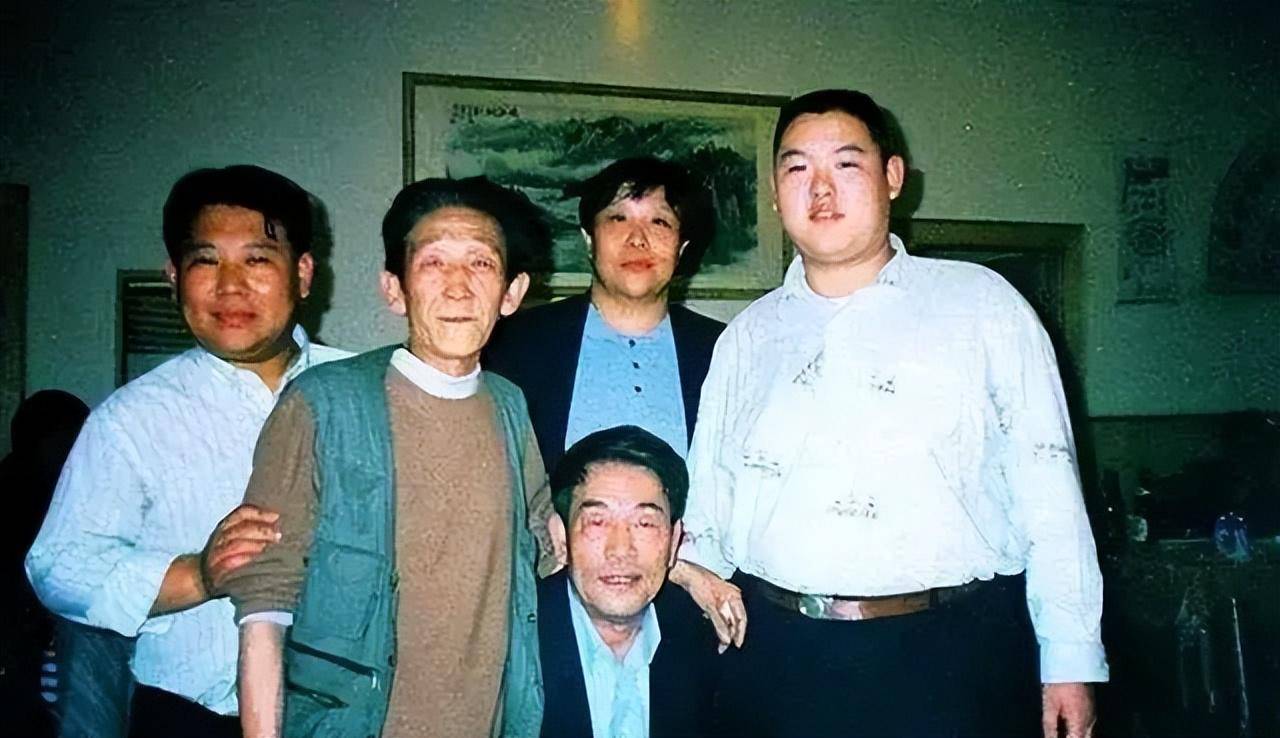

1998年,郭德綱得到了一個難得的機會,於是他與李菁、張文順共同創立了「北京相聲大會」,這也就是後來著名的德雲社的前身。

儘管生活困難,郭德綱仍堅持請王玥波吃飯,從不讓他破費。

這些細節王玥波都默默地記在心裡,成為他對郭德綱敬佩的原因之一。

回想起那段艱苦歲月,王玥波曾感慨道:「在那樣艱苦的環境下,真正能堅持下來的人並不多。」

正是這份毅力和品格,讓王玥波日益尊敬郭德綱。然而,命運的齒輪卻總能在不經意間悄悄轉動。

隨著德雲社的壯大,兩人的事業軌跡開始產生分歧。

隨著歲月流逝,曾經的默契搭檔因為一本自傳而產生了裂痕。郭德綱傾注心血寫就的《過得剛好》,本應是回顧往事的溫馨之作,卻意外地成為了他與王玥波關係轉折的導火索。

在書中,郭德綱毫不避諱地揭露了相聲界幾位前輩的負面事跡。無論是有意為早年遭遇討回公道,還是無心之失,這些內容都在圈內掀起了軒然大波。

這些段落讓王玥波憤怒得幾乎要無法控制。

在王玥波看來,郭德綱的做法無異於將他們共同喜愛的相聲藝術推向深淵。

他忍不住質問:"為何要讓公眾對相聲產生更多負面看法?"這種做法,與他們當初共同守護相聲藝術的初心背道而馳。

在一次私下交談中,王玥波神情複雜地感嘆:「我們對相聲的理解已經不再一致了。」

他的語氣充滿了無奈和惆悵,而郭德綱卻皺著眉頭,語氣堅定地回應:「我只是在講述自己的真實經歷,這有什麼錯?」他的語言表達出了固執和不甘。

對話中充滿了無法調和的矛盾,曾經的默契搭檔此刻似乎站在了對立面。

自從那次爭執之後,郭德綱和王玥波的交集越來越少。郭德綱一心投入到德雲社的發展,而王玥波則專注於自己的評書事業。

與此同時,王玥波的乾媽連麗如這位德高望重的藝術家,對他的人生軌跡產生了深遠的影響。

連麗如是連派評書的唯一傳人,從小就跟隨藝術大師連闊如學習。她的藝術造詣非常深厚,對王玥波產生了明顯的影響。

然而,連麗如的觀點並不友善,對相聲界有所否定。在2013年的一次公開訪談中,她敞開直言:「相聲界只有壞人!」這種過激的言論無疑加劇了王玥波與郭德綱之間的間隙。

儘管如此,王玥波仍然盡力在與郭德綱的友誼和對乾媽的孝順之間找到平衡。

他頻繁參與德雲社的活動,展露自己的才華。然而,身世背景使他在郭德綱的圈子裡難以完全融入。

私下的一次交談中,王玥波流露出內心的矛盾。他輕聲說道:"有時候,我真希望能夠完全按照自己的意願去選擇。"

這個複雜的心理,使王玥波和郭德綱之間有了無形的隔閡。

連麗如的存在,不僅左右了王玥波的藝術選擇,也在一定程度上影響了他與郭德綱的關係發展。

儘管兩人的友誼深厚,但現實的壓力讓他們感到困擾。

隨著時間的推移,郭德綱與王玥波對於相聲藝術的認識逐漸產生了分歧,兩人也走向了截然不同的發展道路。

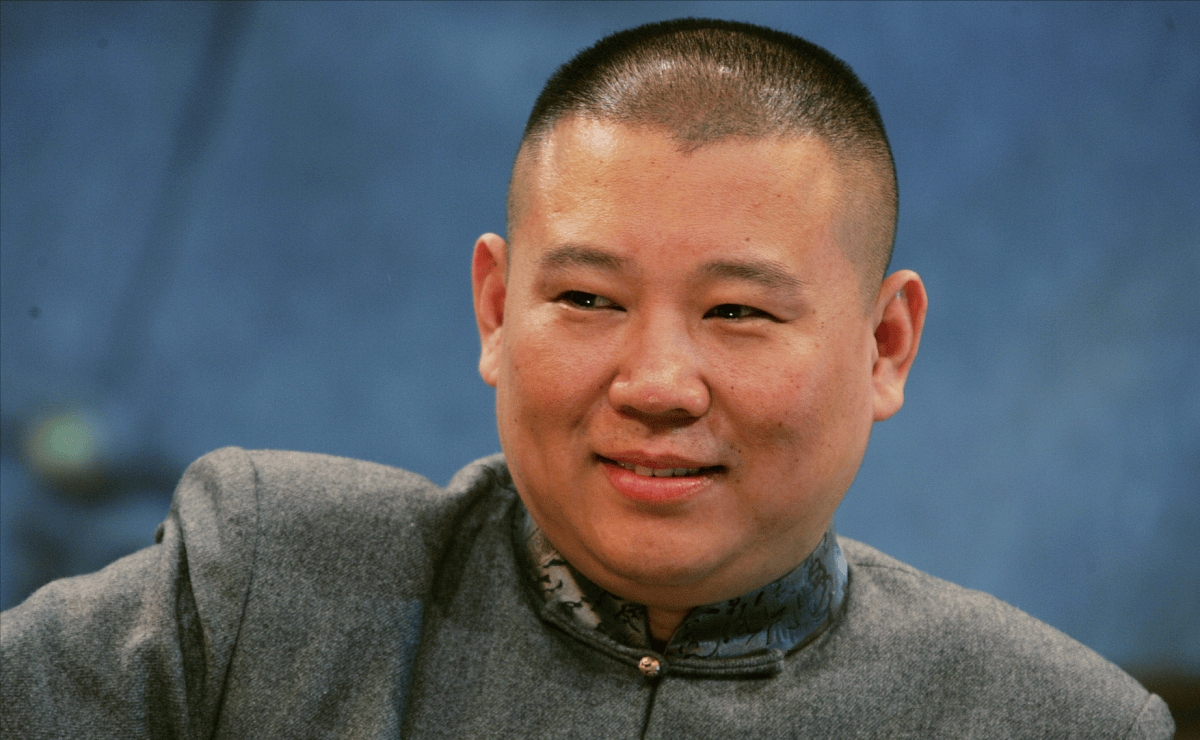

郭德綱老師將相聲視作他的職業,竭力創新,使得這一傳統藝術走得更遠,更具影響力。

他以獨特的表演風格和融入現代元素的特色,深深吸引了無數觀眾。在他的帶領下,德雲社迅速發展壯大,成為了一個龐大的相聲帝國。

然而,行業內的人對他的一些創新做法提出了質疑和批評,他們認為他過於商業化,與相聲的本質有所偏離。

王玥波相較於其他相聲演員,更傾向於傳統的表演方式。他認為,相聲的本質是一種娛樂方式,其精髓在於講求自然、樸實的語言,以便能觸動觀眾的心弦為他們帶來歡樂。

他一直專注於評書藝術,傾力傳承這一傳統藝術,並堅持走相對低調的發展道路。

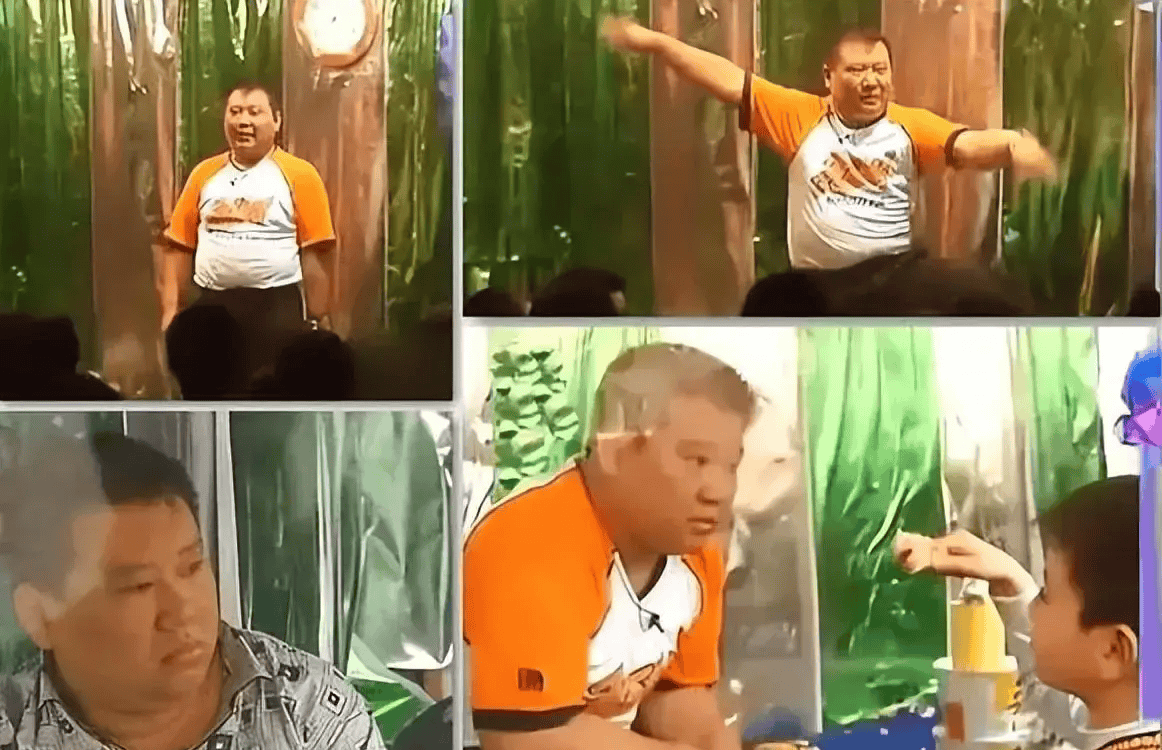

在一次採訪中,王玥波表示:「現在的我,每次評書演出能賺兩千元,每周能演三場。」

我現在的生活雖然比不上于謙,但通過線上直播每個月能有七八萬的收入,我對自己的現狀很滿意。

這段話雖然沒有什麼波瀾,但卻展現了王玥波對自己選擇的堅不可摧的定力。他的眼神里閃爍著自信的光芒,嘴角掛著淡淡的微笑,仿佛在告訴我們:我的路,我無悔。

雖然王玥波的收入可能沒有德雲社的頂級演員高,但他找到了自己的一片天地。

他在評書界有著獨樹一幟的表演風格,深受眾多聽眾的喜愛。此外,他也一直保持著對相聲的熱愛,經常參與一些相聲演出,充分展示了自己的才華。

兩人選擇不同,但都在各自的領域取得成功:郭德綱在相聲界成立德雲社,成為一面旗幟,王玥波則在傳統評書領域深耕細作,成為了新一代評書藝術家的代表人物。

它們的故事,正印證了古語「條條大路通羅馬」。每個人在藝術的道路上,都有自己的選擇和追求。

王玥波的選擇,儘管不如德雲社那樣成功商業,但卻讓他找到了內心的平靜和滿足感。

他的表演風格更貼近傳統,保留了相聲和評書的本真魅力。在他看來,藝術不應該被商業利益所綁架,而應該真正服務於觀眾,帶給他們歡樂和啟迪。

郭德綱的創新之路的成功巨大,促進了德雲社的崛起。德雲社的崛起不僅讓相聲這門傳統藝術重新煥發生機,還有力地培養了一大批年輕相聲演員。

儘管郭德綱的爭議重重,但還是不得不承認,他為相聲的現代化發展作出了不可替代的貢獻。

兩人不同的選擇展示了傳統藝術在現代社會中兩種可能的發展方向:一種是堅守傳統,全身心地傳承;另一種是大膽創新,開拓市場。

這兩種路徑都有其價值和意義,而且它們都在為中國傳統文化的傳承和發展出力。

在2023年金秋十月,德雲社的拜師典禮上,氣氛熱烈。一群身著長袍的相聲演員站在台上,其中一位稍顯圓潤的身影格外引人注意。

觀眾們驚奇的發現,那竟是許久不見的王玥波,他與郭德綱一同站在台上,台下頓時響起一陣驚呼和竊竊私語。

前不久,在網上熱議的一番話讓人回想起了宣南書館第700場演出之際,王玥波的近況。他稱,雖然每月賺七八萬,比不上于謙,但對現狀相當滿意。

我並沒有因為離開郭德綱而感到後悔。這番言論在網絡上掀起了軒然大波,人們紛紛猜測我和郭德綱之間是不是存在什麼不為人知的恩怨。

然而,在拜師典禮上的場景似乎與外界的猜測相形見絀。只是看到王玥波和郭德綱相談甚歡,他們的舉止如同多年的老朋友般親切,讓人覺得他們之間的隔閡從未存在過。

儘管具體談話內容並沒有對外透露,但兩人和諧的氛圍已經引起了外界的關注。

在最近的一場表演中,王玥波額外地、主動地提到郭德綱,語氣中充滿了懷念和敬意。

"雖然我們選擇了不同的道路,但對相聲的熱愛從未改變。"他的話讓兩人的關係有了恢復的希望。

或許,時間或許能消解曾經的嫌隙,使兩位相聲界翹楚能夠握手言和,為觀眾帶來更多歡笑。

王玥波與郭德綱的重逢無疑使他們之間的關係得以轉機,儘管兩人選擇了不同的藝術道路,但對相聲的熱愛始終是他們的共同紐帶。

在近期的一次採訪中,王玥波表示:「我已經從離開郭德綱一事中走出來,對此無怨無悔。但如果有機會再次與他合作,我也會很高興地接受。

他的言論表達了對未來的樂觀態度,讓無數相聲愛好者看到了希望。

在相聲界,王玥波和郭德綱可能的合作帶來了傳統與創新的融合的可能。王玥波深厚的傳統功底與郭德綱創新的思維,可能會引發新的藝術火花。

這種方案不僅可以提供給觀眾全新的體驗,而且可以為相聲這一傳統藝術注入新的活力。

雖然目前並沒有確定的合作計劃,但兩人關係的緩和已經讓業界充滿期待。

評論指出,他們若能再次合作,將是相聲界的盛事,可以吸引更多人關注這門傳統藝術。

無論未來的發展如何,王玥波和郭德綱的故事都將在相聲界留下一段佳話。

他們各自的成就以及重聚的可能性,都有望為這門傳統藝術帶來新的生機和希望。

相聲的未來,或許就隱藏在這種傳統與創新的碰撞與融合之中。