近日,中郵基金在2024年半年度報告中披露,公司上半年的營業收入和凈利潤雙雙出現顯著下滑。

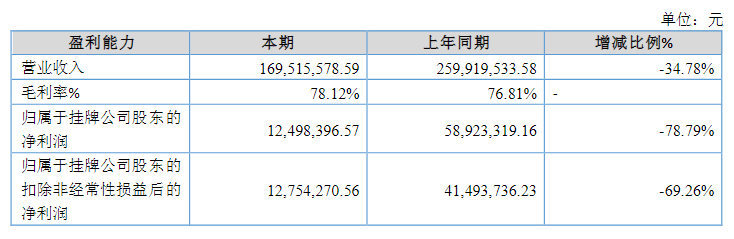

上半年,該公司營業收入1.7億元,同比下降34.78%;實現凈利潤9846.59萬元,同比下降24.07%;歸屬於掛牌公司股東的凈利潤1249.84萬元,同比下滑78.79%;歸屬於掛牌公司股東扣非凈利潤1275.43萬元,同比下滑69.26%。

成立18年,中郵基金這一老牌基金公司的公募管理規模還在600億元附近徘徊,陷入規模增長的瓶頸。中郵基金旗下多隻基金站在5000萬元的清盤預警線之下,如何應對「迷你基」問題也是該機構面臨的難題。

近年來,公募基金行業人才流失的現象日益嚴重,中郵基金也不例外。中郵基金2024年再失一位「名將」國曉雯,公司也需要採取有效措施,解決人才流失問題,恢復和增強公司的市場競爭力。

歸母凈利下滑超七成

中郵基金2024年半年度報告顯示,中郵基金上半年營業收入1.7億元,相較於2023年上半年的2.6億元,同比減少34.78%。

凈利潤方面,中郵基金上半年歸屬於掛牌公司股東的凈利潤1249.84萬元,同比下滑78.79%;歸屬於掛牌公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤1275.43萬元,同比下滑69.26%。

談及營業收入同比減少的原因,中郵基金在半年報中指出,主要是報告期內管理費收入同比減少。

隨著公募基金行業費率改革拉開序幕,行業內已掀起「降費潮」。中郵基金自2023年8月25日起,調低旗下20餘只基金的管理費率和託管費率,這些基金以主動權益類基金為主。其中,25隻基金的管理費率由1.5%下調為1.2%。

中郵基金營業收入主要來自於管理費收入,2023年管理費收入占營業收入比重為93.87%。

中郵基金第一大股東首創證券2024年半年報顯示,截至報告期末,中郵創業基金存續產品只數90隻,管理凈值規模741.09億元。其中,公募基金產品只數55隻,管理凈值規模601.55億元;專戶理財產品只數35隻,管理凈值規模139.54億元。

中郵基金成立於2006年5月,於2015年完成股份制改造,2015年11月24日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,成為首家登陸新三板的公募基金公司。

從股權情況來看,首創證券為其第一大股東,持股比例46.37%,中郵證券和三井住友銀行持股比例分別為28.61%、23.68%。

記者注意到,中郵基金產品布局不平衡,權益類產品規模占比較小,其管理規模主要靠固收產品來支撐。同花順iFinD數據顯示,截至上半年,該公司債券型基金17隻,資產凈值合計399.21億元,占比超過六成。

規模增長遇瓶頸

成立18年,中郵基金這一老牌基金公司的公募管理規模還在600億元附近徘徊,與頭部基金公司已經拉開較大差距。

此外,中郵基金旗下「迷你基」扎堆,有9隻基金(按基金主代碼統計)在二季度末規模不足5000萬元,站在清盤線的邊緣。其中,中郵景泰靈活配置、中郵樂享收益靈活配置基金規模不足2000萬元,中郵滬港深精選混合、中郵睿澤一年持有債券管理規模不足3000萬元。

從近5年的新發基金來看,中郵基金自2021年發行規模達到高峰185.31億元後,便開始下滑。中郵基金在2022年發行5隻總規模達31.64億元的基金後,在2023年和2024年均無新發基金。

中郵基金曾在2023年被暫停產品註冊六個月,讓公司的管理規模承受更大壓力。2023年9月28日,中郵基金收到北京證監局下發的行政監管措施決定書,因三方面違法違規被責令整改,並暫停受理公募基金產品註冊六個月。

從基本情況來看,中郵基金違法違規的事項類別包括公司治理、合規內控、業務管理制度以及對境內外子公司管控。該公司在公告中表示,此次行政監管措施,對中郵基金現有業務不會造成較大影響,但對後續業務的增長與發展將產生一定的影響。

當然,中郵基金陷入規模難題的背後,與基金的業績表現有著千絲萬縷的聯繫。同花順iFinD數據顯示,截至8月28日,近一年中郵基金旗下有23隻基金(按基金代碼統計)凈值下跌超過10%。其中,中郵專精特新一年持有期混合、中郵核心科技靈活配置、中郵滬港深精選混合、中郵軍民融合靈活配置等多隻基金資產凈值下跌均超過20%。

人才流失之痛

公募基金人才的穩定性和專業性對於基金的運作和投資者的信心至關重要。然而,近年來,公募基金行業人才流失的現象日益嚴重,中郵基金也不例外。

當然,中郵基金也曾有過「高光」時刻。2013年至2015年,中郵基金旗下權益產品表現不俗。當時,中郵基金擁有任澤松、鄧立新、許進財等明星基金經理,三人並稱「中郵三劍客」。

任澤松管理的中郵戰略新興產業2013年收益率超過80%,獲得主動偏股型基金年度冠軍。2013年至2015年,中郵戰略新興產業三年間回報率達485.65%。

中郵基金這三年間管理規模也從200多億元漲到789億元,達到歷史頂峰。

2017年以來,任澤松所管理的基金接連被曝「踩雷」樂視網、爾康製藥和宣亞國際,投研能力受到投資者質疑。受此影響,基金業績也普遍不佳。

任澤松在2018年離開中郵基金,轉戰私募。隨後,許進財也於2018年10月離職。另一位明星基金經理鄧立新曾升至中郵基金投資部副總監的職位,不過在2017年深陷「老鼠倉」泥潭。

隨著明星基金經理的離開,中郵基金輝煌不再,規模和業績也不復從前。

事實上,近年來中郵基金人才流失問題比較嚴重。Wind數據顯示,截至8月28日,近一年,中郵基金離任基金經理數為3人,行業平均為1.92人;近一年新聘基金經理數為2人,行業平均為3.97人。中郵基金任職年限1至3年的基金經理占比最多,為38.1%。

2024年,中郵基金再失一位「名將」,基金經理國曉雯在6月份「清倉式」卸任所管基金產品。

國曉雯在管規模曾突破100億元大關,還曾在中郵基金打造過兩隻「翻倍基」。由於市場行情的調整,截至2024年一季度末,國曉雯管理6隻基金,但總規模已經降至不到40億元。

國曉雯的離開對中郵基金來說是一個挑戰,公司需要採取相應措施來應對人才流失帶來的影響。

《國際金融報》記者就「迷你基」的應對以及接下來的發展規劃等問題給中郵基金髮送了採訪函,但截至發稿,暫未有回應。

記者:魏來

編輯:陳偲

責任編輯:畢丹丹

—— / 好文推薦 / ——

- 上海修法推進國際金融中心建設

- 鮑威爾「放鴿」,全球市場巨震

- 騰訊視頻進,愛奇藝退

- 哈里斯、特朗普接連「過招」

- 千億快手:利潤向上,股價向下

- 黃金「強牛」行情能持續多久?

點亮「在看」,你最好看!(*╯3╰)