身為父母,費盡周折養育孩子,總以為這是了不起的成績。

但是隨著孩子慢慢長大,兩代人之間的關係,悄然發生改變。

紀伯倫寫過一篇詩歌《你的孩子其實不是你的》。

「你的兒女,其實不是你的兒女。他們是生命對於自身渴望而誕生的孩子。他們藉助你來到這世界,卻非因你而來,他們在你身旁,卻並不屬於你......」

誠然,父母和兒女,有血緣關係,卻不得不在一次次目送之中,慢慢分別,直到某個轉角,再也不見。

聰明的父母,總是懂得放手,讓孩子做孩子,讓自己做自己。

01

父母是弓,孩子是從你那裡射出的箭。

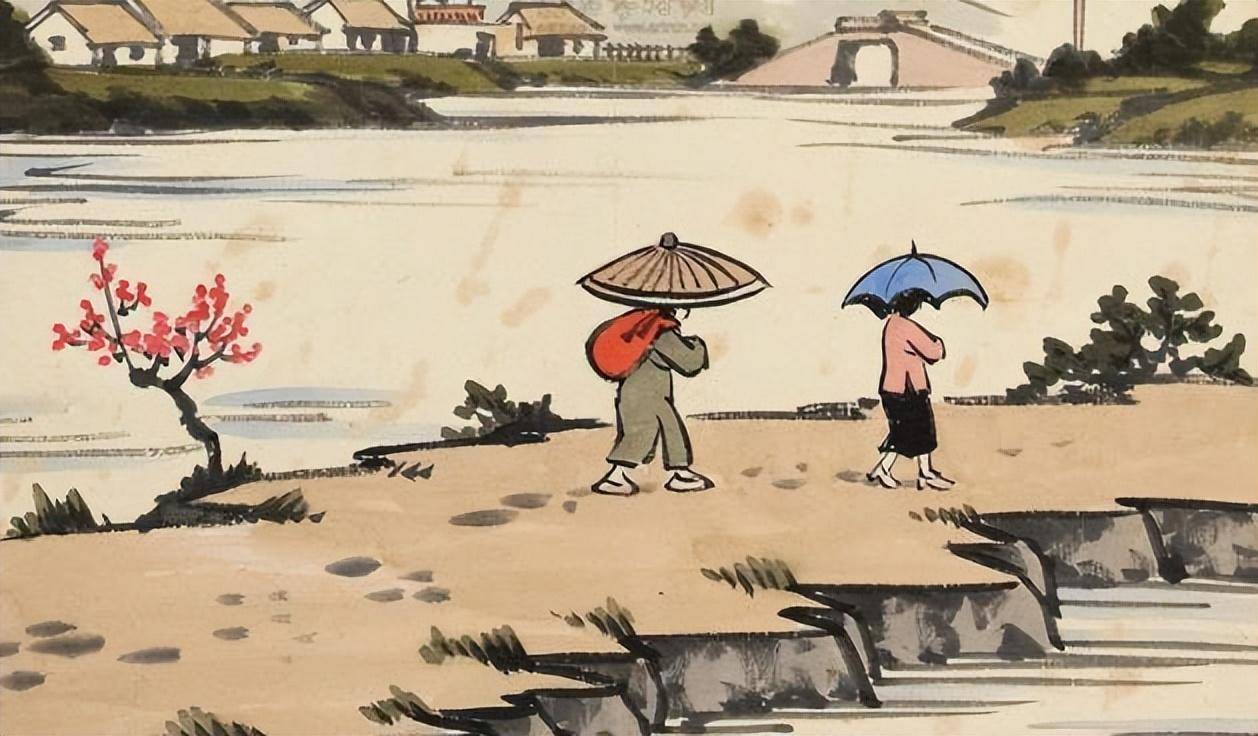

龍應台在《目送》里寫道:「所謂父女母子一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世,不斷地在目送他的背影漸行漸遠。」

是的,一開始是父母送孩子去學校。

從小學到初中,再到大學,再到職場。

再後來,父母在老家留守,孩子在遠方工作,成家立業。

逢年過節,家人總是要團聚,但是團聚的日子不會太長。孩子終究要繼續遠行。

一次次遠行,一個個告別,一次次目送。

就在目送的過程中,父母和孩子的距離,越來越遠。從朝夕相處,到隔三差五打個電話。從無話不說,到彼此也有小秘密。

分別,是沒有關係的。因為父母早已做好了分別的準備,從送孩子去上學的那一刻開始。

事實上,父母一輩子,都是拼盡全力托舉孩子,去更高更遠的地方。也為遠行的孩子,感到驕傲。

02

父母育兒是責任,但人終究要為自己負責。

孩子小時候,和玩伴鬧翻了。孩子說:「你等著,我去告訴媽媽。」

媽媽是無所不能的,可以為孩子遮風擋雨,也能夠處理很多的麻煩。

孩子讀書時,若是成績不太好,老師說:「明天,讓你的家長來。」

請來家長,對孩子的學習負責,總能起到很好的監督和引領作用。

孩子到了十八歲,經歷了一次成人禮,忽然發現,自己做了什麼,對了錯了,都不能請家長了。

有什麼情況,可以告訴媽媽,但是媽媽也愛莫能助。比方說,大學裡的一道題目,媽媽不知道;大學裡的一次戀愛,媽媽管不了。

教育家赫欽斯說過:「教育就是幫助學生學會自己思考,作出獨立的判斷,並作為一個負責的公民參加工作。」

從孩子必須為自己負責的時候,父母的愛,在慢慢隱退,沒有辦法承擔起孩子的命運,連代替孩子受過,也不能。

03

孩子長大結婚後,和父母不再是一家人。

看過這樣一句話:「父母的家,永遠是孩子的家;孩子的家,不是父母的家。」

當孩子想父母的時候,邀約父母來住一段時間。但是住久了,這矛盾就鬧起來了。

特別是已經結婚的孩子,父母是否可以留在身邊,還得看兒媳、女婿的態度。

孩子的愛,分成了好幾份,愛父母,是其中的一份而已。

當然,孩子在經營婚姻和家庭的時候,也會有不同於父母的三觀,生活方式。父母的經驗,明顯是多餘的。

也許孩子的家庭,需要老父母去帶娃。

別以為,老父母把娃帶大了,就可以得到反哺,子孫就會孝順。那只是幫忙而已,不是一場交易。

等娃長到一定的年紀,老父母還是要離開。

再說了,娃在長大,老父母會更老,終究有一天,會抱不動娃,也跟不上娃的步伐。

天下無不散的宴席,也沒有父母和孩子時時刻刻在一家的道理。

分家吧,每個人都過不同的生活。有了距離,反而有了一點點的牽掛,感情還會好起來。

一家人變成了兩家人,平時有禮尚往來,借錢有規矩,孝順有說法,帶娃有期限。什麼都明明白白的,固然是冷漠了一些,但是彼此安好。

04

到頭來,生兒育女一輩子,不過是養了一個送走自己的人。

時光真的很殘忍,不知道從哪一天開始,你會發現自己很多的皺紋,還有一撮白髮。

也想去幫孩子做點什麼,但是抬起手,卻發現什麼都做不了。

你不想變成孩子的累贅,因此準備了養老金,也有一定的存款,還有自己的房子。但是你終究是會變成孩子的累贅,因為你會走不動,需要人搬來搬去,曬太陽,看病。

你還會想到,自己百年以後,孩子怎麼辦。想著想著,就過完了一生。

世界那麼大,人那麼多,但沒有人可以永恆。

父母走了,家還在。能夠永恆的,也只有是家。

到了最後的一段時光,你就會發現,我們戀愛,讀書,結婚,工作,育兒,終極目標,就是有一個孩子,可以送自己去另一個世界。

你哭哭啼啼地來到世上,孩子哭哭啼啼地送走你。

哭完了,一轉身,孩子還要投入到生活,還要去工作,還要好好過日子。

你也慢慢走出孩子的記憶,曾經牽手、嘮叨的畫面,變得模糊。

05

懸崖上,有一隻老鷹,把老巢打翻。

它的孩子,掉落到空中,戰戰兢兢地撲騰翅膀。

有人問老鷹:「為什麼那麼殘忍?」

老鷹回答:「如果我貼著地面去教育他們,那它們長大了,哪有勇氣去接近太陽呢?」

原來,父母和孩子的緣分,不管多深,也註定要各自獨行。

我們能夠做的,就是好好珍惜相處的時光,把自己的日子過好,就是愛孩子,也愛父母。

也不知道來生還會不會再見,過好今生再說吧。

作者:布衣粗食。

關注我的文字,走進你的心靈。

文中配圖來源於網絡。