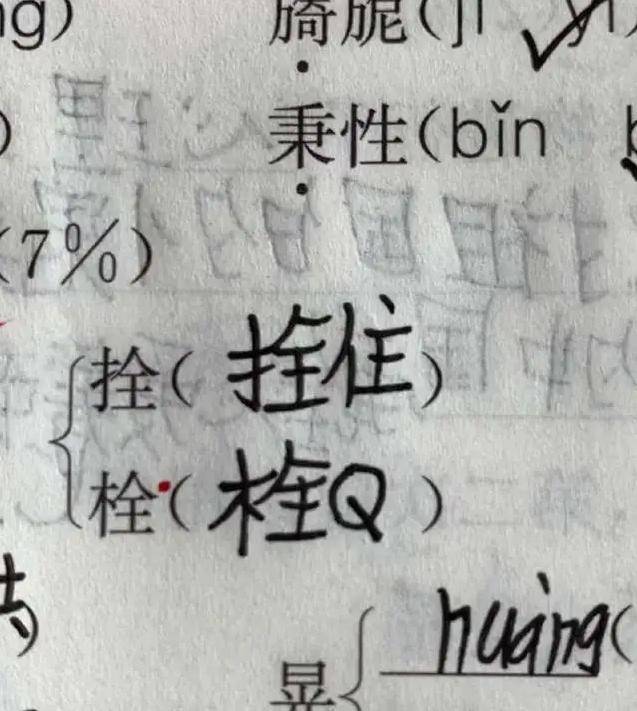

用「栓」字組詞,小學生竟組出了「栓Q」?寫作文表示處境不妙,小學生竟寫出「芭比Q了,這下我們都玩完」?……當這些網絡流行梗逐漸出現在小學生作業里,作為老師,會作何感想?

據長江日報消息,為引導孩子規範書寫詞彙,多所小學的語文教師推出了網絡用語「禁用令」。梳理髮現,語文教師禁用的網絡用語多為以下幾類:中英文混合的網絡流行語,如「芭比Q了」「栓Q」等;首字母縮寫組成的詞彙,如「YYDS」「XSWL」等;粗俗、諧音詞彙,如「懵逼」「嘎了」等;表意不明的詞彙,如「爺青回」「碰瓷」等。

事實上,網絡流行梗「侵入」中小學生群體,已經不是什麼新鮮事兒了。曾有家長無奈地說,如果不知道最近有什麼網絡梗、流行語,回家問問家裡的未成年孩子就知道了。

青少年感知世界、吸收新鮮事物的能力強,善於相互輸出、相互模仿。在他們的語言體系里,總是包羅了社會上最新近、最全面的詞彙。同時,青少年鑑別力、分辨力相對較低,大人聽來粗鄙、低俗甚至是暴力的語言,也可能輕易從他們的嘴裡說出來。

這是由孩子所處成長階段的特性決定的。回想下自己的學生時代,是否同樣有流傳於學生間、足以令老師家長目瞪口呆的表達?今時不同往日,現在的孩子觸網機會大大增加,對於各類信息的接受尤為複雜。據2023年12月發布的《第5次全國未成年人網際網路使用情況調查報告》顯示,2022年我國未成年網民規模已突破1.93億,未成年人網際網路普及率達到97.2%。當網絡上的流行梗以天為單位迅速更新時,這些低齡使用者,更加迅速地將之吸收掌握,並在校園這個主要活動場景中傳播轉化,不斷賦予這些詞彙強韌的生命力。

語言是思想的外衣,語言學的發展,就是社會的一面鏡子。每個社會階段出現的新詞彙,都在以其特有的方式,記錄社會事物和社會思潮的變遷。在以網際網路為主要溝通工具的當下社會,新詞彙的出現同樣是自發自為、無可阻擋的,它們反映的就是當下人們交流的需要、情感的需要,反映出各種文化的碰撞溝通。所以,要阻擋這些「奇形怪狀」的詞彙進入小網民們的視線,乃至進入他們的語言體系,幾乎不可能。

在承認這個前提下,辯證地看待網絡梗的「入侵」,以分類視角「過濾」孩子們的語言,作為引導者該做哪些、不該做哪些,答案就很明顯了。

一是別寄希望於「一禁了之」。網絡化生存年代,沒有人可以逃離網絡語言生態的籠罩,孩子也不例外。10月11日,中央網信辦、教育部部署的「清朗·規範網絡語言文字使用」專項行動,重點整治的也是「歪曲音、形、義,編造網絡黑話爛梗,濫用隱晦表達等突出問題」。對網絡表達「一刀切」,反而容易激發孩子們的好奇和逆反心理。

二是教給孩子辨別的能力。「大風可以吹起一張白紙,卻無法吹走一隻蝴蝶,因為生命的力量在於不順從」,南京一位老師在教孩子分辨網絡爛梗的時候,曾因借用馮驥才的這個比喻而走紅網絡。比禁令更有效的,是教孩子如何「做有生命、會思考的蝴蝶,不做隨風而飛的氣球」。其底層邏輯就是讓孩子們意識到,跟風模仿並不酷,思考才是一種深層魅力。這一點,很考驗老師和家長循循善誘的能力。

三是多讓孩子們吃「精糧」。我們的文化傳統沉澱了太多優美、準確、浪漫的語言元素,詩歌、散文、小說等等經典文學中,蘊含著強大的文字吸引力。以更適合當代孩子心智的方式,將這些好東西,輸送到孩子們的視野,才能從內部建立孩子們對網絡黑話爛梗的「免疫力」。

來源:紅星新聞