《哈爾濱一九四四》播出過半,藏在前面的鉤子漸漸顯露了出來。

第二集,特務科擺了一桌「鴻門宴」,席上,情報股股長潘越說宋卓文長得像電影明星浦克,一句無意的玩笑話到了第十三集才再次翻出:日偽特務被除掉前告訴潘越,形跡可疑的男人長得像浦克。

潘越說宋卓文長得像電影明星浦克(圖源:微博)

潘越說宋卓文長得像電影明星浦克(圖源:微博)

這個看似閒筆的小橋段,卻是編劇王小槍的精心設計,在演員秦昊確定了之後,特意改成電影明星浦克。浦克當時是滿洲映畫協會的代表性演員,在偽滿洲國人盡皆知。選擇浦克也有另一層意思,浦克創作的第一部作品《真假姐妹》,講的是一對身份莫測的姐妹,這暗合了劇中宋卓文、宋卓武雙胞胎的身份。

張黎不動聲色地放下「鉤子」,吸引觀眾對歷史細節的探索。但有些可惜的是,在有關《哈爾濱一九四四》的討論中,故事背後的內核與精神,有一部分被其他諸多繁雜的衍生討論所模糊掉了。

作為一部諜戰劇,類型化決定了其諜戰的精彩程度,文本性決定了其歷史的厚度。從這個角度看,《哈爾濱一九四四》是我們研究諜戰劇的一個新樣本:將歷史背景融進故事當中,從人物中間發掘戲劇張力,用全新的視角解讀一群人和一段被遺忘的歷史。

在劇集播出過半時,毒眸和《哈爾濱一九四四》的導演張黎聊了聊,試圖拆解這部劇中不為人知的歷史細節和複雜糾纏的人物設計,尋找那些被輿論場忽略的、這部劇真正值得討論的空間。

拾取稀缺的歷史碎片

如果精神信仰是諜戰劇的靈魂,那歷史與人物就是塑造諜戰劇的血與肉。

在諜戰劇中,歷史背景是推動劇情發展不可忽視的重要元素,它決定了人物身份差異,決定了故事脈絡走向,更重要的是,它賦予了一部劇思想厚度和故事深度。在不同時間、不同地點、不同事件進行的歷史選擇,很大程度上決定了故事最終的呈現。

在時間節點上,《哈爾濱一九四四》選擇了近代史中最關鍵、最動盪的時期之一——抗戰勝利的前夜1944年。

抗戰勝利的前夜1944年(圖源:微博)

抗戰勝利的前夜1944年(圖源:微博)

一如《大明王朝1566》,《哈爾濱一九四四》也將時代節點放置在了片名之中,這是個無意的「巧合」,不過張黎也認同,關鍵節點是劇集核心所在。《大明王朝1566》里,1566年是明朝走向的興衰點,而《哈爾濱一九四四》里,1944年是抗戰勝利的轉折點。

《大明王朝1566》(圖源:豆瓣)

《大明王朝1566》(圖源:豆瓣)

張黎回憶,當時的片名琢磨了很久,片名寫了滿滿一黑板,自己最喜歡的是另一個名字《層林盡染》,在他看來這個名字更契合劇里呈現的形式與氛圍,「是一個逐步光明的感覺」。而最終選擇《哈爾濱一九四四》這個名字,也同樣清晰地表達了對時代和歷史的關注,在特定的時期,那片土地上發生的歷史細節和彼時人們的生存狀態,終究被包裹進來。

導演張黎(圖源:網絡)

導演張黎(圖源:網絡)

1944年,抗戰勝利在望,局勢漸明,偽滿洲國因特殊的地理位置,動盪感相對其他地方更加強烈。在這個關鍵時間節點下的諜戰戲,緊張刺激感加重,人物的抉擇與立場為故事提供了更多的敘事可能,人物命運在歷史動盪下的考驗也更具意義。

在地點的選擇上,《哈爾濱一九四四》也有區別於其它諜戰劇的思考。張黎提到,很多諜戰劇選擇講述上海、北平、南京等地的故事,而偽滿洲國時期的東北歷史也是需要重視的,「東北抗日是被嚴重低估的,其歷史的理解深度被嚴重低估。」

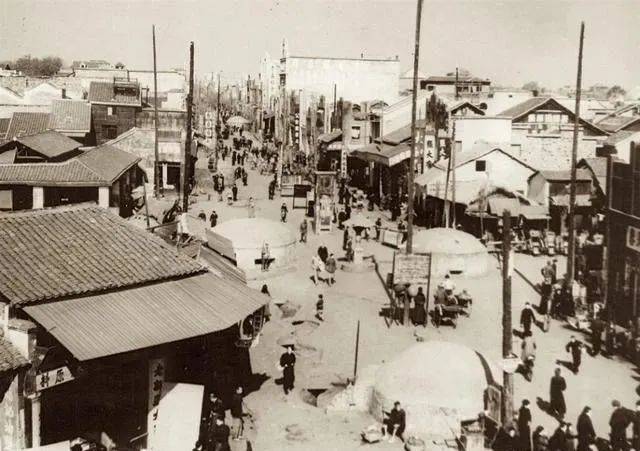

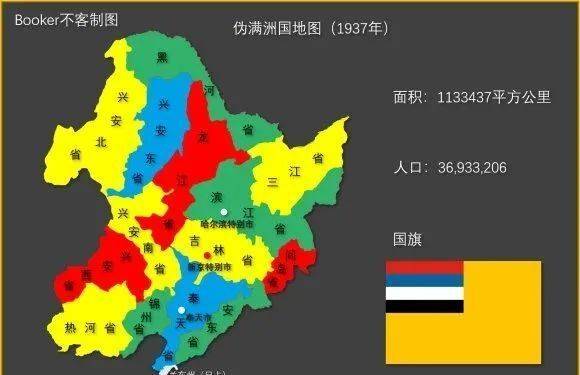

1932年到1945年的東四省處於偽滿洲國統治,其地理位置決定了該地的政局敏感——日本侵略中國的主要地區,蘇俄與中國的邊境一帶,朝鮮復國的海外活動地。更重要的是,偽滿洲國涉及至關重要的中華民族疆土完整的問題,「這是個獨特的地域,東四省是1932年活生生割出去的一塊領土,當一個國家的領土疆土不完整,普通人的生存和安全也就無從談起。」張黎說道。

偽滿洲國版圖(圖源:微博)

偽滿洲國版圖(圖源:微博)

從奪回失去的疆土出發,《哈爾濱一九四四》為信仰鬥爭增添了更高的價值維度。摧毀偽滿洲,爭奪回本屬於我們的土地,這也使得這段歷史背後的政治意義難以估量。

《哈爾濱一九四四》的這份歷史厚重感,在劇集前段少有涉及,這是張黎有意為之,「如果前面注意太多歷史,諜戰部分就不好看了。」他選擇把歷史的深刻與沉重放置到後段,徐徐推進,到最後才會有「狠狠一拳」的感覺。

比起更長篇幅的表述,前半段的歷史呈現,大多都藏匿在細枝末節處。從第一集特務科科長關雪審問地下黨老段提到的大米,再到後面宋卓武餃子店吃的雜糧餃子,都隱密地點出了那一時期偽滿洲國生活狀態:受到日本頒布的《米穀管理法》影響,漢人沒有資格吃米麵,那時漢人、滿人、日本人分為三六九等。

關雪審問地下黨老段提到了大米(圖源:微博)

關雪審問地下黨老段提到了大米(圖源:微博)

雖然臭名昭著的「731部隊」在劇的前半部分隻字未提,但是一直像幽魂般地存在在各個劇情中。從關雪將石醫生、田小江交給日本人,再到日本人突然為特務科組織的一次體檢,都在暗示「731部隊」正在進行著醫學試驗。

當我們討論「諜戰劇」時,更多關注的是正反雙方的智力鬥爭,以及緊張刺激的懸疑情節。但不可忽視的是,每一個諜戰故事,背後都藏著真實的歷史細節。《哈爾濱一九四四》在虛構的故事之中,放置了大量的真實歷史事件,並在虛實之中找到了平衡。在張黎看來,「諜戰是人類的鬥智斗勇,歷史是一個底。」

人,是構成歷史的基底

如何拆解一段複雜的歷史,將其不動聲色地置入到故事中,進而形成更深邃的信仰思考,既是《哈爾濱一九四四》需要克服的創作難點,也是打開思路的創新方向。

複雜的歷史背景,意味著人物有著不同的人生選擇,其抉擇背後的社會關係映射出時代命運的無常,這讓人物的鮮活性有了基底,人物的成長線也有了方向。

從視角上看,《哈爾濱一九四四》獨闢蹊徑地尋到了一條求解之道。不同大部分將視角專注於國共兩黨或中日矛盾的諜戰劇,《哈爾濱一九四四》的視角更為龐雜,劇中涉及的勢力有日本軍人、國民黨軍統、偽滿特務、抗聯戰士等,各路勢力分立山頭,暗潮湧動。

淺野大吾代表的日本勢力仍強據東北四省,進行野心搶占;金科長、關雪代表著偽滿特務,試圖恢復滿清政權;寧先生代表著國民黨軍統,希望奪回東北四省控制權;卓文、卓武代表著共產黨的情報工作人員,與敵對勢力斡旋,努力實現東四省真正的解放……

身份只是表象,不同的身份背後,是不同的信仰,而信仰的分岔,才是鬥爭的起點。《哈爾濱一九四四》從人物出發,梳理當時詭譎多變的局勢,從中挖掘人性的善與惡,共同構築了時代背景下的眾生群像。

張黎談到,他看中這個劇本的一部分原因就是有意將人物的身份都設置在了基層,看小人物在歷史洪流中抉擇和行動。他們的生死之舉往往構成了諜戰劇的主要情感支撐點,具有更令人動容的戲劇張力。「小魏之死」是劇集前半段一次集中的情感爆發事件,小魏慘遭特務科割喉而死,這一事件既讓宋卓文等人更加堅定了自己投身的共產主義事業,也對敵方形成了一次不小震懾,關雪說,「我想清楚了,我們贏不了他們。」

「小魏之死」(圖源:微博)

「小魏之死」(圖源:微博)

而在關雪口中自己「贏不了」的那些人,他們的真實姓名大都湮沒在漫漫歷史長河中,他們為這個國家付出的鮮血甚至生命,可能不為人知,但熠熠生輝。支撐他們始終不曾放棄、為了一個尚未到來的光明付出所有的,正是始終不滅的理想與信仰。

而當視角重新投向彼時在哈爾濱活動的各方勢力、各色人等,我們可以看到,劇中的角色不分大小,都是構成歷史的一部分。

關雪是這部劇里的一個關鍵人物。她經歷過戰亂,本應能夠理解戰亂的疾苦,但因為滿清貴族後裔的身份,她選擇承襲「光復夢想」,「這是一種更腐朽的思想,是徹底的倒退。」張黎談到,「她的故事是一個受害者怎麼變成加害者的過程。」

與關雪形成制衡的宋卓文、宋卓武雙胞胎兄弟,更多代表著堅實純粹的力量。這對雙胞胎,一個是有組織「智多星」,一個是無組織的「羅賓漢」,一文一武,一體兩面,展現了不同的理想狀態。同時,雙胞胎身份也為諜戰計謀巧思上難度,讓故事變得更加難測。

除此之外,老錢、謝月、潘越、胡彬等人,也都跟關雪延展出不同的糾葛。面對觀眾目前質疑的人物之間「不合時宜」的愛情,張黎很確定地說,「這個劇裡面其實沒有愛情,但情感卻是洋溢在字裡行間。」

《哈爾濱一九四四》里的情感,一方面外顯為各種不同維度,另一方面也是刻畫人性的橋樑。比如,關雪對金科長如兄如父的依戀之情,卓文卓武之間的兄弟情,卓文對小魏的戰友情。當他們情感和信仰發生衝突時,抉擇便成為了人物成長的重要一關。

為了保護情感的即時性,在拍戲的過程中,張黎並不強求演員對故事背後的歷史有太多了解,在他看來,演戲需要直覺,了解的太多,會破壞對於人物對人性的把握,和當下所能給出的、最真實的反應。不過,張黎也提到,「我還是心慈手軟了,其實還可以給他們更多壓力。」

作為導演,張黎同樣也讓自己不被影響,很多時候他並不對結果進行預判,「當你完全在意這個東西,尤其比如播後的一些數據,那就沒法幹活了,我們就是按照我們的本意,我們的能力,我們的熱情來搞,否則會幹涉到你的很多判斷發揮。」

在快節奏的內容消費時代,對於帶有類型化要素的作品,觀眾的要求往往傾向於落在對劇情節奏和實時畫面的衝擊力上。即便是有著宏大歷史背景的《哈爾濱一九四四》,也無法跳出現有的創作需求而生長。

《哈爾濱一九四四》劇照(圖源:豆瓣)

《哈爾濱一九四四》劇照(圖源:豆瓣)

因此,從目前呈現的結果來看,《哈爾濱一九四四》選擇了重拿輕放,將厚重的歷史背景和故事內核,具象化為那個年代芸芸眾生的群像圖譜,在複雜的人物關係構建中,找到了能引發觀眾共鳴的、最樸素的情感與信仰。

匠心打磨歷史肌理

從早期的歷史正劇創作,到如今新時代類型劇的拓展,張黎對歷史的呈現始終有一種深深的責任感:「我們做劇有一個原則,首先不要錯,歷史精神不要錯。」

在《哈爾濱一九四四》的製作環節,張黎對於歷史的細節要求嚴苛,從編劇到美術,從美術到演員。歷史成為劇組每個人的「必修課」,對歷史細節的警惕,也成為了團隊的一種本能反應。

張黎談到,《哈爾濱一九四四》的劇組團隊中,對歷史最了解的是美術團隊。「旗袍都是一件件手工的。還有章、紙、墨這些,沒有一個現成的,都是自己做出來的。」如今呈現在劇里的大部分歷史細節,甚至可能都不會被注意到,但正是這些細節,才構築了一個足夠真實的歷史世界。

劇中服裝的歷史細節

劇中服裝的歷史細節

而從文本層面來說,張黎認為編劇應該具有足夠的歷史儲備,這樣才能遊刃有餘地將歷史細節融入到劇本故事之中,劇情呈現得自然不生硬,人物動機也合理不奇怪。

張黎被很多觀眾稱為「歷史正劇第一人」,從《雍正王朝》開始,張黎長期沉浸於浩瀚的歷史卷宗中,塑造了他對歷史的敬畏心與責任感。而諜戰劇是他目前最靠近歷史的、一條少有人的專業賽道,張黎不無感慨地說到,「需要表達你的專業度、歷史認知的賽道少了。」

面對目前市場上歷史正劇稀少,而觀眾不斷呼喚的情況,張黎也表示理解,「每個人一生都要過河,歷史正劇是一個橋的扶欄,它不會跟著你,但是需要扶它的時候,它就會在那裡。」

當然,從行業的角度看,無論歷史正劇的數量減少,還是諜戰劇的創新,都並非單一問題所導致的結果。但如今的劇集市場足夠大,觀眾足夠多,有機會也有可能承載更多不同類型、不同風格的內容。

因此,「為何出發」十分重要。雖然真實歷史的廣度與厚度,為諜戰劇賦予了更多可能,但創新不是目的,而是一種結果。《哈爾濱一九四四》的出發,是為了掀起蒙在塵封歷史上的蓋布,哪怕只是一角,也足以揭開一段新的故事,跨越時代的長河,為新時代敲響一記遼遠的鐘聲。