北大一場實驗故障的警示:這個領域被卡脖子,比晶片更可怕!

這些年來,中國在越來越多高端科技領域占有了一席之地。

有人把5G、航天、晶片的戰爭形容為「上甘嶺」,任正非說美國人是喝著咖啡搞科研,中國人是小米加步槍打衝鋒。

不過,在少數領域,我們可能面臨一個尷尬:連打仗的槍,都是對手造的。

這就不得不提到一個幕後行業,科研的上游、科學家的眼睛——儀器儀表。

2018年12月5日深夜,北大核磁中心內,在沒有人使用和操作儀器的情況下,一台800兆赫茲譜儀突然噴出液氦,磁場急速下降。

這是嚴重故障,北大核磁中心聯繫到德國製造商布魯克,對方卻提出「先付費再升場」,要北大先付23萬人工費,再派人準備液氦。

這費用顯然是太貴了!

堂堂北大,只能聯繫國內其他科研用戶,發公開信集體聲討。

北大方面的公開信

這場爭鬥在當時科學界吵得沸沸揚揚。

因為位於北京大學西門內的北京核磁共振中心總共有10台這樣的設備,總價值高達2億元人民幣,是全國擁有這類儀器數量最多、規模最大的實驗室。

也就是說,我們最高等級的科研單位,花錢的大客戶,竟被人拿捏了,還毫無辦法。

「中國人購買科研儀器的熱潮不知道救活了多少外國公司。」這是有關領導的感嘆。

後來有媒體報道,布魯克對其他客戶報價2.2萬元的交換機,有人在淘寶上200元就能買到同款;布魯克報價20萬元的配件單元,也有人能2萬塊找其他公司搞定。

這就是技術壟斷養出來的傲慢。

但行業現實情況是怎樣呢?

在中國,高端科研儀器依賴進口,需要看別人的臉色。

國內科研常用的核磁共振儀、高分辨質譜儀等大型分析儀器,以及大部分的生命科學儀器如磁共振成像儀、超分辨螢光成像儀、冷凍透射電鏡、高端示波器等都大量依靠進口。

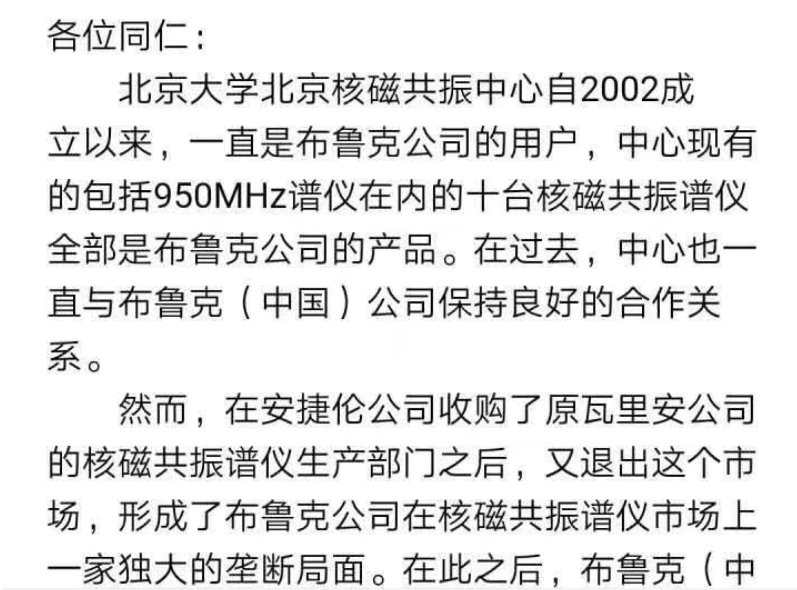

從2019到2023年,中國科學儀器進口規模呈上升趨勢,到2023年達到169.8億美元,年均復合增長率為5.4%。

其中,實驗分析儀器依然是2023年占比最大的品類,金額97.2億美元,占比57%;光學儀器和試驗機分別占比37%和5%。

已故的院士、我國現代國防光學技術及光學工程奠基人王大珩曾說:

「機器是改造世界的工具,儀器是認識世界的工具、改造世界的前提。」

儀器儀表並不怎麼出現在大眾視野中,也不像晶片、5G那樣人人關注,但它們卻是工業和經濟社會發展中不可或缺的基石。

我國行業分類的12個大類中,包括農林牧副漁、工業、建築業、交通運輸等9個大類都直接與儀器產業相關。

20世紀90年代,美國商務部曾經給出過兩個數據,美國儀器儀表的工業產值在美國GDP總和中占比只有4%,但是儀器儀表行業對整個國家經濟的影響達到了66%。

從1901年到2018年的諾貝爾獎獲得者中,不完全統計有11%左右與發明儀器或測量原理有關,70%的物理學獎、超過80%的化學獎和90%左右的生理學或醫學獎成果是藉助高精尖儀器完成的。

西方國家在這方面占據了先發優勢。

17世紀末荷蘭科學家列文虎克親手磨出顯微鏡,首先觀察到單細胞生物,這是人類的第一次。

2014年10月8日,諾貝爾化學獎頒給了三名科學家,獎勵他們發展出超分辨螢光顯微鏡(Super-Resolved Fluorescence Microscopy),把人的視野帶進了納米級尺度中。

1897年,德國科學家費迪南德·布勞恩(Karl Ferdinand Braun)發明世界上第一台陰極射線管示波器。

20世紀40年代,1946年泰克(Tektronix)發明了世界上第一台商用示波器Vollumscope,隨後在第二年又推出帶寬10MHz的觸發掃描示波器。

泰克在1948年的示波器廣告,當時售價795美元/台

熟悉電子的人,沒有不知道示波器的。

這個東西的發明,大大推動了全球電子、通訊、自動化、軍事工業乃至消費電子產品的蓬勃發展。

它的個頭通常不大,就像一台電腦主機箱。

但就是這樣一個小東西,也緊緊地卡著我們的脖子,阻礙著我們幾十個行業領域向更高水準邁進的腳步。

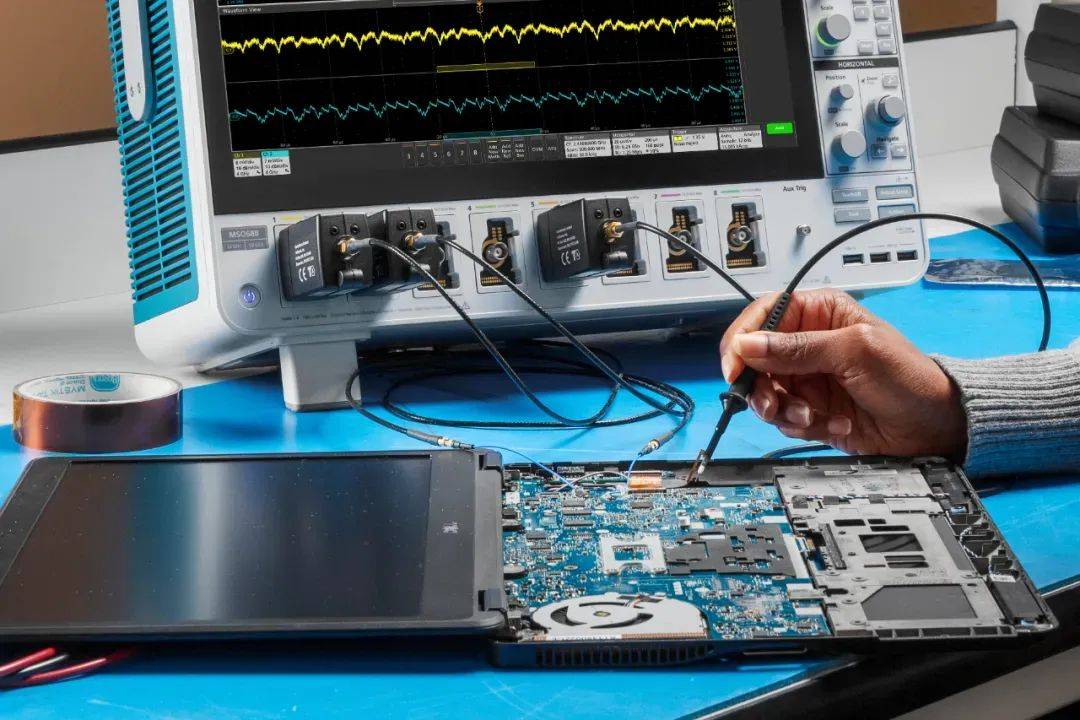

示波器是用途十分廣泛的電子測量儀器。很多人對它並不陌生,在學校里就接觸過。

它能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像,能看到電流波形,能測電壓、頻率、時間、相位等,用在電路設計、數字通信、國防軍工等等幾乎所有電子相關行業,是實驗室或生產線里的標配。

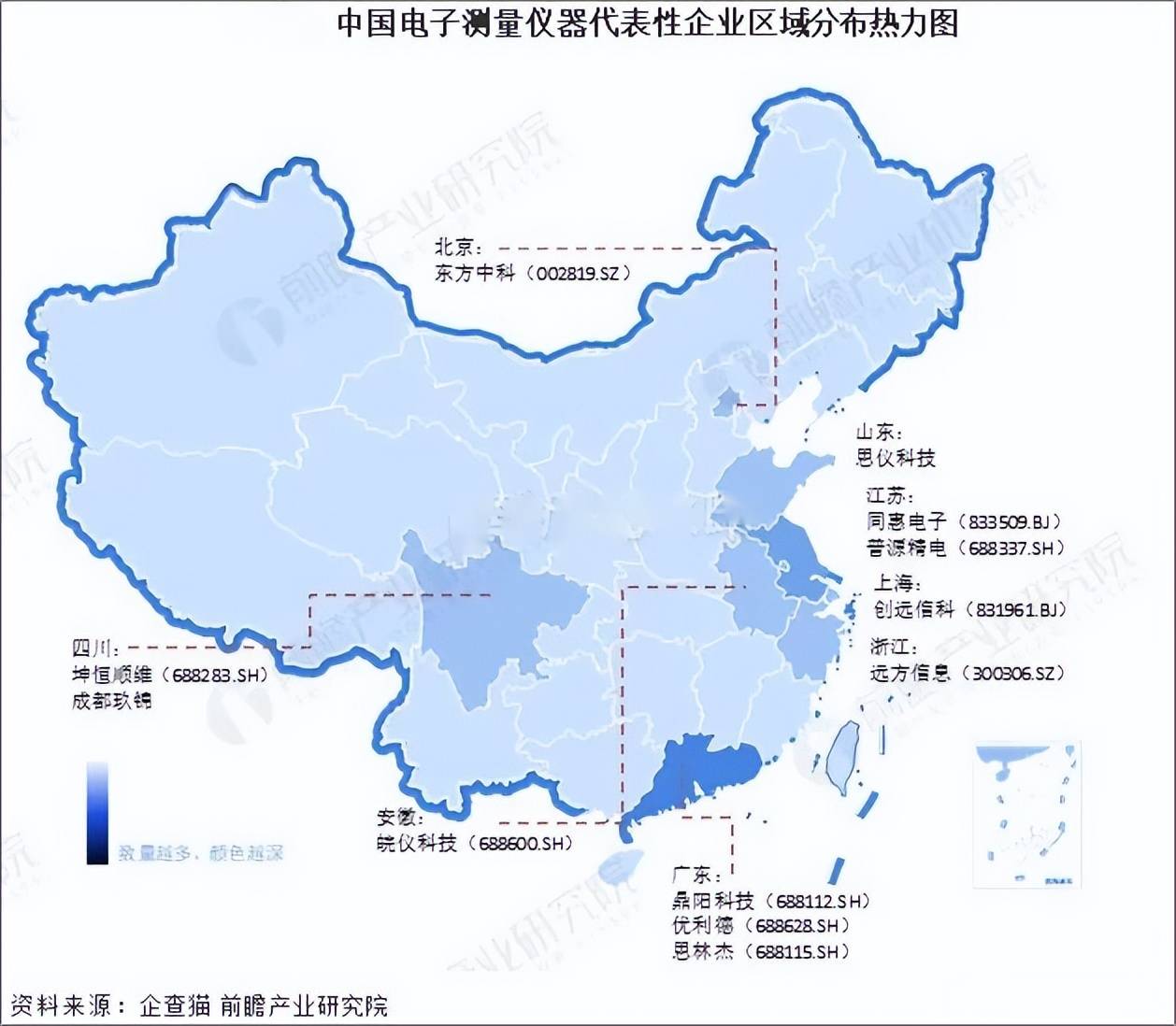

這個領域的全球市場,目前主要由幾家大型跨國公司主導。

美國的是德科技(Keysight)是無可爭辯的老大,2014年從安捷倫科技(Agilent)拆分出來。

安捷倫科技(Agilent)前身是由惠普公司(HP)在1999年拆分的。

是德科技目前最先進的數字示波器Infiniium UXR系列帶寬範圍高達110GHz,採樣率256GSa/s,專為5G、毫米波、雷達和衛星通信設計;它的自動化測試和設計軟體平台,也專門服務於5G、物聯網和汽車電子等高科技領域。

什麼概念呢?

帶寬表示示波器能準確捕捉的最高頻率的信號,帶寬越高代表示波器能夠分析的高頻信號就越高,是示波器的核心參數。

採樣率越高,越能精確地再現高頻和快速變化的信號。

市場上一般將帶寬1GHz以下的視為經濟型產品,主要用於教學和一般生產測試,通常幾千塊錢能買到。

1GHz~10GHz的為中端產品,是銷量最大的部分,在移動傳輸接口、USB TypeC接口等中等速度數據總線分析、車載網絡、WIFI測試、5G測試、消費電子等領域都會大量使用。

10GHz以上就是高端產品了,一般只在高性能電路研發和前沿研究中才用得到,比如高端晶片研發、光通信網絡物理層測試、超寬頻信號分析和太赫茲系統測試等。

所以,重點來了,如果說研究高端晶片是橫跨太平洋,那麼高端數字示波器就是賴以實現的艦船。

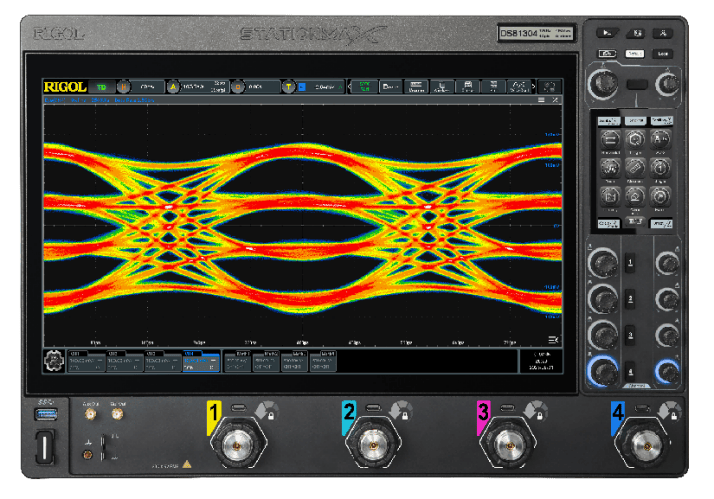

普源精電DS80000系列數字示波器

目前國內參數上最先進的DS80000系列示波器,最高帶寬也只有13GHz,40GSa/s的採樣率。

相差近十倍,我們在這方面和國際最先進技術還有至少兩到三代的代差。

而大部分其他廠商連5GHz帶寬都摸不到。

正是因為享有這種技術優勢,美國可以肆無忌憚地使出手段來打壓我們。

2018年以來,美國商務部通過工業和安全局(BIS)執行《出口管理條例》(EAR),在基礎技術和新興技術方面對中國嚴防死守。

2022年10月美國商務部又頒布了兩項出口管制條例,限制中國獲得先進計算晶片、開發和維護超級計算機以及製造先進半導體的能力。

模塊化的模擬示波器、帶寬超過1GHz的非模塊化模擬示波器,單通道超過60GHz帶寬的實時示波器,都被列入其中。

一絲縫隙都不透出來。

事實上,中國儀器產業也曾有輝煌的時刻。

上世紀50年代初,光學泰斗王大珩先生主導成立了中國科學院儀器館,即後來的長春光機所。

王大珩先生在英國留學期間,在1945年就發明了V-稜鏡精密折射率測定裝置,並將它成功轉化為商業儀器產品,在歐美得到廣泛應用。

光學泰斗王大珩先生

1958年,長春光機所就以研製高精密光學儀器而聞名,所研製的「八大件」(中型電子顯微鏡等八種測量儀器)更是新中國成立初期中國儀器產業快速崛起的標誌。

20世紀60年代,隨著國際局勢的變化,長春光機所臨危受命,先後在紅外微光夜視、核爆與靶場光測設備、高空與空間偵察攝影、空間光學測試、高速相機、太陽模擬器等領域實現了重大突破。

儀器儀表技術在那個困難年代還能艱難前行,緊跟世界步伐,卻在改革開放後黯然失色了。

一方面,這些老國營廠產品陳舊,缺少工程經驗和綜合服務體系,在改革開放後就顯得動作遲緩、沒有商業意識。

另一方面,一部分國營單位改制,分散成眾多民營儀器小廠,在市場生存壓力下,創新幾乎停滯。

彼時國外大量成熟先進的儀器設備湧入國內,迅速滿足了各行各業的需要。

相比之下,美國的是德科技、泰克科技、丹納赫,德國的羅德&施瓦茨,日本的安立公司,已經有幾十年的市場經驗,他們產品過硬、質量穩定,功能更成熟,工程經驗豐富,服務體系完善。

他們還早早就和中國的科研單位、學校機構展開了深入合作,通常會免費捐贈產品、軟體,免費培訓教學,這一招非常狠毒——在學之用之的學生走上崗位後,這些品牌的產品就已經成了行業標準,成了業內人士最趁手的工具。

就像Windows作業系統、Office辦公軟體、Autodesk和Adobe設計軟體,浸沒在整個生態里,習慣一旦養成,就很難再更改。

那如果要自己造呢?

這是一個多學科交叉、多技術整合、多產業協同的行業,技術壁壘不是一般的高。

是德科技拿出了占營收16%的研發費用來保持技術競爭力,2023年這個數字是8.82億美元,比我們國內全部示波器廠家的總營收加起來都要多。

技術上的追趕看起來遙不可及。

2023年是德科技的營收是54.64億美元,卡了北大脖子的布魯克全球營收總量是29.6億美元。

國內份額第一的國家隊企業電科思儀,在此前招股書中披露的2021年營收也只有15.13億人民幣。

這些數字,連國內網際網路大廠的零頭都不到。

研發投入高,市場容量小,後發者投入產出就顯得很不划算。

在造不如買的影響下,國內開始全面引進技術。

一些儀器廠被外資收購,一些改製成民營企業,自主科研逐漸邊緣化,隊伍也散了。

在北京做精密儀器儀表銷售代理的徐總,每天和各大院校、科研機構的工程師泡在一起,深諳這個行業的用戶需求。

通常來說,出於操作習慣和「穩妥可靠」的慣性考慮,客戶往往還是首選外資品牌。

但這兩年他也看到一個趨勢,包括普源精電、鼎陽科技、坤恆順維等國內測量儀器企業,不僅靠品質服務和超高性價比搶占了大批中低端市場,也在中高端產品方面躍躍欲試,產品疊代非常快,市場態度很積極。

對而難的事,不能不做,也不得不做。

國內這幾年解決卡脖子、補短板,心情很急迫,政策力度也越來越大。

除了從上到下的開通道、劃重點、圈課題、給扶持,也會要求國有單位在同等條件下優先採購國產產品,推進國產替代。

同時,資本市場加速向專精特新企業開放,民營戰隊中的鼎陽科技和坤恆順維都在2021年順利登陸科創板。

國產測量儀器儀表行業的民營企業中營收排在第一(上半年3.07億元)的國內品牌普源精電也在2022年登陸科創板,市盈率目前超過80倍,長期看好。

不得不提到的國家隊領軍企業,是位於青島的電科思儀公司,它身後是一個默默無聞卻實力爆棚的強悍隊伍。

當年位於陝西鳳縣的1406研究所

1968年3月,國家在陝西鳳縣溫江寺公社興建了第1406研究所(超高頻電子器件測試設備研究所),主要任務是負責研製測試超高頻電真空和微波半導體器件所需的測試設備、儀器、微波元件等。

這就是國之重器中國電科集團第四十一所的前身。

那個特殊年代裡,三線工廠的條件有多艱苦,不必多說。

四十一所的開拓者們為我國電子測量領域的戰略科技力量,打下了堅實基礎。

1982年3月,經第四機械工業部批准,四十一所成建制分期分批遷入安徽省蚌埠市。

這些創業者克服種種困難,經過幾年的努力在淮河岸邊建成我國唯一的電子測量儀器研究所——華東電子測量儀器研究所。

到了1991年,四十一所又在山東青島建設分部,將微波/毫米波測試專業的重心轉移到這裡。

以四十一所為基本盤組建的中電科思儀科技股份有限公司,在2020年增資改制,華為出資並占有8%的持股比例。

在電子測量基礎理論和前沿技術研究,在計量、檢測技術研究服務和軍用裝備研製方面,這堪稱國家級戰略核心力量。

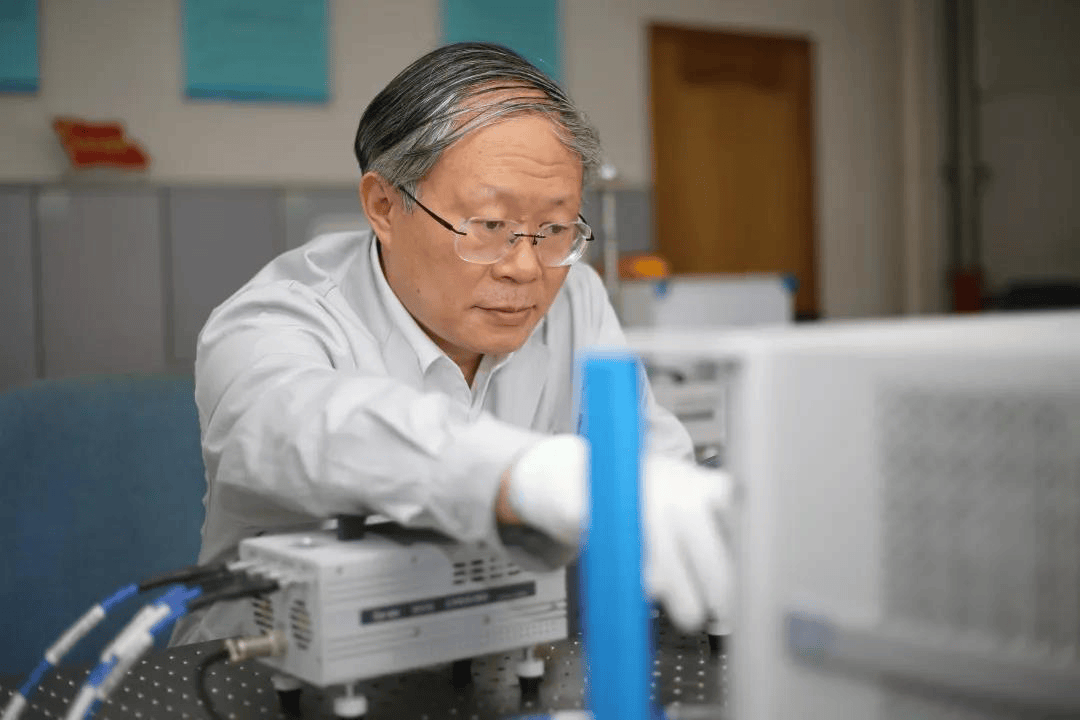

這裡有一個人不得不提到,享受政府特殊津貼的總工程師年夫順,是中國電科首席科學家,他主持研製的測量技術解決了不只一項「卡脖子」的麻煩:

- 我國第一到三代微波矢量網絡分析儀,測頻覆蓋100kHz~110GHz,綜合性能達到了國際先進技術水平;

- 毫米波與太赫茲測量儀器,測頻覆蓋50GHz~1.1THz,綜合性能位列世界前二;

- 構建了國產化通用測量平台,集成了材料、器件、天線、雷達散射截面等測量系統;

- 解決了大型相控陣天線、隱身材料、隱身裝備、5G移動通信等測量難題;

- 微波毫米波與太赫茲測量儀器關鍵核心部件研製,全部實現國產化。

太牛了,致以崇高敬意!

年夫順

2012年,同在蚌埠的中國電科第四十所、四十一所實施「一體化」管理,整合科研成果,為「探月」、「北斗導航」、「深空探測」、「載人航天」等國家重大工程的推進發揮了重要的基礎保障作用。

當年美國商務部把華為列為頭號對手,美國人打壓日本東芝、法國阿爾斯通、德國西門子的戲碼似乎又要重演。

可是任正非說,儘管華為面臨美國的制裁,但他並不認為美國是敵人,而是應該學習的對象。

測量儀器儀表是科學研究的前提,涉及眾多技術領域,需向各方學習,也需要大量關鍵人才,更需要產業上下游的協作努力。

新能源、半導體、智能硬體、電動汽車等等這些行業的突飛猛進、更新換代,也倒逼著上游科學儀器的進步疊代,這樣廣闊的土壤里,中國企業實現突破似乎只是時間問題。

正像很多科技領域先輩一樣,我們需要的不是高昂的口號,而是一步步的追趕。