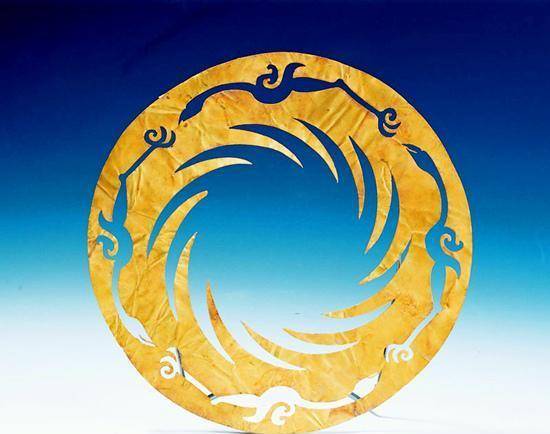

2006年開始,我國設立「文化遺產日」,包括物質文化與非物質文化遺產,具體時間是每年6月的第二個周六,到2017年又調整為「文化和自然遺產日」,將範圍擴大到自然遺產。今年的「文化和自然遺產日」是2019年6月8日,主題為「非遺保護,中國實踐」。大家可以會注意到,中華文化遺產的logo是一個四鳥繞日的「太陽神鳥」圖案。這個圖案有什麼來歷,又是怎麼成為文化遺產標誌的呢?

李太白《蜀道難》曰:「蠶叢及魚鳧,開國何茫然」,說的是古蜀國的上古帝王蠶叢和魚鳧。據晉人《華陽國志》記載,古蜀國來源於黃帝之子昌意,到「周失綱紀」時,蜀侯蠶叢稱王,之後有蜀王柏灌、魚鳧、杜宇。杜宇稱帝,號為望帝,也就是「望帝春心托杜鵑」的望帝;之後禪讓給開明,開明又稱叢帝。從文獻來看,他們活動大約在西周晚期到春秋前期。今天的成都市郫都區有紀念望帝和叢帝的望叢祠。

因為缺乏出土文字資料印證,這樣的記載是否是信史,目前還是難以判斷。但根據20世紀的成都平原考古來看,這裡確實存在著高度發達的青銅文明,這就是著名的廣漢三星堆文化。其中出土大量的青銅面具、青銅直立人、青銅神樹,造型浮誇,風格詭異,彰顯著這是與中原夏商不同的一處文化遺址。最巧的是《華陽國志》說「蠶叢縱目」,而出土的青銅面具也有不少眼睛凸出且豎直狀態。

不過,三星堆文化到西周初年就結束了,取代它的是殷商後期到春秋前期的十二橋文化。寶墩文化、三星堆文化、十二橋文化、晚期巴蜀文化,構成成都平原一個完整的先秦考古文化序列。十二橋文化的得名,來源於1985—1986年成都市郊通惠門外十二橋西南側的考古發現。之後,又陸續發現了指揮街遺址、撫琴小區遺址等;但真正讓十二橋文化震驚世界的,還要歸於新世紀伊始的一大發現,這就是金沙遺址。

2001年2月8日,成都市青羊區金沙村修建「蜀風花園城」時,施工地區發現了大量玉器、銅器和象牙,這是金沙遺址的最早問世。之後經過對「梅苑」「蘭苑」「體育公園」的重點發掘,該遺址的文化內涵及性質也逐漸浮出水面。這是一處典型的十二橋文化,而不構成單獨的「金沙文化」。儘管到今天名氣比十二橋遺址大得多,這當然得益於其大量考古發現,學者認為可能是商代晚期至西周時期的都城所在。

金沙遺址考古今天還在繼續,目前出土的重要文物共2000餘件,其中金器40餘件、玉器900餘件、銅器700餘件、石器300餘件、象牙和骨器40餘件。總體風格與三星堆遺址出土器物一致,如金面具和銅立人像,明顯繼承了三星堆文化。而在這些金光閃閃、華麗豪奢的黃金器具中,有一件小巧玲瓏的金飾。這件金飾外徑12.5cm、內徑5.29cm、厚度0.02cm,重量僅20g,是一件非常袖珍的金箔。

儘管這件金箔小得不太顯眼,但是如果注意到它的圖案,誰都會被它的精美所折服。它的整體是圓形,中間有鏤空,內層圖案是12條順時針等距排列的弧形芒飾,代表的是太陽,12條大約象徵十二月;外層圖案是4隻等距圍繞太陽的金鳥,4隻大約象徵的是四季。在中國神話中,太陽與神鳥往往被聯繫在一起,古人認為太陽是神鳥背負行走的,后羿射日就是射死「九烏」。這個「太陽神鳥」圖案,反映的正是古蜀人民的太陽崇拜思想。

這樣就很好理解,為什麼中華文化遺產會選擇「太陽神鳥」作為標誌了。第一,金沙遺址作為新世紀第一個重大考古發現,選擇金沙遺址的考古發現本身蘊含繼往開來的寓意。第二,「太陽神鳥」從外觀來看,其構圖優美、線條流暢、技術精湛,直到今天造型仍不過時,不經加工就可作為標誌;第三,也是最重要的,「太陽神鳥」表現了中華民族銳意創新的品質、和諧包容的情懷和團結奮進的精神。

筆者於2015年到訪位於成都市區的金沙遺址博物館,這是一家國家文物局備案的一級博物館,分為「遠古家園」「王都剪影」「天地不絕」「千載遺珍」「解讀金沙」五個展廳,既能接觸遺址,又能觀賞文物。博物館裡有個展廳,正中央放置的就是這件「太陽神鳥」金飾,展台會360°自動旋轉,便於遊客觀賞「太陽神鳥」全貌,去成都旅遊的朋友一定不要錯過。也願更多朋友能夠重視遺產保護,能讓中華遺產與太陽神鳥一樣光芒長存。

參考文獻:

白雲翔、施勁松:《新世紀中國考古新發現(2001-2010)》

金沙遺址博物館:展廳資料

趙殿增:《三星堆文化與巴蜀文明》

作者林屋公子,文史作家,主攻先秦秦漢史。出版著作《先秦古國志》《先秦古國志之吳越春秋》《山海經全畫集》三種,作品散見於《國家人文歷史》、網易歷史頻道等紙刊媒體。感謝閱讀,歡迎關注!