中國文化源遠流長,漢字是其中的亮點之一。從複雜到簡單的過程是極其曲折的。晚清時期,中國遭受列強的侵略和壓迫,人民生活十分悲慘。

一些愛國者開始反思國家落後的原因。大多數人認為,現存的舊文化和封建思想正在裹足不前,繁體字就是預計變革內容的其中之一。於是乎,在那時簡化漢字就備受人們關注。

簡化漢字是推廣漢語拼音的鋪墊,上世紀70年代的第二次簡體字改革,是指第二次簡體字改革的失敗。雖然失敗,但很多人的姓氏由此改變,是否你的姓氏也曾改變過呢?

一、簡化漢字的好處

自1915年新文化運動開始以來,社會各界學者紛紛提出簡化漢字。這種簡化是一種簡單化。

它的宗旨是讓每個人都更容易學會書寫和使用漢字,從而打破封建社會少數知識分子和政要對文化和知識的壟斷,提高中國人的文化教育水平,使中國更加強大。

漢字的這種簡化首先體現在漢字的拼寫上。

清末民國時期,社會各界產生了《傳音快字》、《盛世元音》、《江蘇新字母》、《中國音標字母》、《國語羅馬字拼音法式》等作品,但最終漢語採用了現在的漢語拼音方案,從此,漢語拼寫不再困難,又符合西方器樂語言,既有聲又有義,使漢語更加完美。

漢字自產生以來,一直發展到現在,我們現在使用的漢字已經簡化了。一般來說,它是一個從複雜到簡單的過程。

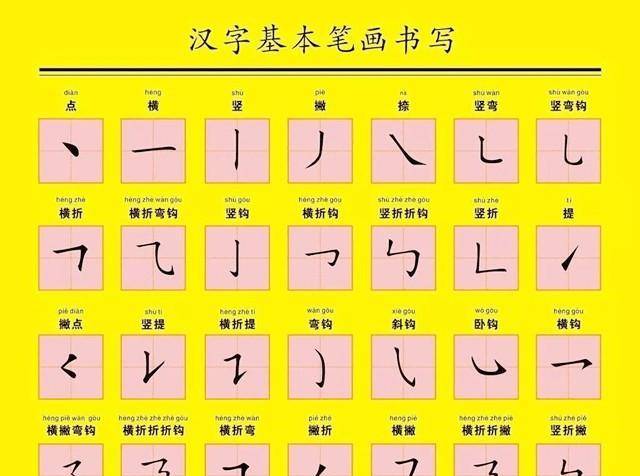

但是,由於漢字本身非常複雜,即使在民國時代,漢字也非常繁瑣。常見的筆畫有很多種,對於日常的書寫和識別都是非常困難的。勞動人民即使學會了,也很快就會忘記,因為太複雜了,這種傳統的文字不利於圖書的出版。

因為筆畫太多,很多作家在寫文章時只願意寫主旨,不會作深入的解釋。這也是古代文言文難以理解的原因。因為僅僅幾句話就包含了很多意思,讀者需要一點一點地掌握,這對圖書的傳播非常不利。大多數的人沒有那麼多時間閱讀,更不用說深入思考這本書的內容了。

因此,如果想讓人們喜歡閱讀,就必須使書中的知識易於理解。根據這本書,人們可以自行學習理解,這是最好的方式。只有這樣,人們才能真正通過書本學習知識。

進入19世紀,中國社會發生了巨大的變化,清朝的腐敗現象頻頻出現,西方列強的入侵也隨之發生。正所謂內憂外患,國必敗。為了救亡圖存,許多愛國進步人士進行了無數次的探索,與國民教育密切相關的漢字改革備受關注。

1909年,陸費逵指出:「教育的興衰,人民的智慧和愚昧,都取決於識字的難易程度」。

陸費逵

他認為,要普及教育,就要提倡更方便、更容易記住的白話文。這一觀點得到了很多人的支持。在新文化運動和五四運動的推動下,漢字改革蓬勃發展。但由於缺乏國民政府的堅定支持,加上各派意見不一,簡體字改革阻力重重,發展緩慢。後來因抗日戰爭的爆發而中斷。

1949年,新中國成立,百廢待興。

孫中山說過:「人既盡其才,則百事俱舉;百事舉矣,則富強不足謀也」。當時,中國近80%的人是文盲或半文盲。中華人民共和國建國的人才在哪裡?

富國強民,必須在全國大力「掃盲」。

經過許多代表的討論,漢字改革的主要方向是簡化漢字。經過多次起草和修改,《漢字簡化方案》於1956年正式公布,共簡化了500多個漢字,比如以前的「了解」就被簡化成為了「了解」。

而這種簡化帶來的結果,就是我國百姓的識字率快速上升。這也標誌著漢字簡化在中國正式實施。這是上世紀50年代至60年代著名的漢字「一簡」。雖然有缺點,但瑕不掩瑜,這一漢字簡化非常成功,為中國簡體中文奠定了堅實的基礎。

二、為何要「二次簡化」

漢字的簡體字政策非常成功,簡體字的使用也非常方便。當然,也有人抱怨「愛」把「心」去掉,變成了「無心的愛」。這樣的人無法認清時代文化,不考慮實際情況,屬於腐儒之見。

然而,這一成功是指「第一次簡化」,即20世紀50年代的簡化。事實上,中國還有第二次簡化漢字的政策,但這項政策完全失敗了。這就是上世紀70年代的「第二次漢字簡化」。這個事情可能很多中年人都有印象,它是怎麼一回事呢?

其實,上世紀50年代漢字的簡化並不意味著工作的徹底完成,而只是階段性任務的完成。當時人們普遍認為漢字的簡化還沒有完成,不夠「簡單」,所以一直有繼續簡化漢字的想法。但後來,由於當前形勢的動盪,政策陷入停滯,直到上世紀70年代,工作才開始恢復。

1973年,中國文字改革委員會開始起草第二個漢字簡化方案。1975年5月15日,中國文字改革委員會提請國務院審議。1977年5月20日,經徵求各方意見,中國文字改革委員會起草了《第二個漢字簡化方案》修訂稿,報國務院審批。

經過兩年的反覆修改,1977年12月第二份簡報稿終於正式通過,12月20日,《人民日報》、《光明日報》、《解放軍日報》刊發了「二簡」計劃。第二天,《人民日報》就開始用「二簡字」印刷新報紙。

1978年3月2日,教育局宣布開始在教科書中試行「二簡字」。當時草案收錄了412個簡體字,但中央對結果不滿意,提出了增加簡體字的意見。

正是這種觀點,使得「二簡」改革逐漸背離了其初衷。委員會想方設法去增加更多的簡體字,但現實比預想的要困難得多。

「一簡」改革中,收集整理了最受歡迎的民間文體,《二簡草案》里新收錄的簡化字則是經過「挖地三尺」挑選出的民間俗體。

「二簡」共簡化了800多個漢字,包括8種簡化方法,其中最常用的是同音替代詞、形聲詞、特徵詞等。所謂同音代替詞,就是用同一拼音的簡單詞代替相對複雜的詞,比如「藉」當時就提出用「笈」來代替,會有利於書寫,減少漢字的數量。

在漢字結構中,形聲字被諧音部分所代替。例如,在當時的方案中提出的「董」可以用「苳」來代替,這樣更能突顯出「dong」這個聲部。特徵字則是保留原字的部分特徵來進行簡寫,比如 「貳」就被簡寫為「弍」。

三、「二次簡化」惹麻煩

事實上,在第一次漢字簡化中,解構字主要來源於民間文字。委員會成員只是收集了這些民間文字,並作了簡單的修改和整理,所以並不難。

然而,在二次解構方案中發現的400多個字是委員會成員們挖地三尺才找到的俗體字。如果我們還要繼續增加簡化字的數量,那麼這些字只能是由委員會成員們自行創造。

而且,在體檢工作中,很多日常生活往往被簡化得足夠簡單,而一些比較複雜的民間詞彙則不需要簡化。但是,針對相關部門的反饋,委員會成員們進行了艱難的修改,甚至將一簡中的許多簡化字又進行了第二次簡化。

隨後,當地報紙也響應號召,開始用二次簡體字印刷。第二年,教育局又宣布開始在教科書中嘗試簡體字。然而,經過多次修改的簡體字並沒有得到人們的認可,反而引來了不少人的批評。社會各界反響非常強烈,不少專家也開始寫信給有關部門表達意見。

這是因為,許多二簡字都是將字寫成同音字或者寫錯字,這些同音異義詞雖然發音是一樣的,但意義卻大相逕庭。漢字的很多意義都可以用結構來表達,這對孩子的學習和理解也是有幫助的。

但是,如果把這些同音異義詞寫成一個詞,在學習和使用的過程中會非常麻煩,很容易讓人混淆詞的本義。

周有光還和胡愈之、王力等23人寫了一封信,要求不要採用《二簡草案》第一表的簡化字。在外部壓力下,國家於1978年4月宣布停止在報紙、教科書和書籍中使用「二簡字」,同年,對草案進行了新的修改。

該負責人之一王麗提出,「二簡」要遵循慣例、合理簡化的原則,不能為了簡單而簡單化。遺憾的是,草案的修訂沒有充分執行這些原則。

周有光

1981年《二簡修訂草案》終於修訂完成,這一草案在徵求社會各界意見時得到了更多的積極反饋。但在隨後幾年的討論中,各方意見不一,最終方案遲遲沒有出台。而民間因為「二簡字」已經出現文字混亂、認知困難等現象。

總之,這些二次簡化的漢字並沒有給人們的日常生活帶來多少便利,反而成為日常學習和交流的負擔。後來,許多語言學家和漢學家聯名寫信,希望有關部門停止在「二簡」的草案。最後,1986年,國務院正式宣布廢止「二簡」草案。至此,歷經數十年的「二簡」改革終於告一段落。

胡愈之

四、「二次簡化」影響深,多人姓氏由此改變

「二簡字」雖然取消了,且過程中頻頻叫停,卻因為宣傳力度和涉及範圍廣,對人們日常生活、教育等方面有一定的影響,「二簡字」曾在民間流傳了將近十年,有不少的「二簡字」在現代社會依然使用。

具體的簡化方法有:

主要從大眾中選取流行的簡化詞;簡化漢字形狀(590個原漢字平均筆劃13.1劃,462個簡體字平均筆劃6.9劃,簡化字比原字筆劃減少近一半的同時精簡了漢字的數量;淘汰了一部分容易讀錯和寫錯的字;使一部分漢字的偏旁和筆劃結構變成了常用字;減少了一部分漢字的偏旁。

比如燉(燉)、咨(諮)、閆(閻)成為了規範用字,此外「餐」的二簡字「歺」,「雞蛋」被寫成 「雞旦」,「停車」被寫作「仃車」也是受當時「二簡字」的影響。

同時,由於簡化改革,一些姓氏發生了變化,導致這個姓氏的人口急劇增加。

譬如在漢字二次簡化時,將蕭簡化為肖。與古代罕見的肖姓相比,蕭可是歷史上一個非常有名的姓氏,已經使用了兩千多,據記載,南齊、南梁、西梁三朝的國姓均是蕭。蘭陵蕭氏更是歷史上著名的貴族氏族,人口占比很高,所以位於百家姓前列。

自二簡字改革後,「蕭」字簡化為「肖」,現在我們也只能從老一輩的族譜或祠堂里,隱約看到蕭姓的存在。在簡化工作推廣時,沒有明確表示姓氏不在改革範圍內,因此把姓氏蕭也納入簡化漢字,這也是為什麼後來肖姓人口數量暴增的原因。

「閻」這個姓也被改成了「閆」,結果「閻婆惜」變成了「閆婆惜」,女星「閆妮」而不是「閻妮」了。

值得特別注意的一點是,在《現代漢語規範字典》中對「閻」、「閆」兩姓的解釋為:「閆和閻是兩個不同的姓,閆不是閻的簡化字體。」因為你現在是姓「閻」,那就是寫「閻」,姓「閆」就寫「閆」。另外還有 「藍姓」作「蘭姓」、「傅姓」作「付姓」等等。

曾經山東省濟寧市韭菜姜村戴姓一族集體向當地派出所遞交了改姓申請表。是因為在「二簡」改革時期,他們的「戴」姓被改寫成「代」,造成了全村人的姓氏差異,給村民帶來了一些麻煩。

37年後,村民們終於在當地派出所的幫助下集體改姓。但總的來說,「二簡字中」的很多簡化方案,雖然都沒有得到後來的長期使用,但對老百姓姓氏的影響是非常顯著,這倒成為「二簡字」實施後的無意之舉了。

還有很多的漢字都受簡化的影響,幾乎沒有了繁體的影子,人們對簡化改革有不同的看法。雖然爭議頗多,但它對現代文化產生了深遠的影響。

雖然「二簡字」改革沒有造成太大的負面影響,但它的失敗仍然值得我們深刻反思。「二簡」失敗的主要原因是它沒有遵循「一簡」的原則,穩步前進,片面追求筆畫的簡化和字數的增加,草率行事,硬性刪除,最終導致改革的失敗。

結語

漢字是我國人民的瑰寶,是歷史傳承的載體。漢字有其獨特的魅力。每一筆都是先輩智慧和經驗的結晶。經過多年的沉澱,它逐漸滲透到生活的方方面面。

首次實行漢字簡化後,大大加快了我國經濟的發展、科技的進步、人民生活水平和教育水平的提高,意義重大。

所有的事情在推行的時候都要有個度,超越了一定標準便會出現反作用,比如「二次」漢字簡化,功利主義的追求只是為了簡化而簡化,卻沒有幾千年漢字的歷史魅力。甚至連中國人最看重的姓氏也發生了變化。

中國傳統「根」文化遭到破壞,涉及人民群眾切身利益。二次簡化必然要半途而廢。

事實上,在歷史的發展中,複雜性與簡單性的爭論一直存在。直到現在,有人認為簡化漢字會使漢字失去原有的魅力。所以這件事也告訴我們,任何改革都要審慎定奪,盲目的改革只會鬧出笑話。

參考文獻:

[1]王愛雲. 當代中國文字改革研究[D].武漢大學,2014.

[2]姚菲. 《簡化字總表》所收簡化字研究[D].青島大學,2018.

[3]李雪.漢字簡化的利弊分析[J].青春歲月,2015(13):63.

[4]蘇培成. 由漢字簡化而形成的同形字[N]. 語言文字周報,2020-12-16(002).

[5]於全有.漢字簡化與文化傳承探討需要澄清的幾個問題[J].瀋陽師範大學學報(社會科學版),2019,43(03):95-102.