1949年楊虎城全家遇害,孫子花半個世紀找到兇手:祝你活到110歲

2006年4月的一天,在一個農戶家的院子裡,坐著一位身穿西裝的中年男人,沉默的看著一位普通的老大爺,細細的聽著老大爺的講述。老大爺怎麼也想不到,有生之年還能再回憶起這段往事。

這位老大爺正是當年加害楊虎城全家的兇手之一——88歲高齡的楊欽典,他此時正在回憶57年前的一場有預謀的殘害——秘密殺害愛國名將楊虎城。

簡單又陳舊的院落里,水泥牆面上已經有了深深淺淺的斑駁,楊虎城的孫子楊瀚和楊欽典面對面坐著,時不時的問候和低聲的哭泣。

「我只是個當兵的,我......」楊欽典顫顫巍巍的說,這其中包含著掙扎,痛苦和悔恨。

就在楊欽典的家人都以為楊瀚是來尋仇的,都沉默著,楊瀚深深的嘆了一口氣,沉重的表示「我來只是想知道當時的真相」。

那麼,當年楊虎城被害的真相到底是什麼呢?

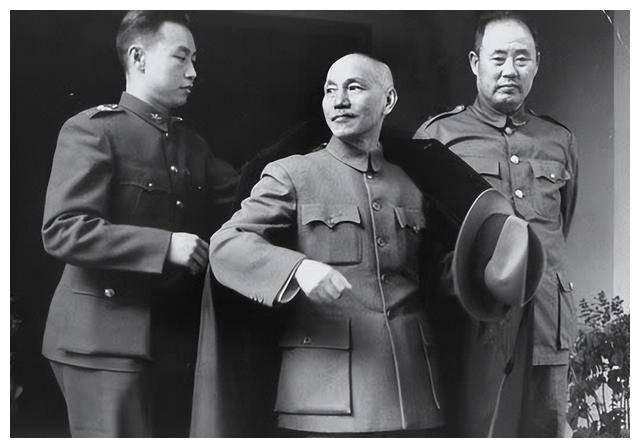

愛國英雄楊虎城將軍

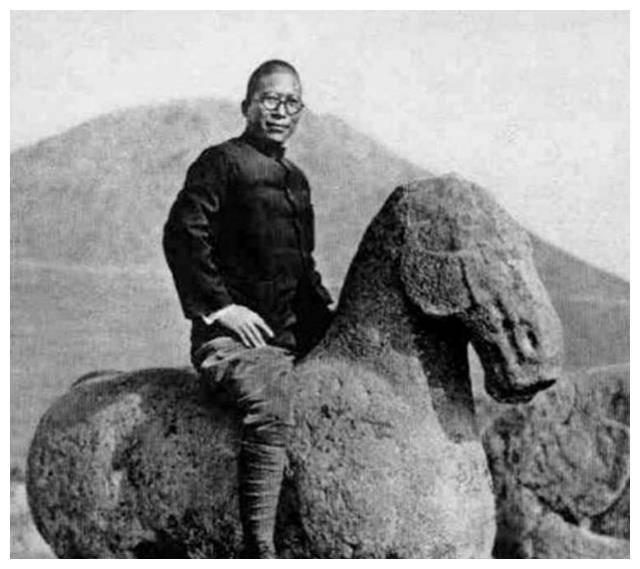

楊虎城出生在一個普通的農民家庭,家中十分貧困,為了減輕家中的負擔,楊虎城讀了兩年的私塾,就去飯館做雜工。

後來父親因不滿清政府的腐朽統治,參加反清活動被殺害,對楊虎城的打擊十分沉重,從此心中埋下了革命的火種。

第一次國共合作期間,楊虎城積極擁護孫中山先生的「三大政策」參加了國民黨軍隊,但隨著孫中山的離世,蔣介石的許多做法開始讓他無法接受。

1936年12月,日軍在大張旗鼓地為全面侵華戰爭做準備,而蔣介石卻堅持「攘外必先安內」的反動政策。

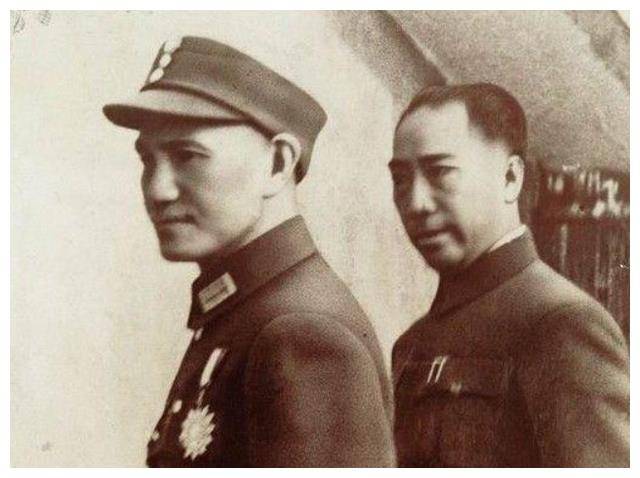

愛國將領張學良和楊虎城深知出兵抗日的必要性,多次向蔣介石提出抗日主張卻都被駁回。

在民族危難存亡的生死關頭,為了勸諫蔣介石,達到停止內戰,一致抗日的目的,12月12日,他們發動了震驚中外的「西安事變」。

12月15日,在中共中央和周總理等人的努力下,蔣介石接受了「停止內戰、聯共抗日」等六項主張,促進了抗日民族統一戰線的建立。

雖然國共順利合作,抗日工作取得成效,張學良和楊虎城也被認為人民心中真正的「愛國大英雄」,但是其命運卻急轉直下。

重獲自由的蔣介石懷恨在心,於是,1937年1月,張學良被秘密送到浙江慈溪軟禁,長期生活在特務的監視下,所幸經過宋美齡的周旋,最後以高齡善終。

楊虎城的遭遇則更為悽慘,蔣介石認為與自己有八拜之交的張學良是受了楊虎城的矇騙,才做出了大逆不道之事,於是對楊虎城恨之入骨。

「西安事變」後,蔣介石一直想方設法找機會逼迫楊虎城辭去職務,因此他最終帶著妻兒離開祖國,前往歐洲生活。

假如楊虎城在國外度過餘生,也未嘗不是一件好事,可因為愛國之心一直都在,時刻關注國內戰爭局勢的楊虎城在聽到國內發生的「七七事變」之後,怎麼也抑制不住想要回國的心情。

蔣介石知道後自然是百般阻撓,最後楊虎城還是通過蘇聯的幫忙,幾經輾轉才有機會回到祖國,這下可謂是「新仇舊恨」同時纏繞在蔣介石的心頭。

1937年12月,楊虎城回國的消息第一時間傳給了蔣介石,他就立刻部署,設了一個騙局,讓楊虎城抵達香港之後,先到南昌見面,派軍統頭頭戴笠前去迎接。

但事實上,表面說是迎接,實際是見到楊虎城後,直接將他扣押起來。

不知道真相的楊虎城還以為蔣介石心胸寬闊,被自己一心投身抗日革命的滿腔熱血感動,得到了對方的諒解。

沒想到,到了南昌,沒見到蔣介石,反而被戴笠安排的特務秘密關押,這一囚禁便是十二年。

在此期間,楊虎城不斷給蔣介石寫信,表達自己的愛國之心,忠心報國的志向,但是都石沉大海,沒有得到回應。

據記載,共產黨也曾進行了兩次政治營救,均未成功,後來,經過多次輾轉各地關押,楊虎城始終沒有走出束縛他革命事業的牢籠,再也無法完成自己的理想了。

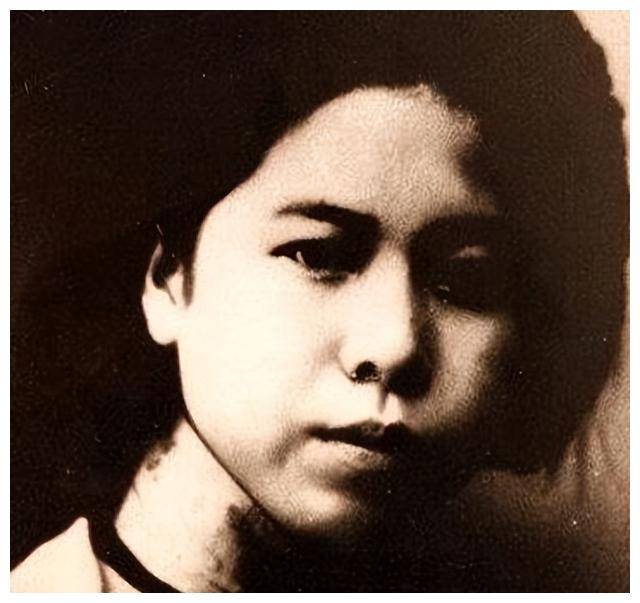

楊虎城的妻子謝葆真在他囚禁數日後,才得到消息,忍無可忍的她不禁哭喊:「抗日有什麼罪!救國有什麼罪!」之後她和孩子也被蔣介石關押了起來,直到第二年才得以與楊虎城團聚。

1938年9月,楊虎城和妻子謝葆真被押送到貴陽市息烽縣,在這陰暗潮濕的環境下身體每況愈下,在這期間,他們出生8天的女兒也不幸夭折了。

值得高興的是1941年,謝葆真又生了一個小女兒,在善良的奶媽的幫助下得以活下來。

後來謝葆真共產黨員的身份被暴露,這裡的特務尤為「關照」她,整日生活在痛苦之中,在身體和精神的雙重摺磨下,她的內心逐漸崩潰,幾次的求死都被救了下來。

後來特務們看她特別剛烈,也沒有什麼價值,還總是大罵蔣介石,便決定不再留她的性命,最終謝葆真於1947年的除夕夜含恨而終。

在百般請求之後,謝葆真被火化,楊虎城親手用幾塊舊木板為妻子打造了骨灰盒,自此,因為思念妻子,他的精神狀態越來越差,經常目光呆滯盯著骨灰盒,了無生趣。

後人無法想像那樣的囚禁生涯究竟是怎樣的慘烈和無奈,生生把一個滿腔抱負的將軍,磨鍊得眼中只有滄桑和悲痛!

看到這裡,想來大家心中都是不忍,也會奇怪,楊虎城好歹也是一名有實權有名氣的將領,怎麼就淪落到這種地步呢?

誰也救不了楊虎城

楊虎城是殺富濟貧起家,組建了一支能征善戰的隊伍,四處征戰,投靠蔣介石的南京政府後,被收編為國民第17路軍,因為實力過於強大,一直被蔣介石視為眼中釘。

在「西安事變」之後,楊虎城被迫出國的這段時間,17路軍被蔣介石利用各種手段,逐步削弱、肢解,漸漸走向了分裂,最後17路軍的番號也被撤銷,所以他的勢力等於已被瓦解。

而身為一名愛國將領,我黨和社會各界人員也的確一直在為他奔走,甚至代總統李宗仁曾簽署命令特赦楊虎城,但是最後他和家人還是被秘密殺害了,這又是為什麼呢?

1949年1月,蔣介石在內憂外患的情況下主動下野,但依舊掌握著權力,代總統李宗仁在共產黨的積極救援下,承認了釋放楊虎城,但是迫於蔣介石的壓力,依然沒有成功。

甚至因為國民黨敗於我黨軍隊,要逃亡台灣的蔣介石,更是怨恨滿滿,臨走之前,還特地安排人手來處置楊虎城一家。

而其中的一個參與者,就是楊欽典。

1918年,楊欽典出生在一個貧農家庭,抗日戰爭爆發之後,國軍節節潰敗,損失慘重,於是在各地抓壯丁,楊欽典報名加入了胡宗南部。

楊欽典二十二歲考入西安軍校,他非常能吃苦耐勞,因為他的這種性格,使他得到了加入特務組織軍統的機會。

後來他被蔣介石挑選到警衛團,在1948年被派到歌樂山的白公館,任看守長,同時看守的還有特務王少雲、楊進興、熊祥。

在看守期間,在蔣介石的授意下,楊欽典動用了老虎凳、辣椒水等各種刑法,對楊虎城造成了重大的人身傷害。

但是後來,他慢慢被獄中革命同志甘願為革命拋頭顱灑熱血的高貴品質所觸動,經過我黨同志的積極爭取,楊欽典與同志們建立起了還不錯的關係,在他值班的時候,也會給關押的同志一些優待。

1949年9月6日,是一個讓楊欽典永遠也無法忘記的日子,在歌樂山的一座防空別墅中,楊虎城以及隨行之人都被殘忍的殺害了。

其中包括楊虎城的小女兒,以及宋琦雲的兒子宋振中,就是我們語文本里學到的小蘿蔔頭。他在監獄中堅持學習的事跡一直廣為流傳,然而對於兩個幼小的孩子,特務們也毫無悲憫之心。

特務王少雲將楊虎城的兒子一刀捅死,楊虎城被特務熊祥殺害,特務楊進興殺害了宋琦雲和他的妻子,楊虎城的小女兒和「小蘿蔔頭」死在了楊欽典手裡,是楊欽典親手掐死了「小蘿蔔頭」。

雖然他沒有直接殺害楊虎城將軍,但是他參與並殺害了兩個稚嫩的孩子,絕對是兇手之一。

但這件事也成為了楊欽典心中最大的陰影,這也是為何,之後他會幫助我黨人士逃過一劫。

楊欽典的立功表現

1949年11月27日,解放軍解放重慶時,窮凶極惡的軍統特務決定對被關押的革命志士進行大屠殺,以掩蓋其殺害愛國人士的惡行。

羅廣斌趁著只有楊欽典一個人的時候,悄悄對楊欽典說:「你可以放心,我可以保證不讓解放軍殺你,還可以證明你為共產黨做過的工作,功大於過,爭取讓政府幫你安排工作」。

楊欽典內心搖擺不定,或許是看清了當前的形勢,覺得應該給自己找一條退路。

又或許是參與殺害楊虎城一行人,特別是親手殺害了兩個幼童之後,內心自責、後怕和愧疚,喚醒了他內心還殘存的良知。

在聽了羅廣斌的一席話後,無疑是吃了一顆定心丸,生命得到保障以後,最終在他的多次心理博弈之下,偷偷釋放了還沒來得及被屠殺的19名革命志士,立了一大功。

1月30日,重慶宣告解放,在羅廣斌的陪同下,楊欽典主動自首。被楊欽典偷偷釋放的19名革命志士也都為他作證。

後來羅廣斌回憶起楊欽典,激動地說道:「如果沒有楊欽典的將功折罪,白公館剩下的19個人會全部被殺死,那麼獄中黨組織血和淚的囑託就不可能被保存下來,楊欽典最後的義舉,對保存這些歷史資料以及了解大屠殺的真相,客觀上起到了重要作用」。

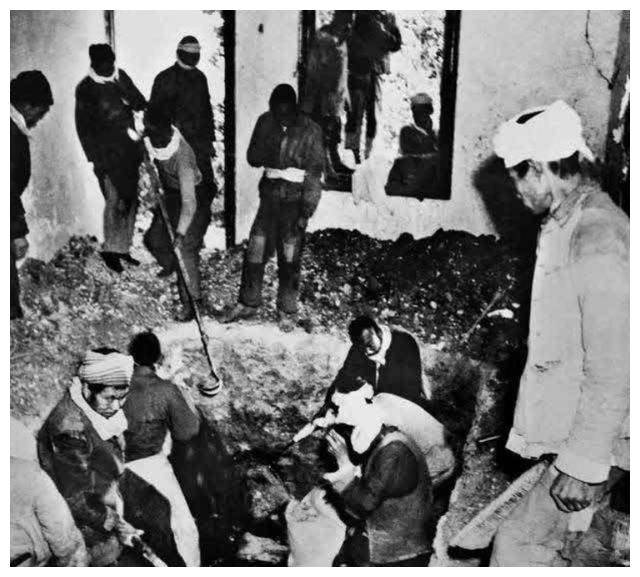

最後政府寬大處理,沒有對他進行處分,隨後,楊欽典有幫忙找到了幾處死難人員的埋葬地點,幫助政府找到了被殘害的革命志士的殘骸。

1949年底,土地改革時期,楊欽典選擇回到老家務農,在老家分到了自己的土地,與家人在一起,日子過的平淡又充實,做一個普普通通的農民。

但是曾經的經歷和過往時不時的會出現在他的腦海里,無論是歉疚,還是良知,大概都是今生抹不去的一頁記憶。

1966年,當年的往事又被翻了出來,楊欽典還是接受了人民的審判,被押往重慶受審,最後因特務身份被判刑二十年,大兒子也受其牽連,丟了工作,妻子最終抑鬱而終,一個幸福的家庭也就此破碎。

此後經過十多年的申訴,以及被救同志們的證明,直到1982年,重慶中院做出判決:撤銷原判,對楊欽典不予追究。

楊欽典接受了人民的審判,接受了內心的洗禮,終於可以回到自己的家中。

面對家中的變故,親人的離世,楊欽典一次又一次的陷入深深的自責中,那段難以忘懷的歷史,刻骨銘心的經歷,讓他永世難忘。

回到家鄉的楊欽典終於可以安安穩穩的過上普通老百姓的生活,但已經付出代價的他還是覺得不夠,此後,楊欽典多次參加「11.27」烈士殉難紀念活動。

他不斷為當年在革命中犧牲的烈士們獻上鮮花,為自己當年犯下的錯誤懺悔,同時也後悔自己沒有能夠挽救下更多的革命同志,表達自己對革命烈士的愧疚之情。

直到2006年的這一天,他還有機會見到了楊虎城的孫子楊瀚,此時距離楊虎城將軍被害已經過去了57年,內心的激動和愧疚,讓老人家久久不能平靜。

他只是反覆的念叨著:「我只是個當兵的......」然後小聲的哭泣,這些年來,曾經的過錯早已成為了這位老人心中最深的傷痕。

楊瀚看到這個樸實的老人,心裡五味雜陳,嘴巴張開了又合上,最後靜靜的說:「沒關係,我來只是想知道當時的真相,我只是來看看你,祝你身體好,活到一百一十歲」。

然而,在2007年11月,楊欽典雖然得到了楊家人的諒解,卻沒能如祝福中那般長壽,最終他病逝於家中,享年89歲。

從1949年到2006年,歷經57年,隔了半個多世紀的仇恨化成了一句祝福,楊瀚知道真相後的釋懷,楊欽典得到諒解後的輕鬆,都是那麼讓人感慨。

其實,在歷史的長河之中,楊欽典只是一個小角色,他當年為了生活不得不選擇了殺害,然而又為了活著,選擇了將功補過,他是不幸的,也是幸運的。

戰亂年代,能活著並且懷有良知的活著,無疑是十分幸運的,雖然有許多的身不由己,但是善良的人終將得到內心的安寧。