增程曾經被認為是「脫褲子放屁」的落後技術,但是增程派的代表理想汽車出色的市場表現,給了不少人狠狠的一巴掌。隨後的問界、零跑等品牌,同樣是依靠增程贏得了市場。

還記得當初李想曾經說過,中國自主品牌,還在堅持多檔PHEV的車企,會在未來一兩年都轉換成增程式的技術路線。這個判斷可以2025年來驗證。

但也許不用等到2025年,越來越多汽車廠商已經開始轉戰到增程式混動這條技術路線。乘聯會公布今年1月1日到6月16日新勢力銷量排名,結果讓很多人大跌眼鏡,前十名中有8款車,都是採用增程式混動技術。就連一直堅持純電的小鵬汽車,據傳也在開始布局增程式混動技術的研發。

毫無疑問,充電便利性、里程焦慮問題還無法根治的前提下,增程成為市場上一個現實的選擇。而其他技術形式,始終或多或少存在不足。

近日,有博主圍繞「增程器是否可以共享」話題展開互動,其中就有人問道,換電能否取代超充?華為終端BG CTO李小龍回復該博主時稱:「你如果有機會看到幾年前設計的能換電的電池和今天最新的電池厚度尺寸對比,可能會改變想法。現代技術發展太快,兼容以前的老電池是一個非常沉重的包袱。」

這番言論針對蔚來所推崇的換電模式,顯然惹惱了蔚來的大佬。

蔚來副總裁沈斐發文暗諷華為李小龍為「磚家」,稱「在自己不熟悉的領域,不要輕易發言,否則很大機率專家變。這是前幾天人工智慧大會主持人請一位清華教授發言時他反覆強調的,我深以為然。」

隨後,沈斐針對「增程器是否可以共享」的話題做了回復,其觀點是,未來隨著換電站、充電站等基礎設施的鋪設完善,將不需要增程器。意思就是說,隨著換電模式不斷完善,增程車將會被淘汰。

兩位大佬隔空發言,雖然不是指名道姓的直接回應,但針鋒相對的火藥味已經很濃了。

於是問題來了,換電未來是否可以取代增程、超充這些技術形式?

先來說說換電的優點。首先是使用靈活,可充可換可升級可調配。這點很好理解,就像我們過去用的可更換電池的手機,手機沒電時既可以直接充電,也可以拆開後蓋換上一塊滿電的電池,也可以換一塊容量更大的電池。

在此前提下,電池也沒有必要設計成「六邊形戰士」。因為用戶自己可以不用充電,電池的所有權也不屬於用戶,只要換電足夠方便,那麼像快充屬性、長壽命屬性、大容量屬性,完全可以不用再去卷。

第三點也是最關鍵的一點,就是可以真正意義上消除純電里程焦慮。增程是依靠增程器來延長純電行駛里程,從而延緩里程焦慮。本質上來說,增程還是屬於混動,考慮到實現最優的使用成本和最純粹的電車體驗,增程還是無法擺脫充電樁。

換電的思路則基於純電路線的基礎上,是從補能方式上擺脫充電樁,實現快速補能,徹底解決里程焦慮的問題。從這個角度來看,換電比增程甚至超充都更有優勢,在發展壯大後完全有可能取代增程。

當然,換電的劣勢也很明顯。首先換電是一個傳統的重資本基建工程,需要有更多的換電網點和儘可能大的用戶規模,才能支撐起換電模式的良性運轉。目前,也只有蔚來在中國鋪設了超過2400座換電站,能夠基本實現全國的覆蓋。但蔚來為此投入的成本也是巨大的。

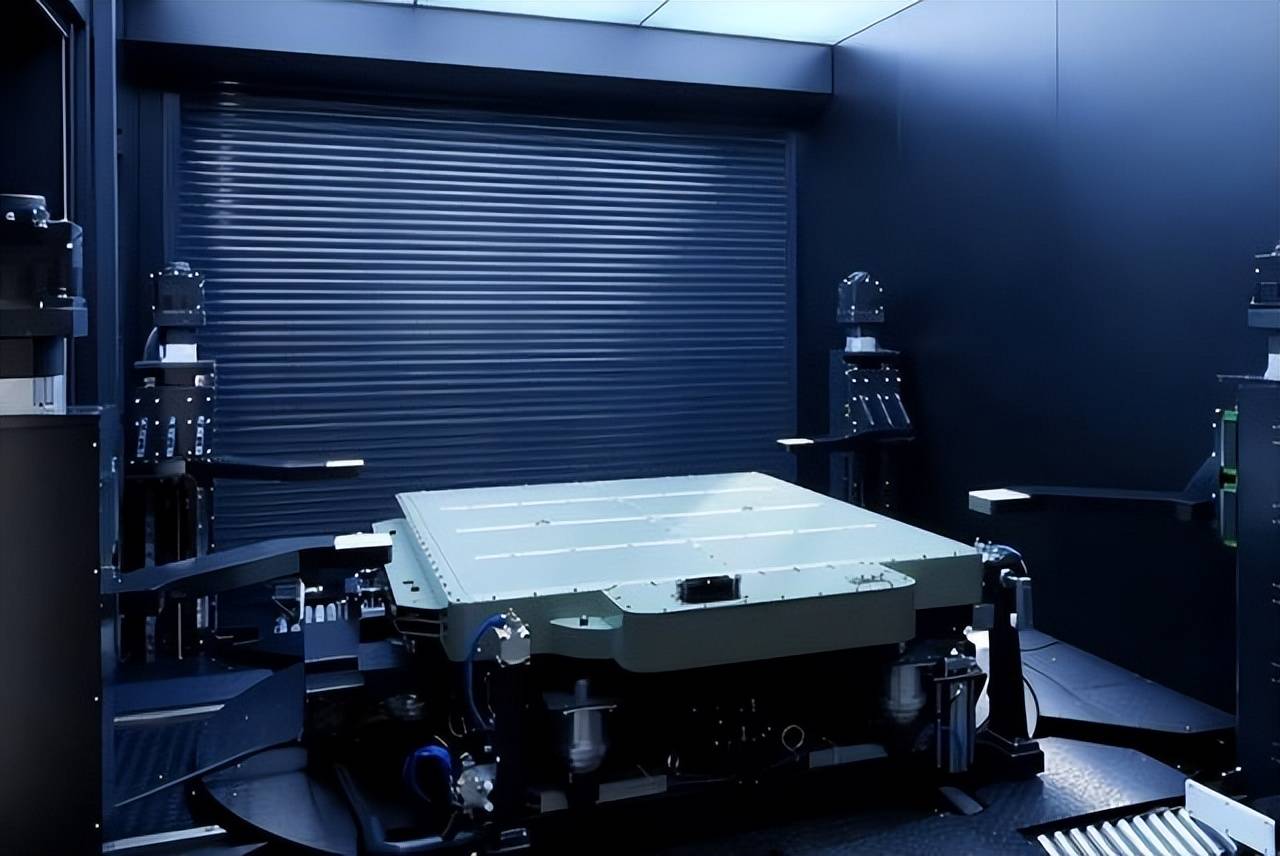

第二是換電對整車工程設計的約束。換電與目前流行的CTC底盤電池一體化技術無法相互兼容。要儘可能統一電池包的尺寸標準,減少電池SKU,這需要更多的廠家加入進來。目前蔚來組建的換電聯盟已經有吉利、長安、廣汽、奇瑞、一汽、路特斯入局,這是沈斐底氣和信心的來源。但是,從組建聯盟到大家真正拿出標準化的產品中間還有很長的路要走。

第三就是李小龍所說的「沉重的包袱」。換電不需要對電池技術做太激進的升級,所以需要考慮兼容的東西太多。比如2023年上市的ET5T依舊使用和2017年的一代ES8一樣尺寸的電池包,今年即將上市的樂道才切換為薄電池,並且只能直接兼容4代站,3代站都還得改造升級才能兼容。假設換車周期是5-8年,意味著換電站至少需要兼容2-3代的產品。

由此可見,換電是否能夠取代增程,甚至比超充更有未來,本質上不是一個技術問題,而是一個商業模式的問題。

從體驗上來說,換電比增程,甚至超充都更有更好的體驗。不要說增程,就是目前最快的超充,補能的效率也還是比不上3分鐘換一塊滿電的電池。因此,沈斐說的不無道理。

但是贊同李小龍的說法也不在少數,認為換電體驗可能好,但理想很豐滿,現實很骨感。從商業模式上來說,換電想要做大,光有一個蔚來肯定不行。但想要把一幫車企、電池廠商大佬們都擰在一起把換電做大,如果沒有國家意志在背後支持,確實難度不小。

增程或換電誰更有未來?已經不是技術優劣可以決定的問題了。(文/優視汽車 老炮)

註:配圖來自網絡,權利歸原作者所有,如有侵權請聯繫刪除,一併感謝!本文僅代表作者個人觀點,不代表優視汽車的立場。