本系列發布九江文史類研究文章,在「馮曉暉」「潯陽敘話」兩個公眾號上首發,並在國內主流自媒體網站(今日頭條、百度、搜狐、新浪、網易、微博、豆瓣等)上同步轉載。歡迎投稿,稿件要求及聯繫方式見自動回復。

本篇原刊於2019年版《潯陽商貿》,經潯陽區政協文史委授權轉發。

在九江,五十歲以上的老人(編者註:本文撰寫於 1988 年)都知道九江市的「黃利源醬園坊」。它因生產陳年封缸酒和各種醬菜、五香豆豉、天然醬油、三伏醬油及經營油行而在沿江一帶頗有名氣。「黃利源醬園」是我三哥黃鵬飛在 1925 年開辦的,當年我只有 10 歲,跟他一起學做生意。自 1945 年開始,我三哥黃鵬飛就退居二線負責內務打理,我便以黃鵬雲的名字註冊經營「黃利源醬園」,直到解放後的公私合營。現在,我將經營「黃利源」的一些往事回顧於後,因事過境遷,疏漏之處,祈識者教正。

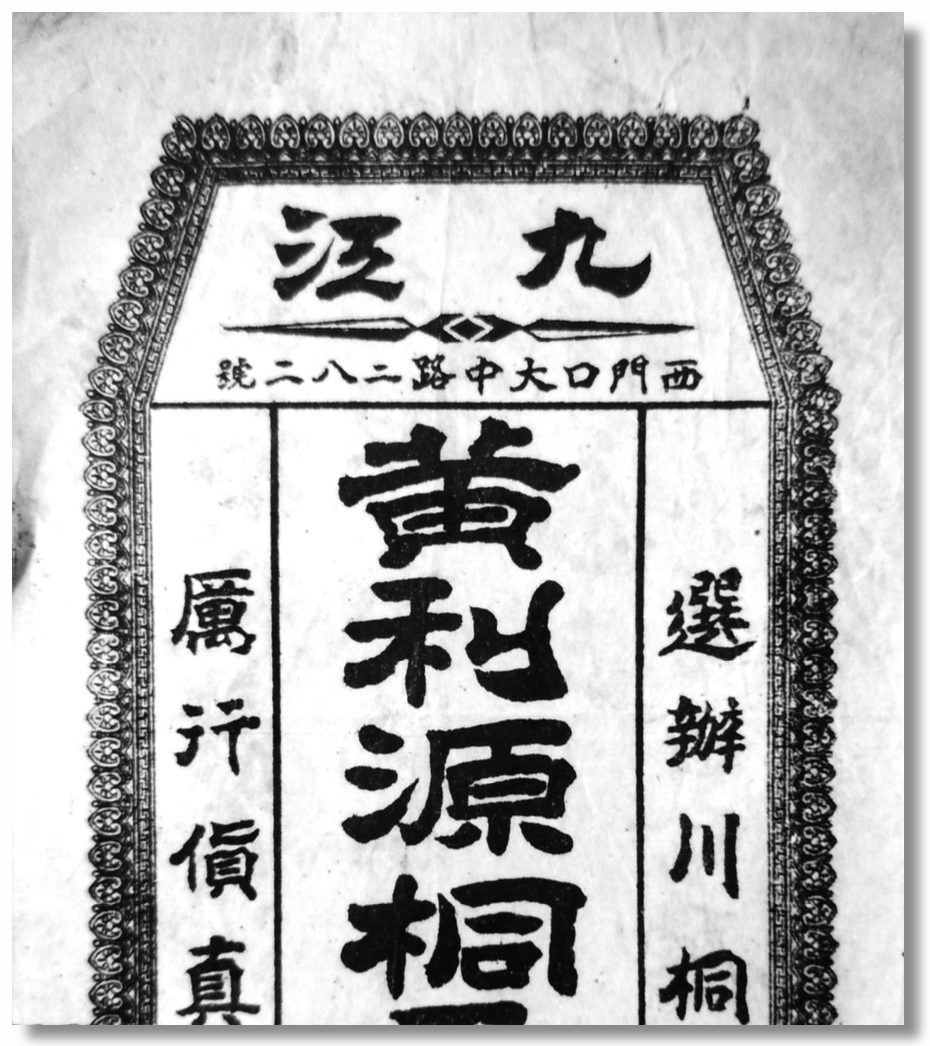

黃利源桐秀油廣告標(殘)

一、試製封缸酒

風味獨特的陳年封缸酒是「黃利源」的特產,四十年代已在國內外享有一定的聲譽。

陳年封缸酒是一種黃酒,它是我們積十多年的釀酒經驗,經不斷改進而釀製成功的。「黃利源」釀酒的歷史可以分為三個階段,初期從 1933-1938 年。當時我們在原大中路 11 號開設醬園(今老鐵橋東側),生產九江傳統的料酒、甜酒和甜酒釀。這種甜酒據傳說是唐代江州司馬白居易飲過的「綠醅酒」,此酒只有 10 度,酒味柔和甘甜,但不耐貯存。為此,我們在陪酒時加壓一比一的 41 度左右的白燒酒,將酒提高 16-17 度,解決了酒易變酸的問題,為釀製「封缸酒」奠定了基礎。

第二階段是 1941-1945 年。1941 年,我們兄弟倆以五千元資金與「協和」醬園坊孔慶和、「義興」醬園坊苑長義,以及楊松春合夥開辦「新利源合記」。地址選在原大中路 672 號(今八角石一帶)。我們進一步改進配方,採用封缸貯釀,使此酒出現了橙紅的顏色並產生了特殊風味,從而產生了一個新型的酒的品種——「封缸酒」。

當時在八角石作坊有兩個釀酒師傅,月產封缸酒 25,800 斤,獲得純利潤 360 余元(銀洋)。這些酒大部分被日商買去,轉賣給瑞昌、星子、德安、永修等地的日軍。此酒味類似日本青酒,由於侵略戰爭的後勤補給不足,於是大量採購九江封缸酒,記得當時是「煙水亭」牌商標。後來到九江的僑民、外商、船員也將此酒作為九江的土特產,買去饋贈親友。九江封缸酒從此名聲大噪。

1945 年日軍投降後,「新利源合記」拆了伙,我們兄弟倆在原大中路 282 號(今西門口西段)恢復了「黃源醬園酒廠」。這以後可以說是封缸酒發展階段。這時期我們每年都要封三、五壇酒作實驗,封釀到一定時間就開壇品味觀色,以便摸索規律,掌握最佳封存期。經過長期實驗,我們發現酒在封釀三至四年時質量最好,這時的酒濃度高,色澤悅目,口感好。因其封釀期長,就改稱為「陳年封缸酒」。由於三年封釀期太長,大量生產有困難。所以這時期生產的「陳年封缸酒」大部分是封釀一年以上的。「陳年封缸酒」的釀製過程,是將拌了酒麴的酒坯放到坯缸里發酵七至九天,再放到貯存缸里封三至六個月,然後取出榨掉酒糟,再封釀六至十二個月即可裝瓶出售。

公私合營黃利源豆豉釀造廠股票

解放前,「陳年封缸酒」月產量不足一萬八千斤。1959 年,「黃利源」由公私合營轉為國營企業。在江西省和九江市的有關領導和有關部門的關懷下,「封缸酒」的生產又有了新的發展和提高,並相繼銷往東南亞各國及德國、日本、美國等國家,以它優異的質量和獨特的風格受到國內外消費者的歡迎。

二、經營醬園作坊

解放前,九江醬菜加工業比較落後,鎮江和安慶生產的醬菜大量進入九江市場。我們想,九江蔬菜來源豐富,若能改進位作技術本地也可以生產高質量的醬菜。在 1946 年三、四月間,我三哥指派專人專程到安慶取經。他們先和趙義源醬園、米永盛醬園、胡廣源醬園建立業務聯繫,購買他們的產品。隨後,又以每月四十元大洋的高價雇來製作醬菜的師傅,陶家父子倆。同年下半年,我們又到鎮江的恆順醬園、仁和祥醬園取經。又以四十塊大洋的月薪請來朱廣保、朱廣珍兩位師傅。通過這兩次取經和延請名師傳藝,使「黃利源醬園」產品很快就在九江同行業中獨占鰲頭。在醬園經營最好的 1947-1949 年間,平均每年可生產各種醬菜一百萬斤左右,純收入達六、七千塊光洋。

1947 年後,醬園的主要產品有蠶豆醬、五香蘿蔔、鹽大蒜頭、醬小蘿蔔頭、醬什錦菜、醬芽姜、糖醋大蒜頭、甜醬萵筍、三伏醬油、天然醬油、豆腐乳等。這些醬菜不僅加工精細,而且對原料的選擇也很嚴格。如生產鹽大蒜頭的原料要選用「五一」前收穫的,產地為湖北鄂城的蘇子種白皮蒜,大蒜頭一定要新鮮,醬菜師傅只要看到蒜衣發乾就拒絕加工。製作方法是:先將大蒜頭去掉須杆,洗凈瀝干,然後以一百斤鮮蒜放五斤鹽的比例加鹽拌勻,放到缸里腌一個星期,再取出曬乾蒜衣後裝壇封存三至五個月就成了醬大蒜頭。如果再用一百斤醋加 35-40 斤冰糖或白沙糖的比例製作的浸料泡二十天,就成了另一種風味的糖醋大蒜。

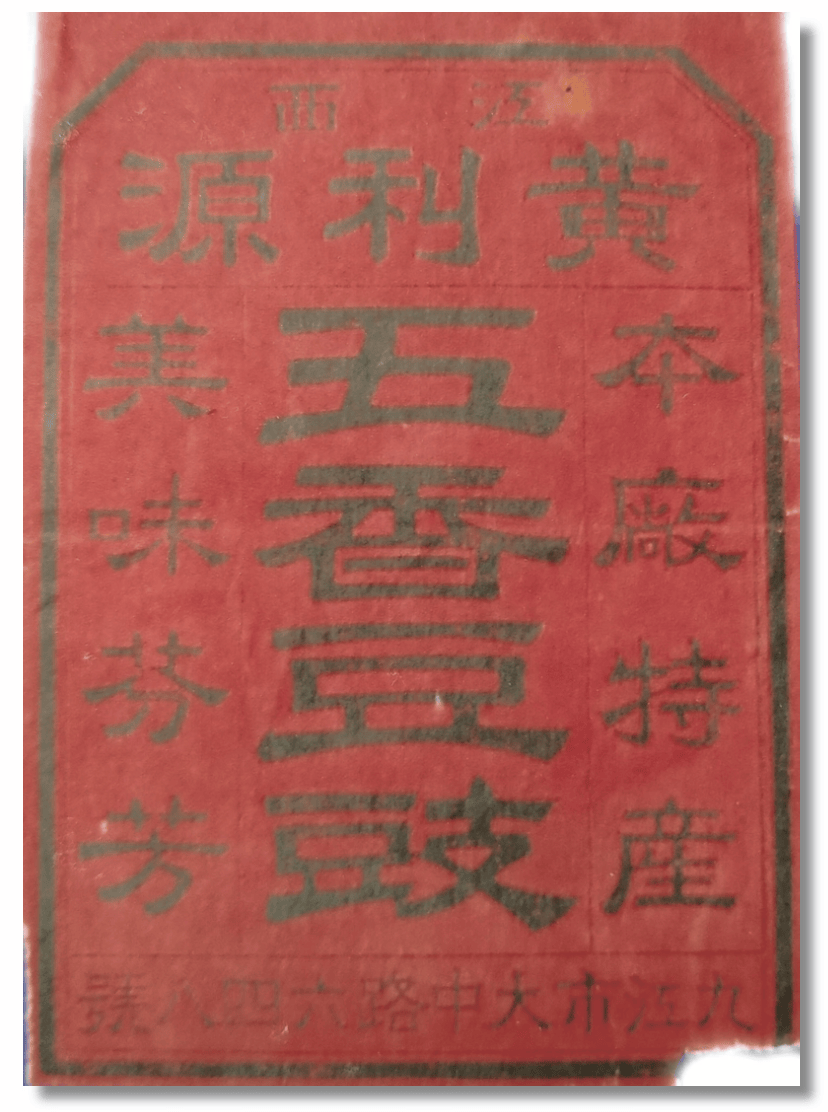

黃利源五香豆豉廠廣告

醬芽姜和醬小籮卜頭,是選用陰曆八月節前後收穫的黃老門芽姜,以及九江市周圍產的白田籮卜(籮卜要切成小塊),先用鹽腌三天,取出曬乾(三至五天),然後用清水泡去鹽分,再放到甜麵醬里腌五至七天即可出售。這樣腌制的醬菜鮮、甜、香、脆、味道十分可口。

按照醬園的規矩,每年陰曆三月清明前開始做黃豆醬,做到八月節後就停止了。這是因為過去醬園的條件差,因而生產受自然條件的影響大,八月節後溫度低,不能發酵。醬園生產的醬油都要經過一個伏天,日曬夜露。通過自然變化產生醬香,即不人工加溫,也不加化學物質,所以叫天然醬油。經過三個伏天(即三年)的就叫三伏醬油。1947 年後,我們又在醬油里加 10-15%的甜麵醬,增加了鮮甜的味道。

醬園的生產季節性比較強,如「五一」節前後腌大蒜,八月節前後腌醬芽姜,立冬到春節做豆腐乳。所以醬園的正式工人不多,只有四個師傅帶六個徒弟。每到生產旺季,都請醬園附近的居民和「黃利源」的職工家屬來做臨時工,多的時候要請 50- 60 人。

1947 年以後,醬園生產的各種醬菜、醬油以其優異的質量逐漸打入外地市場。在省內銷到贛州、吉安、景德鎮等地,在省外銷到湖北的鄂城、小池、陽新、黃石、武穴、壠坪等地。醬油則遠銷馬鞍山、華陽、銅陵、宿松、太湖等地。

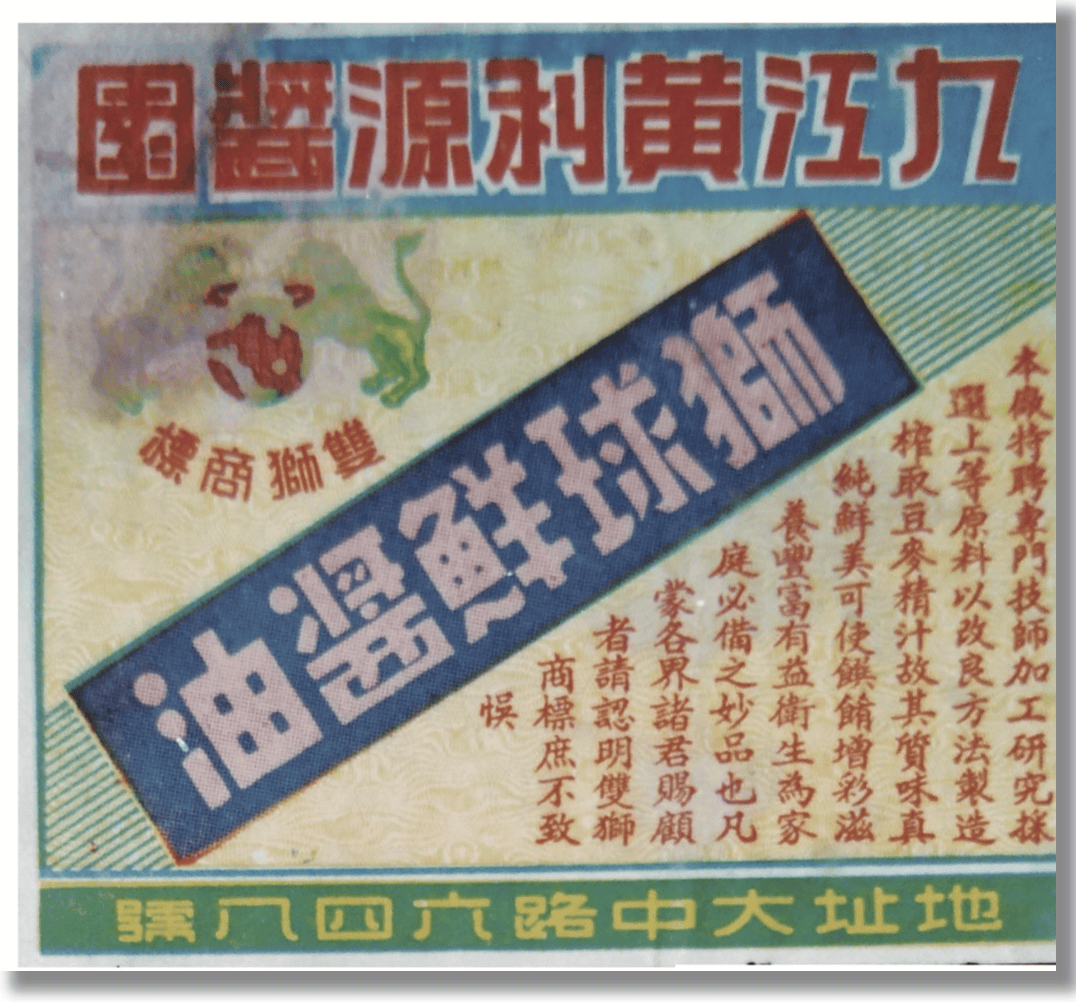

九江黃利源醬園雙獅牌商標

三、創辦黃利源油行

油行是 1945 年「黃利源」重新開張時創辦的。初期只是在市區內經營食油和工業用的桐油、秀油,一天最多能賣出三、四百斤。1946 年,我們專程到南京、上海、蘇州等地了解情況後,大膽的在蘇州楊春和油行借了八桶麻油(440 斤),運到南京後以三倍於九江的價錢賣給慶昌油行,從而開始了與外地油行的商業往來。

編者註:秀油是一種以木本油料——「油桐」為主要原料製成防腐塗料,廣泛適用於船舶、農具、家具的塗刷裝飾。

九江周圍農村食油資源豐富,我們與南京慶昌油行的交易量亦不斷擴大。慶昌油行將這些油原封不動的轉賣到上海、蘇州、無錫、鎮江等地,他們看到貼在油桶上的「黃利源」商標,紛紛派人到九江「黃利源」油行聯繫訂貨。因此又擴大了我們同外地的食油交易。

這時期南京的慶昌油行,上海的道德油廠、興盛油行,宏盛油行,蘇州的久康新油行、周永順油行,杭州的永泰和油行都有水客(採購員)長住「黃利源」候貨。為簡化手續,我們就採用電報預購、代客收買為主的經營方式,用客戶預付的購油款收購食油,再按當時的掛牌價賣給外地油行,即用別人的錢來賺錢。在經營高峰期,油行日吞吐食油量可達四百擔左右,純利潤二百多元。

重信譽、重商品質量是「黃利源」經營上的一大特色,也是我們取得成功的訣竅。解放前,有的油行老闆為牟取暴利,不惜坑騙顧客,他們大秤買進小秤買出,摻雜弄假,以次充優。作「一棰子」買賣,砸自己的招牌。而我們經商重信譽,貨真價實,買賣公平,贏得了客戶的信賴。如我們油行的水客到湖口、都昌收油時從不壓秤壓價,每百斤的收購價比別的油行要高一至二角錢。為維護油行信譽,油行所有出貨都貼有「黃利源」商標,油桶底用石灰水寫個「利」字。對來買桐油、秀油的客戶,就在他們帶的桶、簍、壺上貼上「黃利源」商標,以區別其它商號。所以,儘管油行出售的食油每百斤比其它油行的價錢高二角錢,用戶仍爭相購買。

油市的信息對經營油行的成敗至關重要。在上海、武漢等地有專人每天為我們通報當地油價等有關信息。由於信息靈,決策准,進貨出貨價格都能自己控制,基本控制了九江的油市。

九江市第二菜場

油行經營的桐油、秀油主要是賣給造船修船的客戶。在經營初期,桐油、秀油是油行用麻油和菜油到武漢換來的。後來,由於經銷量不斷增加,油行就派水客直接到四川重慶購買桐油,到湖南常德採購秀油。每年復季,造船修船的船戶都需要大量的桐油、秀油。為爭取更多的買主,油行就在各港口、大碼頭刷寫大幅廣告「黃利源油號桐油、秀油包退包換」。不僅江西的船戶來買油,很多湖北、安徽的船戶也是「黃利源」油行的常客。1947-1948 年是油行經營的高峰期,在這期間,平均每天經銷桐油、秀油二至三千斤,可獲純利一百餘元。

全國解放後,1953 年國家實行糧、棉、油統購統銷政策,「黃利源」油行就停辦了。

資料來源:

1988 年採訪黃鵬雲先生錄音整理稿。

【編後記】

本篇是黃利源老闆黃鵬雲的回憶,文史價值極高。關於黃氏兄弟的生平及「黃利源」企業的歷史,崔若林老師《黃氏兄弟與「黃利源」》中另有介紹,簡錄如下:

黃鵬飛,生於宣統二年(1910 年),九江縣姑塘(今濂溪區)人,曾讀私塾四年。其弟黃鵬雲小他五歲。民國 14 年(1925 )其父在九江(今大中路 11 號)開設「黃利源」醬園,前店後坊,生產銷售醬油等。民國 30 年至 34 年,黃氏兄弟與他人合辦「新利源」醬園酒廠。民國 34 年日軍投降後「新利源」拆夥,黃氏兄弟即在大中路 648 號復建黃利源醬園酒廠。1952年黃鵬飛病逝於上海,終年42歲。從此黃利源的店務則由黃鵬雲主理。1953年,國家對糧、棉、油實行統購統銷政策,油行停辦。1956年「黃利源」轉為公私合營企業。