端午安康

DRAGON BOAT FESTIVAL

為什麼說端午節實際並不是為了紀念屈原?

端午節到底有怎樣的淵源?

老北京人怎麼過端午節?

端午節為什麼又被稱為衛生防疫節?

端午節是中國最為重要的傳統節日之一,是和春節、中秋節並列的中國傳統三大節日之一。「端午節」。端是「開端」、「初始」的意思。初五可以稱為端五,這個五是一二三四五的五。農曆以地支紀月,正月建寅,二月為卯,順次至五月為午,這個午是上午的午,因此稱五月為午月,一二三四五的「五」與上午的「午」通用了一下,「五」又為陽數,所以端午又名端五、重五、端陽、中天等。

什麼?端午節不是為了紀念屈原

關於端午節起源的說法有好幾種,最為人們所接受的說法就是,端午節是為了紀念兩千多年前,忿然投江的偉大愛國詩人屈原。

實際上並不是這樣。

唐宋古文八大家之一的歐陽修,在《端午帖子》中寫到:「彩索盤中結,楊梅粽里紅。」表達了對粽子的讚美之情。粽子有著悠久的歷史,早在春秋時期就已經出現,到晉朝時,更被指定為端午節的應節食品。

端午節吃粽子,是我國一個傳統習俗。而在我國最早出現的端午時食,是西漢的「梟羹」。《史記》「武帝本紀」中曾提到:「漢使東郡送梟,五月五日為梟羹以賜百官。」後來大約因為梟這種鳥不容易捕捉,所以吃梟羹的習俗並沒有持續下來。後來代替梟羹的食物叫銼。一直要到了晉朝,粽子才成為端午的應節食品。

據專家考證,粽子只不過是民間普通食品,最初吃粽子也不固定在端午;說端午食粽是祭屈原,是後人附會而形成的,僅反映民眾的心愿而已。

實際上,為了紀念春秋時晉國的介子推而形成民間節俗的「寒食節」,也就是清明前一天吃粽子,起源要比端午食粽早。至今,許多地方仍通行清明前一天與清明食粽的民間風俗。

粽

子

起

源

Dragon Boat Festival

關於粽子最早的記載是1600年前西晉新平太守周處所寫的《風士記》云:「仲夏端午,烹鶩角黍。」200年後南朝梁文學家吳鈞在《續齊偕記》中說:「屈原五月五日投汨羅而死,楚人哀之,遂以竹筒貯米,投水祭之。」於是以訛傳訛,傳承了風俗。可見人們對忠義之士感情是非常真摯深刻的。粽子並非源自祭奠屈原之死,它的起源說法很多。

最讓人信服的是「包烹」之說,就是50萬年前發明用火烹熟食物時,為了吃的順口,用樹葉包裹食物放在火中煨後剝葉而食,這雖不叫粽子,卻已有粽子的雛形。

經過40萬年的春秋更迭,進入石烹時代,先人們已能在地上挖坑,坑中墊獸皮,再注水其中,投入燒燙的石子使水沸騰,煨煮用植物葉子包裹的原料,直至煮熟,這就更像現在的粽子。

很多人都知道,端午節有個習俗就是賽龍舟,而這個習俗早在屈原之前就已經存在,在春秋時期之前,吳越之地的百姓就有在端午這一天賽龍舟,舉行部落圖騰祭祀的習俗。而且屈原本人的詩作里,也可以反映出當時賽龍舟的風俗,比如《楚辭涉江》中就有:「乘舲(líng)船余上沅(yuán)兮,齊吳榜以擊汰(tài)。船容與而不進兮,淹回水而凝滯。朝發枉渚(zhǔ)兮,夕宿辰陽。」詩中提到的這種狹長而輕小的舲船,其實就是當時一種競賽所用的船。

綜上所述,在端午節吃粽子、賽龍舟的習俗,其實真的不是因為紀念屈原。

遼金元時期人們怎麼過端午節?

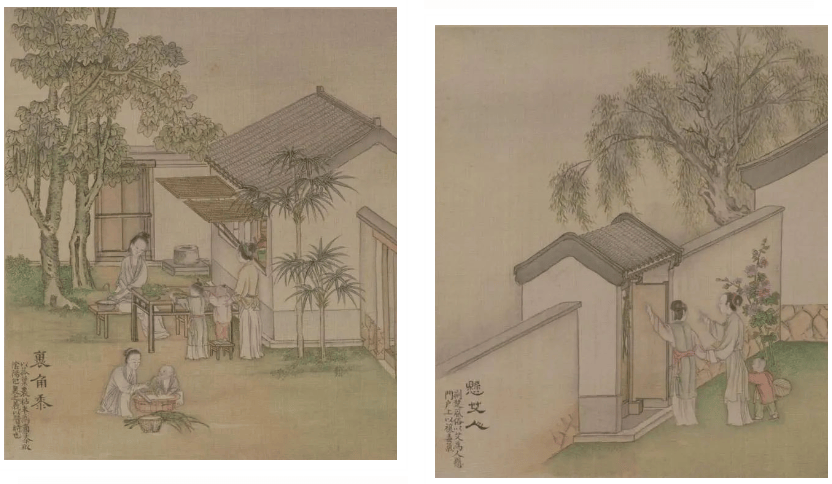

在遼代,契丹人也會慶祝重五,但他們的習俗受到了漢族等多方面的影響。《遼史. 禮志》中記載:「五月重五日,午時,采艾葉和棉著衣,七事以奉天子,北南臣僚各賜三事,君臣宴樂,渤海膳夫進艾糕。以五彩絲為索纏臂,謂之『合歡結』。又以彩絲宛轉為人形簪之,謂之『長命縷』。」其中,製作五彩縷和使用艾葉都是繼承了漢族的習俗,遼代的人們還會穿艾衣,到了五月五日午時,他們會採摘艾葉與棉相和,做成衣服,遼主會穿上這種衣服,並賜給番漢臣僚,這顯然反映了北方氣候的特點。至於艾葉糕則是渤海人的創新。雖然用艾葉做衣服和吃艾葉糕的習俗沒有流傳下來,但是掛長命縷的習俗卻一直延續到現在。

受到漢族傳統習俗的影響,元大都也有端午節的慶祝活動。在節日前的三天,宮廷服侍機構要向官內進奉寶扇、彩索、珠花、金羅、酒醴、涼糕、香棕,還有金桃、御黃子、藕、甜瓜、西瓜等食品,民間也會食用涼糕、粽子,還會購買艾虎、泥大師、彩線符袋牌等物品。宮內還會舉行擊球和射柳等大型娛樂活動。

在元代,大都城內在端午節期間會舉行大型的「賽關王會」。因為大都人非常看重義氣,所以他們對義重如山的關羽格外尊重。在這一天,人們會用各種獸皮縫製、染繪成關王畫像,有的關王畫像極其華麗,然後齊集出遊,各個府衙還會以畫像和鼓樂等相互比賽。

端午節其實是衛生防疫節!

麥熟時節,氣溫升高,雨量增多,空氣逐漸潮濕。經過一冬蟄伏的各種毒蟲、蚊蠅幼卵等在前兩個月甦醒或繁殖過來,進入活躍的大量繁殖期。由於這個月因為蟲咬、感染瘟疫、精神煩躁等導致生病的人很多,所以將這個月稱之為「毒月」、「惡月」。為防止傳染病的爆發和流行,人們採取一系列衛生避惡的措施,也可稱之為繼「三月三」上巳節之後的有一個衛生防疫節。上巳節以洗濯祓除的辦法進行防疫,突出一個「洗」字。而端午緊靠「洗」是遠遠不夠的,還要「熏」。那到底怎麼熏呢?

第一就是用礦物:雄黃和硃砂

雄黃主要外用於殺蟲、解毒,治療癰腫疔瘡、濕疹疥癬、蛇蟲咬傷。雄黃酒塗在身上,如手、足等部位,或體內雄黃酒經汗液揮發,可避蛇蟲。減少疾病的傳染源,起到殺菌消毒的作用。而硃砂,具有清心鎮驚,安神,明目,解毒的作用。用於心悸易驚,失眠多夢,癲癇發狂,小兒驚風,視物昏花,口瘡,喉痹,瘡瘍腫毒。不過需要提醒您的是:雄黃和硃砂都具有毒性,不可大量服用。

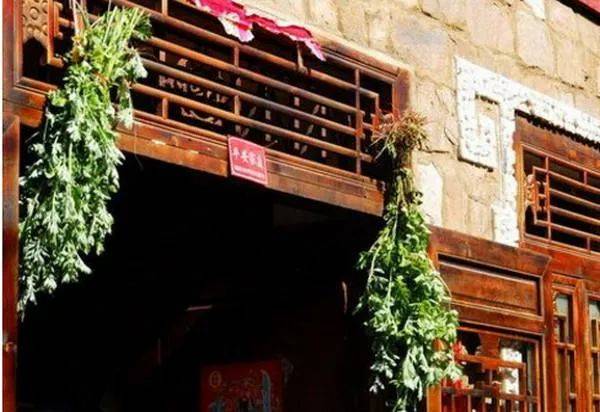

第二就是用植物:菖蒲與艾草

菖蒲,有香氣,可以提取芳香油,有防疫作用。《中國植物圖譜資料庫》收錄為有毒植物,全株有毒,根莖毒性較大。點燃菖蒲、艾葉能驅蚊滅蟲。這可以說是「綠色農藥」,根莖搗爛,加水熬煮兩小時,經過濾所得的原液,兌水,可有效防治農作物蟲害。

而艾草,味苦,微溫無毒,有溫氣血、逐寒濕,芳香避穢的作用。五月,民間流行堂屋、床頭等處掛艾草,毒蟲蚊蠅聞著艾草的味兒就躲得遠遠的,它的作用與雄黃類似。但艾葉在治病方面的功效更大,也更安全,可以與食物共食。很多地方都有飲艾酒,食艾糕的習俗,民諺稱「家有三年艾,郎中不用來」。

端午節北京的獨特風俗

據北京史地民俗學會編著的《北京民俗大全》記載:因為端午節在老北京的民俗中與春節和中秋合稱「三大節」,所以這一天皇帝可以不上朝,老百姓須敬神祀祖,婦女可攜子回娘家歸寧,朋友們可以藉機聚會,老北京全城呈現出熱鬧的節日景象。同時,在節日民俗事象中又有自己獨有的特色。

端午節京城兒童喜歡玩一種叫「鬥百草」的遊戲

參加遊戲的兩人持草相對站立,雙手各持一草或花莖的兩端。遊戲開始後,二草相鉤,雙方各自把草向自己方向拉,誰的草或花莖被對方拉斷誰為輸,然後用「打贏家」的順序賽下去,直至選出最後勝利者。這就要求參賽者在參賽前注意尋找那些草或花莖韌的作為自己的「選手」,無形中形成識別花草的技巧。那種能「斗」倒各草的「選手」,則成為大家公認的當天的「百草王」。這種遊戲和冬天玩的拔根兒很是類似。

鬥百草也分文斗和武鬥,上文介紹的就是武鬥,戳下方連結,一起來文鬥百草吧:

端午佳節,除了包粽子,還可以鬥百草!

端午鬥百草,繼續!剛知道,傳統的粽子捆繩能開花!

給孩子佩戴「五彩粽子」,祈福增壽

五彩粽子的內殼是用硬紙疊成的,一般在2厘米左右,外面纏上五彩絲線,連成一串。街頭有賣的,家中少婦少女也紛紛自己製作。除了五彩粽子以外,巧手媳婦或姑娘,還會用綾羅製成小老虎,有的是縫製成櫻桃、桑葚、茄子、豆角、辣椒、梨、柿、橘等小型水果模樣串起來,精緻可愛。有立體的,有平面的,爭奇鬥豔。端午節這一天佩戴在身上,既顯示自己的精巧工藝,又給節日增添了祈福增壽的節日氣象。

高碑店人過了三月三就盼端午節

高碑店人過端午節,因為多了一項逛廟會而使其顯得與眾不同。據高碑店的老人講,高碑店人過端午節非常講究,各家各戶的當家人過了三月三就互相提醒,該奔節過伙了,意思是要多勞動多掙錢好過端午節。還有各家的主婦,她們為了過好節,不但要把家務做好,還要在節前把全家的針線活做好。老人們常說:「過年是會親走親, 過節是會友」,還說:「逛廟逛的是人」。所以大部分的家庭主婦為了到端午節叫全家大人孩子穿上新衣服去逛廟,她們就起五更睡半夜非常辛苦,沒完沒了的做針線。

誰家要有兒童在端午節還要給孩子穿上小動物鞋,如豬鞋、貓鞋等,據說這能驅邪滅災。家裡有大兒大女的都要把他們打扮得頭是面腳是腳、光光鮮鮮的,再由爺爺奶奶或者父母帶著他們去逛廟會,,一方面為了展示他們懂禮儀、有家教又有才貌,因為逛廟會時會碰到很多鄉親和遠近村莊的親朋好友,這也是對一個家庭和家教的一種展示。

另一方面也是對他們的一種教育, 廟會上香客、遊人如織,他們也可以藉機學習別人的言行舉止和道德禮儀。姑娘可以在廟會上看看人們各式各樣的衣裝打扮,學學人家的裁剪和針線,以及流行的款式顏色等,算是端午節廟會上的一種服裝文化交流了。也有姑娘小伙因緣際遇的入了彼此的眼,說不定過了端午節就會有喜事來臨呢。

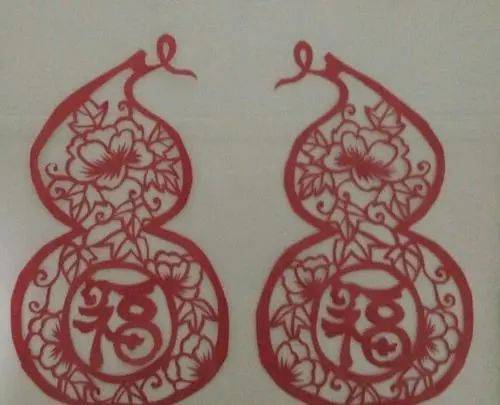

到了五月初四下午,家家戶戶把菖蒲艾子割回家,放在水缸旁邊保鮮。第二天是端午節,趕早把菖蒲艾子插在各家門的上坎上,然後在門上、窗戶上貼上葫蘆花,什麼是葫蘆花呢,就是用紅紙剪成一個有枝有葉的葫蘆。用意是葫蘆花的葫蘆就好比是鐵拐李的寶葫蘆,能驅邪滅災解毒,鐵拐李是十大藥王之神,他的葫蘆里裝有靈丹妙藥能醫百病,所以葫蘆在民間是一種吉祥物。

內容來源:BRTV徐徐道來話北京

編輯:劉慧明

值班主編:彭菲

監製:趙鵬