王明夫 黃甜甜

《北京市居住權登記試行辦法(徵求意見稿)》近期面向社會公開徵求意見,與人們生活息息相關的居住權制度再度引發熱議。那麼,居住權究竟是什麼?有哪些設立方式?如何為房屋設立合法有效的居住權呢?

提問1

長期租住他人房屋

是否享有居住權?

在2021年施行的民法典中,就設專章規定了居住權這種新型的用益物權,對滿足特定人群,尤其是老年人等弱勢群體的居住需求起到了積極作用,為住有所居提供了更多的制度選擇和保障。

根據民法典的規定,居住權是為滿足居住權人生活居住的需要,由當事人依法設立,對他人住宅的全部或部分享有占有、使用的用益物權。居住權的設定,將房屋權利在所有權人和居住權人之間進行了分配,既可以滿足特定群體的住房需求,又可以有效發揮房屋效用,具有重要的社會意義和制度價值。

同為對他人房屋的占有使用,居住權與房屋租賃權在形式上極為類似,如果長期租住他人房屋,是否意味著對該房屋享有居住權呢?並非如此。雖然二者在形式上有相似之處,但有著本質區別,不可混淆。首先,居住權屬於獨立的用益物權,居住權人可以對房屋進行專屬和排他地利用;而房屋租賃權作為債權,出租人與承租人通過租賃合同的方式約定雙方權利義務,不具備嚴格意義上的物權效力。其次,居住權相較於租賃權而言更具有穩定性,法律未對居住權的期限作出限定,當事人可以通過合同或遺囑的方式為他人設立一定期限的,甚至是終身的居住權;而民法典第七百零五條明確規定了租賃合同期限不得超過20年,超過部分無效。再次,取得租賃權,是以支付租金為條件;而居住權的設立既可以是無償的,也可以有償。最後,承租人在得到出租人同意的情況下,可以將租賃物轉租給第三人,但是民法典第三百六十九條規定,居住權不得轉讓、繼承。

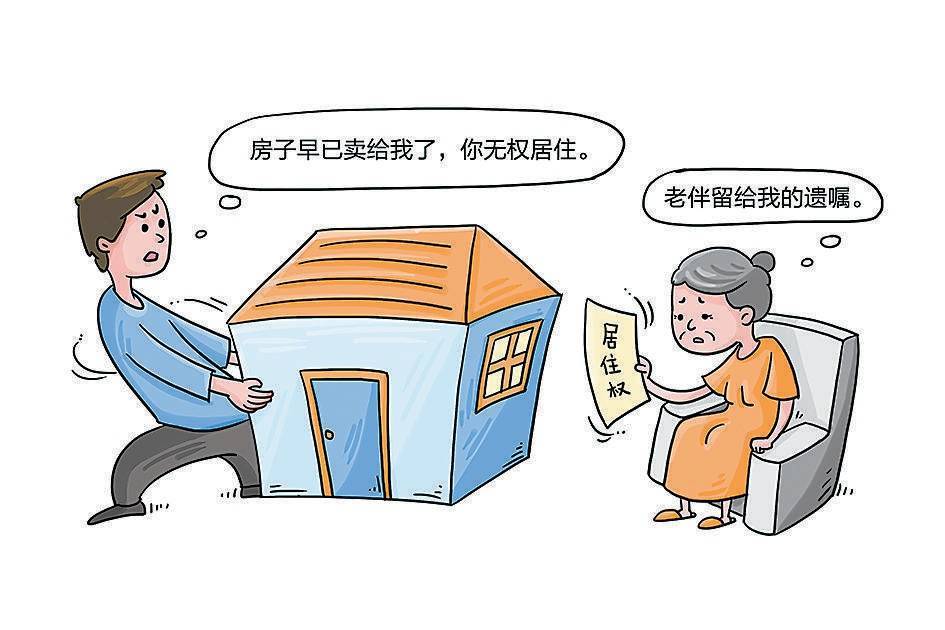

民法典並未禁止出售設立居住權的房屋,但明確了居住權的消滅條件,即居住權期限屆滿或居住權人死亡。換句話說,在居住權期限屆滿或居住權人死亡前,任何人包括新的房屋所有權人都不能影響居住權人對房屋的占有使用。

法官提醒

居住權制度的設定對於房屋租賃和二手房買賣產生了重要的影響,所以市民在租房、購房時不僅需要查詢房屋的權屬、司法查封、設立抵押等情況,還應該向不動產登記部門查驗該房屋是否設立了居住權,避免出現支付房款後被迫與他人共居甚至住不進去的尷尬境地。

為了避免此類糾紛和風險,筆者建議市民在簽訂房屋租賃或二手房買賣合同時,與房屋產權人就房屋是否設立居住權作出特別約定,明確相應的違約責任條款。產權人也應遵循誠實信用原則,向承租人或買受人如實告知房屋的權利登記情況。

提問2

以合同設立的居住權

還用登記嗎?

以合同設立居住權是最為常見的設立方式之一。例如,李某夫婦出資購買了一套房屋,登記在女兒名下。與此同時,他們簽訂協議,約定房屋的產權歸女兒所有,但夫婦二人有權居住使用該房屋直至去世為止,後雙方辦理了居住權登記。以上是典型的通過合同設立居住權的方式。

通常,以合同設立居住權的多為直系親屬或親友,但簽訂書面居住權合同仍必不可少。民法典第三百六十七條規定,設立居住權,當事人應當採用書面形式訂立居住權合同。居住權合同一般包括下列條款:當事人的姓名或者名稱和住所;住宅的位置;居住的條件和要求;居住權期限;解決爭議的方法。由此可見,居住權合同屬於要式合同,通過書面形式訂立也有利於減少和解決糾紛。

需要特別注意的是,根據民法典第三百六十八條規定,設立居住權的,應當向登記機構申請居住權登記。居住權自登記時設立。由此可知,登記是以合同設立居住權的必經程序,未辦理登記的居住權合同不產生物權效力,合同權利人不能取得居住權,只能基於居住權合同向相對人主張權利,不能對抗第三人。

王某與李某原是夫妻關係,二人婚內購買了一套房屋,登記為妻子李某單獨所有。後二人經法院調解離婚,李某簽署承諾書,承諾王某的父母對這套房屋享有永久居住權,並進行公證。但後來王某父母與李某在該房屋居住期間,雙方數次產生衝突,李某因此要求他們搬離。王某及其父母訴至法院,要求判令對該房屋享有永久居住權。法院審理後認為,李某簽署的承諾書雖然載明給予王某父母居住權,但居住權以登記為生效要件,而雙方均未向登記機構申請居住權登記,因此此案居住權不成立,法院判決駁回王某及其父母的訴訟請求。

法官提醒

以合同設立居住權一般由當事人雙方共同申請居住權登記,建議當事人在合同中明確約定雙方共同辦理居住權登記的時間,以及一方不配合辦理登記的違約責任,確保居住權設立的實現。

另外需要注意的是,法律上並沒有對居住權的期限進行限定,在簽訂居住權合同時建議約定具體的期限,明確是否為終身居住權,避免產生爭議。

提問3

遺囑設立居住權

有哪些形式?

民法典第三百七十一條規定,以遺囑方式設立居住權的,參照適用本章的有關規定。也就是說,法律允許公民以設立遺囑的形式,在自己享有所有權的房屋上為他人設立居住權。遺囑設立居住權,包括遺囑繼承和遺贈。

上文提到,如果以合同設立居住權,當事人應當採用書面形式訂立居住權合同,如果以遺囑設立居住權,又有哪些形式可供選擇呢?民法典第一千一百三十四條至一千一百三十九條規定的遺囑形式,既包括自書、代書、列印等書面形式的遺囑,又包括非書面形式的錄音錄像和口頭遺囑。如果選擇以自書遺囑、代書遺囑等形式設立居住權,因上述遺囑均為書面形式,具有嚴格的書寫要求,若遇爭議,法院可直接對書面遺囑進行審查。而口頭遺囑缺乏實質載體,真實性較難判斷,若必須通過口頭遺囑設立居住權,應符合以下三個要件:一是遺囑人立遺囑時處於生命垂危或者遭遇重大意外等緊急情形;二是應有兩個以上見證人在場見證;三是危急情況消除後,遺囑人能夠以書面或者錄音錄像形式立遺囑的,所立口頭遺囑無效,還需及時變更遺囑形式。

此外,以遺贈設立的居住權,如果受遺贈人未在法定期限內及時作出接受遺贈的意思表示,或未完成遺贈扶養協議中的約定義務,也可能會喪失相應權利。

法官提醒

需要注意的是,遺產是自然人死亡時遺留的個人合法財產。遺囑人在遺囑中設立居住權時,首先要釐清房屋中是否存在他人的權屬份額,避免因遺囑處分了他人財產而導致居住權未能設立。並且,遺囑形式必須符合法定的形式要件,同時遺囑人在遺囑中要清晰、準確地表達設立居住權的意願,包括明確房屋的坐落、居住權人的姓名(身份證號)、設立居住權的原因、居住權的期限等,避免因遺囑形式不合法或遺囑內容含糊、歧義而引發後續爭端。

另外,居住權人要注意及時辦理登記。雖然民法典規定遺囑人可以通過遺囑設立居住權,但遺囑屬於私文書證,一般情況下,遺囑內容僅有遺囑所涉人員知悉,外部人員無從知曉,且所有權與居住權分別指向不同個體,故因遺囑獲得房屋所有權和居住權的權利人應當在遺囑生效後,及時前往房屋登記機關辦理權利登記,以產生公示的法律效果,從而更好地保護自身利益,也有利於維護房屋所有權交易秩序。

提問4

離婚無房一方可以主張居住權嗎?

民法典第二百二十九條規定,因人民法院、仲裁機構的法律文書或者人民政府的徵收決定等,導致物權設立、變更、轉讓或者消滅的,自法律文書或者徵收決定等生效時發生效力。可見,除上文所述兩種方式外,居住權還可以通過法院裁判的方式設立。實踐中,婚姻家庭糾紛和物權糾紛案件中均存在法院通過裁判設立居住權的情況,以裁判設立居住權具有較強的現實需求。

張某與田某婚後育有一子,一家三口居住於張某的一套婚前個人房產中,田某無其他房產。後張某因賭博輸光家庭積蓄,對家人不管不顧,最終導致夫妻感情破裂。田某起訴要求離婚,同時以撫養孩子需要穩定住所為由,主張對張某的婚前房產享有居住權。法院審理後認為,因田某在本市內無其他固定住房,張某多年未履行照顧妻兒的義務,且田某與子女今後生活也需要穩定的住所,因此判決田某對涉案房屋享有居住權,並明確居住範圍及期限。

民法典第一千零九十條規定,離婚時,如果一方生活困難,有負擔能力的另一方應當給予適當幫助。具體辦法由雙方協議;協議不成的,由人民法院判決。該規定賦予了法院在處理離婚經濟幫助問題時一定程度的自由裁量權,離婚經濟幫助的形式不僅限於給付金錢或生活用品,也可以通過裁判設立居住權,幫助無房一方在離婚後仍能安居。

司法裁判不能「無根據」賦予居住權,只有滿足一定條件的主體才具有這個可能性。

具體來說,一是確有設立居住權的必要性。裁判設立居住權的權利主體應是「無房的特定群體」,如獨居老人、需父母撫養的未成年人、喪偶夫妻一方等,法院通常會根據無房一方的收入情況、住房情況等客觀事實去判斷是否有設立居住權的必要性。二是符合裁判設立居住權的案件範圍。因裁判設立居住權實際是法院運用公權力作出的裁判結果,為避免所有權人負擔過重,裁判此類案件範圍不宜過寬,一般應限定於婚姻家庭、繼承等身份關係領域。三是設立居住權不會對所有權人造成明顯不公或損害,為了避免裁判結果造成所有權人的生活困難,法院可以根據所有權人和居住權人的經濟情況,確定是有償還是無償居住。四是居住權期限應符合客觀情況,需要綜合考慮居住權人的年齡、身體狀況,是否需要撫養未成年子女,及未成年子女年齡、就學等問題,並將期限在裁判文書中予以明確。

法官提醒

通過法院判決設立居住權是一種特殊的設立方式,通常適用於雙方對居住權存在爭議的情況。如果雙方能夠協商一致,最好還是通過合同方式設立。

不得不提起訴訟時,當事人應該充分了解居住權設立的法律規定和條件,避免因為不符合條件而敗訴。法院判決後,當事人必須遵守,並按照判決要求辦理相關手續。如果不服,可以在法定期限內提起上訴。

法官有話說

居住權登記的相關風險

王陽

與其他房屋權屬登記類似,申請人向不動產登記機構申請居住權登記時,應對其提交的申請材料真實性負責。不動產登記機構僅對申請材料是否齊全、是否符合法定形式進行審查,排除申請材料中可能存在的疑點。申請人委託他人或中介機構代為辦理的,應確保簽字真實,否則可能面臨被撤銷登記的風險。

因申請人提交虛假材料造成錯誤登記的,受錯誤登記影響的利害關係人可以向不動產登記機構申請撤銷或變更,也可以直接提起行政複議、行政訴訟程序尋求救濟。

如果當事人或利害關係人對居住權登記所依據的基礎民事法律關係產生爭議,包括對居住權合同、遺囑、法律文書等的效力以及不動產的權屬等存在爭議,應當先提起民事訴訟,再根據民事案件的判決結果到不動產登記機構辦理更正登記,或就居住權登記行為申請行政複議或提起行政訴訟。

(作者單位:北京市第一中級人民法院)