在今年第77屆坎城國際電影節上,賈樟柯導演的新作《風流一代》第六次入圍主競賽。這部影片結合了2001年至今二十多年的拍攝素材,藉由中國北方小城一對戀人二十餘年的愛情糾葛故事,觀察著中國在21世紀的轉型變遷。《好萊塢報道者》稱「影片融合了劇情片現實主義手法與紀錄片技巧......也貫穿了賈樟柯的整個影片序列。」

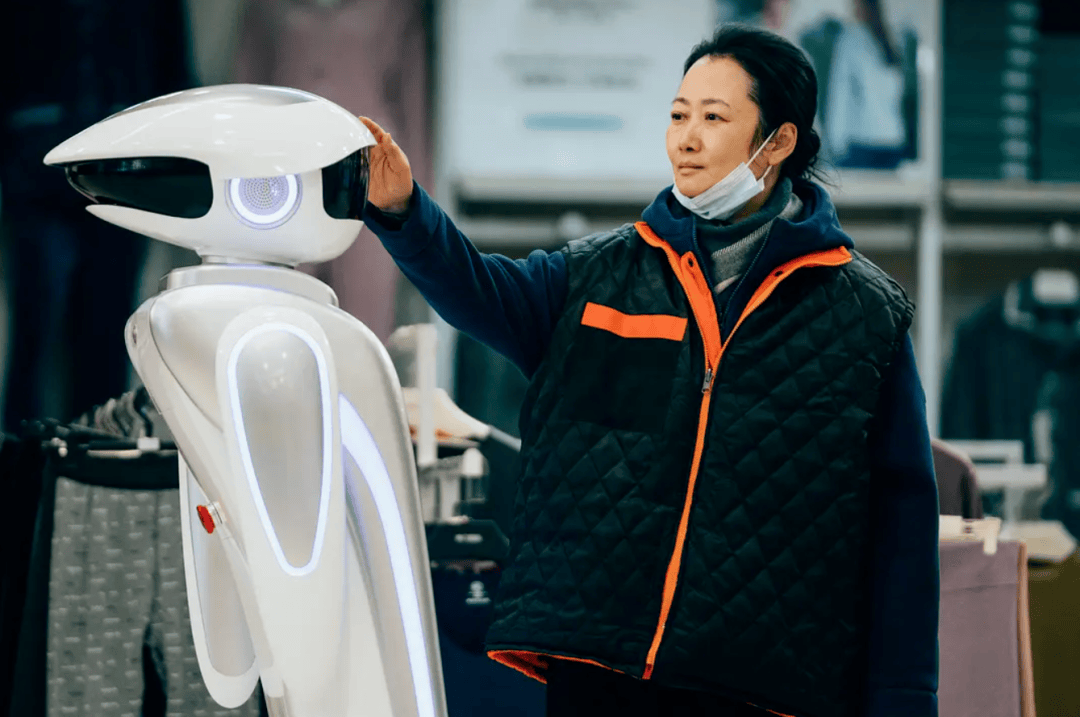

電影《風流一代》(2024)劇照。

賈樟柯說:「雖然故事很簡單,但影片中的每一秒都讓我戰慄。」他還在接受媒體採訪時表示:「這是一部虛構的作品,但我運用了很多紀實手法。在組合我們拍攝的不同事件時,我開始發現故事情節,隨後又回頭添加了必要的結構。」「看著這些人物關係如何隨著周圍世界的演變而改變,是一件很有趣的事情。也深深地震撼了我,他們的臉發生了怎樣的變化,這幫助我認識到什麼是真正的電影。」「我還發現,雖然我們相當成功地保存了圖像,但我們已經失去了過去社會的許多聲音。」

賈樟柯在新書《電影,我略知一二》中,分享了他學習電影的心得,對電影的審美。這些都是他一以貫之的電影風格的土壤。本文經出版社授權刊發,摘編自書中第一講、第四講,篇幅原因較原著有刪節,小標題略有調整。

原文作者|賈樟柯

《電影,我略知一二》,賈樟柯 著,理想國|上海三聯書店,2024年5月。

電影理論是

創作者的「軟體」

對於很多人來說,電影好不好看是很直觀的感受。但是在這個世界上,人們的生活經驗和感受力不盡相同,如果能掌握一些基本的電影規律,對接受不同風格的電影,特別是各自經驗範圍內不熟悉的那些電影會有一些幫助。

一直到現在,我都覺得我個人的創作一直得益於理論的滋養。在上世紀九十年代我們讀書的時候,像我所在的北京電影學院93級,是所有的專業都招,有很多關於創作的專業,如導演、攝影、美術,教學偏重於創作實踐。

而我是學電影理論的。當時,在同學中間就流行一種觀點,認為學理論沒有用,對於創作來說理論太遙遠、太枯燥了。其實那個時候我也分辨不清,對我來說,因為剛接觸到電影,而我的專業是電影理論,我必須去好好學習自己應該學的,其次才是去學其他專業的一些課程。

北京電影學院的課程設置很科學,我們在大一、大二有很多不同年級各系都要上的公共課,包括電影攝影,我們也學了兩年。教過我們的老師,有穆德遠老師、趙非老師。電影錄音我們也有專業課,表演也有。

對於我們理論班的同學來說,這些課程會更偏理論一些,但是比如說攝影課,我們也是從拍黑白照片到照片的沖印都要學。那時候還有暗房技術,還要學暗房,從拍照片,到自己去沖洗、接觸到膠片,慢慢地去掌握膠片的基本原理。

電影是具有實踐性的,有技術門檻,理論究竟能起到什麼作用?那時候我確實不是太清楚。它不像學習專業技術那麼顯而易見、立竿見影。

比如上導演課,什麼是軸線?什麼是跳軸?這堂課上完了確實能學到具體的東西,在創作的時候也會經常面臨這個問題。攝影也是,學習膠片原理,掌握不同鏡頭的特性,有了這些知識之後,在實踐中馬上可以使用,可以印證。

但是理論是一個虛無的東西,在實踐中往往感覺碰不上,所以大家就覺得理論好像可有可無。然而隨著電影工作的深入,我後來覺得,如果電影技術是保證電影物質呈現的基礎,可以比作創作者的「硬體」的話,那麼理論就是創作者的「軟體」。

電影理論首先帶來兩個層面的問題,第一個就是對電影這種藝術媒介的理解和認識,簡單來說就是:什麼是電影?第二個就是怎麼理解這個世界,怎麼理解人?我覺得後一個可能更重要。

怎樣理解和認識電影?

關於第一點,媒介認識方面的理論,我想舉一個關於電影敘事的例子。我們讀書的時候,電影的劇作理論,一開始是非常偏向於俄羅斯式的,也就是蘇聯的劇本創作方法。因為那時候我們劇作課的主任教員是王迪老師,他是留蘇回來的,所以他非常講究劇本的文學性:劇本要可以發表,劇本要可讀,它不僅要可以支持拍攝工作,而且要可以供人閱讀,它得是一個文學作品。

後來到了大二、大三的時候,我們就開始設立美國劇本方法的課程了。我記得有兩個胖胖的美國老師來給我們做短期的劇本訓練,他們的教育方法和思路就完全不一樣。他們不要求劇本成為一個文學讀物,而是要求它更像一份「施工藍圖」。第一堂課的時候,美國老師就問了學生一個問題:「如果想讓一個人的命運發生改變,你們覺得有什麼方法?」當然他是指在劇本中,我們一時也不知道怎麼回答。

因為那時候流行一句話叫「知識改變命運」,我就開玩笑回答說:知識。這其實有些搞笑的成分,同學們都在笑我。老師對我說:「你講得太籠統了,劇本需要具體的動作支持。比如讓你的人物離開家去外地上學,就可能改變命運;比如說讓人物搬家,他會改變;比如生病,他會改變。」他舉了很多例子,完全是另外一種劇本的創作思路。

蘇聯和美國的創作體系都是高度理論化的,當你對比這兩種體系的時候,當你掌握了這兩種不同理論的時候,其實並不一定是要選擇哪一種、放棄另一種,而是說這兩種方法,它們會融為一種屬於你自己的方法。

我記得在蘇聯式的劇本創作理論中,從來沒有談過敘事的跟蹤性,因為解凍時期以來的蘇聯劇本很講究抒情和詩意,基本上不強調敘事的效率。但是美國的劇本創作理論首先就是跟蹤性。何為跟蹤性呢?就是觀眾從看電影的第一分鐘起,被什麼動力牽引能夠一直看完90分鐘,是什麼在吸引他?是充滿懸念、不斷遞進的情節,還是氛圍?這種跟蹤性是由什麼造成的?

我大量的劇本寫作,基礎的創作方式都是蘇聯式的,因為我覺得劇本的遣詞造句非常重要,它是一個工作基礎,並不單單是為了發表或者被讀者閱讀,而是說你要用相對生動、準確的詞語,讓你所有的工作夥伴,包括演員、攝影師在內,理解你想要創造出來的電影氛圍。

但是,我又覺得我深受美國電影理論中敘事跟蹤性的影響。這種敘事的跟蹤性,確實是需要你內在有一套辦法,無論是將它建立起來,還是打破它,都會讓敘事變得具有自我生長性,至少會有遞進感。

我的第二部電影《站台》的初稿,我一開始特別不滿意,我也不知道為什麼不滿意。我覺得很多細節方面的回憶與想像寫得很準確,但整體上總是缺點力道,我不知道問題出在哪裡。後來我突然想起美國劇作理論中的「跟蹤性」問題,我發現當時的劇本確實是缺乏跟蹤性的。

賈樟柯2000年電影《站台》劇照。

初稿《站台》到了敘事的中段就有點像俄羅斯套娃,看著很豐富,但揭開一個其實跟第一個一模一樣,再揭開一個跟第二個一模一樣,再揭開一個跟第三個一模一樣,都是同樣一種面貌,只是體積由大變小而已。

之後,我看到的很多電影其實在敘事上都有一個很大的通病:推動性不夠,遞進性不夠,一直在重複,就像俄羅斯套娃一樣。

這種劇作上的遞進性不足,我把它稱為「俄羅斯套娃」問題。這個時候,在你需要下判斷的時候,理論就變得很重要,所謂理論,就是前人對創作經驗的總結。理論不是信條,不是說理論要求有敘事跟蹤性,你的電影就必須要有敘事跟蹤性,你可以反叛它,但是你要懂這個東西,你要理解創作的常態是什麼、常規是什麼。

當你成為一個敘事的叛逆者,要反叛它的時候,你應該有很清晰的認知,知道你在反叛什麼。這不是亂來的,不是亂反叛的。這就是理論認識在創作方面的小小的指導,它給創作者提供做判斷時的參照。

我覺得無論是作為編劇,還是作為導演,特別是作為一個導演,很多時候是在做判斷性的工作,就是做決定。小到同樣五個道具擺在那裡,你究竟挑哪一個;大到挑演員,再到敘事方式的選擇、情節的取捨、人物的設置,所有這些東西無時無刻不需要做判斷。而在做判斷的時候,我覺得一部分是靠直覺,但更多的時候,往往需要理論的支撐。

之後我有機會接觸到很多同行,我發現能夠長時間保持比較高的創作水平、保持旺盛創作力的導演,他們往往都有自己的一套電影理論。像已經過世的導演阿巴斯,可以說是一個電影理論家;像奧利維耶·阿薩亞斯,他不僅是一個電影理論家,還是一個電影史學家。

像馬丁·斯科塞斯,在2002年的時候,我去他的工作室做客,那時候他正在剪輯《紐約黑幫》這部電影。他給我看了一些片段,然後說他為了剪這幾場戲,這兩天一直在看愛森斯坦的電影和他的理論書籍。我想馬丁·斯科塞斯的電影語言跟蒙太奇式的愛森斯坦的語言,差距還是很大的。但是他能夠在他要做決定的時候,回到電影史,回到啟發過他的導演們,在這些導演的理論裡面來尋找他現在的位置,尋找他此刻做決定的一些依據。

如何通過電影

呈現世界和人?

以上這些都是從具體的創作技巧層面來說的。再說第二點,從更大的層面來說,我們面對紛繁複雜的世界,電影就是解釋我們是如何看待這個世界的,我們必須帶著我們自己看待世界的眼光和方法來進行創作,這些眼光和方法來自於更大的哲學層面,來自於我們基礎的人文素養。

這些人文素養的形成有可能是綜合性的,比如說:你是不是接受過女權主義的一些理論?是不是在性別問題上有你自己的判斷和理解?是不是接受過新歷史主義的方法?在重新書寫歷史的時候,你重視什麼?

從新歷史主義開始,我們重視個人的個案、重視細節,這些都會反映在你怎麼調動你的電影,去反映你想反映的世界。比如我們讀書時開始流行後現代理論,會看一部電影中的思考是不是建立在某種後現代精神上。如果當整個社會看問題的方法已經處在一個解構的階段時,如果你還在建構一個封閉的、上帝式的視角,你看待世界的方法可能就顯得保守了。

現代理論的學習,讓我們更加貼近於人類目前理解問題、處理問題的前沿。所以有的電影一出手,就是一部現代電影;有的電影一出手就是一部,也不能說保守,叫它前現代電影吧,它就是一部舊的電影,它出產年月可能是2020年1月,但說得絕對一點,它可能是一部很過時的電影。

為什麼會過時?因為它看待世界的目光是舊的,是陳腐的。怎麼保持一種新鮮的目光,這取決於我們對人類思考這個世界最新進展的一些理論的掌握情況,這些理論要變成我們的「軟體」。

通過學習這些理論,我們變成一個現代人,我們具有了現代精神,我們的電影才能有現代精神。如果你停留在三十年前、四十年前的那種對世界的認知,比如說「非黑即白」,這就是過去的認知模式,你今天理解這個世界還是用「非黑即白」的模式的話,顯然相對來說你的精神可供當代人分享的部分就會顯得落伍。所以我覺得從根本上來說,理論某種程度上就是一種自我建設。

當你不停地吸取理論,成為一個具有當代精神的人的時候,你基本上才能夠保證你的電影是當代的。你可以拍古代,可以拍未來,你也可以拍此時此刻,但是想讓電影貫穿當代精神,需要你這個人是一個當代人,否則就算你拿到一個非常有當代精神的小說原著,也可能把它改編得缺乏新意。

比如說《趙氏孤兒》,我從九十年代開始就看過非常多《趙氏孤兒》的故事和改編的劇本,各種各樣的版本。同樣一個故事,但不同版本的改編有不同的側重點。我記得其中有一本小說,我特別喜歡。因為它提出了一個思考,就是:仇恨是不是應該被繼承?我覺得很新穎,一個古老的中國戲曲故事,在一個翻寫的小說裡面,提出了一個新問題,就是:要不要繼承這些仇恨?要不要繼承這筆血債?它跟個體有多大的關係?我覺得相對來說這就是一個新的思考。

一個同樣的古代的故事,它可以有這樣一種新的角度。有的改編跟幾百年前的元雜劇沒什麼區別,還是忠臣良將,那我們為什麼在今天還要重複地講述它?這表明寫作者本人的系統還是一個陳舊的系統。

這也就回到了這一講的主題—電影的新與舊。所以,我覺得理論會幫助我們成為具有現代精神的電影工作者,或者說具有現代精神的觀眾,我們需要通過繼承前人理解世界的方法,形成一種當下的觀點。

暗房技術中使用的放大機,暗房技術可以直接控制影像製作全過程的每一個步驟。(出版社供圖)

藝術需要創造,

創造需要反叛

很長時間裡,我們慣有的文化邏輯是:藝術需要創造,創造需要反叛。在這個邏輯鏈里,創造與反叛是對的,問題出在邏輯鏈的最後一環,反叛就要把舊的東西宣判死刑嗎?反叛就是一代人戰勝另一代人嗎?

在創作上的反叛是很重要的,我們去了解電影史,系統地掌握創作規律,不是要被它束縛、吞噬。我覺得在反叛前面應該加上一個界定,叫作「尊敬地反叛」。因為只有尊敬傳統、理解傳統,才能有的放矢,否則你就是打砸搶胡掄一頓,根本沒有脈絡可言,也沒有針對性。

創作上的反叛有時候可能只是一種情緒的抒發,沒有什麼實質內容。就跟我們看搖滾音樂會一樣,有的樂手溫文爾雅,但他的音樂充滿了叛逆;有的樂手的音樂是空洞的,但是他把琴砸碎,他覺得砸琴就是反叛,但其實他的音樂本身一點都不反叛。

其實做電影也是一樣,反叛很重要。因為只要你有新的生活感受,對電影媒介有新的想像,你想創造新的東西,就必須針對舊東西有某一個動作,這是電影生生不息往前走的動力,它很仰仗年輕人的反叛。

像我已經拍了二十多年的電影,我覺得我的視界沒有辦法跟年輕人比。我現在在拍攝現場,我想拍什麼,回來肯定基本上是那個樣子, 不會有太大的意外。

而剛進入這個行業的年輕人,電影對他們來說是新的。我在拍第一部長片《小武》的時候,那種激動在於我真的不知道拍出來會是什麼樣子的。影片的結尾是圍觀小武的人群,這就是一個在現場即興找到的結尾—我們在看電影,電影中的人在看我們。

賈樟柯1998年電影《小武》劇照。

反叛不僅是態度,

重要的是內容

我們需要的是尊敬地叛逆,這種尊敬在於你需要學習,需要對電影的發展脈絡瞭然於胸。在這個基礎上,你的反叛才會是有針對性的,而不僅僅只是一種情緒。

叛逆是要落實到新的語言上面的,是你真的發現了新的東西,新的人物形象也好、新的電影語言也好,或者發現這個世界新的情況也好。要有實質的東西,而不是僅僅是一個態度,態度不重要,重要的是內容。

中國電影脫胎於戲曲,中國第一部電影就是京劇改編的《定軍山》。之後包括1923年的《孤兒救祖記》,到1947年的《一江春水向東流》,都是戲劇化程度極高的作品。由此,中國電影就有了「影戲」傳統。

這種傳統不僅是創作方的,也是接受方的,也就是觀眾方面的。觀眾看電影有「戲劇」訴求,期待在電影中看到「戲」,直到今天我們把拍電影還叫作「拍戲」,香港人把看電影叫作「看戲」。理解了這樣的傳統,尊敬這種傳統,就拍出了像《霸王別姬》《活著》這樣的「戲劇」傑作。

反之,也正是因為了解這樣的傳統,與舊的電影方法告別,同樣的兩位導演就可以拍出《黃土地》《秋菊打官司》這樣反戲劇化的作品。就像畢卡索因為有很強的寫實功底,他的立體抽象繪畫才有完整、內洽的體系。

中國的武俠小說,像《七俠五義》有很強的忠臣良將思想,到胡金銓的《俠女》《龍門客棧》,便在此基礎上發展成政治電影,主要人物都是政治動盪中與權力對立的一面。到了李安的《臥虎藏龍》,同樣有《俠女》中的竹林場面,但飛來飛去的人物已經超越了政治,而是表現人與人之間的征服與被征服。在某種意義上,叛逆不過是繼承的另一種形式。

尊重電影工業流程

對傳統的尊重,也應該體現在對基本電影工業流程的尊敬上。電影已經被發明一百多年,無論製片廠體制,還是獨立電影體制,都已經摸索出來一整套基本的生產工藝和製作流程。在這方面,我覺得我是屬於速成的。

我學生時代到大學二年級時,有一個五分鐘的學生作業的拍攝機會,後來又自己想辦法拍了一部短片,也就這兩部短片。但是這兩個短片帶給我非常多的教育。我的這兩部短片拍得都不好,但是我的收穫特別大,因為等你自己真的去拍的時候,你從來沒有遇到過的問題才會出現。攝影機往哪兒擺?怎麼分鏡頭?怎麼調度?怎麼給演員說戲?甚至怎麼分配拍攝期間的體力?所有的問題都會遇上,拍短片的過程就是解決這些疑問的過程。

但我還是建議,如果有機會還是應該跟一跟組。我上學的時候北京電影製片廠天天在拍戲,有一天我就跟同學去了,一直在旁邊看人家拍電影,那部電影叫《方世玉》,是武打片,是香港元家班在拍攝。

我看到人家的拍攝現場井井有條,這是我第一次知道導演和武術指導的分工是什麼,也是第一次發現原來有些動作武術指導會親自掌機拍攝。那是個冬天,之後我每天披件軍大衣去學習拍戲。因為那時候劇組的人都穿軍大衣,只要你穿軍大衣,人家就以為你是場工,就沒人管,可以站在那兒看,看怎麼打燈,怎麼拍動作戲。

我當導演以後很長時間都沒有拍過動作戲,但是在拍《天註定》的時候,有開槍、打鬥的戲。我想要拍出那種很硬的感覺:「啪」的一聲,人物中槍倒地。我知道這個不容易拍,如果像主流槍戰片,一開槍人物飛出去,很舞蹈化的那種,武術指導拉條威亞就可以做到,演員很好完成,也很容易做保護。

賈樟柯2013年電影《天註定》劇照。

但是一個長鏡頭,人物突然中槍倒地,沒有辦法做防護,也沒有辦法借位,拍起來就比較困難。但我想這樣拍,我了解主流的動作拍攝方法,所以更想反其道而行。因為我研究過吳宇森導演、杜琪峰導演電影中的動作,我尊重這種傳統,才會知道在這樣的基礎上,我可以怎麼改變—顯然一槍直接倒地的寫實感更符合《天註定》的氣質。實拍的時候,因為我有學習《方世玉》拍攝現場的底子,熟悉拍動作戲的流程,工作起來相對來說還是得心應手的。

為什麼要成為

「工業里的人」?

做導演之餘,我也做了十幾年的電影監製,我覺得作為一個獨立電影導演,去理解主流電影工業非常重要,因為需要去了解團隊工作的部門配合,主創之間的合作協調,怎麼面對拍攝周期的壓力,怎麼做預算。我覺得初入行的人,如果能去一些劇組學習會更好。

我那個時候沾沾自喜,覺得我一天副導演沒當過,就獨立拍片了,但是今天想起來其實不太好,算一條彎路,還是應該在成熟的工業體系裡面去學習,在那之後你可以反這個體系,你可以完全不按這個體系來。但是吃透基本的電影工業流程和分工合作,這個很重要。

有好幾次,我想給年輕導演配備非常資深的攝影師,可年輕導演說「不行」,特別抗拒,說:「我駕馭不了攝影師。」我說:「你是合作,不是誰要駕馭誰,就溝通合作嘛。」但年輕導演最後都找自己能駕馭的。所以後來你會發現,他們拍出來的片子很多時候影像支持不了劇情。

為什麼新導演要害怕電影工業里的人?日後你都要跟工業里的人合作,哪怕是和你一起剛畢業的同學,人家也會變成工業裡面的人,你遲早要跟人家合作。

對於未來想要拍電影的年輕人,我建議大家不要害怕電影工業。一個好的導演會利用工業裡面優質的資源和人才,拍出自己個性十足的電影。

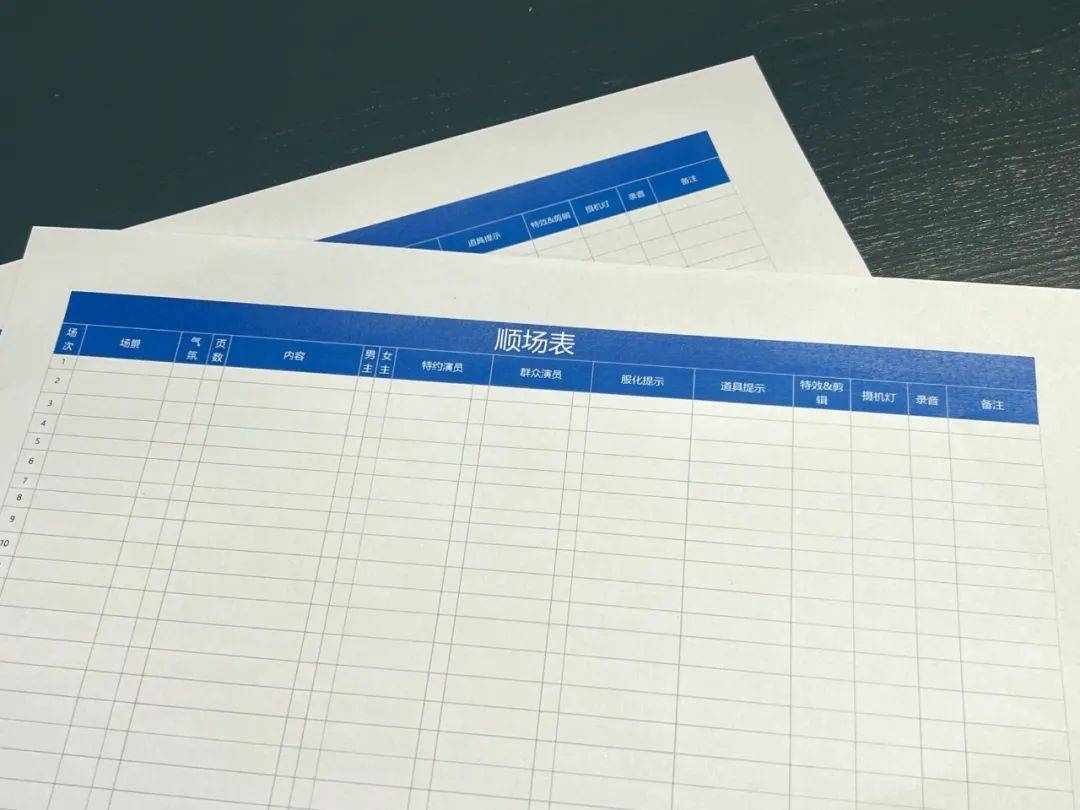

排斥電影工業的一切,並不代表你很獨立,也不代表你很作者化,你可能會拍出一部很差的電影。即便是一部獨立電影,它也是工業生產。而且,我真的見過有的劇組連兩張表都做不好,兩張表是什麼呢?就是順場表和分景表,這兩張表很重要,導演的統籌能力全在裡面。

順場表就是按照劇本的場次,一場一場羅列拍攝所需要的場景、演員、服裝、道具、特殊攝影器材等等,現在還包括這一場有沒有特技。而且順場表需要量化,為拍攝做好準備工作。

電影順場表。(出版社供圖)

分景表就是按不同的場景統計拍攝場次,為制定製片計劃做準備。因為電影原則上是集中場景拍攝的,比如同一個旅館的戲,不管有幾場,這些場景不管出現在電影的什麼時間位置,原則上都要集中拍攝完畢。這便於製片管理,也有利於成本的控制。

所以如果想成為一個導演,就先得把順場表、分景表做好,而且要一遍一遍地改,因為你會發現永遠會有自己想不到的問題。當你能夠把這兩張表做得非常準確、非常完整的時候,你的統籌能力、把控能力也就體現出來了。

所以我覺得無論是電影創作,還是電影的工業製作,我們都應該好好地向傳統學習。只有了解傳統,我們才能夠有一個坐標系,我們才知道我們想走的獨特的個人之路,方向在哪裡。

本文內容經出版方授權節選自《電影,我略知一二》一書。原文作者:賈樟柯;摘編:荷花;編輯:王菡;導語部分校對:盧茜。封面題圖素材為《風流一代》(2024)劇照。歡迎轉發至朋友圈。文末含《新京報·書評周刊》2023合訂本廣告。