1973年,咱們國家正經歷著一場特殊的考驗。十年動亂讓很多東西都亂了套,軍隊里也不例外。軍隊的紀律鬆懈了,軍中出現了不少懶散、推諉事務、攀比浪費的現象。

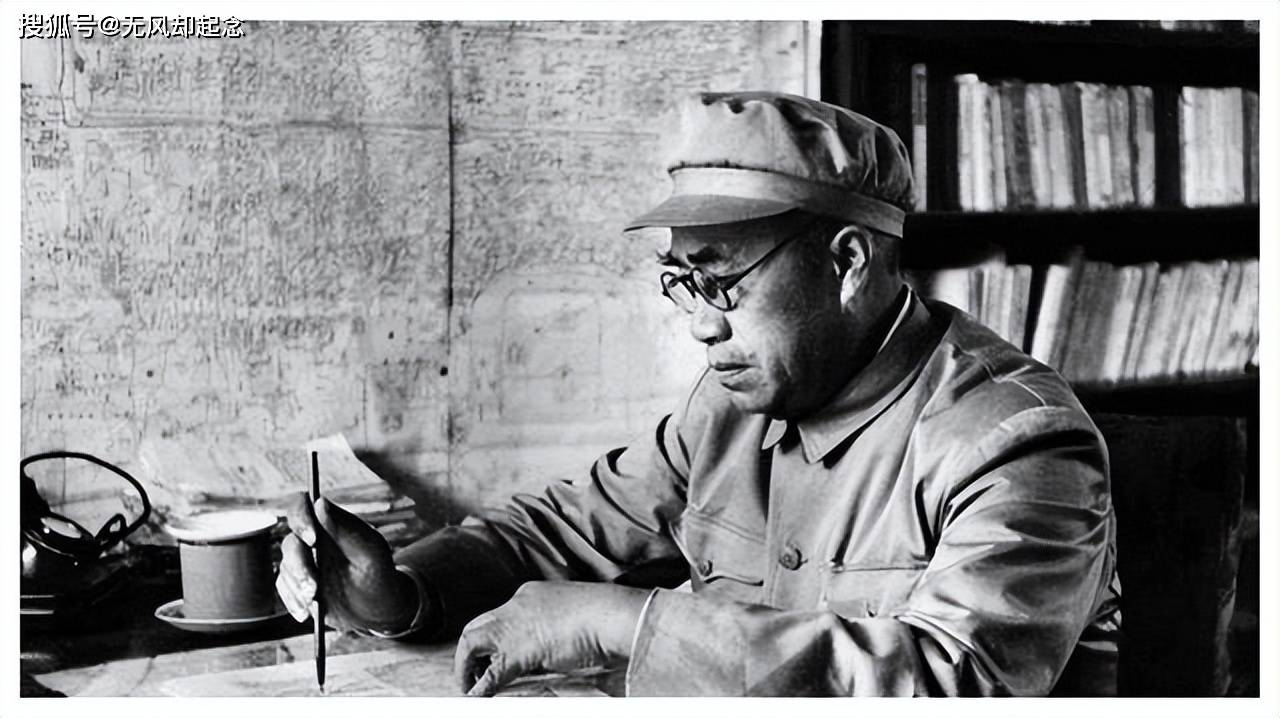

葉劍英同志,當時在黨中央擔任要職,他看著這情況,心裡可著急了。他明白,軍隊是國家的保衛力量,要是軍隊都亂了,國家怎麼才能穩定呢?可要整頓軍隊,得找一個既有威望又有能力的人來才行。

葉劍英同志想了很久,心裡有了一個人選。這個人就是朱德總司令。朱老總在軍隊里威望很高,大家都敬重他。而且,他經驗豐富,對軍隊的情況非常了解。

可是,想讓朱老總出面整頓軍隊,也不是一件小事。葉劍英同志知道,這關係到整個國家的命運,所以他決定親自去拜訪朱老總,聽聽他的意見。

那一天,葉劍英走進朱德的住處,見到這位白髮蒼蒼的老總,心中略有些緊張。他開門見山,說明了目前軍隊的混亂情況,希望朱德能夠推薦一位合適的人選來整頓軍隊。

朱德聽完後,沉默了片刻。他深知整頓軍隊的重要性,尤其是在那個充滿派系鬥爭的特殊時期,選錯了人,可能會帶來更加難以預料的後果。

朱德默默拿出一張紙,慢慢地在紙上寫下了三個字——「鄧小平」。

葉劍英一看,立刻笑道:「朱老總,真是英雄所見略同啊,我心中也是這個人選。」

朱德點了點頭,意味深長地說:「不僅我們兩個有這個想法,毛主席也有這個意思。」

這簡簡單單的三個字,代表了朱德、葉劍英和毛澤東的共同認知:鄧小平,正是那個能夠肩負起整頓軍隊重任的人。

鄧小平,這位曾經在中國革命中立下赫赫戰功的領導人,在1966年「文化大革命」中失去了所有職務,被下放到江西省新建縣的拖拉機修造廠勞動。

在那段艱難的歲月里,鄧小平沒有放棄,他始終保持與毛澤東的聯繫,頻繁地給毛主席寫信。在一封信中,鄧小平寫道:「我的最大希望就是留在黨內,做一個普通黨員。」這一句話,透露出鄧小平對黨的深情和堅定的信仰。

雖然身處逆境,鄧小平始終相信,只要他能留在黨內,他終有一天能夠繼續為國家做出貢獻。正是這種信念,讓他在困難中堅持了下來,直到1973年,這個關鍵時刻終於來臨。

在葉劍英和朱德的提議下,毛澤東最終決定恢復鄧小平的職務,並任命他為國務院副總理。這不僅是對鄧小平個人的認可,更是為國家的未來鋪平了道路。

1973年,鄧小平重新走上了領導崗位。面對當時軍隊的混亂局面,鄧小平提出了全面整頓的計劃。他的整頓目標很明確:消除「文革」期間軍隊中形成的派系鬥爭,恢復軍隊的紀律和戰鬥力。為了實現這個目標,鄧小平制定了五項具體的措施:

通過這五項措施,鄧小平迅速整頓了當時陷入混亂的軍隊,恢復了軍隊的紀律和戰鬥力。

整頓軍隊並非易事,尤其是在「文革」餘波未平的時期,鄧小平面臨著各種阻力和困難。軍隊中許多幹部對於改革持有懷疑態度,一些人甚至認為鄧小平的改革過於激進。然而,鄧小平並未因此退縮,他堅持認為,只有通過徹底的改革,才能讓軍隊恢復戰鬥力,保障國家的長治久安。

鄧小平曾說過一句名言:「不改革開放,只能是死路一條。」他深知,中國軍隊如果繼續按「文革」時期的方式運作,最終將喪失其核心戰鬥力,甚至可能陷入更深的混亂。因此,他毅然決定用「革命」的辦法進行精簡整編,而非「改良」的溫和措施。

正是在這樣的堅持下,鄧小平的整頓取得了顯著成效。經過整頓後的軍隊煥然一新,不僅軍隊內部的紀律得到了加強,整體戰鬥力也有了明顯提高。這次整頓為中國的軍隊現代化奠定了堅實的基礎,也為日後的改革開放提供了保障。