近日,南方科技大學陳潔菲教授和合作者,首次實現了在時間和空間上均無擴散的單光子波包。

圖 | 陳潔菲(來源:陳潔菲)

圖 | 陳潔菲(來源:陳潔菲)

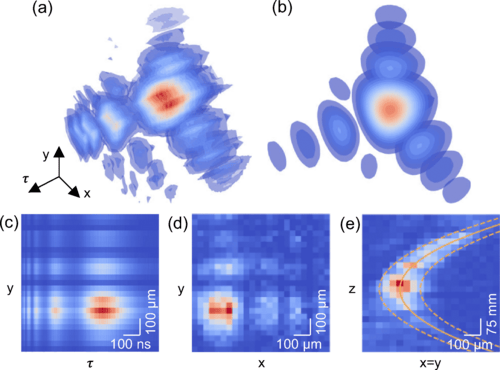

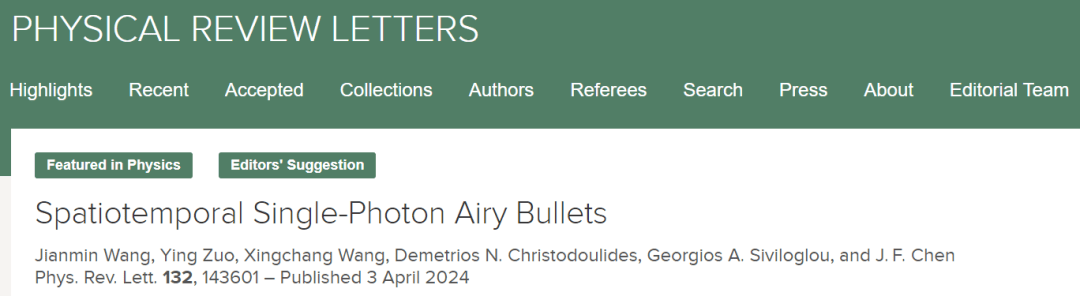

實驗結果結合了最前沿的光量子製備和波包操控技術,呈現了在真正單光子量子範疇的艾里波包。

由於艾里波包在多個基礎研究和應用領域有重要的應用前景,如量子通信、顯微鏡成像等。因此,本次成果將在光量子領域、成像等研究方向引起關注。

據介紹,本次成果演示的是在單光子水平上高精度地操縱量子光源的空間和時間自由度,這種技術本身可以推廣到對單光子量子光源進行任意的時空重塑,如貝塞爾光束等其他具有特殊結構的光場。

空間和時間中的結構光,可用於通過空間和時間波分復用來增加信息容量,類似於在其他自由度中編碼量子信息的方法。

同時,艾里光彈也能用於量子通信相關的幾個特定應用,如地空之間、水下的量子信息傳輸。

此外,經典領域的光學艾里光束已經用於實現光學顯微鏡,相關的光學顯微鏡已經被商業化。

陳潔菲預計艾里調控可應用在利用糾纏光子對的量子成像中,從而用於重塑光子對的時空模式。

在量子範疇之中,艾里光彈利用光子相關性,可以提高成像的解析度和在噪聲環境中的復原性。

(來源:Physical Review Letters)

(來源:Physical Review Letters)

量子態遠距離傳輸的理想光形態

光,是實現遠距離量子信息傳輸的最理想的載體。人們普遍認為利用已有成熟的光纖通信網絡,光可以攜帶量子信息從一個城市到另外一個城市,甚至跨越上萬公里到太平洋的另一端。

在自由空間的量子信息傳輸則發展更快,早在 2021 年中國科學技術大學潘建偉教授團隊就演示了跨越 4600 公里的星地一體量子通信網絡。

然而,在光纖通信中由於存在色散,光脈衝會在傳輸一定距離後發生脈衝變形、塌縮,最終光信號消失殆盡。

色散是由於光信號其實由不同頻率組成,而這些不同頻率的光波在介質中傳播有不同速度,最終導致不同成分光信號發生不同步而潰散。

在空氣或大氣這類所謂「自由空間」中,由於沒有了波導限制空間模式,光信號甚至發生垂直於傳播方向的發散、衍射,導致光能量無法聚集而到達遠處。

這些問題普遍存在於經典光束中,源自光的時間空間模式。這就像一束雷射比一個手電筒的光能照射到更遠,因為雷射的時空模式從光源產生的時候就經過了塑造和限制。

然而,一束準直的雷射仍有一定的相干時間和長度,在一定距離之後,雷射光束也不可避免開始發散。

光量子態裝載在這些具有時空模式的「盒子」里,因此也不能倖免。解決這個問題的方法大體思路就是:針對光的時間和空間模式進行重塑或限制。

光纖,是一種限制光傳輸空間模式的典型方案。但是光纖並不能適用於所有場合,如地空之間或水下通信等場景。

在更廣闊的光學應用範疇,如顯微鏡成像、光鑷等光纖不適用的應用中,解決自由空間中的光束傳播擴散問題則尤為重要。

自 2007 年開始,以艾里光束為代表的具有「傳播不變性」的特殊光場,開始在光學領域引起高度關注。

這種在空間中具有特殊強度和相位分布的光場展示出一系列有利於傳輸的優點,如在傳播中形狀不變、無衍射,甚至空間模式在傳輸過程中受到破壞也能自我修復。

它為量子態的遠距離傳輸提供了一種理想的光形態。基於此,陳潔菲等人開始了此項研究工作。

(來源:Physical Review Letters)

(來源:Physical Review Letters)

越堅持,越無阻

陳潔菲表示:「這項研究最開始是我和課題組另一位研究員 Georgios Siviloglou 討論後定下的。」

Georgios 在艾里光束方面的研究經歷相當豐富,2007 年他還是博士生的時候,他與當時其他課題組同事首次報道了艾里光束的製備、並演示了它的無衍射特性。

經討論後 Georgios 認為艾里光可被用於解決光量子的遠距離傳輸問題,但是那時已有的量子光艾里調控報道還非常有限。

而 Georgios 熟悉經典艾里光束的產生,陳潔菲專長量子光源的製備和單光子操控和探測。

於是,他們一拍即合,很快定下大概思路和研究目標——即在時間和空間維度,均能實現艾里調控的單光子量子光源演示。

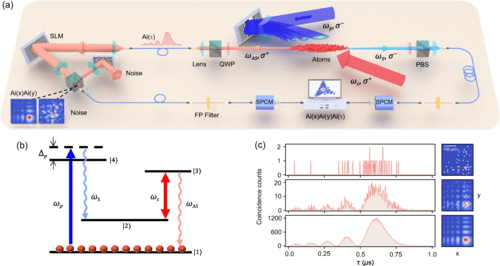

隨後,他們結合空間光調製和冷原子量子光學的實驗技術,把時空艾里單光子的操控分解為空間和時間獨立操控。

陳潔菲認為,冷原子系綜非常適合用於在時間維度上操控單光子艾里子彈。原因是:在時間上的單光子波形,可以通過作用在原子系綜上的泵浦光的空間模式進行控制。

由於他們使用的是二維磁光阱預備原子系綜,最終原子系綜有效長度可以達到 2 厘米。因此,在如此大的一個空間尺度上,光束的空間模式控制將會非常方便。

另外,在空間維度的艾里調控上,陳潔菲和 Georgios 一致認為空間模式的艾里調控,可以直接利用空間光調製器調製原子系綜發出的單光子束。

隨後他們開始進行實驗。期間,他們先把一束雷射光束的光強,降低到每個脈衝只有很少量光子的弱光水平,然後把空間光調製器放在這光束光路上,利用高靈敏度的科學級電荷耦合元件(CCD,Charge-coupled Device)探測光子信號的空間分布。

但一開始,他們購買的空間光調製器還沒有發貨,Georgios 提出使用三個柱面透鏡組合的方式進行艾里調製。

這個方案很快就被驗證成功,他們也得到了能在空間上滿足二維艾里函數的光子分布。

後面的操作則難度更高,需要把一束進行一維艾里調控的泵浦光,對準原子系綜中心並均勻作用在原子上面。同時,原子系綜必須處於原子密度最優的狀態之下。

這是整個實驗最高難度的部分,需要細心地優化所有實驗條件和光路。

半個月之後,實驗結果顯示了艾里函數前兩級分瓣(lobes)的雛形。但是實驗結果並不穩定,每天系統打開,得到的單光子時間波形並不一致。

他們分析之後認為:三個柱面鏡的組合對於光路穩定性要求很高,加上系統的不穩定,導致實驗數據很難有效重複。

當時,剛好空間光調製器快要到貨,因此課題組先進行了系統優化,同時等待空間光調製器。

每當通過預設的實驗方案,所得到的實驗結果不符合預期的時候,就需要使用其他方案。

例如,他們在測量艾里單光子子彈的拋物線軌跡時,修改了探測方案。

一開始計劃是用科學級 CCD 探測光信號的,但是實際由於單光子計數率非常低,而已有的 CCD 沒有足夠的靈敏度測量單光子空間軌跡。

因此,他們利用光學成像技巧改造了光路,並利用光纖收集和單光子探測器測量了光子軌跡。

期間,實驗系統由於實驗室內溫濕度的變化發生微小改變,導致實驗結果無法重複。

這時,就需要重新優化原子系統,重新找一個最佳的作用區域。此外,單光子是非常微弱的光信號,通常一組可用的數據,需要累計的時間是以小時計算的。

因此,在驗證結果的可重複性上,論文一作王建民忍受了枯燥而煎熬的時間。

後來,王建民總結稱:「我們的科研態度要像艾里光束一樣,面對困難堅持的時間越長,自然會抹平障礙帶來的影響,實現自我修復。」

最終,相關論文以《時空單光子艾里子彈》(Spatiotemporal Single-Photon Airy Bullets)為題發在Physical Review Letters[1],

王建民是第一作者,陳潔菲和喬治·西維洛格盧(Georgios Siviloglou)擔任共同通訊作者。

圖 | 相關論文(來源:Physical Review Letters)

圖 | 相關論文(來源:Physical Review Letters)

不過,本次工作並不是終點,而是探索的開始。後續,課題組想探索這些類型的傳播不變波包,是否可以直接存儲在原子系綜中,並應用到光量子存儲中。

原子系綜的一個優點,在於它們的光譜線寬窄,因此能夠實現長相干時間的光子,這或許能用於探索基於結構光的量子中繼器。

另外,由於該團隊針對單光子的時空操控技術已經成熟,因此目前他們正在探索使用機器學習和空間光調製技術,來獲得最適合存儲在原子介質中的光量子時空模式。

另一個令人興奮的可能性,則是利用具有更寬光譜的介質如非線性晶體,並在飛秒範圍內實現時空單光子,其中時間動力學效應更為明顯。預計這將使他們能夠觀察到單光子波包的直接加速形式。

此外,他們還計劃使用 AI 來優化實驗系統,希望能夠實現更複雜的量子系統,做到可以實時反饋和自我優化,進而減少人工干預。

(來源:Physical Review Letters)

(來源:Physical Review Letters)

「自己就是自己的超級博士後」

另據悉,研究物理的女性學者並不多。那麼,陳潔菲如何走上這條道路的?

據介紹,陳潔菲的博士導師是杜勝望教授。當時陳潔菲在香港科技大學踏入研究生第二年的時候,杜勝望教授剛入職,他正好需要學生。

於是,陳潔菲的碩士導師就把她推薦到杜勝望教授課題組,並成為後者的第一個研究生。

杜勝望教授的研究方向是原子分子光物理和量子物理,因此陳潔菲就順理成章踏上了這條路。

陳潔菲說:「我加入之後的第一年是杜老師實驗室建設的關鍵時期。那時候課題組就只有我、博士後衛棟(現西安交通大學副教授)和杜老師自己在幹活,我們幾乎全部時間泡在實驗室搭冷原子系統。」

那一年是陳潔菲學業和研究上吸收知識和技能最快的一年,感覺自己在那一年學到的東西比前二十幾年學到的東西還要多。

當看到監控屏上面出現了發著螢光的冷原子團,陳潔菲覺得有種巨大的成就感,那是他們自己逐個光學元件搭建起來的「神跡」。

隨著陳潔菲獨立學術生涯的開始,跟大多數「青椒」一樣,困難也開始接踵而來。「那時我自己就是自己的超級博士後,也沒有導師可以依賴。」其表示。

事實上,獨立建組之後在制定課題時,陳潔菲很多時候都是迷茫的,一開始不知道做什麼、終於知道做什麼了,又開始發愁不知道怎麼做。

但慶幸的是,這段日子裡陳潔菲也逐漸成長,同事和家人都給了很多幫助。

她說:「加入了南科大量子院這幾年,我在院長俞大鵬院士的幫助下逐漸組建了自己的團隊。國家也非常支持量子科學技術的發展,我也期待自己能貢獻更多。」

參考資料:

1.Wang, J., Zuo, Y., Wang, X., Christodoulides, D. N., Siviloglou, G. A., & Chen, J. F. (2024). Spatiotemporal single-photon Airy bullets.Physical Review Letters, 132(14), 143601.

運營/排版:何晨龍