7天7.88億!看了陳凱歌的新片,我想說:「抗美援朝」就該這麼拍

國慶檔第一部,番茄君選它——《志願軍:存亡之戰》。

7天7.88億,各項數據碾壓第一。

上一部《雄兵出擊》在去年國慶上映,口碑票房不俗,現如今大銀幕終於等來第二部。

番茄君第一時間看完,百感交集,我想說:「抗美援朝」就該這麼拍!

01、以小見大,見微知著,直觀展現「鐵在燒」

這部《存亡之戰》就是在《雄兵出擊》的基礎上,向我們呈現志願軍第四、第五次關鍵戰役的關鍵戰鬥。

如果說上一部是雄赳赳氣昂昂的正面硬碰硬,是全景式史詩般大戰場的大攻防。

那第二部的視角,改變就很大。

用三個「一」字概括,再好不過。

第一個,是「一家人」。

《存亡之戰》始於一次分別。

準確說,是李默尹一家人的分別。

解放戰爭剛剛結束,作為總部參謀的李默尹(辛柏青 飾),也迎來了自己小家的團圓。

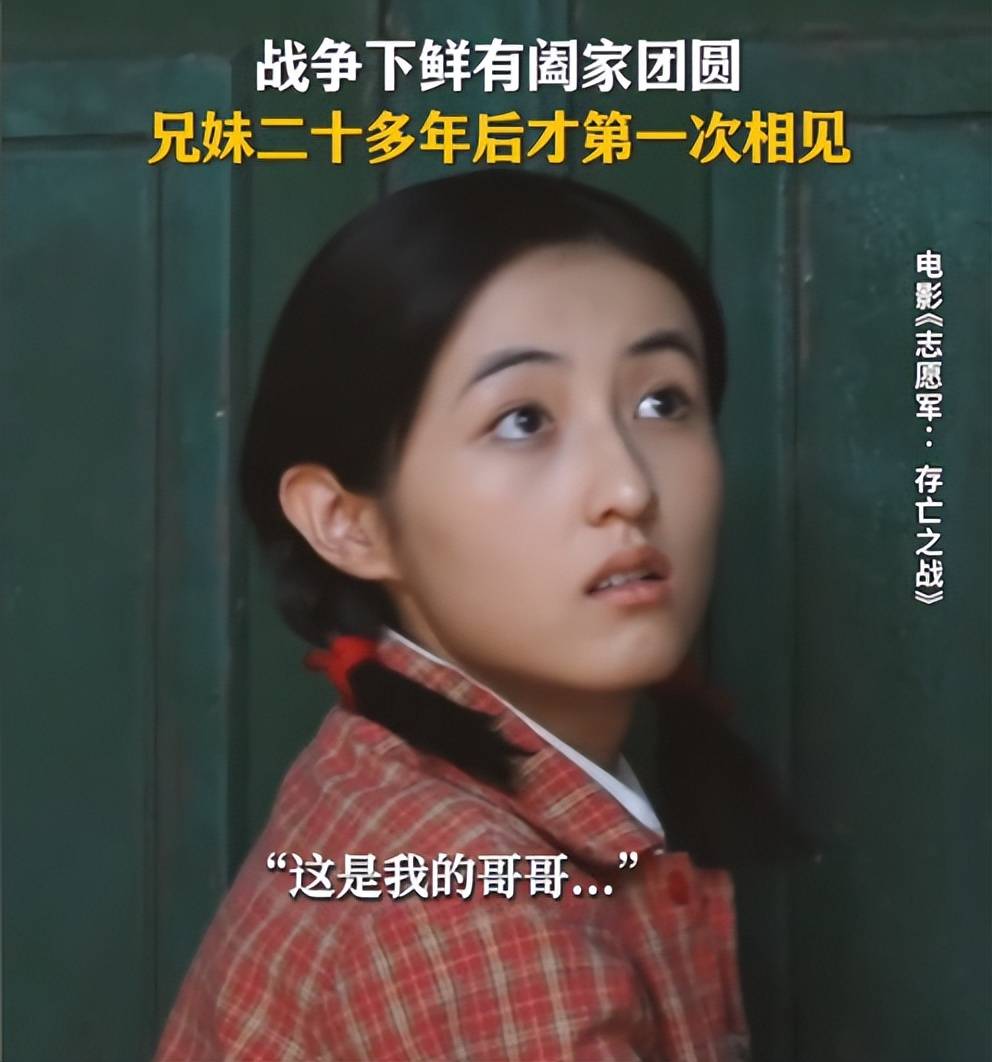

失散多年的女兒李曉(張子楓 飾),在解放上海之後找到。

兒子李想(朱一龍 飾),已經是63軍188師的教導員,也短暫休假歸隊。

雖然多年未見的親人,剛剛見面有點陌生,但好日子似乎就在前方。

可一紙緊急調令,剛團圓的小家,再次分別。

李想奉命歸隊,李默尹申請上前線,家裡又剩下李曉一人。

這是全中國千千萬萬個,因為抗美援朝戰爭,團圓再次被打破的家庭寫照。

李曉追著父親軍車哭泣的那一刻,讓人動容。

就連高級軍官家裡,也免不了這種分別。

落在普通人頭上,離殤可想而知。

後來,李曉也申請,上了抗美援朝前線,成了一名戰地翻譯。

一家三口,在尤為激烈的鐵原阻擊戰前夕相聚。

再次迎來短暫的團圓,可大仗在即,這恐怕是一次真正的生離死別。

陳凱歌的鏡頭,基本集中在這家人每個具體的個體身上。

通過李默尹,李想和李曉三個人的視角,呈現了高級指揮官,基層指揮官和戰士眼中,完全不同的「鐵原阻擊戰」。

也把「我們為什麼能贏」的答案,刻在了觀眾心裡。

第二個,是「一個專家」。

這個專家,第一部中曾出現過。

就是在戰爭開始前夕,與周總理「對線」的歸國專家吳本正(朱亞文 飾)。

吳本正是高級知識分子,他剛開始並沒有明白,為什麼一窮二白的志願軍,敢和美國人叫板;更沒懂,為什麼這場仗,非打不可。

到了第四次和第五次戰役,吳本正也申請上了前線。

作為軍工武器專家,他可以在第一線收集關於武器的第一手資料,也能實地幫助戰士們,提高武器使用效率,提升戰法。

而通過吳本正的視角,我們也終於在大銀幕看到了,具體到戰壕、戰術、戰法、細節的真實戰鬥場景。

比如,怎麼抵擋坦克。

我軍都是輕武器,鐵原第一道防線前面,又是一望無際的平原地區。

這種地區,美軍的鋼鐵洪流基本上是無敵的。

志願軍只能通過構築工事禦敵。

吳本正利用自己的專業知識,事無巨細地在工事構築過程中,教給戰士們實操經驗。

戰壕要怎麼設計,要多少寬度,哪邊土松,哪邊土緊;

彈坑要怎麼利用,要放多少水,要如何通過路徑設計,引敵人坦克進入深陷;

反坦克裝備要怎麼使用,要領在哪,怎麼減少傷亡及犧牲……

印象中,這是番茄君第一次,在一部戰爭電影中,看到這麼詳細的現代戰爭平原攻防戰防守攻略。

妥妥的「第一視角」體驗卡。

再比如,抵近攻擊。

為了改進武器,吳本正召集很多一線戰士,來講自己仿製武器的缺點。可聽到的,卻是很多他從沒想到的英雄故事和犧牲事實。

他不明白,為什麼反坦克手雷的有效殺傷半徑是20米,可戰士卻要抵近到10米投彈。

因為手雷量少,要保證準確度,也因為手雷有偏差,越近成功率越高。

他不明白,為什麼無後坐力炮射程幾百米,卻要抵近到幾十米才放。

因為平時訓練捨不得用實彈,很多人在戰場上,是第一次使用,為了保證成功率,只能出此下策。

總結起來,就一句話:拿命換。

一輛坦克,一般是3個小組9個人實施攻擊,打得好,能回來一組。

也就是說,基本上是6-9個人,換一輛坦克。

有一個小戰士,講述自己班長抵近10米炸坦克的事。

戰鬥打響後,吳本正親眼看到,小戰士拿著反坦克手雷,在坦克旁邊引爆。

坦克炸了,他也死了,被彈片炸得體無完膚。

這一刻,無論是吳本正還是我們,肯定都能明白,這群人的偉大。

也肯定都恍然大悟,為什麼這場戰爭,我們一定能贏。

第三個,是「一場戰鬥」。

這是《生存之戰》里,「戰」的主體,也就是以188師為主的鐵原阻擊戰。

為了確保真實感和震撼感,陳凱歌團隊,在幕後拼盡了全力。

三個月時間,二十萬平米的布景,超過萬米的戰壕,連起來超過10公里的坑道,以及超過2000人的同時參演。

大場面,大製作,大手筆。

從觀感上看,是真正的國產頂級戰爭片水準。

美軍鋼鐵洪流的步坦協同,壓迫感十足。戰場上狼煙四起,當幾百門榴彈炮同時發射犁地,在影院的觀感超乎想像。

遠程攻防戰頗具史詩感,大兵團大戰鬥的全景式呈現,讓我們對什麼是「大仗」,有了最為直觀的感知。

坦克對攻,巴祖卡發射,烈性炸藥爆炸,汽油火蛇從溝壕噴涌而起。

多少年沒見的震撼,在《存亡之戰》中兌現了。

除此之外,微觀層面的戰鬥,也極盡真實。

硬碰硬的拼刺刀,殺紅了眼的單兵對戰,二追一的坦克貓鼠遊戲,叢林炸水庫的特戰攻防。

傘兵、狙擊手、戰損記錄員……這些很少聽到的兵種,在片中一一呈現。

事無巨細,看得很爽。

對番茄君來說,這場《存亡之戰》是對第一部的全方位升級,也是對抗美援朝的全景式科普。

都說鐵原阻擊戰是「鐵在燒」,看完電影,才明白什麼是真正的「鐵在燒」。

用生命,換時間;

也用生命,換空間。

這場拿命在拼的戰鬥,讓教科書中的「抗美援朝」有了真實影像,讓「英雄」二字,多了血肉。

02、朱一龍細膩,張子楓靈氣,演員表演讓人暴風哭泣!

陳凱歌曾說過,第二部的核心,並非戰爭,而是一個字:人。

人,就是參與戰鬥的人。

是那些帶領我們體驗「鐵原」殘酷的第一視角。

這裡面最重要的,是三位主演。

他們的表演,給《存亡之戰》注入了靈魂,也讓志願軍戰士有了生動的群像。

朱一龍飾演的李想,其實是第一部的「彩蛋」。

因為第一部的戰鬥主角,是陳飛宇飾演的孫醒。

在第二部中,兩人終於實現聯動。

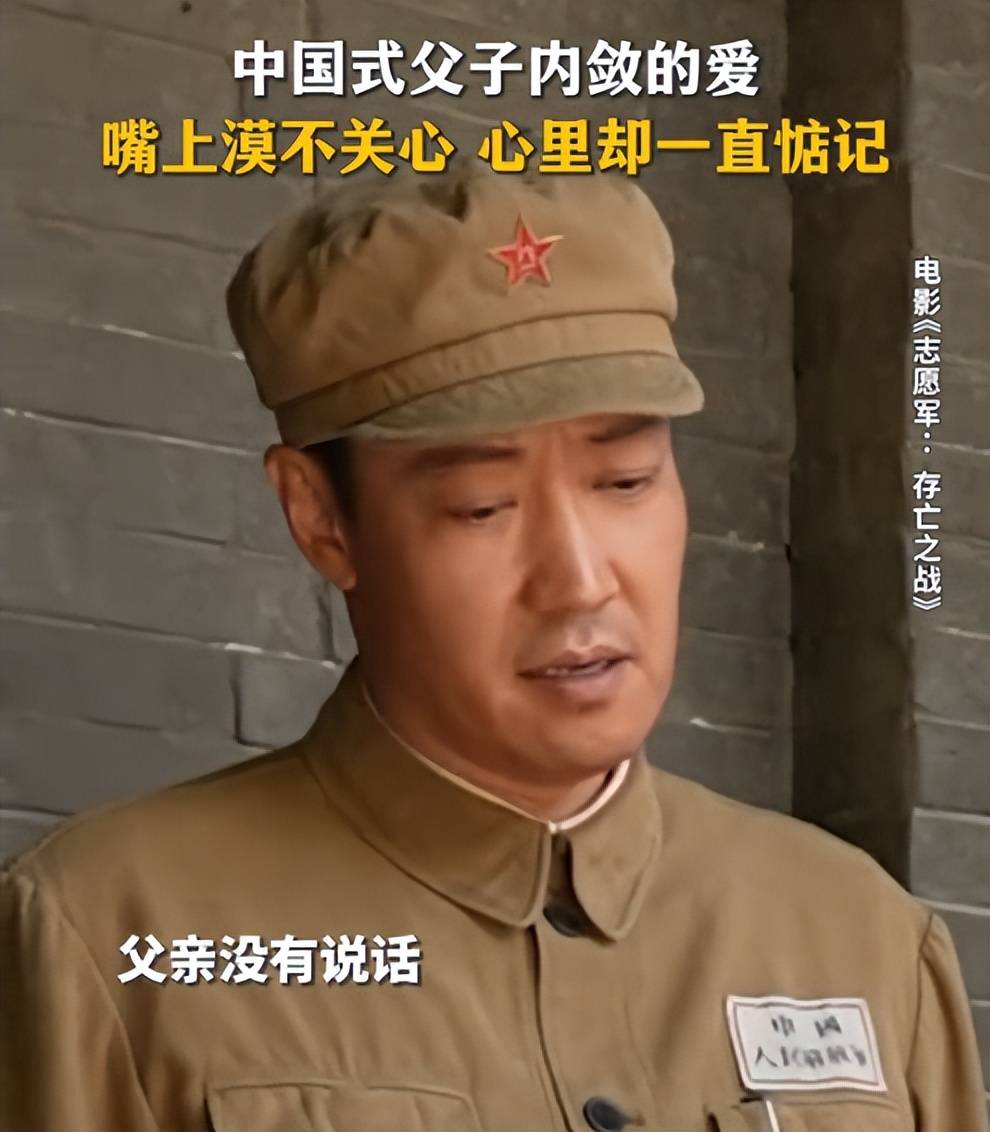

朱一龍的表演,一向內斂含蓄,擅長通過細微的表情和肢體變化,體現人物情感。

之前他的《人生大事》就引起了不小的反響,那個粗中有細,外冷內熱的莫三妹,不知道成了多少女生心中的白月光。

這次的李想,也是如此。

興沖沖回家時,面對父親李默尹的責難甚至「刁難」,李想那一瞬間的變臉,讓這個大男孩固執又可愛的一面,瞬間在觀眾心中立住。

在得知自己要離開,去見父親最後一面時,他把一路以來的「測繪」成果展現給父親,並慷慨激昂地講述一番。那種作為兒子的得意,又讓我們看到,一個優秀志願軍戰士,一個迫切想得到父親認可兒子的傲嬌。

電影中,有好幾場朱一龍的眼神戲,感染力極強,讓人沉浸其中無法自拔。

跟妹妹分開時,臨走又返回那個意味深長的眼神。

陌生的兄妹情份,在朱一龍眼裡開出了花。

戰場見父親,前一秒還在跟自己的老爸開玩笑撒嬌;後一秒就換上了「營教導員」的馬甲,當著全營戰士的面,做慷慨激昂的站前動員演講。

角色的轉換十分絲滑,反差感拉滿。

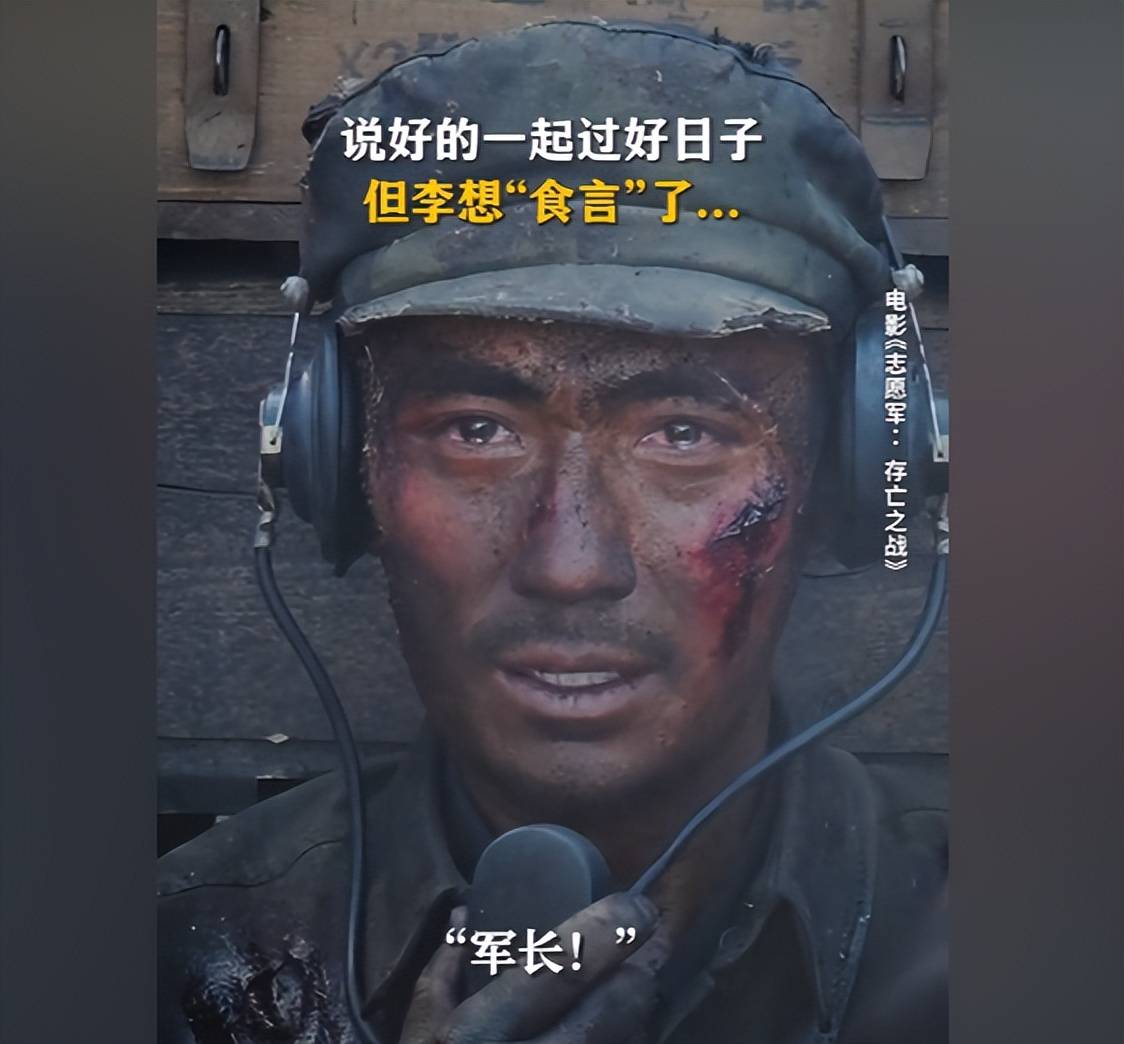

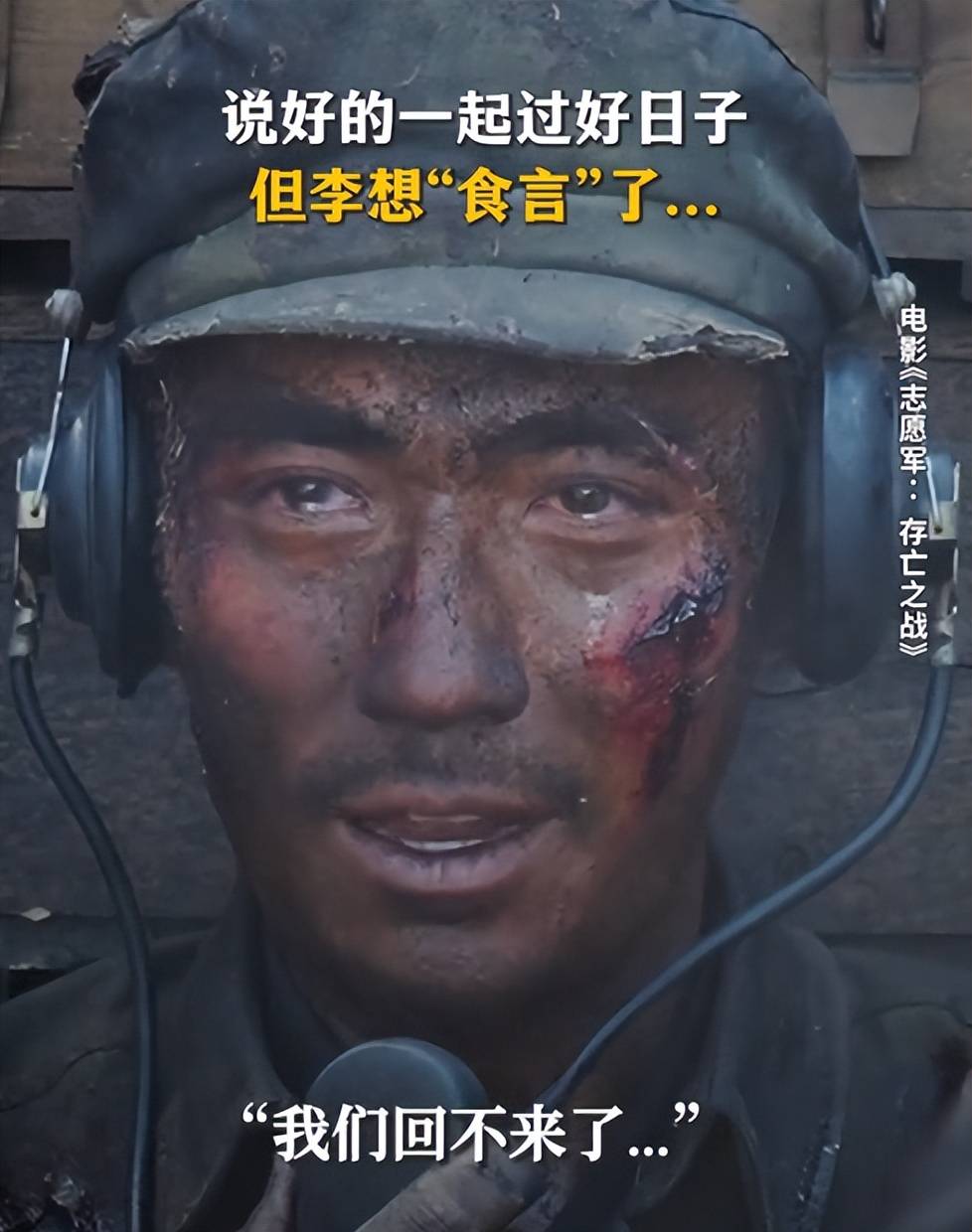

還有就是,最後那一場引爆炸藥的戲。

即便滿臉烏黑,動彈不得,但那翹起的嘴角和溫潤的眼神里,能看出對家國,對親人深沉的情感,甚至希望。

看到這一刻的番茄君,簡直暴風哭泣,無語凝噎。

那種偉大的犧牲,在朱一龍的表演中,感染力和情感張力拉滿,讓人忍不住流淚。

只能說,李想這個角色,選朱一龍對了。

這兩年張子楓鮮見於大銀幕,沒想到在國慶憋大招,一下子上映兩部。

張子楓表演素有靈氣,雖然沒見過哥哥的面,但開門那一眼,兄妹情就寫在了眼睛裡。

父親留下家書半夜離開,李曉追著軍車跑,那種生離死別的撕心裂肺,讓人動容。

而在戰場上,張子楓瘦小的身軀,和身邊的戰士形成了鮮明的對比。

可在對美軍翻譯播報時,堅定的眼神和鏗鏘的話語,又讓我們感受到,這個小女孩內心深處迸發出的,無與倫比的強大能量。

看《志願軍》里張子楓和朱一龍飆戲,實在太爽。

這對兄妹,恐怕是今後國產電影里,最惹人注目的兄妹檔。

相較於兩位年輕演員,辛柏青的表演,穩字當頭。

辛柏青飾演的參謀,是一位高級軍官,但他申請去第一線收集戰爭信息,是個擁有家國大義情懷和抱負的人。

在家裡,他一個眼神,就讓「嚴父」有了血肉。

在戰場,面對與兒女的生離死別,他臨別的一個眼神,卻又讓人無限惋惜。

李默尹面對過彭總這樣的大佬,也面對過手底下最為普通的志願軍戰士。

但對待他們,辛柏青眼裡總有種光,那種不卑不亢,始終將理想信念放在心裡,始終堅信一定會勝利的純粹,在辛柏青眼裡真正具象化。

其實,《志願軍》里的戲骨有很多。

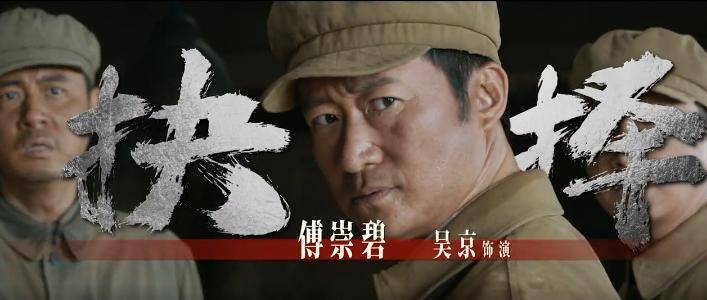

吳京飾演的63軍軍長傅崇碧,正氣凜然很有氣勢,與《長津湖》也算是實現了聯動。

王硯輝飾演的彭總不怒自威剛柔並濟,有橫刀立馬的將軍氣概。

朱亞文的吳本正,書生意氣,有時候拖拖拉拉不聽勸,有時候又有文人的一腔熱血,讓人又愛又恨。

歐豪,陳飛宇的志願軍戰士,是最基層戰士的真實寫照,也讓普通戰士的形象深入人心。

無論是什麼樣的戰爭片,場景、特效和製作永遠都只是「殼」。

在核心「人」上面,《生存之戰》絲毫沒有拉胯。

這些演員的優秀表演,很好回答了「我們為什麼能贏」的命題。

面對強大的聯合軍,這群可愛的人,不就是我們勝利底氣的來源嗎?

03、兩個意向、兩個呼應升華主題,可兩個遺憾也讓人意難平

陳凱歌的電影,總會充滿浪漫主義情懷。

即便是場面宏大的《志願軍》,也有那種,讓人心中憋悶,久久意難平的情節。

電影的核心是人,講述的是家與戰爭的故事。

而「家」,在電影里有明確的指代。

甚至在第一部,就埋了暗線。

李曉在聯合國翻譯講話的時候,她將一把鑰匙掛在面前。

這個鑰匙的牽絆,在第二部中有了解釋。

李默尹上戰場之前,把家裡的鑰匙託付給她,讓她看好家。

而李默尹也揣了一把在褲兜,戰場上常常拿出來。

這把鑰匙,就是家的意向。

也是父女倆的情感勾連。

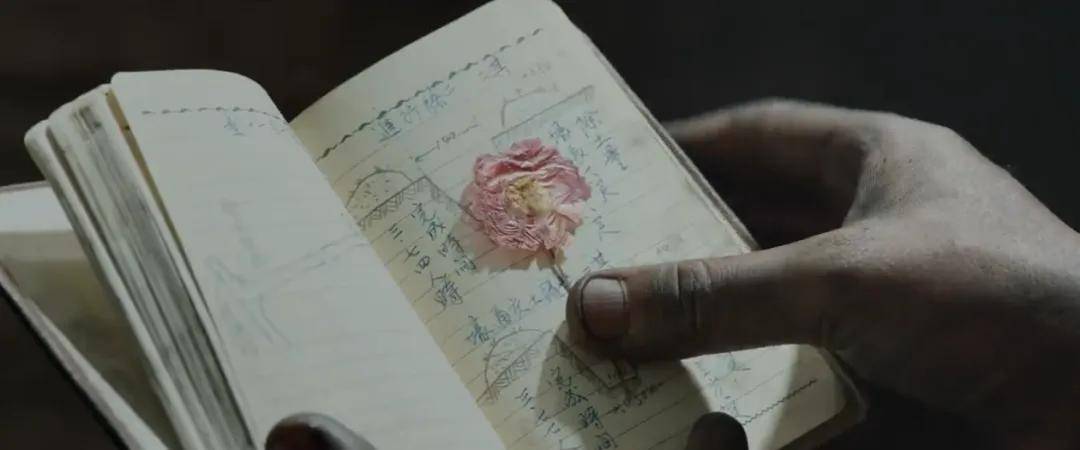

另一個,是一朵花。

李想臨走前,李曉給哥哥灌了一壺水。

水壺上,她別了一朵鮮艷的小花。

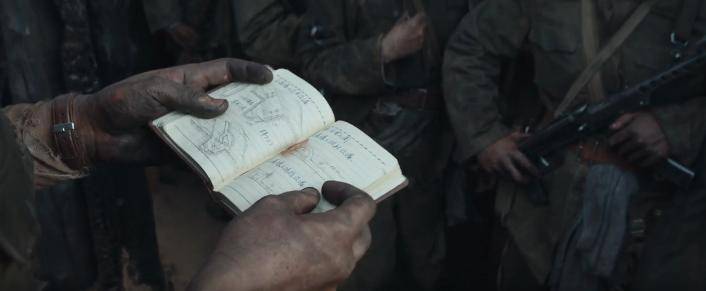

這朵花,被李想做成了乾花,夾在自己的戰鬥筆記中。

這是兄妹情感的代表,也是家的牽絆。

鐵原阻擊戰打到最艱苦的時候,這朵花再次出現。

花朵遠赴國外,仍未凋零。

戰士們在戰鬥前,雖然灰頭土臉,可還能從花里嗅到芬芳。

這不就是家的味道。

滿是狼煙的焦土的戰場,因為這朵花,燃起了光明和希望。

雖然慘勝用生命和鮮血換來,但家的方向,永遠不會變。

為了很好與第一部承接,《生存之戰》里,還有對第一部戰士命運的呼應。

比如,小戰士楊三弟,在第一部中,因為沒有拉開巴祖卡的保險,導致班長犧牲。

這次,他終於獨自狙坦克,記得專門打開了保險栓。

再比如,松骨峰畏戰的楊傳玉,也終於在水庫攻防戰中,完成了屬於自己的救贖。

人性本如此,害怕沒有什麼。

他們都是活生生的人,可一旦完成成長,他們都是鋼鐵戰士。

每個志願軍戰士,不就是這樣成長起來的?

當然,《生存之戰》並非沒有缺點。

看完全片,兩個遺憾,讓番茄君意難平。

第一個,製作層面。

因為影片時間線貫穿整個抗美援朝,所以前半部分的剪輯,稍微有點亂,也有點趕。

這是劇情節奏決定的,畢竟要在2個小時時間裡,講述這麼一個宏大的故事,需要提速。

如果能更好保證影片的節奏,觀感會更上一層樓。

第二個,劇情層面。

李想的犧牲,讓人意難平。

原本以為下一部他還要當主角,最後的悲壯,真讓人忍不住抹淚。

李默尹也被炸斷了腿,最後生死未卜。

真希望第三部儘快上映。

作為《志願軍》老粉,番茄君已經等不及了。

有些事有些人,一輩子都不能忘。

因為歷史就在那裡。

他們生命長青,精神永駐;

我們才能繼承,發揚,奮勇前進!

(電影爛番茄編輯部:淼淼)