隨著社會的發展和生產力的進步,我們的生活水平得到了很大提高。但同時也出現了一個很大的問題,很多人都在感嘆「現在的人沒有人情味了」。

從整體上來說,「城裡人」確實沒「鄉下人」有人情味,「年輕人」確實沒「老一輩人」有人情味,「現代人」確實沒「傳統人」有人情味。

對此我們可以從不同角度做出很多解釋,比如工業時代和農業時代的勞動方式有很大不同,信息化時代相較工業時代又發生了非常大的變化;又如現代的生活方式相較傳統的生活方式有很大不同;再如現代思想觀念和傳統思想觀念也有非常大的差別……

但上面的這些解釋,要麼從現象出發,要麼從籠統的概念出發,雖然都有一定道理,卻未能切中要害。事實上,早在70多年前,在我們的社會結構面臨轉型的時候,著名社會學家費孝通先生(後來是北大教授)就曾對比東西社會結構,一針見血地指出了「人情味」來源於何處。

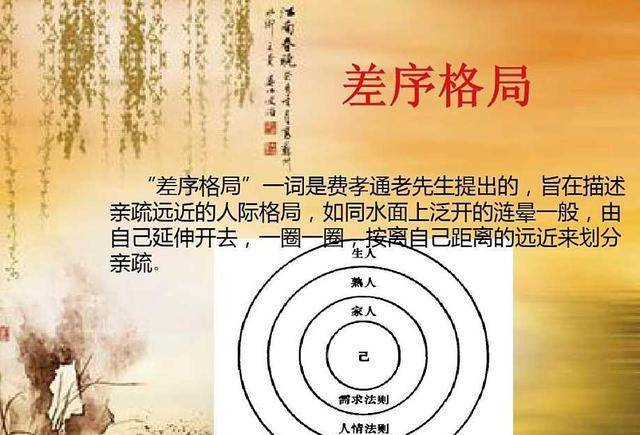

在《鄉土中國》一書中,費孝通使用社會學常用的結構分析法,對中國傳統社會和現代社會進行了分析,提出了「差序格局」和「團體格局」兩個概念。其中「差序格局」是費孝通獨創的概念,對應的是中國傳統社會的基本結構。

所謂「差序格局」,指的是以親屬關係為主軸的一種社會網絡關係。對此,費孝通打了一個非常形象的比方:

我們的格局好像把一塊石頭丟在水面上所發生的一圈圈推出去的波紋,每個人都是他社會影響所推出去的圈子的中心。被圈子的波紋所推及的就發生聯繫,每一個人在某一時間某一地點所動用的圈子是不一定相同的。

與「差序格局」相對的則是「團體格局」,這是一種西方式的、現代式的社會關係,由若干個體組成一個個群體。對此,費孝通也打了一個非常形象的比方:

西洋的社會現象有些像我們田裡捆柴,幾根稻草(柴?)束成一把,幾把束成一紮,幾扎束成一捆,幾捆束成。每一根柴在整個挑里都屬於一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同捆、同扎、同把的柴,分扎得清楚不會亂的。

團體格局使得每個團體間有清晰的界限,個人在團體中最重要的事情是權利和義務,而非人情問題。因此,西方社會公私界限分明、人情味淡薄。

差序格局則是以個人為中心,由個人延伸成一個家庭,由家庭延伸出一個家族或一片街坊。因此傳統社會中的很多事情的解決,一是依靠血親關係,二是依靠人情關係。比如家裡出了什麼大事,上前幫忙的要麼是親人、要麼是有交情的鄰居。這種幫忙是不計報酬的,或者說以人情作為報酬。

因此,西方人更看重的權利和義務,傳統中國人更看重的是關係和交情。而我們目前面臨的問題是,如何才能在權利和義務、關係和交情間找到一個平衡點?畢竟,只講權利和義務會顯得過於冷漠,沒有人情味;只講關係和交情的話,又容易破壞公平,產生一些不良風氣。