閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

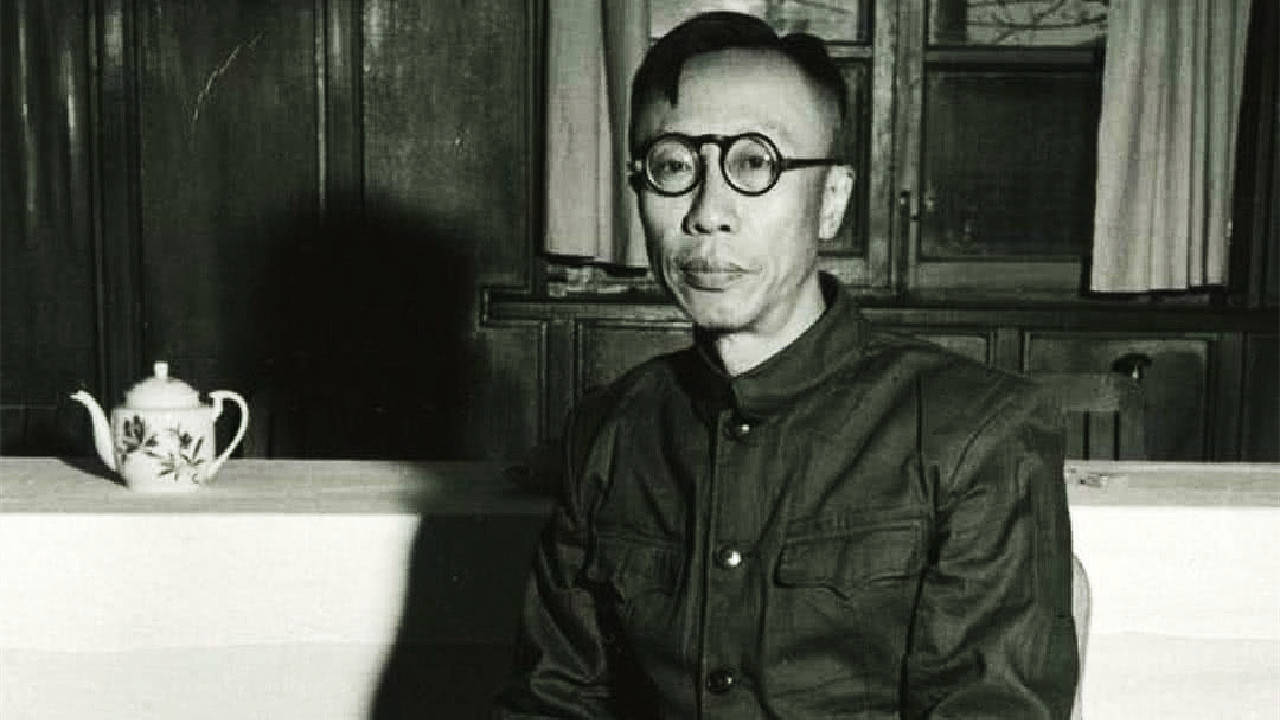

1959年12月9日,獲得特赦的末代皇帝溥儀回到北京,開始了他的公民生活。

臨近年關,周總理安排了一場除夕晚宴,接見溥儀。

席間,周總理向溥儀徵求了他對今後工作和生活安排的意見。

然而溥儀提出了兩個想要從事的職業,卻都遭到了拒絕。

末代皇帝找工作

1945年8月,隨著日本正式宣告戰敗投降,歷史翻開了新的一頁。

彼時身為戰犯的溥儀,在瀋陽被蘇聯軍隊逮捕,隨後被押解至蘇聯境內接受監管。

直至1950年7月,溥儀被移送回國。

其後的歲月里,他先後被安置在哈爾濱與撫順的戰犯管理所內,開始了深刻的反省與改造歷程。

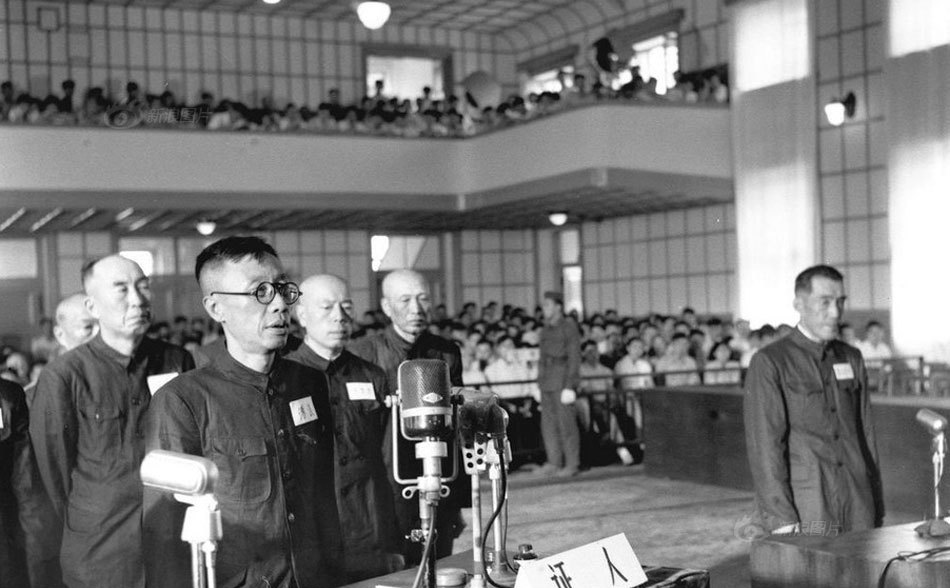

1959年12月4日,溥儀迎來了人生的重大轉折——最高人民法院的法官莊嚴宣布了對他的特赦令。

這位曾經的末代皇帝告別了囚禁生涯,重獲自由,並作為一位普通的中國公民,開始了新的生活。

1960年的1月26日,正值除夕前一天。

周總理特別邀請了,剛獲特赦返京的溥儀及其家人一起,吃了一頓「年夜飯」。

晚宴持續了三個半小時之久,期間周總理與溥儀交談甚多。

周總理親自向溥儀徵詢了,關於他未來的生活規劃,想要給溥儀安排一個既適合其個人條件,又能發揮其特長的崗位。

談及個人的職業憧憬,溥儀直言自己想要當一名醫生。

過往的宮廷生活中,醫學是溥儀閒暇時的愛好所在。

再加上宮中有著頂尖的醫療資源,太醫院也是名醫雲集,使溥儀得以近距離接觸學習。

他讀過許多中醫典籍,更在帝師朱益藩的指導下,深入研習中醫理論,對各類藥材如數家珍。

在撫順戰犯管理所,他花了很多時間來研究醫學,不僅系統學習了醫療知識,還在醫務室親身實踐。

從為患者打針、測量血壓,到中醫診脈、針灸等療法,皆是駕輕就熟。

然而,當周總理聽聞他這一想法時,卻婉言相勸:「你給人家治病,治好了沒事,治壞了就會有閒言閒語,這樣不好。」

周總理深知,儘管溥儀已是一位平凡的公民,但其特殊的身份仍可能帶來意想不到的輿論風波。

如果沒有治好病人或是出了什麼狀況,難免招致非議與誤解,這對於溥儀本人乃至社會都是不利的。

後來又有人提議,讓溥儀到故宮博物院工作。

畢竟故宮曾是溥儀的家,他對那裡的了解是很深的。

然而這樣的安排,也未能得到周總理的認可。

究其原因,還是溥儀的特殊身份。

儘管清朝的統治已成過往雲煙,但社會上仍有不少人對這位末代皇帝抱有很大的好奇。

封建帝制的陰影,在某些人的心中仍舊揮之不去。

他們很可能會將溥儀視為一種特殊的「展品」,而非普通的工作人員。

如果溥儀真的在故宮博物院任職,很可能擾亂故宮的正常秩序,造成不必要的混亂。

後來經過周總理的深思熟慮,溥儀於1960年2月被分配到了北京植物園,擔任園丁及售票員。

一年後,他又被調到全國政協文史資料研究委員會任資料專員。

不得不說,溥儀這兩個被拒絕的職業,如今還都是熱門職業呢!

登基戶口遇麻煩

從末代皇帝蛻變為普通公民,溥儀的後半生是一段深刻的「改造」歷程,期間也發生了不少趣事。

1959年末,得到特赦的溥儀重獲自由,回到了北京。

五妹韞馨和妹夫萬嘉熙到車站去接他,到自己家中暫住。

第二天,溥儀先是到民政局報到,隨後就立刻前往派出所辦理戶口登記。

當工作人員聽到「愛新覺羅·溥儀」這個名字時,不禁微微一愣。

隨後仔細核對特赦令,鄭重地將他的名字登記在底簿,協助他完成戶口登記的手續。

在填寫文化程度一欄時,溥儀與登記人員都犯了難。

實際上,溥儀的文化程度在當時的社會算是很高的,甚至還能說一口流利的英語。

但他自幼接受的是皇室精英教育,沒有獲得任何文憑。

工作人員猶豫了許久,最終填上了「初中」。

家庭住址,也令登記人員頗為頭疼。

對於溥儀而言,紫禁城當然就是他的家。

但時代的變遷,早已讓那裡成為了公眾的文化遺產——故宮博物院。

經過一番商討與考量,最終填上了五妹韞馨與妹夫萬嘉煕的家——西城區前井胡同6號。

接過工作人員遞來的嶄新戶口卡片,溥儀雙手微微顫抖,滿是感慨。

他向工作人員深深鞠了一躬,以示感激。

這張小小的卡片,對他而言卻是意義非凡。

在過去的歲月里,無論是紫禁城中的幼主,還是滿洲的傀儡皇帝,他從沒有這樣公開使用過自己的名字。

他是末代皇帝宣統,也是偽滿洲國的康德皇帝。

在撫順戰犯管理所時,他更是失去了自己的名字,只有一個冰冷的「編號981」。

如今,這張戶口卡上,赫然寫著他的本名,愛新覺羅·溥儀。

這是他新生活的起點。

初次工作新體驗

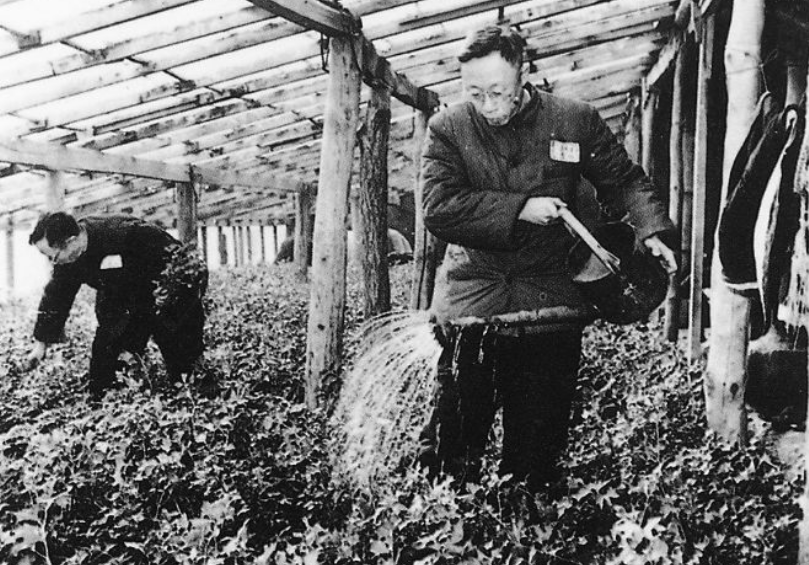

1960年2月,溥儀開始在北京植物園工作。

起初他因為缺乏專業知識,只能負責打掃衛生和澆水這種簡單的工作。

或許是因為這來之不易的新生讓他非常珍惜,溥儀工作很認真,也肯努力學習園藝知識。

不久之後,他就被調至更為專業的扦插繁殖溫室工作,成為了技藝嫻熟的園藝師。

工作之後,溥儀首次擁有了眾多「同事」,這對他而言,無疑是一件既新奇又溫暖的體驗。

在植物園工作的日子裡,他和多位同事建立了深厚的情誼,交到了不少朋友。

植物園主任俞德浚,這位20世紀40年代就在英國愛丁堡大學,深研植物學的園藝界泰斗,對溥儀的影響很大。

俞主任曾送給溥儀一本《植物園手冊》,溥儀如獲至寶。

不僅認真研讀,還細心做筆記,甚至親自採集標本,努力鑽研植物學。

植物園黨總支書記田裕民,是一位早年投身紅軍、歷經戰火洗禮的老革命,和溥儀是無話不談的好朋友。

田書記常常邀請溥儀到家中做客,兩人還時常一同鑑賞新購藏的清代文物,交流心得。

與溥儀同在一個院子裡居住的胡維魯,也是一位老紅軍,新中國成立後任公安部隊大校。

早上起床之後,溥儀總是跟著他一起練太極拳,周末也經常結伴乘坐植物園的車回城度假。

參加工作的第一個月,溥儀拿到了他人生中的第一筆工資,整整60元。

在那個年代,60元可不是個小數目,足以支撐一個家庭幾個月的開銷。

溥儀那時候住在單位的宿舍里,一人吃飽全家不餓,沒有太多開銷。

這第一筆工資要怎麼花,他考慮了很久。

最後,想到自己的被褥還是從戰犯管理所帶回來的,溥儀決定給自己添置一床新被子。

他自己去買了棉花和布面,拜託同事幫忙去做。

拿到新被子時,溥儀的喜悅之情溢於言表。

據溥儀自己回憶,那天那特別高興,甚至連困擾他多年的失眠都好了不少。

這是他第一次通過勞動賺錢,也是他第一次用自己賺來的錢給自己添置東西。

或許也是第一次,他真正感受到了自我價值。

重遊故宮指錯誤

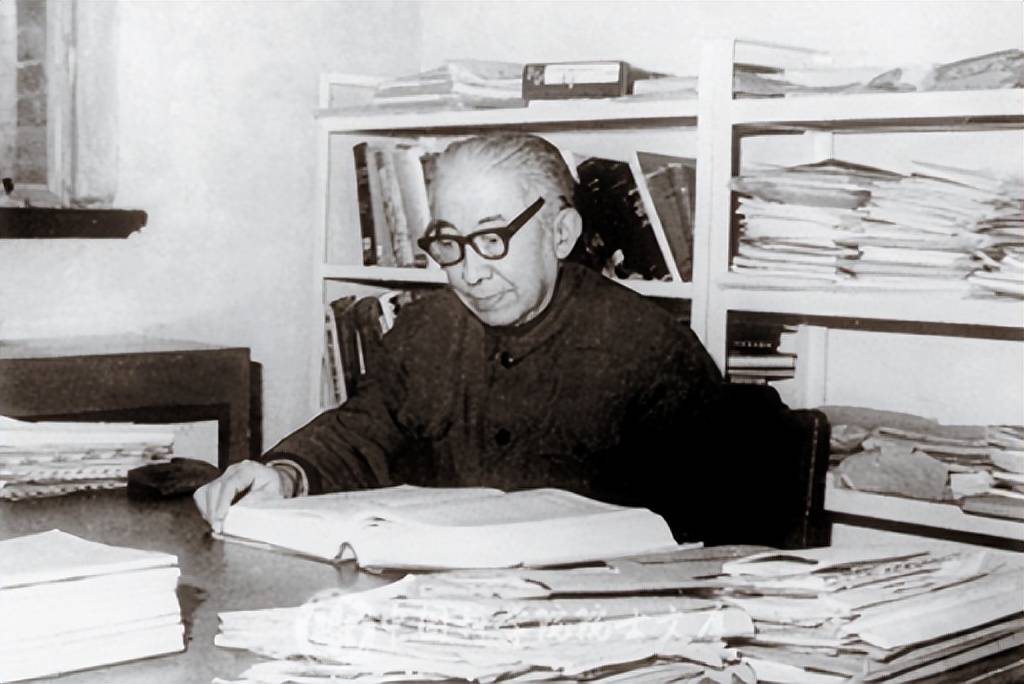

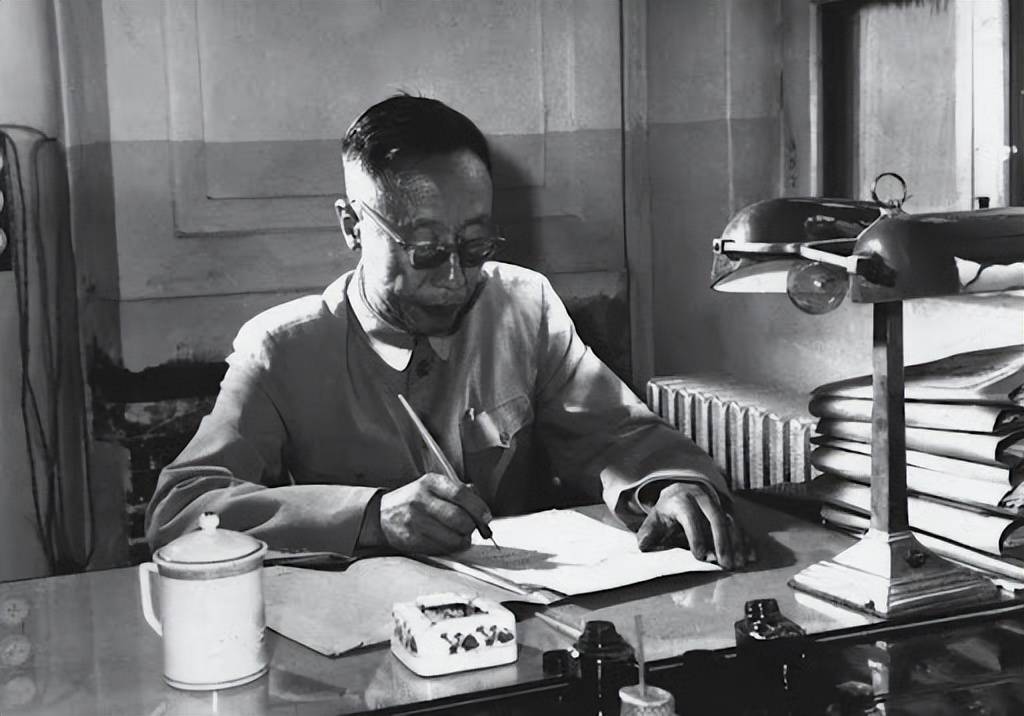

在植物園工作一年後,溥儀被調往全國政協文史資料研究委員會,擔任文史專員。

他的工資從原先的60元漲到了100元,撰寫文史資料還有額外的稿費。

換了新工作後,他的業餘生活也豐富了不少。

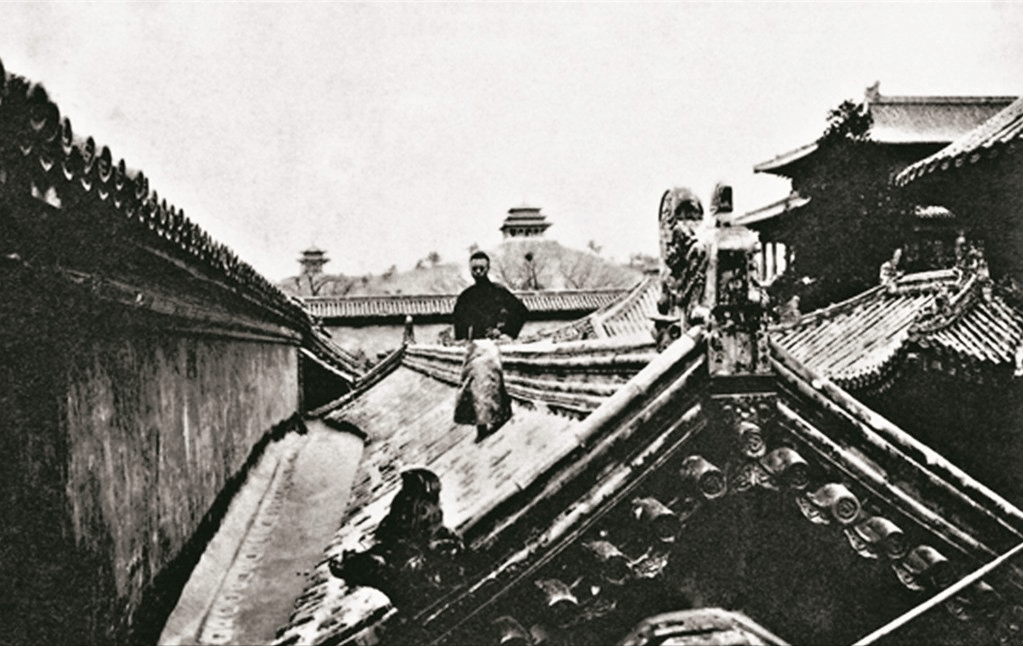

有一次,幾位同事要到故宮去,溥儀曾在紫禁城居住多年,自然成為了他們的嚮導。

用溥儀自己的話來說,他在紫禁城生活那麼久,就是閉上眼睛也知道走到了什麼地方。

那時候,故宮太和殿還可以走進去參觀。

再次踏入這金鑾殿,溥儀一直盯著龍椅看,最後以遊客的身份,小心翼翼坐了上去。

有人提議為他拍一張照片,但溥儀卻拒絕了。

當被問及原因時,他沉思片刻,緩緩道:「這龍椅並不好坐。」

過往帝王生涯的真實感受,只有他自己最清楚,卻難與外人道。

在遊覽故宮的過程中,溥儀仿佛回到了童年,那些熟悉的場景與景物,勾起了他無盡的回憶。

然而,隨著他的觀察,溥儀很快也發現了一些問題。

故宮中的許多擺設與記憶中的不符,甚至存在一些明顯的錯誤。

比如西暖閣有一扇暗門,如今卻被堵住了。

這道門是用於緊急逃生的,是皇帝在緊急情況下保命的秘密通道。

光緒皇帝寢宮中,有一柄寶劍被隨意地掛在了側壁上。

但據溥儀回憶,這柄寶劍之所以被置於寢宮之內,是因為有大喇嘛開過光。

必須要掛在門正對著的牆上,才可以鎮宅辟邪。

而最令人啼笑皆非的是,光緒寢宮中掛的照片竟然不是光緒本人。

溥儀見了,立刻找到工作人員,指出了這處錯誤。

工作人員還是頭一次遇到有人來故宮挑錯的,他不知道溥儀的身份,只當他是普通遊客。

於是一再強調照片沒有錯,是他認錯了。

溥儀聽了,指著照片笑道:「我是愛新覺羅·溥儀,照片上的人是醇親王,是我親爹。你說我可能會認錯嗎?」

話音剛落,整個房間的空氣仿佛凝固了一般,工作人員面面相覷,陷入了沉默。

那場面,又尷尬又好笑。

跌宕坎坷獲新生

溥儀的一生,無疑是中國近現代史上複雜、傳奇的一頁。

他生於清朝末年,那是政治動盪、內外戰亂交織的時代,大清王朝已如風中殘燭,搖搖欲墜。

自小便被捲入了政治的漩渦之中,其人生也充滿了波折與無奈。

清朝滅亡、民國建立、日本侵略者的鐵騎踏入中國……

歷史巨變中,溥儀三次登基為帝,又三次被迫下台。

年幼即位時,溥儀還只是一個懵懂無知的孩童,對於皇權、政治一無所知。

隨著清朝的滅亡,他被迫退位。

後來他試圖復辟大清,但終究未能成功,反而成為了他人手中的傀儡。

在日本侵略者的扶持下,他再次登上了皇帝的寶座。

但這一次登基卻充滿了恥辱,他成為了日本侵略中國的工具。

溥儀的特殊身世和經歷,使他成為了古今中外絕無僅有的歷史人物。

溥儀被引渡回國時,正值轟轟烈烈的三大改造時期。

社會主義制度在這片古老的土地上穩步紮根,第一個五年計劃正如火如荼地向前推進。

為了促進戰犯的改造與思想轉化,中共中央對戰犯實施了「一個不殺,集中管理教育」的寬大政策。

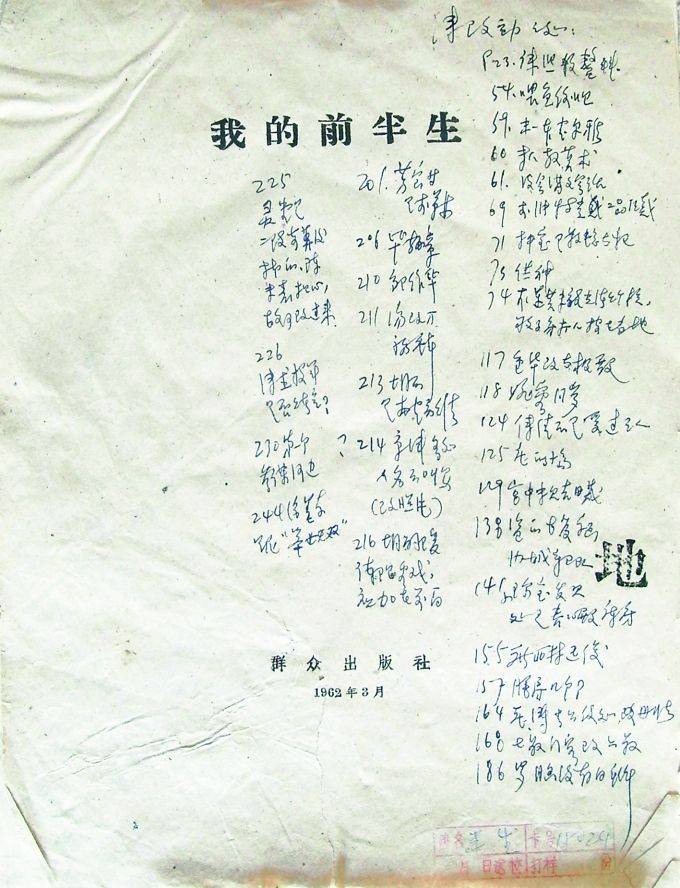

撫順戰犯管理所,實行了一種新的教育模式,核心舉措之一就是組織戰犯們寫個人悔罪材料。

這些材料被統一命名為《我的前半生》,旨在引導戰犯們深刻反思過往,徹底告別舊我。

對於溥儀而言,撰寫認罪書的過程並非一帆風順。

起初,由於缺乏真誠的認罪悔罪意識,他往往避重就輕。

下意識地迴避與日本人勾結的罪行,或是試圖為自己的行為辯解。

然而,在戰犯管理所工作人員的耐心引導下,溥儀逐漸放下了心中的防備與僥倖心理,開始正視並深刻反省自己的過錯。

經過一番努力,他最終完成了長達20萬字的認罪書《我的前半生》。

戰犯管理所將溥儀撰寫的這份認罪書油印成冊,成為了政法界和史學界研究的重要參考資料。

還被公安部送給了包括毛主席、周總理在內的中央領導審閱。

周總理看完後,給予了高度評價。

他對溥儀說:「你敢於徹底揭露和反思自己的過去,這是非常不容易的事。作為末代皇帝,肯這樣暴露不容易。沙皇、威廉的回憶錄,都是自我吹噓;英國的威爾斯親王也不例外。歷史上還找不出這樣的例子,你創造了一個新紀元。」

剛被引渡回國時,溥儀心中恐懼不安。

他先是擔心自己會被判死刑,後來又悲觀地認為餘生將在戰犯管理所中度過。

然而,在經歷了長達十年的關押與改造後,溥儀終於重獲自由。

時任撫順戰犯管理所所長的金源,見證了溥儀的轉變。

他回憶道:溥儀在重獲自由之際,痛哭流涕地回顧了自己前半生的罪惡歷程,言辭之中充滿了悔恨。

那是對過往罪行的懺悔,也是對重獲新生的感激。

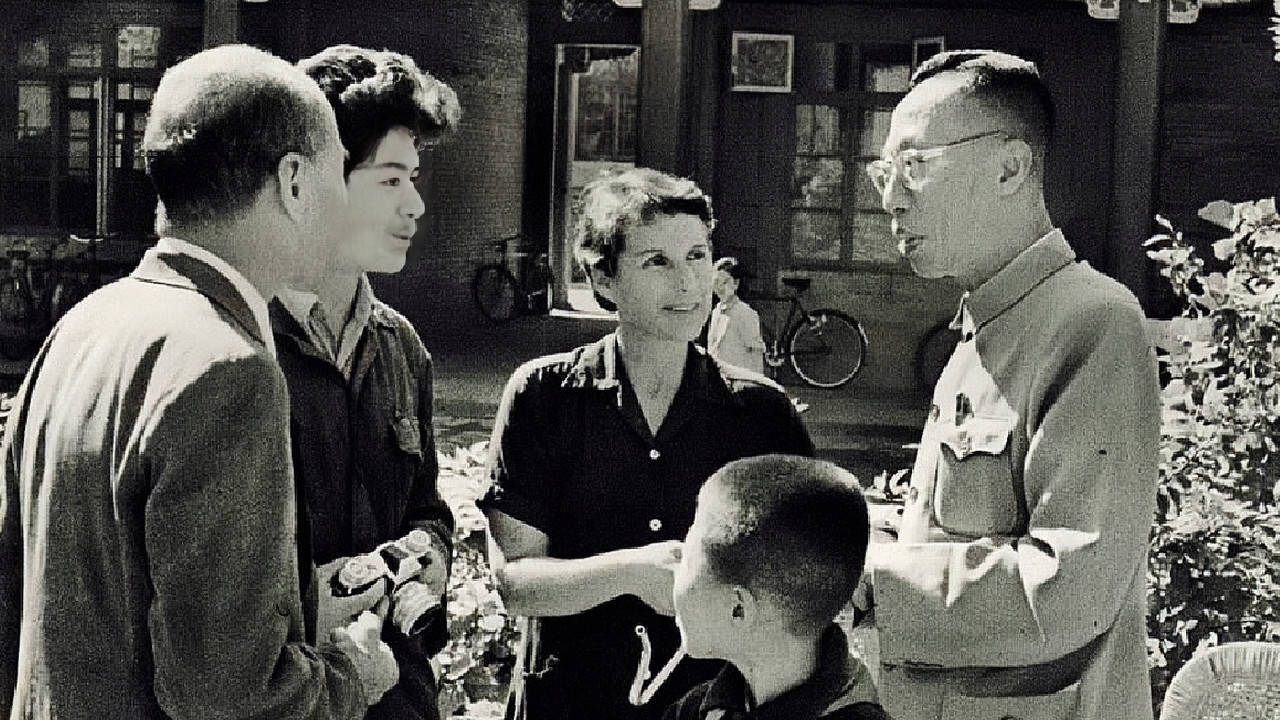

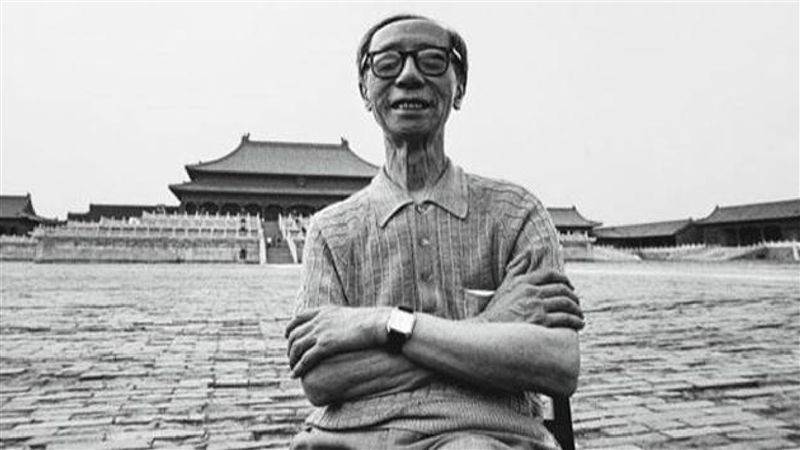

隨著新中國的成立與國際交流的日益頻繁,許多國際友人來到中國,都想要見一見這位末代皇帝。

他們難以想像,昔日的帝王竟然能夠適應普通公民的生活。

在一次外交場合上,周總理風趣地向一位外國元首介紹溥儀:「這位便是過去中國的宣統皇帝。」

話音剛落,溥儀便迅速起身,接道:「今日光榮的中華人民共和國公民——溥儀。」

1963年,日本自民黨議員阿部文男在北京見到了溥儀,問起了他生活的變化。

溥儀坦言,過去的生活看似尊貴,實則剝奪了他作為一個人應有的能力,使他變得脆弱不堪。

相反,成為普通公民後,他學會了獨立生活,感受到了前所未有的自由與幸福。

「過去當皇帝都是受制於人,並不自在。雖是在北京出生,卻連北京什麼模樣也不知道。過上了公民生活,才有了真正的自由,有了真正的幸福。」

可以說,是後半生的改造,讓溥儀找回了真實的自我,過上了真正屬於自己的生活。

他不再是那個被歷史洪流裹挾的末代皇帝,而是一位擁有獨立人格、自由思想的普通公民。

參考文獻

王玉龍《末代皇帝後半生與新中國的不解之緣》

李淑賢、王慶祥《溥儀後半生活得更有人格》

本文由「文史江山」原創,已開通全網維權,未經授權不得轉載,侵權必究!