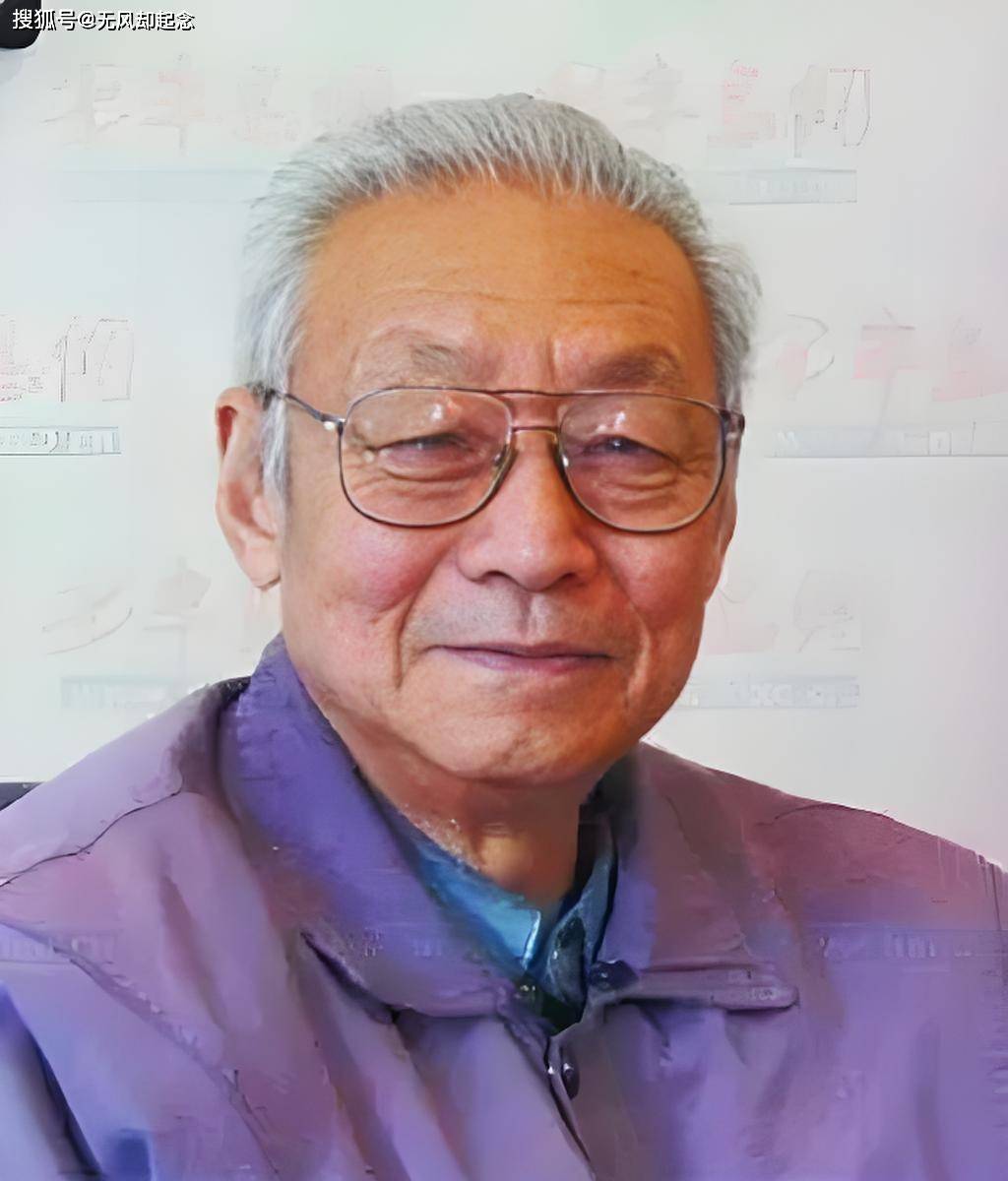

1964年听闻原子弹炸响,青岛一扫厕所老头痛哭道:那本该是我做的

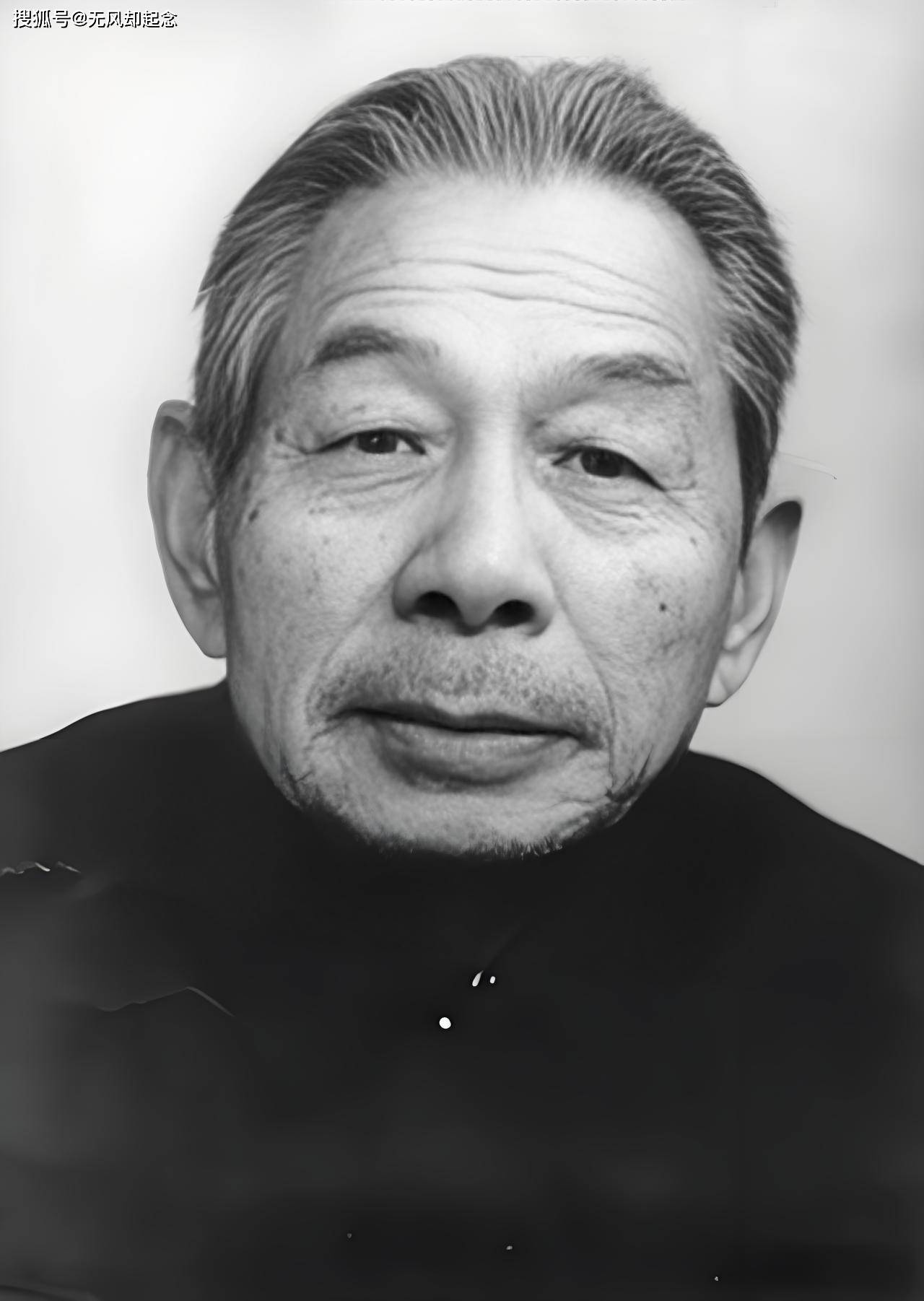

1964年,中国的第一颗原子弹成功爆炸,举国欢腾。就在这普天同庆的时刻,青岛的一位年迈清洁工却泪流满面,悲痛难抑。他手握报纸,声音颤抖地喃喃道:“那本该是我做的……”

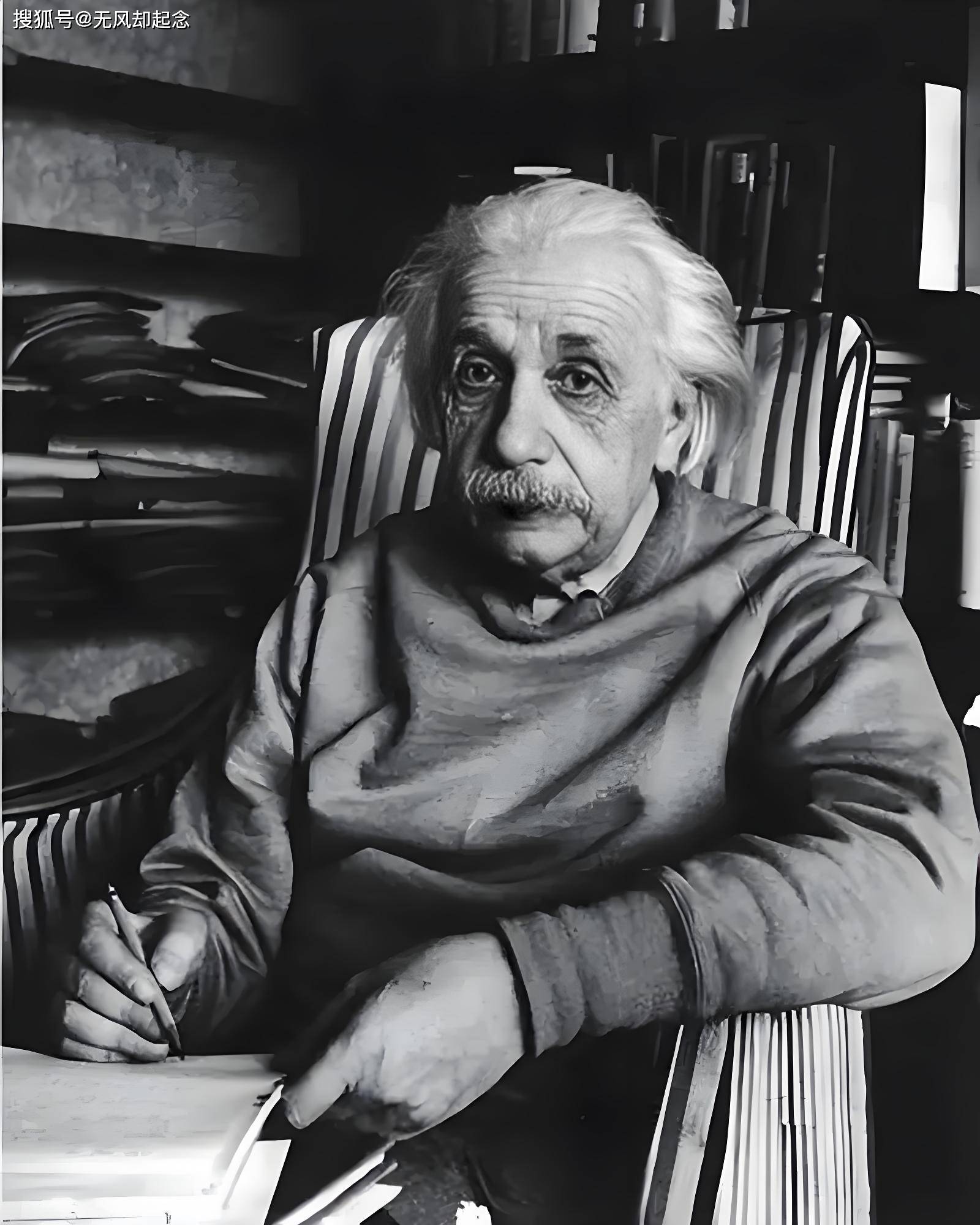

此人正是束星北,曾是举世闻名的物理学家,爱因斯坦的助手,被誉为“华夏爱因斯坦”。如今,他却在青岛的一所学院扫厕所,实在令人唏嘘。

01 昔日才俊,舍弃国外荣誉归国

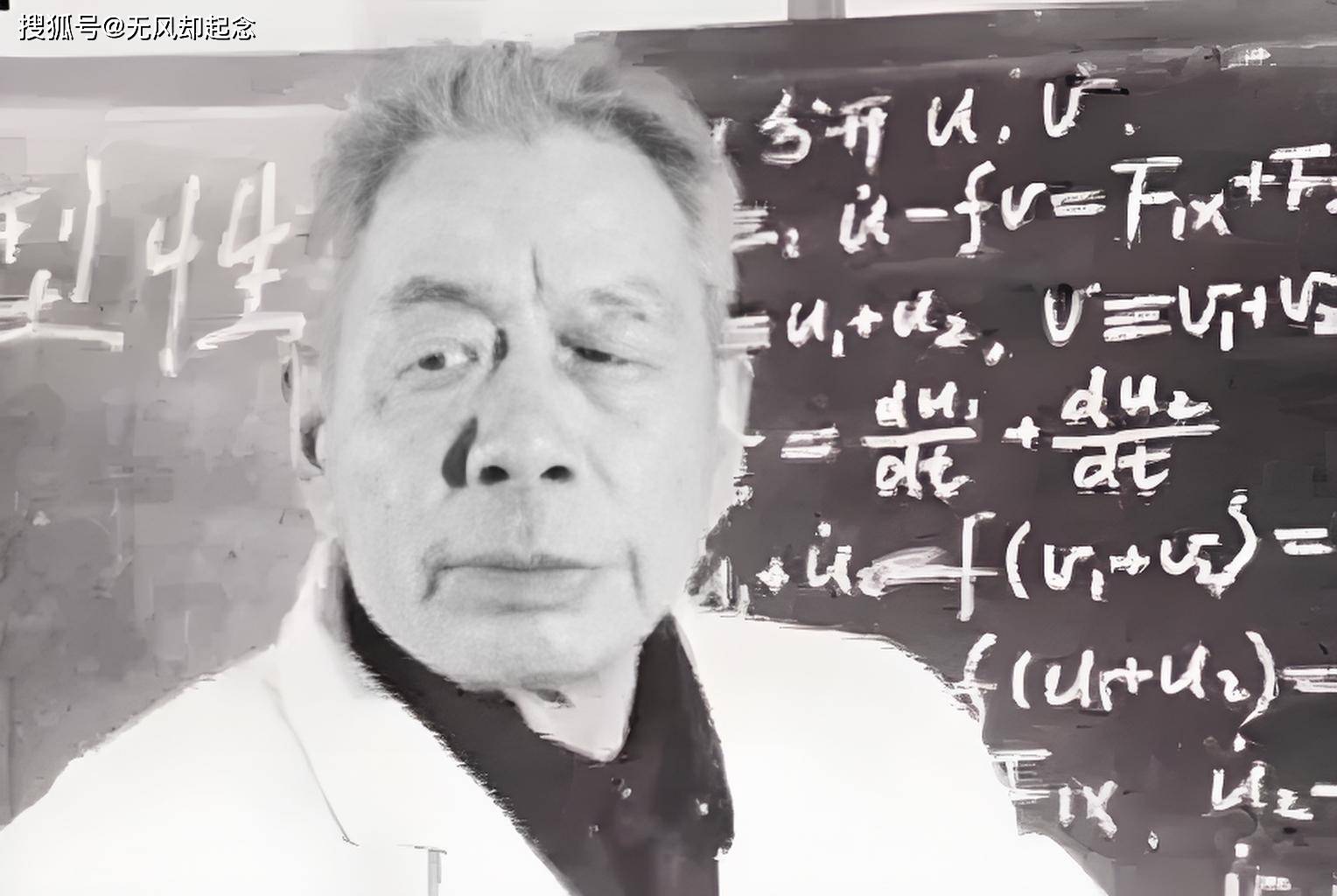

束星北出生于1907年的江苏扬州,家境优渥,幼年时便展现出卓越的天赋。1926年,他远赴美国深造,不久后又辗转欧洲,曾在柏林大学师从爱因斯坦,成为这位物理学巨匠的得力助手。

后来,他前往英国和美国,在学术上不断攀登,取得了令人瞩目的成就。年纪轻轻的他,已然成为物理学界冉冉升起的新星,甚至被认为是诺贝尔奖的有力竞争者。

然而,九一八事变的爆发让他深感忧虑。他意识到自己的国家正面临巨大的危机,于是毅然放弃了在国外的优越条件和前途,选择回到战火纷飞的祖国。

他回国后,曾在中央军官学校和浙江大学任教,用他的知识和才华,为抗日战争培养了一批批有志青年。

束星北的教学生涯中,最为人称道的便是他对学生独特的眼光和培养。李政道,这位日后与杨振宁共同获得诺贝尔物理学奖的科学家,就是束星北慧眼识珠的杰作。李政道在束星北的激励下,从对物理一窍不通到后来成为物理学大师,束星北对他的影响深远且深刻。

02 一生坎坷,性格刚烈不懂圆滑

尽管束星北在物理学领域成绩斐然,但他耿直刚烈的性格却为他埋下了不幸的种子。他不懂得如何在复杂的人际关系中周旋,总是直言不讳地指出别人的错误,丝毫不顾对方的颜面。

在山东大学任教时,他因一堂课上指出同事王竹溪教授的错误而得罪了不少人。他还因为对教学资源分配不满,和教务主任发生了激烈冲突,甚至动手打了对方。束星北的直率虽然源于他的学术严谨和责任感,但也让他在学术圈内树敌不少。

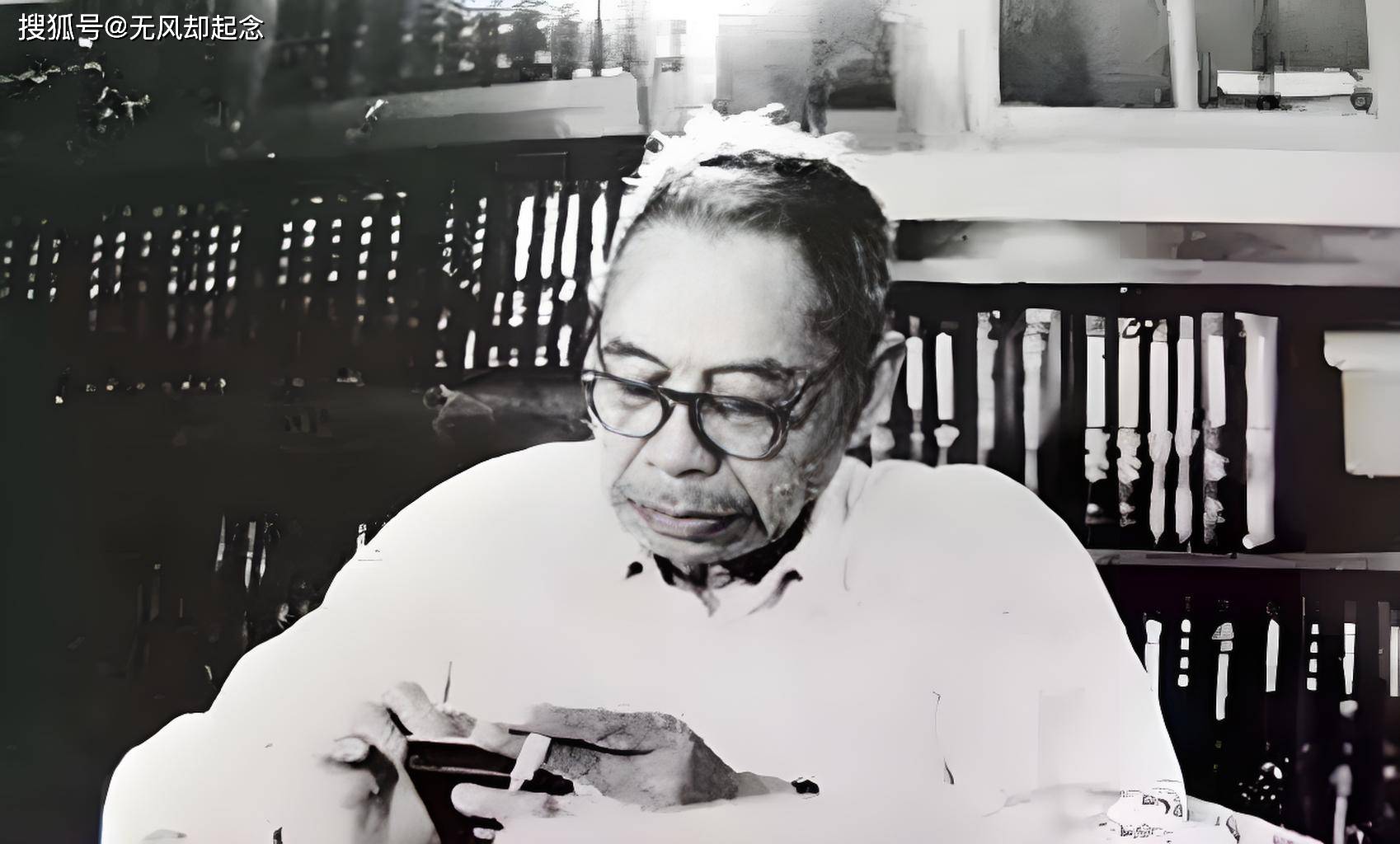

1952年,束星北因与好友苏步青一起遭到不实的指控,被迫离开山东大学,调至青岛医学院。自此,这位曾经在学术领域光芒四射的科学家被推入了命运的低谷。他被安排清扫厕所,这样的工作对于一个曾经的科学泰斗而言,无疑是莫大的屈辱。

03 坚韧不拔,内心未曾放弃学术

尽管境遇凄凉,束星北并未自怨自艾。他以自己的方式适应了新的生活,将厕所清扫得一尘不染,还写出了一篇《厕所清洁的科学解析》的论文。他用幽默的笔触描述了厕所清洁中的科学问题,令人忍俊不禁的同时,也展现了他始终未曾放弃的学术精神。

然而,内心的苦闷并未因此减轻。尤其在得知中国成功爆炸原子弹的消息后,束星北无法抑制自己的情绪,痛哭失声。他曾是物理学的领军人物,本应为国家的科技事业贡献更多力量,但命运却让他远离了自己热爱的领域。

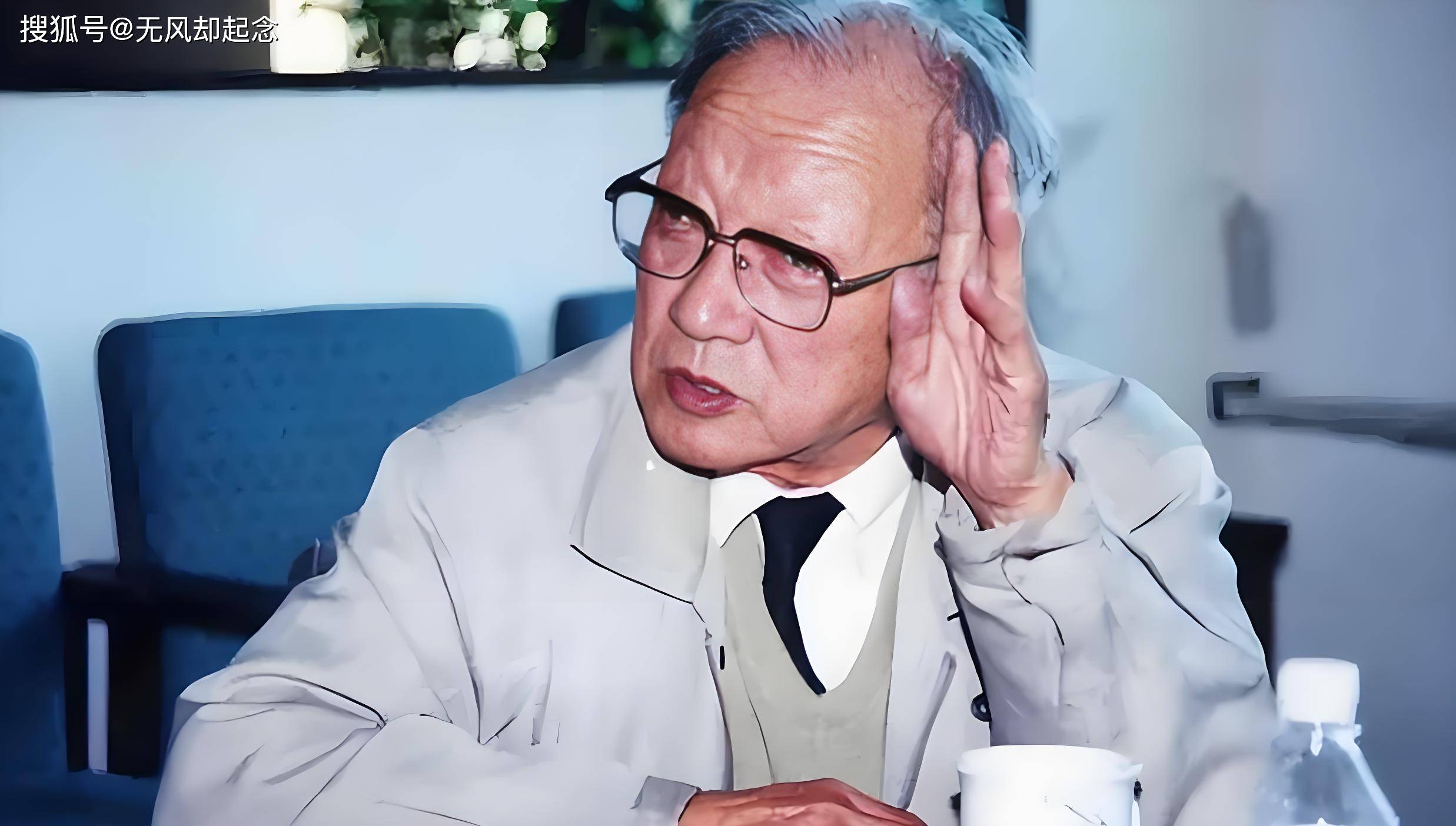

幸运的是,1972年,李政道回国访问,在周总理的接见中,提到了束星北的境遇。周总理当即安排,让这位被埋没的科学家重返讲台。此时的束星北已然是花甲之年,但他依然满怀热情,继续着教书育人的事业。晚年的他,将全部精力投入到培养下一代科学人才的工作中,谢绝了所有的应酬和访客,一心只为祖国的未来培养栋梁。

04 生命终章,无悔的选择

1983年,束星北以76岁的高龄辞世。在遗嘱中,他做出了两个决定:一是将自己的遗体捐献给科学研究,二是希望自己的子女走出国门,接受更广阔的教育,但务必学成归来,报效祖国。这两项遗愿无不体现了他一生对国家的忠诚与热爱。

束星北的一生,是一部壮丽而悲壮的历史篇章。他从光辉的学术巅峰到被命运捉弄的底层,但始终未曾放弃自己的信仰与理想。他的经历不仅是一个科学家的个人奋斗史,更是那个动荡年代无数知识分子的缩影。

他在最辉煌的时刻选择回国,却在最黯淡的日子里被埋没。然而,他从未因此抱怨过命运的不公。他用自己的行动证明了什么是真正的科学家精神,也为后人树立了光辉的榜样。

当他泪流满面地说出“那本该是我做的”时,包含了多少未竟的心愿与无奈。然而,这位扫厕所的老人并未被历史遗忘。他的名字,连同他的精神,将永远铭刻在中国科学发展的史册中。