老山火化队战士回忆:整理完烈士遗体,2天吃不下饭,不敢上厕所

老山战役后,一位火化队战士回忆起那段难以忘怀的经历,脸色凝重。

他说:“整理完烈士的遗体,我2天没吃下饭,连去厕所的勇气都没有。”

到底是什么样的场景,竟让一名战士心灵受到如此巨大的震撼?

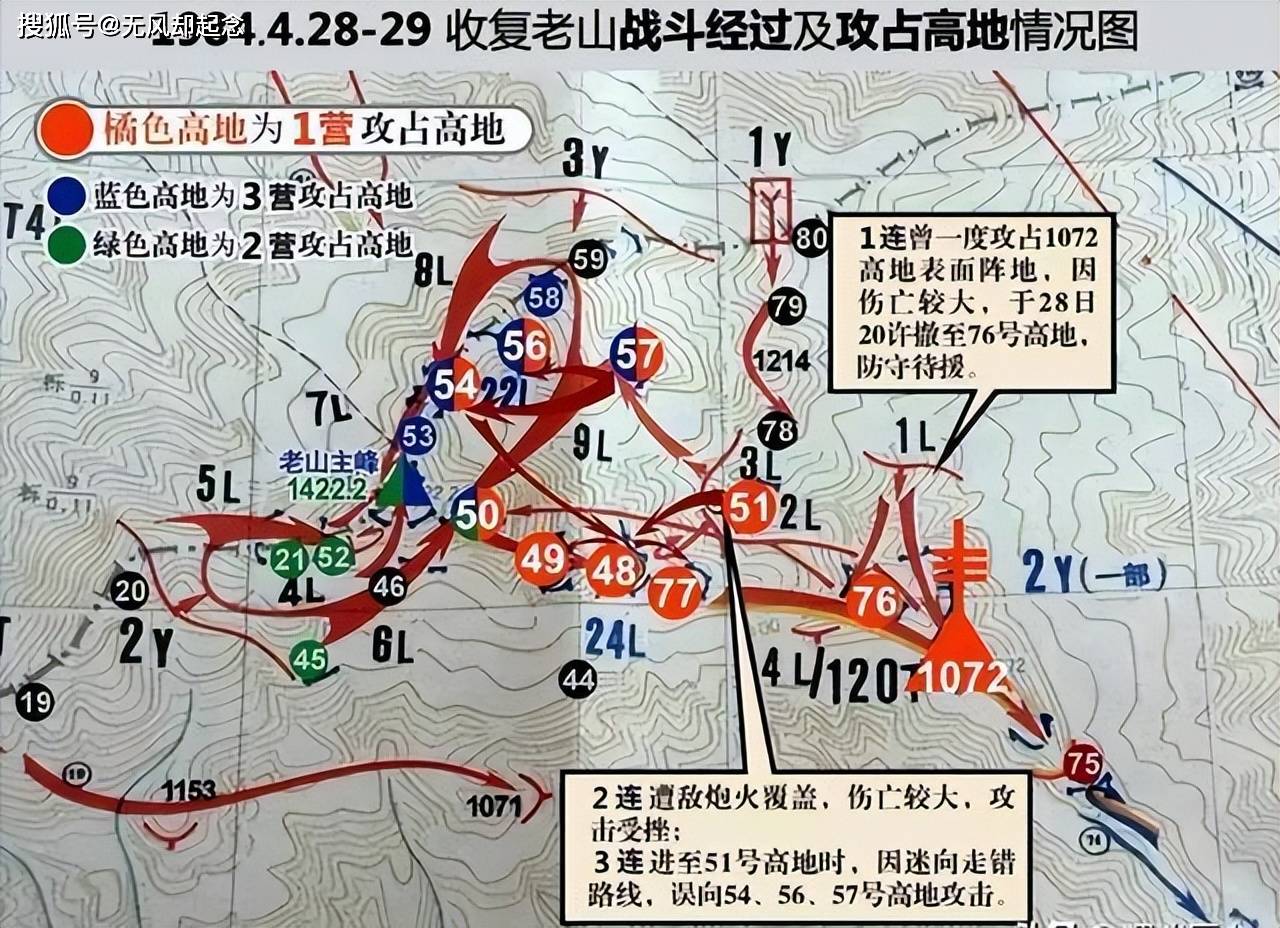

1984年4月27日,昆明军区向老山发起突袭,越军盘踞的老山被视为两军必争之地。老山高达1442.2米,战略位置极为重要,能俯瞰中越边界大片区域。越军早已在此布置了重兵防守,密布的雷区更是让攻山之战变得极为艰难。

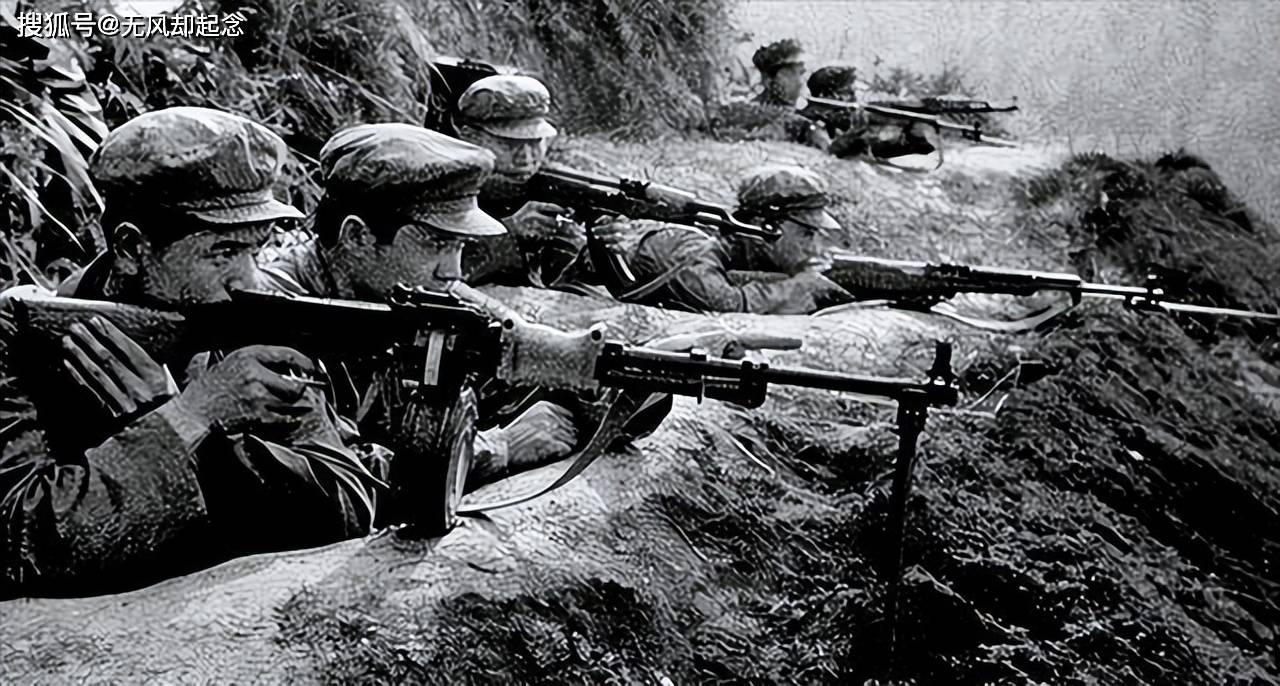

我军一开始便采取了猛烈的炮火打击,五小时的激战后,成功夺回老山之巅。战火虽暂时平息,但随之而来的伤亡惨烈。

6月12日的夜袭,越军反扑,数名战士在近那拉的战斗中捐躯。毛松岭一战,我军损失惨重,632位战士永远留在了战场上。整个老山防线的守卫任务,变成了一场与时间、与敌军的残酷较量。

战后,火化队接到命令,负责处理烈士遗体。战士们从未料想到,这项任务将带给他们如此巨大的心理冲击。

1984年12月9日,韩亚清与战友们迎来了他们负责火化的第一位烈士——杨献龙。他在老山战斗中触雷捐躯,身为他的战友,韩亚清自告奋勇,决定亲自整理杨献龙的遗体。

杨献龙的身体状况惨不忍睹,触雷时的爆炸几乎摧毁了他的面容。韩亚清与战友们一边抹泪,一边细心地为他穿上军装、整理仪容。李军医不忍让战友走得如此凄惨,忍着泪水为杨献龙拍下最后的照片,确保他在烈士陵园里以整洁的样貌长眠。

那一晚,杨献龙的遗体在火光中安息。韩亚清和其他火化队战士却陷入了深深的痛苦中。

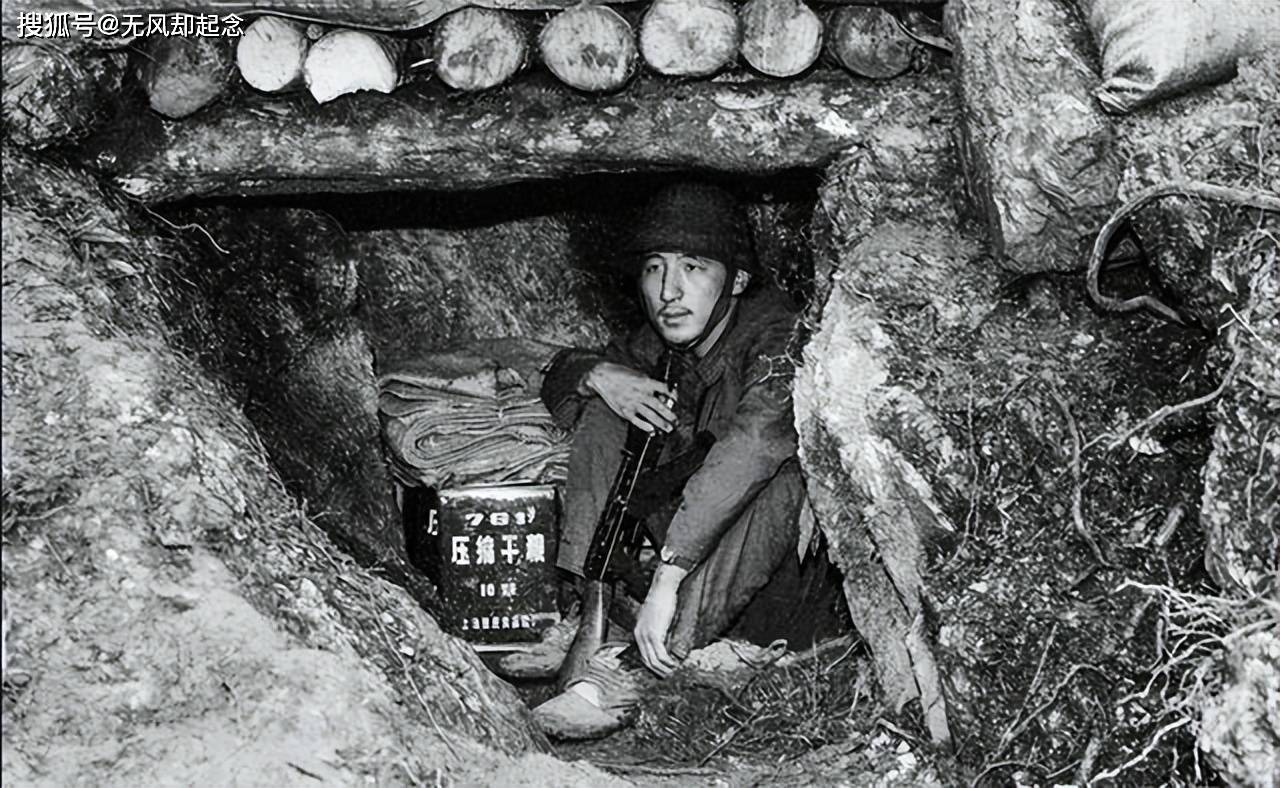

他们曾一起并肩作战的战友,如今只剩下了冰冷的遗体。整理完烈士遗体后的那两天,韩亚清和他的战友们谁也吃不下饭,谁也不敢独自离开战壕,甚至连上厕所的勇气都没有。

老山战役的残酷,不仅在于激烈的战斗,更体现在每一位牺牲的战士所承受的痛苦。

韩亚清回忆起当时的火化过程,心中满是哀思与无奈。每一位烈士的遗体都带着战场上的伤痕,那些触目惊心的创口,常常让他们夜不能寐。

当红十字军车运来29具烈士遗体时,空地上铺满了那些英勇捐躯的战士们。

韩亚清和战友们分工合作,两两一组,每组负责三位烈士的遗体整理。他们小心翼翼地剪去血迹斑斑的军装,清理着战士们的身躯,甚至用稻草和布条填补因伤口残缺的身体部分,确保烈士们能以整洁的姿态火化。

有一次,韩亚清遇到一位无首的烈士。那位战士的头部在战斗中几乎完全炸裂,韩亚清不忍心让他带着如此破碎的身体入土,便用棉花和布条尽力重塑头部,用口罩掩盖残缺的面容。这种细致入微的处理,表达了对战友最深的敬意。

战士们面对的是极其残酷的现实。一次又一次,他们必须面对那些在战场上因炮弹、地雷或枪击而支离破碎的遗体。

这些烈士中,有些体内嵌入了上百颗钢珠,有些浑身布满弹片,还有些因长时间浸泡在水中而腐烂。每一具遗体的整理,都是对火化队战士心灵的巨大考验。

韩亚清回忆,自己和战友们每次完成任务后,心中都会有一种无形的压抑。

战士谢关友在战斗中身受重创,身上有八十多处伤口,火化后弹片竟有十一枚之多。面对这样的遗体,战士们无不为之动容,难以抑制内心的悲痛。

而更让他们心痛的,是那些年轻的战士,他们刚刚十八九岁,生命才刚刚开始,便已在战场上献身。

韩亚清说,每次见到这些年轻的面孔,他都会在心里暗暗发誓,一定要为他们整理得尽善尽美。

然而,战斗的残酷并未因此结束。几个月后,战场上又传来了战友们牺牲的消息,火化队迎来了更多的遗体。韩亚清和队员们日复一日地面对着这些战友的遗体,内心的伤痕却越来越深。

有一次,韩亚清路过景区,看到一群年轻人轻浮地指着他,戏谑道:“你们军人不是很厉害吗?现在的战争,真打起来你们行不行啊?”

那一刻,韩亚清的心中五味杂陈。他知道,那些年轻人不懂,他们没有见过老山战场上的鲜血与牺牲,没有感受到战友在最后一刻仍紧握枪械的决心。他们或许不知道,正是那些在老山战役中牺牲的年轻战士,才换来了他们如今的安稳生活。

老山战役的硝烟虽已散去,但那段惨烈的记忆却深深刻在了每一位参与者的心中。小僮想说,火化队战士们的回忆,让我们看到了战争的残酷,也让我们更加珍惜如今的和平与安宁。