悬疑舞台剧《清明上河图密码》:烧脑同时再现宋代美学

宋制汉服、文人雅集、诗文相和,琴、棋、书、画、茶、酒、香汇聚一堂,古风宋韵跃然舞台之上。端午期间,国风悬疑舞台剧《清明上河图密码》在上海话剧艺术中心开启首演,作为当下戏剧舞台并不多见的舞台剧类型,这部制作精良的古风悬疑剧在首演之后收获了众多好评,并开启了加演场次。

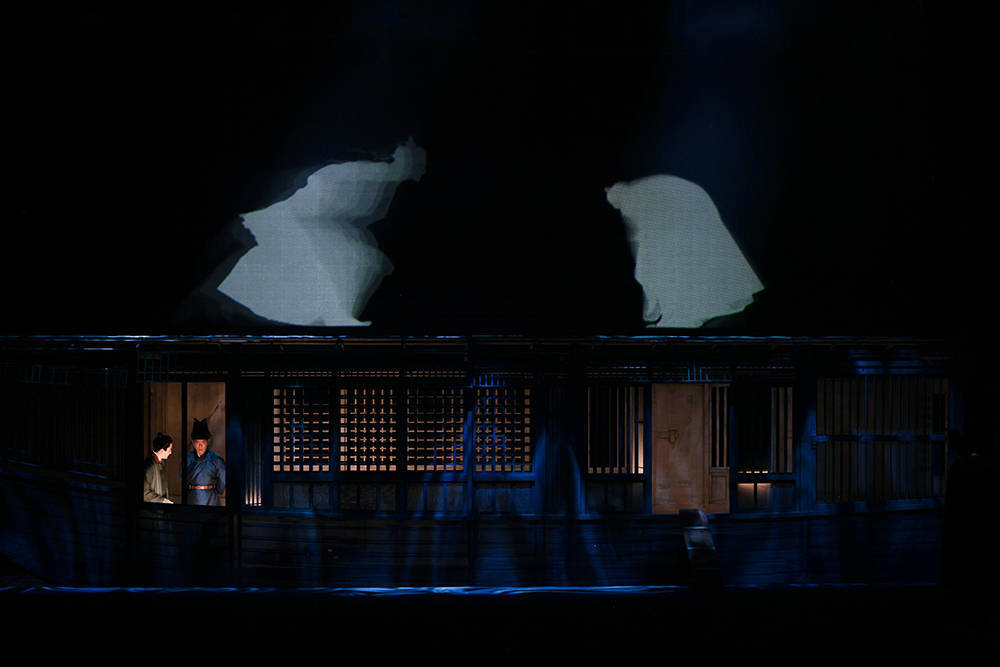

《清明上河图密码》剧照

《清明上河图密码》改编自同名小说,是作者冶文彪历时十年而成的长篇巨著。全书共六册,融合历史与推理悬疑。原作以名画为切入点,又从名画中带出故事,将画卷中824个人物逐一赋予故事。作者试图以纪实的方式去描绘画中每一个人的故事,考究地给他们真实的名字和身份。与此同时,小说也最大限度复原了北宋生活的方方面面,同时又给这个故事设置了上百个迷局。

《清明上河图密码》剧照

对于自己的小说被改编成舞台剧,冶文彪说,“说实话,我几乎没有办法想象这个故事竟然能用话剧的形式展现出来,如果期待的话,我期望话剧版能有宋代的文化情韵和风骨,能展示出传统士子的明与暗、对与错、爱与恨的冲突。给观众带来一种文化的震撼和历史的反思。”

舞台剧《清明上河图密码》历时4年筹划被搬上舞台,由马楠担任编剧,王骏晔执导,沈力担任舞美设计,吕亮作曲。因为原作体量庞大,此次的舞台剧就选取了原著中“梅船案”与“八子案”。

《清明上河图密码》剧照

全剧一开场,立春的一次文人雅集,弹琴作诗、挥毫落纸,一场八位北宋挚交文人间因“王安石变法”而引起的关于“新旧党争”的辩论也由此展开。剧组在音乐、服装、礼仪、生活方式等各方面都希望再现宋代美学。整部剧从开场就力图再现宋代的文化雅趣。

剧中演员因此历经三个月密集培训的成果,导演王骏晔提到:“我在挑选演员时,就囊括了好几位本身就有才艺的青年演员,他们或会写书法或有戏曲、武术功底,进组后还特地邀请了不同领域的老师,教演员宋朝礼仪、练习当时的仪态,精进书法琴技,学习点茶打香印。”

在雅集中伴奏的一曲《春启》,便是演员在舞台上现场演奏的古琴曲,但在建组之初,演员对古琴演奏几乎是零基础。剧中的音乐也选用箫、古筝、琵琶等传统乐器进行创作,以实现全剧独具美学特点的音乐风格和氛围。

《清明上河图密码》剧照

舞美和服饰也是全剧的亮点。舞台整体的构造来源于中国建筑木作的梁柱结构,所有舞台物件都由木质材料通过不断重组来产生,不同的形制、不同的体量的木料纵横相交、层层叠叠,构成一张巨大的迷网。而剧中有一处情节,案件中大船凭空消失的障眼法在舞台上得以完整还原,更是引来观众惊叹。

剧中服饰也以宋代书画为美学圭臬,尽可能复刻宋朝服饰、面料的制式,细节辅以手绘纹样与手工缝制。剧中女性角色身着的“抹胸+褙子”就是宋朝女性最典型、最时兴的装束,剧中开封府左军巡使顾震服饰使用的锦缎则不同于文人角色身上的粗麻。色彩则以低饱和度的蓝、绿、灰、棕等颜色表达宋人衣袍素雅、返璞归真的审美情趣。

《清明上河图密码》人物众多,整部剧也因此有许多角色,集中了众多演员,包括贺坪、郭林、何易、吕游、王也农、张羴、白倬铭等共同出演。

《清明上河图密码》剧照

纷纭的人物先后登场,虽然增加了全剧的“烧脑程度”,却也是原作者创作的起点之一。“《清明上河图》应该是传世名画里第一幅大规模表现市井文化的作品,画里人物近千,却一视同仁,不分贵贱,对我而言,这种平等精神是这幅画最珍贵最伟大的地方。从画中能无比真切看到一个活生生的时代场景和生活实况,几乎像一张巨幅的实景照片。作为一个写故事的人,看到这样的巨大场景和熙攘人群,更没办法克制讲述的冲动。”