又是一年一度的七夕节,电商平台又要开始各种“中国情人节”大促销了。牛郎织女也要鹊桥相会了,等等,其实我们从小学到的牛郎偷衣引得织女倾心的故事它不对劲?!那真实的故事是怎样的呢?屏幕前的你,有没有对象陪着过节呢?其实没有也没事儿,毕竟七夕它压根儿就不是情侣过的节!

七夕起源:与爱情无关,原是祭祀织女星

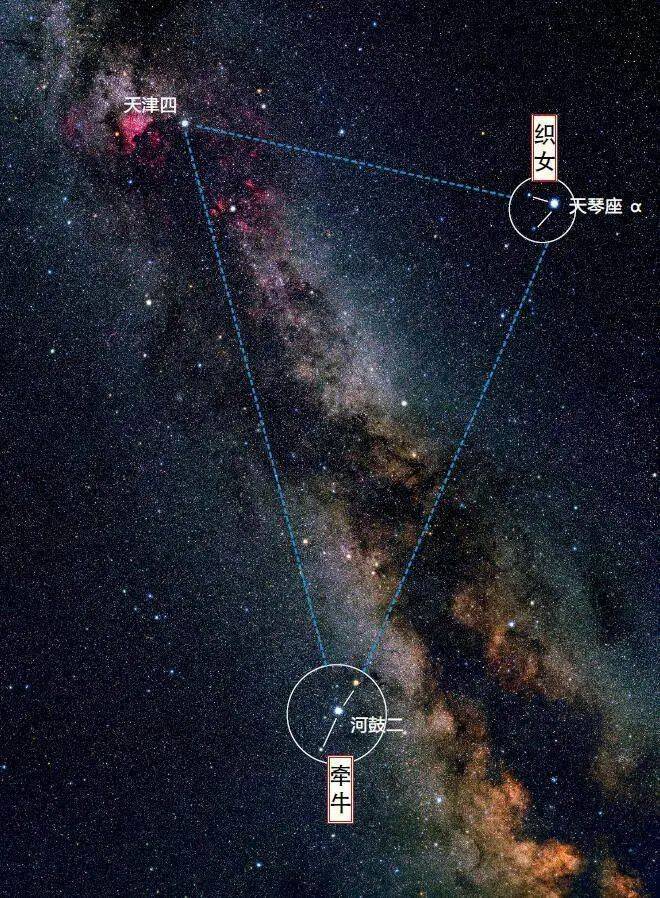

七夕节最早源于七月初七祭祀织女,而祭祀的由来则是牵牛星和织女星的传说。二星也象征着农业和家庭手工业,其中的织女星,西方称之为天琴座α,是北半球第二明亮的恒星,它距地球只有25.3光年。每年夏历七月,织女星升到天顶最高处,正好位于在人们的头顶,此时人间的织女们也要开始纺线织布、准备寒衣了,这没准就是织女星得名的由来。

在中国神话中,织女为天帝孙女,所以织女星也称“天孙”。而织女星在银河的西边,银河的东岸则是与织女星相对的牵牛星,在中国也叫“河鼓二”。西方称之为天鹰座α,同样是一颗非常明亮的恒星。由于织女星和牵牛星在夜空中都很显眼,而且几乎总是隔银河相对,二者便被古人组合起来观象授时,成为一对固定观察对象。

早在《诗经·大东》中就有“跂彼织女,终日七襄……睆彼牵牛,不以服葙”的诗句。《汉书·律历志》则提到:“织女之纪,指牵牛之初,以纪日月,故曰星纪”。而牛郎织女故事的出现,也很明显是由天象引申而来——古人在夜晚从地上仰望天空,看到牵牛星与织女星好像在互相追逐,但永远也追不上。先民便把人间的爱情悲剧,拟人化投射到星星上,写出了牛郎与织女相爱,但却被迫分居银河两岸的故事。

1975年12月,在湖北省云梦县城关睡虎地,出土了一批珍贵的秦代竹简。其中就出现了“戊申、己酉,牵牛以取织女,而不果”的内容,这暗示最晚战国末期,牵牛星和织女星已经被视作一对神仙夫妻,并且有着爱情悲剧。也正因如此,中国古代一般把七夕视为不宜婚嫁的日子。

七夕演变:从祭祀到女儿节

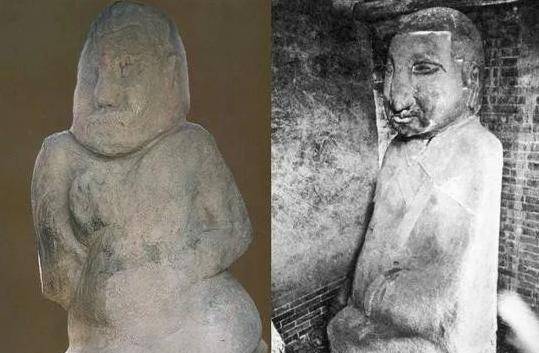

到了汉代,七夕鹊桥相会的设定开始成形。东汉应劭的《风俗通义》里,已出现“织女七夕当渡河,使鹊为桥”的情节。汉武帝刘彻在长安开凿昆明池时,还于昆明池东西两岸,雕刻出牛郎织女两尊石雕,这两尊石像至今还在西安,广受供奉。随着牛郎织女神话的传播,汉代出现了七夕乞巧的习俗:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”——女性会在这一天向织女祭祀祈祷,希望能被赐予巧慧。七夕祭祀织女十分热闹欢腾,变成一个新节日也就顺理成章了。由于乞巧通常禁止男性参加,七夕自然也就成了女性节日。女孩子们会在这天穿上盛装,一起欢聚,游乐嬉闹。

著名的汉乐府《孔雀东南飞》中,就提到“初七及下九,嬉戏莫相忘”。意思是说:“每当七夕之夜和每月的十九日,玩耍时千万不要把我忘。”很多地方的民间传说,还认为七夕这天在瓜棚下仔细听,就能听到牛郎织女约会时说话的声音。

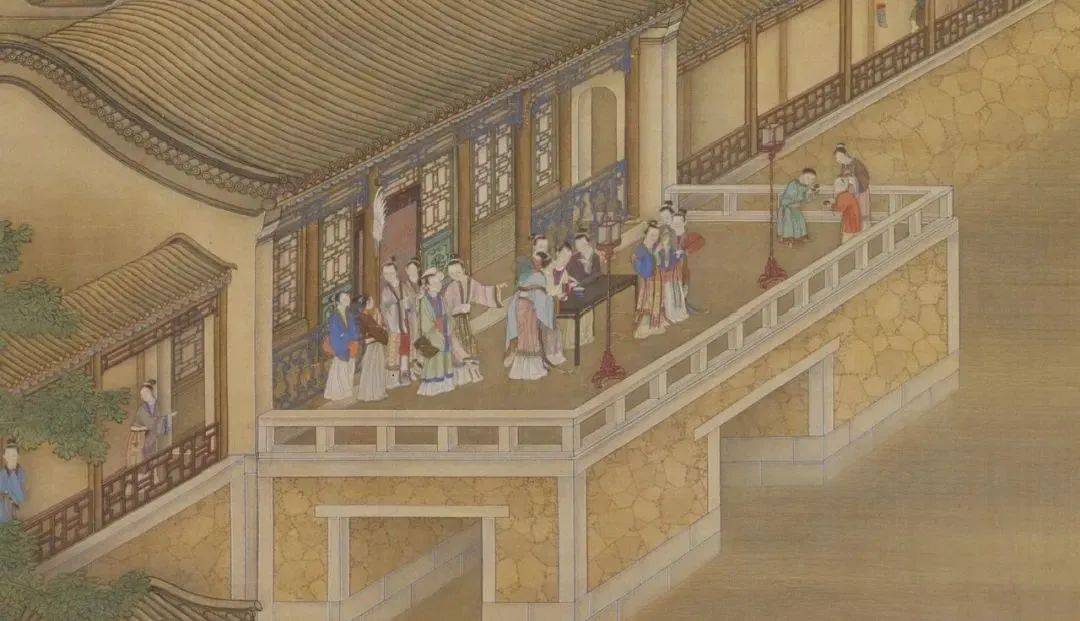

古代七夕乞巧的活动繁多而盛大,最常见的乞巧方式是穿针乞巧。此外还有颇具博物风情的“喜蛛应巧”,主要内容是抓蜘蛛:南朝的风俗是将祭祀织女的瓜果放于庭中,有喜蛛于瓜上结网,就表示织女会赐给瓜的主人巧慧。唐代则是捉蜘蛛于小盒中,第二天打开,看谁盒子里的蜘蛛网最密,密者巧多,稀者巧少;宋朝则是“七夕以小蜘蛛安盒子内,次日看之,若网圆正谓之得巧。”

七夕节发展到宋明,干脆就被叫成了“女儿节”,成为以女性为核心的重大节日。宋朝市井繁荣,七夕放假一天,街市彻夜狂欢,女孩子们完成乞巧活动后,就会去夜市上逛街赏灯。《东京梦华录》就记载了北宋开封城中的七夕盛况:“七夕前三五日,车马盈市,罗绮满街,旋折未开荷花,都人善假做双头莲,取玩一时,提携而归,路人往往嗟爱。又小儿须买新荷叶执之,盖效颦磨喝乐。儿童辈特地新妆,竞夸鲜丽。至初六日、七日晚,贵家多结彩楼于庭,谓之乞巧楼。”

而男性虽然禁止参与祭祀织女,但这天也有活要干:必须晒衣服和晒书。早在东汉后期的《四民月令》,就提到“(七月)可合药丸及蜀漆丸,曝经书及衣裳”,到魏晋时期便固定为七月初七晒书。传说司马懿装病被曹操发现,就是因为这个习俗:七月初七家里晒书,忽然下暴雨,爱书如命的司马懿,狂奔而起前去收书,暴露了自己没有生病。

牛郎织女:从恩爱夫妻到偷衣情缘

至于牛郎织女为什么会分居银河两侧,目前能看到的最早解释,出自南朝任昉所著《述异记》:“大河之东,有美女丽人,乃天帝之子,机杼女工,年年劳役,织成云雾绢缣之衣,辛苦殊无欢悦,容貌不暇整理,天帝怜其独处,嫁与河西牵牛为妻,自此即废杼织之功,贪欢不归。帝怒,责归河东,一年一度相会。”大意是说,织女星神因为忙着工作,天天都很辛苦,加班加到披头散发。天帝知道后非常心疼,就亲自选了位好女婿牵牛星神(这版神话里织女是天帝的子辈)。结果没想到两神结婚后,竟然过于恩爱而荒废了神职工作。天帝很生气,下令二者分居银河两岸,一年只许见一面。

南北朝以后到宋明,牛郎织女因恩爱耽误神职而被分开,一直都是最主流传说版本。不过宋代《太平御览》引用《荆楚岁时记》时,还记录了另一个“非主流”版本:“牵牛娶织女,取天帝钱二万备礼,久而不还,被驱在营室是也”。这个版本实在槽多无口:牛郎想娶织女,却去找天帝借钱——你要娶我女儿\孙女,为啥还要找我借钱?更让人吐槽的是,天帝还真借了两万钱给牛郎。但因为牛郎一直没还钱,就被天帝赶到河东去了。这也是“牛郎家贫”这一设定的最早出处。但此时牛郎依然是星神,整个故事里也完全没有王母。

明代是我国小说发展的黄金时期,牛郎织女的传说也被写成了中篇小说《新刻全像牛郎织女传》。从周朝一直到明朝,所有版本的牛郎织女神话里都没有偷衣服。清代中后期,京剧发展成熟,戏曲行业进入繁荣时代,众多神话故事也被改编成戏曲,其中就包括牛郎织女。

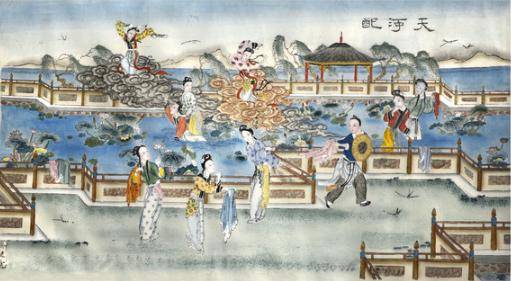

不过最开始,这只是戏班七夕演出时的节令剧目,情节颇为简单,内容与神话大体一致。然而到了清朝末年民国初年,出现了一出影响颇大的京戏《天河配》。从名字就能看出,这出戏借鉴了“天仙配”——也就是孝子董永卖身葬父感动天女下凡的故事。戏中的牛郎也彻底失去了星神身份,成了一个和董永一样的贫困单身汉。

当时戏曲行业竞争激烈鱼龙混杂,一些戏班为了吸眼球,经常会故意添加香艳甚至低俗桥段,还出现过“比基尼京戏”版的《封神榜》。而新版本的《天河配》中,也特意添加了仙女洗澡和牛郎偷衣的剧情,还将西洋舞改编成仙女浴舞,作为开场噱头。结果新版《天河配》受到市场欢迎,引得各大剧院和地方戏纷纷效仿,甚至连京剧大师梅兰芳都曾参演。

从此原版《天河配》被取代,而“穷汉牛郎偷窥窃衣引得仙女下嫁”的故事,则随着新版的大范围演出,变得越发深入人心。等到新中国成立后,教育家叶圣陶又根据这些低俗戏曲,写成了后来收入教科书的“牛郎织女”。

七夕现状:情人节还是女儿节?

而七夕“女儿节”的习俗、内涵,近几十年也和原版的正常神话一起,逐渐被人淡忘消逝,反倒是多出来个“中国情人节”的名头。以史实而论,七夕的确没有情人节的含义,反倒是上元节和上巳节更配称为“中国情人节”。

而且牛郎织女的爱情虽然真挚,但以其故事遭遇来祝福情侣,感觉并不适合。如果想恢复七夕节的内涵,不如先把教科书里的奇怪神话改回古代正常版本,并加上一些乞巧科普。然后再身体力行,家里有小姑娘的每年带着过女儿节——这样从小读着正常神话、体验过传统风俗的新生代,长大后就可能找回七夕节的古典内涵。

如果再能放个假,七夕没准就能恢复成和端午中秋一样受重视的传统节日了——当然,前提是不调休。毕竟,七夕节原本就不是情人节,而是一个充满女性色彩、祈求巧慧的节日。在这个特别的日子里,让我们一起回味那些古老的传统习俗,感受那份属于女儿节的独特魅力吧!