在炎炎夏日的尾声,我们迎来了二十四节气中的第十二个节气——大暑,这是一年中阳光最为猛烈、气温攀升至顶峰的时节。大暑,不仅标志着自然界的极端炎热,更蕴含着丰富的民俗文化与深厚的养生智慧。本文将深入探讨大暑的历史渊源、气象变化、物候现象、节气农事、传统习俗、文学创作以及起居养生之道,带您领略这一时节的独特魅力。

一、历史渊源:大暑之名,由来已久

大暑,作为夏季的最后一个节气,其名称蕴含着古人对时令变化的深刻洞察。《月令七十二候集解》有云:“暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹大也。”大暑之名,正是因其炎热程度超越小暑而得。在中国古代农耕社会,大暑不仅是气候变化的重要节点,更是农业生产的关键时期,农民们根据大暑的节气特征,合理安排农事活动,祈求风调雨顺,五谷丰登。

二、气象变化:湿热交蒸,雷暴频仍

大暑时节,正值“三伏天”中的“中伏”前后,是一年中最热的时段。此时,太阳直射北半球,阳光猛烈,地面辐射增强,导致气温急剧上升。同时,受季风气候影响,中国多地高温潮湿多雨,形成“湿热交蒸”的气候特点。雷暴天气频繁发生,雨量充沛,为农作物生长提供了充足的水分。然而,这种极端天气也给人们的日常生活带来了诸多不便,防暑降温成为此时养生的重中之重。

三、物候现象:腐草为萤,土润溽暑

元代文人吴澄在《月令七十二候集解》中将大暑分为三候:“一候腐草为萤;二候土润溽暑;三候大雨时行。”随着气温的升高和雨水的增多,枯死的植物在潮湿的环境中腐化,吸引了萤火虫前来觅食,形成了“腐草为萤”的自然景象。同时,土壤因高温潮湿而变得肥沃,有利于水稻等喜水作物的生长。三候则预示着雨热同期的天气将持续,为农作物提供必要的水分条件。

四、节气农事:抢收抢种,抗旱排涝

大暑前后,是一年中温度最高、农作物生长最快的时期。此时,农民们需抢抓农时,进行抢收抢种工作。高温多雨的气候条件有利于农作物的快速生长,但同时也带来了病虫害和旱涝灾害的风险。因此,抗旱排涝、病虫害防治成为此时期的重要农事活动。同时,农民们还会根据天气变化调整种植结构,选择适宜的作物品种,以期获得丰收。

五、传统习俗:丰富多彩,寓意深远

大暑时节,民间流传着许多丰富多彩的传统习俗,这些习俗不仅体现了人们对自然的敬畏与顺应,更蕴含了深厚的文化内涵和养生智慧。

送“大暑船”:在浙江沿海地区,特别是台州一带,有送“大暑船”的习俗。渔民们将载有各种祭品的“大暑船”抬至码头,进行一系列祈福仪式后,将其点燃并任其沉浮于大海之中,以此祈求五谷丰登、生活安康。

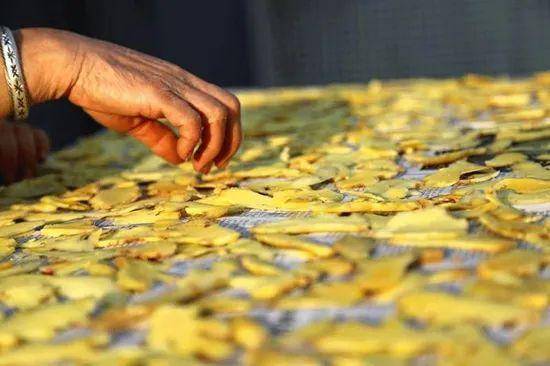

晒伏姜:在山西、河南等地,人们有晒伏姜的习俗。将生姜切片或榨汁后与红糖搅拌在一起,置于阳光下晾晒。晒干的伏姜具有温暖保健的功效,能有效缓解因寒凉食物引起的腹胀、腹痛等症状。

喝伏茶:伏茶是三伏天饮用的茶水,由金银花、夏枯草等中草药煮成,具有清凉祛暑的作用。在温州等地,至今仍保留着免费供应伏茶的习俗,为过往行人提供解暑饮品。

烧伏香:大暑时节,百姓们烧香祈福,祈求风调雨顺、百谷丰登。同时,烧伏香还有治疗疾病的功效,类似于中医的灸法,通过药香熏烤特定穴位来达到保健效果。

吃荔枝、羊肉等:在福建莆田等地,人们有在大暑节吃荔枝、羊肉和米糟的习俗,寓意着消暑滋补、增强体质。

斗蟋蟀:大暑时节,乡村田野蟋蟀众多,人们茶余饭后常斗蟋蟀取乐,增添了夏日生活的乐趣。

六、文学创作:诗词歌赋,咏叹大暑

自古以来,文人墨客对大暑节气情有独钟,留下了许多脍炙人口的诗词歌赋。唐代诗人白居易在《销暑》一诗中写道:“何以销烦暑,端居一院中。眼前无长物,窗下有清风。”表达了诗人通过静心养性来消暑的闲适之情。南宋诗人曾几则在《大暑》一诗中描绘了赤日炎炎、清风难寻的夏日景象:“赤日几时过,清风无处寻。经书聊枕籍,瓜李漫浮沉。”这些诗词不仅展示了古人对大暑节气的细腻观察与深刻感悟,更传递出一种超然物外、随遇而安的生活态度。

七、起居养生:顺应时令,科学调养

大暑时节,高温潮湿的天气给人们的身体健康带来了严峻挑战。因此,科学的起居养生尤为重要。以下是一些实用的养生建议:

- 起居有常:夏季入睡时间可适当推迟至晚上较为清凉时,起床时间则应提前以适应天亮较早的自然规律。合理安排工作与休息时间,避免过度劳累导致免疫力下降。

- 饮食调养:大暑时节饮食应以清淡为主,多吃新鲜果蔬和清热解暑的食物如绿豆、冬瓜等。避免过多摄入肥腻、辛辣、煎炸等易上火的食物。同时注意饮食卫生防止食物中毒。

- 适量运动:运动时间宜选择在早上或傍晚气温较低时进行以太极拳、慢跑等运动量较小的运动为主避免剧烈运动导致出汗过多而耗气伤津。运动后应及时补充水分并适当休息。

- 精神调养:持续高温天气容易引发情绪中暑即因炎热天气导致的心情烦躁、易怒等情绪问题。因此应保持平和的心态遇事冷静处理戒躁戒怒以维护身心健康。

大暑至,炽热至极。在这个充满挑战与机遇的时节里我们不仅要顺应自然规律合理安排农事活动和日常生活更要注重养生保健以应对极端天气的考验。通过了解大暑的历史渊源、气象变化、物候现象、节气农事、传统习俗以及文学创作等方面的知识我们可以更加深入地领略这一时节的独特魅力并从中汲取养生智慧为身心健康保驾护航。