1978年叶剑英提拔粟裕,出任军委副主席,却因这四个人的存在失败

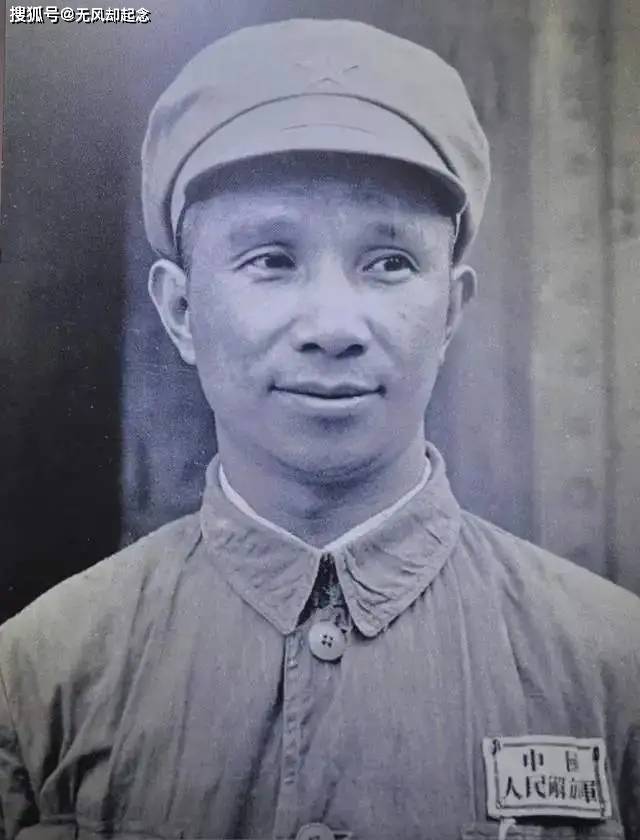

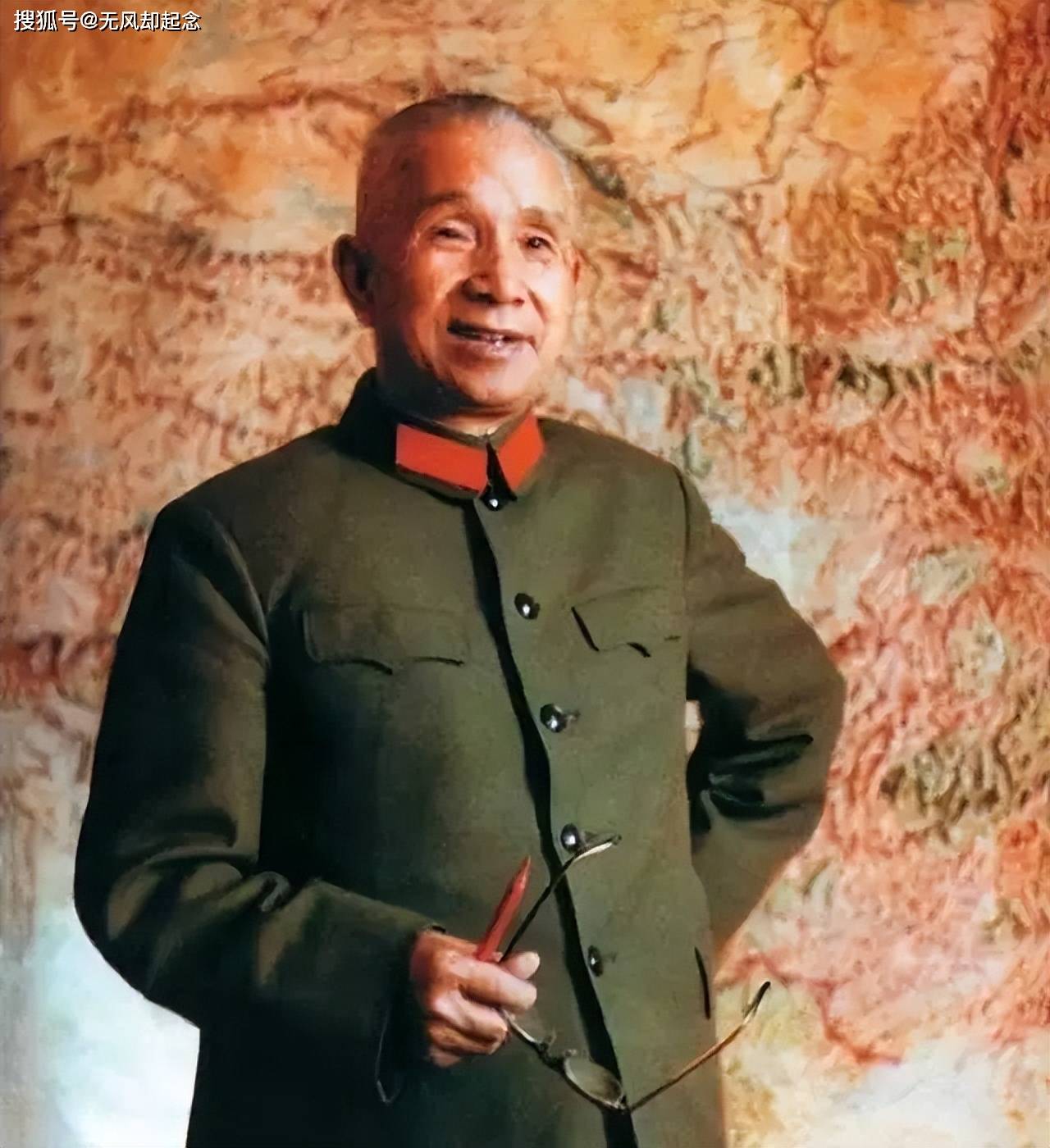

1976年10月6日之后,叶剑英晋升为“二号人物”,他一直非常欣赏粟裕,认为这位华东野战军的统帅,在战争年代立下了不可磨灭的战功,理应发挥更多作用。

在那个急需稳定和新气象的时代,叶帅提议粟裕担任军队“二把手”,出任军委副主席。这对于一向忠厚的“一号人物”来说,也是合情合理的决定,叶帅深知粟裕在稳定军队,尤其是华东野战军老部队方面的巨大作用。

叶剑英满心以为,这个提议可以顺利通过。毕竟在军界,粟裕的能力和资历都是有目共睹的,战功显赫,更是被毛主席称赞为“论功、论历、论才、论德,皆堪称元帅的典范”。然而,事情的发展并没有如叶帅预料的那样顺利。

当任命的消息传到粟裕这里时,虽然级别与副主席相同,但内容却发生了天翻地覆的变化。原本属于粟裕的“实职”被换成了相对闲散的工作。这一变化让很多人摸不着头脑,毕竟叶剑英的提议理应顺理成章地执行下去。

问题的关键在于,四位元帅的存在成了变相的阻力。这四位老帅是刘伯承、聂荣臻、叶剑英和徐向前。虽然他们并没有主动去阻止粟裕的晋升,但粟裕作为“大将之首”,级别上与这些元帅存在差距,毕竟粟裕并未获得元帅军衔。如果让粟裕以大将身份与四位元帅平起平坐,担任军委副主席,这在当时的军内并不合常理。

这种无形的“阻力”使得粟裕即便得到了叶帅的青睐,也难以打破这层看不见的障碍。正如当时许多人所言,粟裕在叶帅的提议下成为军委副主席,难免会让一些老帅以及其他军内人员心生疑虑。这不是粟裕的问题,而是大环境的制约。

有人猜测,粟裕的身体状况是否是这次提拔失败的原因?毕竟粟裕在晚年时确实身体状况不佳,曾患有多种疾病。

然而,粟裕的秘书朱楹对此给予了解释:粟裕的健康问题的确存在,但并非阻碍他晋升的真正原因。粟裕虽然有病在身,但如果他得到了施展才能的机会,反而可能让他精神焕发,病情也许还会好转。

朱楹的说法不无道理。粟裕有着丰富的军事经验和战略眼光,如果他得到了应有的工作职位,这些才干完全可以在新的岗位上发光发热。病情虽然是个问题,但在大局面前,粟裕更关心的是如何将他积累多年的军事思考和探索付诸实践。

粟裕之所以无法顺利晋升,与他在1955年评军衔时的决定也有一定关系。众所周知,1955年授衔时,粟裕的战功和资历足以让他成为元帅。

毛主席曾亲口称赞粟裕,“论功、论历、论才、论德,粟裕完全有资格领元帅衔。”然而,粟裕出于谦逊和低调,主动辞让元帅头衔,仅以大将身份接受授衔。

当年,毛主席对此虽有些不满,但也对粟裕的谦让表示理解。然而,粟裕的秘书蒯斯曛早在淮海战役时就曾提醒粟裕,“你这样做不好,将来可能会有麻烦。”

蒯斯曛的话说得虽然委婉,却一语成谶。粟裕的辞让虽然赢得了当时的赞誉,但多年后,他的低调性格和辞让行为,的确成为了他无法晋升的隐形障碍。

如果当年粟裕在淮海战役结束后,接受了华野司令的职务,不再只是代司令,或许他在1955年时也会顺理成章地被授予元帅衔。而在1978年,当他面对叶剑英的提拔时,是否会因此而更容易跨过那道“元帅”的门槛呢?这个问题,恐怕永远无法得到答案。

粟裕的失败并非源于他的能力或资历不足,而是大环境下的种种制约。他谦恭自抑、不爱名利,这让他赢得了无数人的尊重,但也因此错失了许多重要的机会。如果他能稍稍坚持自己,或许历史的进程会截然不同。

然而,正如人们常说的那样,时也,命也。历史的每一步都充满了无数的偶然与必然。粟裕在淮海战役、解放战争中的卓越贡献,注定了他会成为中国军事史上不可忽视的存在。而他低调辞让、不争不抢的性格,也让他成为了那个时代最为特别的一位大将。