看官,金秋十月,都到哪儿赏秋踏秋啦?

是名山大川,还是江河湖海,或者老家近郊?

如果还没有想好去哪儿打卡,不急,先欣赏下面这幅古画:

这幅由乾隆皇帝授意绘制的《十二月月令图-九月》,描绘的就是农历九月最重要的节日---重阳节的热闹景象。

在为数不多和重阳节有关的画作中,它很具代表性,内容丰富,浓墨重彩的山水景物,烘托了金秋的华美与典雅,尽显重阳节的清雅辽阔;

又是一年秋风起,又是一年重阳日。

在这个美好的节气,那就让我们索性穿越到这幅古画中,与古人一起打卡有趣的重阳节,共探佳节起源,共品生活真谛。

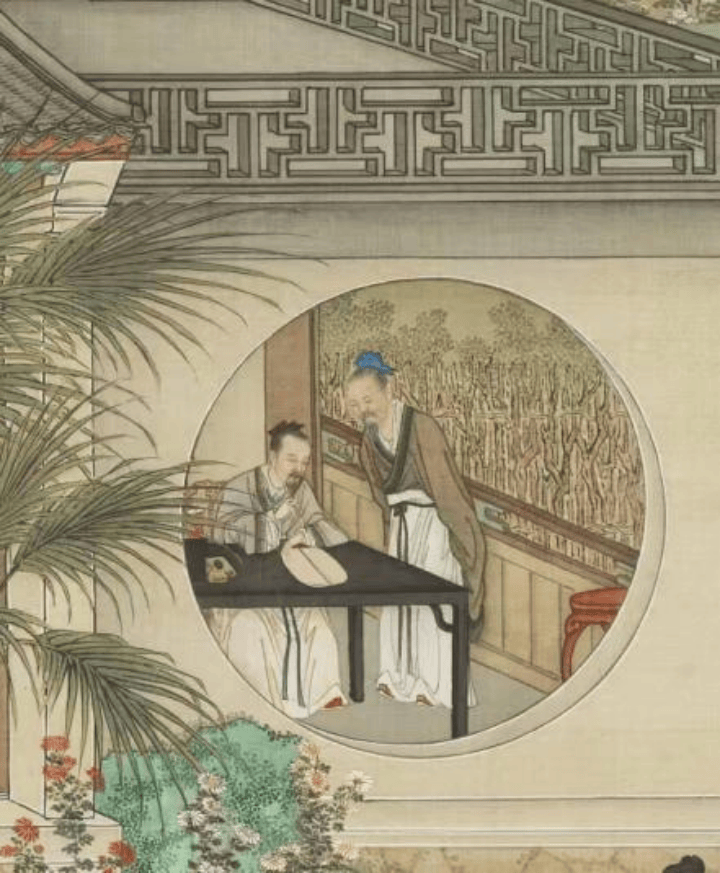

首先,让我们把目光聚焦于画作的两个局部:

人们在山顶的平坦地带,席地而坐,中间摆放着菊花酒、重阳糕等多样应季吃食,他们在祭祖祈福后,推杯落盏,谈笑风生。

厢房中的两个老者一坐一立,神态虔诚安详,似在研究品评族谱,共叙先人功德和家族历史。

人在画中游,画中有民俗。

重阳节,与除夕、清明节、中元节统称为中国传统四大祭祖节日。

从远古开始,农历九月农作物丰收之时,华夏先民普遍存在着飨天帝、祭恩祖等岁时活动。

《吕氏春秋》记载:

(九月)命家宰,农事备收,举五种之要。藏帝籍之收于神仓,祗敬必饬。

是月也,大飨帝,尝牺牲,告备于天子。

(九月)命家宰,农事备收,举五种之要。藏帝籍之收于神仓,祗敬必饬。

是月也,大飨帝,尝牺牲,告备于天子。

在季秋,国家要遍祭五帝,并命主管官吏用牺牲祭祀群神。事毕,向天子禀告祭祀已经齐备。

从此,统治者将重阳祭祖进行了条令化和典章化,而民间也通过各种方式,不断丰富祭祀祖宗的习俗,表达怀念祖先、不忘根本的无限情感。

人们会在这一天,在门口或村口设摆设供桌祭品,跪拜缅怀祖先,感受先人的风范和教导。

甚至有的家族,所有的成员都要赶回老家祭扫祖墓,感恩和祈祷祖先的庇护和保佑,表达对逝亲的思念之情。

有的地方还借此举办盛大的“晒秋节”,将丰收的农作物摆放整齐,向先祖报告秋成,感谢先人的恩泽,并祈愿来年五谷丰登。

当然,这一天更是阖家团聚的时刻。

一大家人欢聚一堂,回忆先人恩德,唤醒感恩之心,展望家族兴盛,共同度过这个特殊的日子。

可以说,重阳祭祖,是这个节日中最为珍贵的部分,它让人们自觉形成了一种信仰。

这种信仰体现在一代代人,怀着一颗初心,在缅怀先人中慎终追远,在传承家风中思源报本。

无论时势和环境如何变化,只要始终心怀过往先辈,心里就会踏实安然,眼里就会有方向,走路就会如履平地,生活自然随之幸福祥和。

祖先,是生命的源头,是我们的根本。

敬畏祖先,传承风范,才能滋养好家族的血脉和精神,才能知道自己来自何处,去向何方,生命之树才能生生不息,枝繁叶茂。

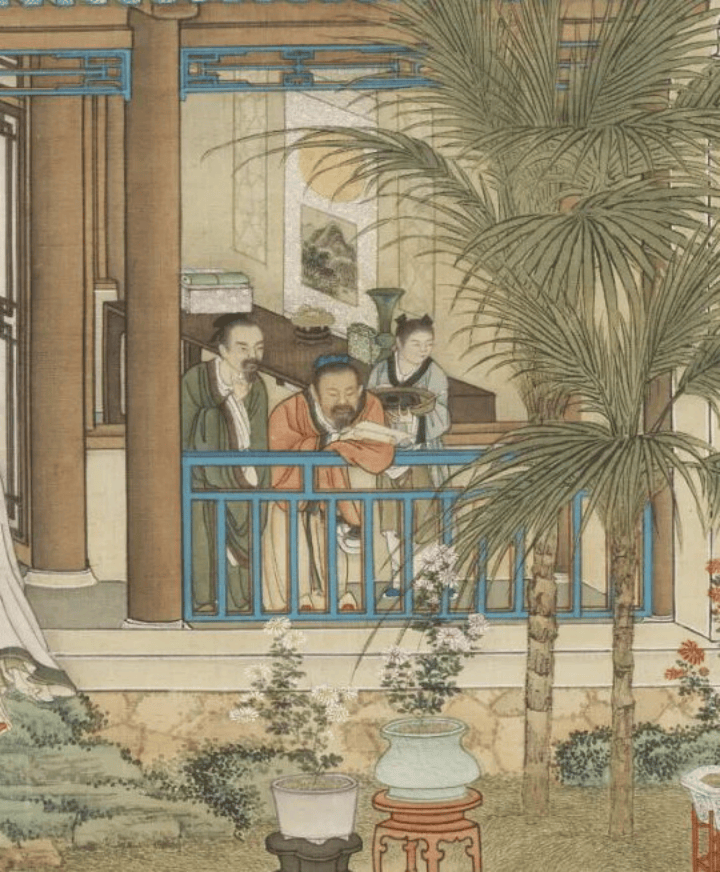

实际上,综观《十二月月令图-九月》,所描绘的就是“菊花会”的盛景。

画中,各色菊花争奇斗艳,分外妖娆,人们笑靥如花,好不惬意。

尤其是几个老者,在后辈的殷勤簇拥下,赏菊颂菊,心满意足。

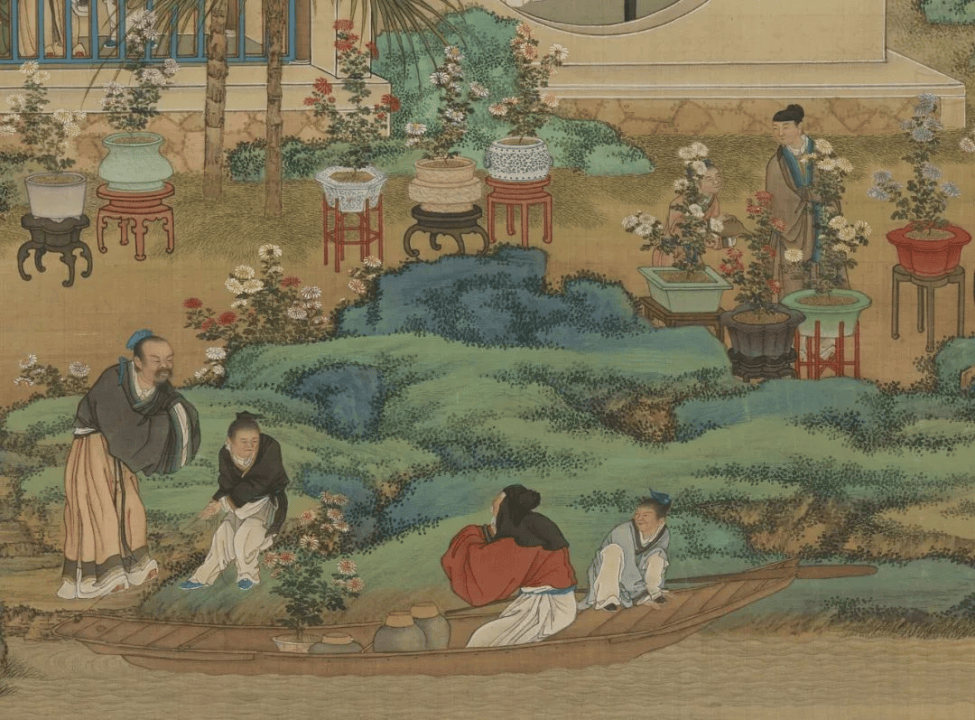

更有族人乘舟前来,把菊花当作寿礼献上,天伦之乐,溢于言表。

在古代,菊花大多开放在农历的9月,所以也被称为“九花”。

“九”与“久”谐音,故菊花自然而然,成为了祝福长者长寿的象征。

岂止菊花是“长寿花”,重阳节的本意也是如此。

《易经》中把六定为阴数,九定为阳数。

九月九日,日月并阳,两九相重,故曰重阳,为吉祥之日,自古就被赋予了长久长寿的寓意。

所以重阳节 自诞生之初,就有求寿的习俗,寄托着人们对老人健康长寿的祝福。

随着时代更迭,重阳节中关于求寿的习俗,也逐步演化出敬老尽孝的传统。

人们在重阳节前后, 乘着秋高气爽的大好时节,陪伴父母登高祈福,避祸禳灾,以求长寿。

还有的在重阳节这天,出嫁的女儿要拎着精心准备的菊花酒和重阳糕,回娘家探望父母,嘘寒问暖,献上孝心,这叫归宁父母。

这些仪式感满满的爱心之举,已经成为了人伦常情,是“天之经,地之义,德之本,民之行”。

俗话说:“百善孝为先。”

重阳,美在一份牵挂,暖在一份孝心,它不仅仅是一个节日,也是一个重要的提醒。

提醒我们,父母始终是每个人最大的福祉,善待自己的父母,让他们拥有幸福健康的晚年生活,才能拥抱这世间最大的幸福。

曾几何时,长大后的我们,在外学习、工作、生活,常回家看看和陪伴父母逐渐变得奢侈。

而今,父母老去,重阳佳节,我们又可以做点什么?

可以带上一包可口的点心,买一件越冬的毛衣,来一趟说走就走的归家之旅,回家为父母献上子女微薄的心意。

可以在家庭聚会上,给他们一个温暖的拥抱,端上一杯菊花养生酒,祝福父母健康长寿。

可以在家常唠嗑中,把老人常念叨的话再幸福地听一次,把父母健康养生知识再叮嘱一遍。

也可以借着丽日天晴,陪父母一起登高赏景,让他们度过一个身心愉悦的“老年节”。

当然,如果你在异乡奋斗,实在无法回家,也要打个电话,或者视频聊天,这也是父母嘴上不说而内心期待的礼物。

人生来来往往,却未必有那么多来日方长。

重阳节的每一份孝心,都是父母心中最好的礼物,而陪伴,也永远是最长情的告白。

子欲养而亲尚在,便是世间最大的幸福。

综观整幅图画,处处恬淡安然。

画面上部,群山环抱,白云缭绕,天高气爽,让人顿生心旷神怡之感。

画面正中,秋收完毕,农事清闲,有的女眷头簪菊花,装束一新,三三两两相约出门赏秋踏秋,享受这难得的秋景。

画面下部,花团锦簇,香飘十里,人们闲暇之余,品菊赏菊,生活状态极为松弛。

由此可见,重阳节除了祭祖孝亲,还是个吉庆有余的欢乐节。

的确,古人在这一天的吃喝玩乐活动,委实不少,甚至比今天有过之而无不及。

遍插茱萸,吃重阳糕,饮菊花酒,出游赏秋,可以说样样不落。

特别到了唐代,重阳节正式成为朝廷的法定节日。

唐顺宗明确规定:

每年正月最后一天、三月初三、九月初九为三大法定节日,文武百官可以自己选择旅游胜地赏景为乐。

而且朝廷还会给官员们赏赐,这就是历史上最早的“过节费”。

百姓们当然得不到皇帝的额外赏赐,但也自有雅兴,欢乐祥和度佳节。

佩插茱萸。家家户户佩插茱萸,辟邪除秽,祈求全家平安无虞。

登高望远。放眼四野皆美景,呼朋引伴登高山,既健身祛病,又畅享清气,一举两得。

吃重阳糕。重阳糕要做成九层,像座宝塔,上面还盘踞两只“小羊”,以符合重阳(羊)之义。全家人吃了重阳糕,事业生活,百事俱高。

饮菊花酒。菊花含有养生成分,是重阳必饮的“吉祥酒”,人人啜饮,祛灾祈福。

明代诗人申时行曾有诗言:

九月九日风色嘉,吴山胜事俗相夸。

阖闾城中十万户,争门出郭纷如麻。

拍手齐歌太平曲,满头争插茱萸花。

九月九日风色嘉,吴山胜事俗相夸。

阖闾城中十万户,争门出郭纷如麻。

拍手齐歌太平曲,满头争插茱萸花。

这首诗形象描绘了重阳节人尽狂欢的情景,再内向的人置身其中,也会开朗开心,玩不成深沉。

古人尚且如此,今人更应收放自如,否则真的亏欠这大好秋景。

如果你日日忙碌不得开心颜,哪怕身体已经透支,还在咬牙坚持;

如果你困于工作家庭的千头万绪,每一天都承受着各种压力;

如果你为了别人的期待,忽略了自己,也忘却了真正的追求。

不妨借着重阳节,放下包袱,融入俗世,去寻找天高云淡的身心舒适和有滋有味的生活智慧。

放下忙碌的工作,不纠结,少顾虑,约上家人登高望远,尽情想得远,想得美,想得比天高。

秋菊盛开,摘几瓣泡茶,撷几朵酿酒,在茶叙酒酣中,化解愁肠,排除郁结,怡然心情。

也可以享受一段安静的阅读时光,或者沉浸式参加一次身体锻炼,照顾好自己的内心和身体。

当你对自己多了一份内心的关照、身体的呵护和精神的滋养,也就学会了如何善待自己。

这样不仅能够保持健康和快乐,更能以一种平和和智慧的方式,面对生活中的起起落落。

人生一世,草木一秋,唯有摒弃杂念,乐我所乐,倾尽余欢,善待自己,这才是最好的生活态度。

《十二月月令图-九月》描绘了重阳节简约多彩的生活图景,重阳节则饱含天人合一的和谐理念,也充满着对家族、亲情和生命的尊重,更承载着人们向往美好、追求幸福的梦想。

经过几千年的岁月流变,它已经不仅是一个传统节日,更是一条穿越时空的情感纽带,一个奔赴美好未来的节点。

每一个中国人,都在这个全民化的传统节日里,懂得了慎终追远、珍惜亲情和热爱生活。

岁岁重阳,今又重阳。

无论走得有多快,都不要忘记来时的路。

无论离家有多远,都不要忘记父母的期待。

无论生活有多难,都不要忘记善待自己。

因为,重阳节的每一种习俗,每一片风景,都在告诉我们何为人,何为生命,何为生活。

点亮 “在看”,愿你步步登高,喜乐安康。

十点读书开视频号啦!

金牌主播夏萌出镜,带你重读经典

从唐诗宋词到中外名著,短视频里学知识

欢迎点赞关注

本期解读:寒露

作者 | 佳钢,遵从内心,一路向阳。

主播 | 绛染 ,电台主播、爱配音,神秘的爱猫人。

图片 | 视觉中国,网络(如有侵权请联系删除)