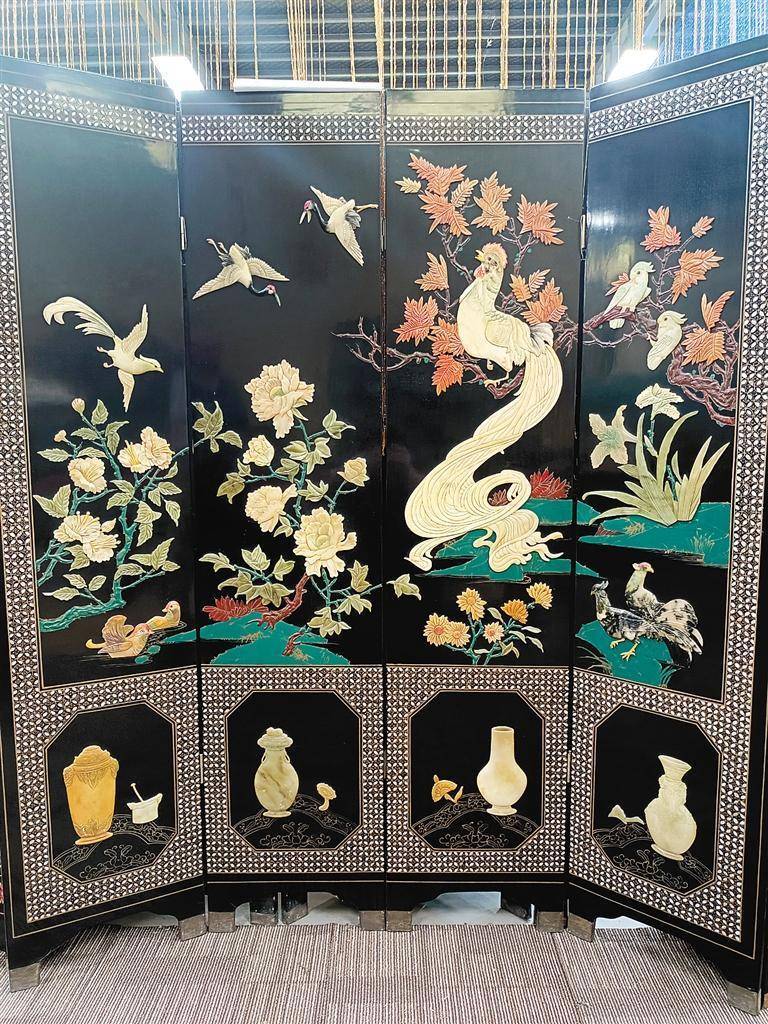

镶石花鸟四扇屏

刻绘三套箱嫁妆

展出的金漆碟、彩绘奁、波斯琴等

骨石镶嵌古琴

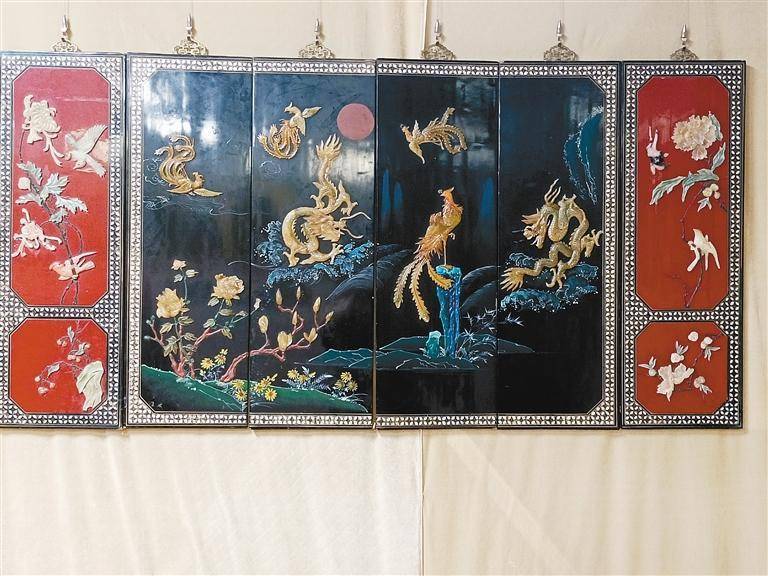

玉石镶嵌龙凤中堂挂屏

梅花形雕填官坻图挂屏

螺钿镶嵌赏盘和彩髹赏盘

文/图 张铖 刘延军 王玉 张可

陕西蓝田漆器博物馆馆长马俊先生,虽年届古稀却精神矍铄,谈起漆器时,眼神中顿时充满坚毅热烈的光芒。他谦逊地说:“我的个人阅历及与漆器的缘分不足为奇,希望这次访谈会成为年轻一辈认识漆器的‘酵母’。”

考证 史前秦岭就有野生漆树

王玉:马馆长,现在很多人对漆文化并不了解,您能否先给读者介绍一下这方面的知识呢?

马俊:古人发明的漆字,是一个象形字,上面是个木头,从木头里面开了两个口子,开口子那水就流下来了。早在战国之后,陕西长武一带开了漆水河之后,人才给这个字加了三点水,变成现在的“漆”字。

我国先民对漆的认识和利用的历史,非常悠久。 河姆渡遗址考古时发掘出一只漆木碗,化学成分为天然生漆,距今有六七千年。《国风·秦风》有“阪有漆,隰有栗”的记载,说明古时秦国坡地上常见漆树。《山海经·西经》也记载:“英鞮之山,上多漆木。”可见史前秦岭一带分布很多野生漆树。漆树因外皮损伤会分泌液汁,并结膜,这一现象被先民觉察和认识。也许有人偶然把白色漆液涂刷在器物上,这便有了第一只漆器物,经过髹漆的器物不但色泽鲜亮,且经久耐用,于是,人们习惯给器物涂刷上漆液。

随着漆器物的日渐普及,生漆的需求与日俱增。而采割野生漆要翻山越岭,十分艰辛。民间流传“百里千刀一斤漆”,割漆工要走百里路程方能割来一斤漆液,且当时工具落后,其采割生漆的辛劳可见一斑。史上对人工栽培漆树无明确记载,据《诗经·国风》记载:“定之方中,作于楚宫。揆之以日,作于楚室。树之榛栗,椅桐梓漆,爰伐琴瑟。”说明在《诗经》时期或更早年代人类已开始人工栽培漆树了。春秋时代,已出现成片种植漆树的漆园。庄子年轻时在宋国蒙地当过“漆园小吏”;唐代王维在蓝田辋川建有“漆园”。上层有管理机构,可见漆树的经济效益和应用,已得到社会的极大重视。在西汉时,漆树经营规模已经进一步扩大,《史记·货殖列传》:“陈夏千亩漆……此其人皆于千户侯等。”拥有一定规模的漆树,已是社会财富和地位的象征。

公认 蓝田的生漆质量最好

王玉:讲起漆文化,绕不开漆树。您能给我们讲讲漆树以及采漆、用漆的工艺知识吗?

马俊:漆树历史悠久,有七八千年历史。在古代,欧洲的商户对中国的丝绸、漆器、茶叶很感兴趣,这里提到了茶叶产自茶树,丝绸产自桑树,第三个是漆树,中华民族种漆、用漆,给人们带来了很多好处。

生漆性能良好,可作高级涂料。漆成膜以后有防腐作用,若在盛夏,漆器里放上新鲜的牛奶、羊奶,它一两天甚至三四天都不会坏,若放在瓷碗当天就坏了。如果用它放米、面等粮食,不会出虫,你看这多神奇呢!漆还可作漆工艺品和漆画。生漆“白赛雪,红似血,黑如铁”,经艺人之手,一件件漆器精美绝伦;在画家的自由挥洒下,一帧帧漆画光彩照人,令生活五彩斑斓,使世界绚烂如花,这就是漆,一种叫漆的树。漆树也是很好的家具材料,资深的木工都知道,漆树的纹路漂亮、味道清新,宜做乐器、家具、装饰材料。

漆树浑身上下都是宝。除了漆汁和木材,种子可榨油,果可制作甘油、油墨、肥皂等。漆籽有黄的、有稍微发黑的,这是初级的,提炼以后变成黄颜色了,再提炼变成蜡烛白,点燃以后冒的烟很醇香,也可以食用,炒菜时即可加入,甚至日本把它加到各种点心里,韩国人在炒菜的时候,把漆树芯切成薄薄的片,放到里边。

王玉:您能说一说漆树在我国的分布情况吗?

马俊:漆树属落叶乔木,一直以来,是重要的经济林树种。我国有世界上最丰富的漆树资源,漆树品种200多个,栽培种130多个。生漆是我国传统出口商品,素以“国漆”著称,以湖北的志坝漆、竹溪漆,陕西的安康漆,重庆的城口漆,贵州的毕节漆为五大名漆,驰名中外,畅销国际市场。当然品质最好的还是蓝田的漆树,蓝田的生漆质量最好,是漆艺界公认的,因为蓝田漆树的酚含量比较高。

惊喜 一次拉回三十多卡车漆器

张铖:请问20多年前,您收藏漆器的情况,或者说创办这个博物馆是出于什么契机?

马俊:说来惭愧,此前我对漆器和漆艺从未涉猎过,也不太懂。改革开放后,我一度参与管理乡镇企业,又创办了化工厂,在企业采购和销售中逐渐扩大了社会交往。2000年前后,我认识了西安生漆涂料研究所张飞龙研究员,他当时兼任《中国生漆》杂志主编。第一次看到精美的漆柜后,我感觉非常震撼,一下子就喜欢上了漆器的温润和厚重,自此与漆器有了不解之缘。

目前,蓝田漆器博物馆的馆藏,自明代至今,囊括古今中外,包括国内及日本、泰国、韩国、越南、俄罗斯、尼泊尔等国漆器。分为生活用品类、家具类、装饰类、宗教类、工艺品类、乐器类等。展出的精品,有100多件。

王玉:您能再详细谈谈您接触漆器收藏,了解漆器的具体过程吗?

马俊:从2005年至今将近20年时间里,我和大漆的情结一直在延续。当年,得知西安有一批积压的漆器制品要拍卖处理,这批外贸产品因为当时国际环境的原因出口受阻,在仓库存放了好几年。经拍卖竞标中标后,我连忙雇人力和车辆,光各种漆器制品,就拉了三十多大卡车。在搜罗寻找漆器过程中,我还结交了很多专家教授朋友:像西农大的黄晓华教授、陕师大的胡玉康教授等。

张铖:您的漆器藏品收藏来源,除了前面讲的这次特殊经历,还有其他来源渠道吗?

马俊:我的漆器收藏,主要来源于省内相关部门的拍卖,民间零星回收量较小。比如第二次大的收藏,就是西安工艺美术总厂库存拍卖。这次漆器制品,档次高,器件大,成套者居多。这次拍卖最震撼的是中国古典文学四大名著艺术群像玉质浮雕,单幅一米宽,两米二高,每套五十幅,均为新疆和田羊脂玉,玉质细腻,做工精细。此外,有一套佛祖释迦牟尼从出生到涅槃的和田玉浮雕。这组漆艺和玉雕完美结合的作品,把秦地漆器工艺,推上了国内顶尖艺术高度。可惜我去晚了一步,与其失之交臂。好在第二次时,我拍得一大批屏风和生活类漆品。如果我不收过来,这些宝贝可能就会流落到社会上,也许很快就会被当废品处置。

忧心 如何把漆器生产抓起来

张铖:马馆长好,据您了解,目前我省漆器制品和漆艺研究情况如何呢?

马俊:漆器是中华文明的宝贵遗产,这些年国家提倡发扬传统文化,对来访外国元首赠送的国礼中,很多是精美的漆器,非常精美。陕西是生漆的故乡,漆艺的祖先在陕西。秦巴山区是漆树优生区,也是生漆主产区。西安生漆涂料研究所,是国家唯一的生漆研究所,也是亚洲最大的生漆研究所。研究所编辑出版有国家唯一的生漆研究杂志《中国生漆》,研究员张飞龙著有近百万字的《中国髹漆工艺与漆器保护》。

张可:关于漆有句话说“百里千刀一两漆”,要制成漆器成本是很高的。您除了收藏,当下还在积极筹建漆器工艺厂,准备进行漆器工艺品的生产,这面临有哪些困难呢?

马俊:我所面临的困境,就是如何把漆器生产抓起来。要传承中华漆文化,做漆器生产,绝对是一个新课题。这涉及很复杂的工艺,比搞展览馆难十倍百倍。但我觉得,对漆器的收藏和研究做到一定程度,热爱和理解越深,传播和宣传中华漆文明便成了义不容辞的责任和义务,必须在这方面继续探索。

漆器制作成本很高是一个难题,同时,一些地方还需要进行技术研发,同时吸取他国先进经验也存在难度。西安生漆研究所正在研制既防止过敏、又便于涂刷的漆,这个工艺现在还没突破,正在努力中。