焦阳 | 东周至西汉时期漆棺装饰研究

棺是用以装敛尸体的器具,多以木为之。本文所言漆棺装饰,是指除一般髹漆外的对木棺施彩绘、镶嵌等装饰,文献记载的荒帷、墙柳、悬池等漆棺之外的附加饰件不在本文讨论范围。对于这一问题目前关注尚少,尤其缺少系统梳理和长时段观察。其实,对葬具进行装饰由来已久,早在西周时期彩绘漆棺已经出现,如陕西张家坡M170的内棺上保存有较为清晰的彩绘纹饰,纹饰为青铜器上常见的兽面纹[1]。东周以降,带有装饰的漆棺有了更多发现,地域分布上也有所扩大。两汉时期墓葬形制发生很大变化,东汉流行的横穴砖室墓不利于有机质材料的保存,因此漆棺的保存情况并不理想,较难对其展开深入讨论。基于此,本文将研究的时间范围限定在东周至西汉时期,且这一时期的葬具装饰相较后世也有较大不同而自成一系。这一时期同样是丧葬文化由“周制”向“汉制”演变的重要阶段,葬具及其装饰也随之发生了变化,而这种变化体现了时人思想信仰和生死观念的转变。由此,本文试图通过系统梳理保存较好的东周至西汉时期装饰漆棺,归纳漆棺装饰的时代特点,对图案内容和含义进行比较与阐释,并引申出葬具制作专门化的问题。需要说明的是,由于有机物保存条件严苛,目前考古所见材料恐怕只是冰山一角,且由于气候、土壤条件不同等原因也存在较为突出的地域分布的不平衡性。所得出的认识也只能是初步的且具有一定局限性。不过,通过对现有资料的长时段的梳理仍然可以看出漆棺装饰在不同时代的变化,在墓葬形制发生重大变化之前,相同地域的保存环境具有一致性,尤其在保存条件较好的楚地,因此纵向的比较仍然具有一定价值。

一、东周至西汉时期的漆棺装饰

(一)东周时期

保存较好的东周时期漆棺主要见于楚系墓葬,其他地区可从残留的漆皮获知漆棺装饰纹样。总体来看,带有装饰的漆棺所占比例很小,且装饰漆棺的使用有一定等级限制。漆棺装饰手法可分为两大类,一是直接在棺木表面绘制或雕刻图案,二是在棺木上镶嵌饰件或贴饰织物。东周时期的漆棺装饰以彩绘最为常见,春秋时期各地漆棺的装饰纹样差异较小,战国时期楚地漆棺装饰较有特点(附表一)。限于漆棺保存状况的地域差异,较难对漆棺装饰分国别研究,仅可见南、北地区之间在装饰手法和纹饰上的差异。以下选取保存较好的材料举例介绍。

附表一 东周时期漆棺装饰统计表

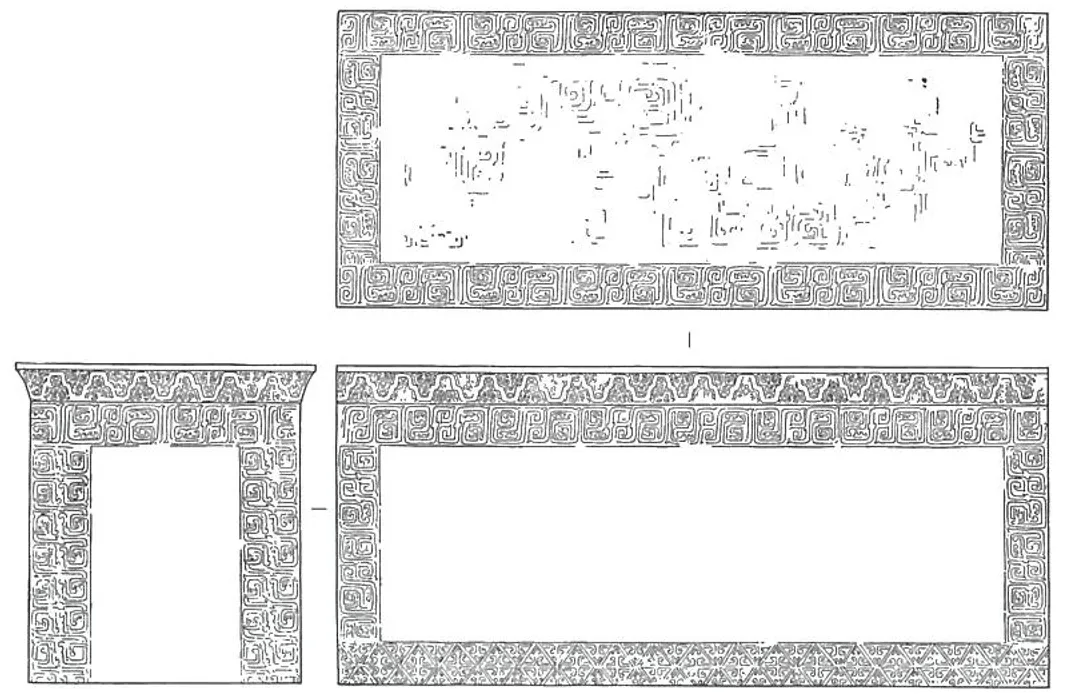

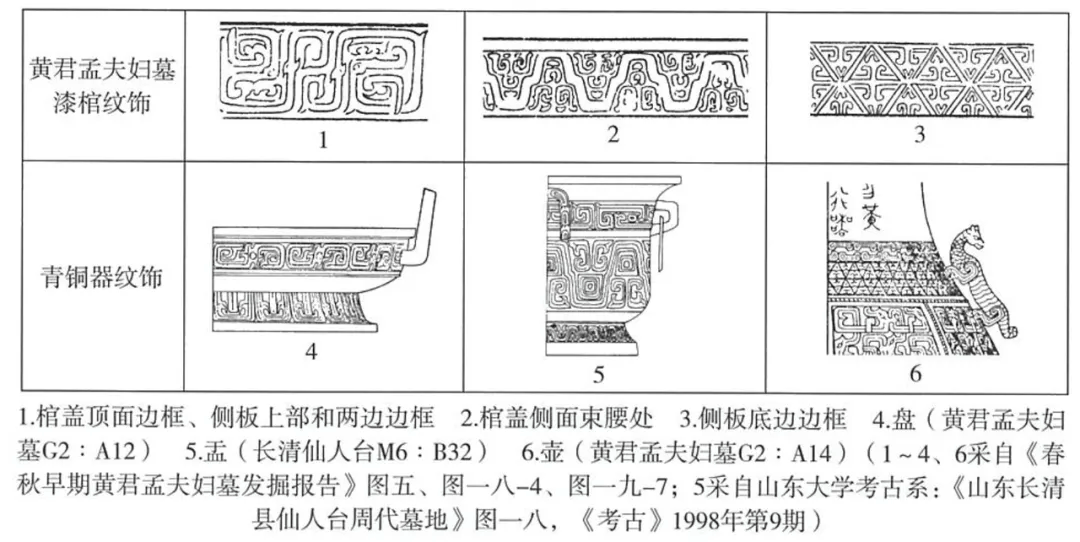

1.彩绘装饰 春秋时期彩绘木棺保存相对较少,各地漆棺纹饰差异不大,主要为云雷纹、窃曲纹、蟠螭纹、勾连纹等几何纹饰。其中以信阳黄君孟夫妇墓G2漆棺保存最为完好,该漆棺外髹黑漆,朱绘纹饰。棺身、棺盖饰窃曲纹边框,侧板下沿饰三角纹;棺盖内部纹饰已剥落,侧沿饰波曲纹[2](图一)。

图一 信阳黄君孟夫妇墓G2漆棺纹饰复原图

(采自《春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告》图五)

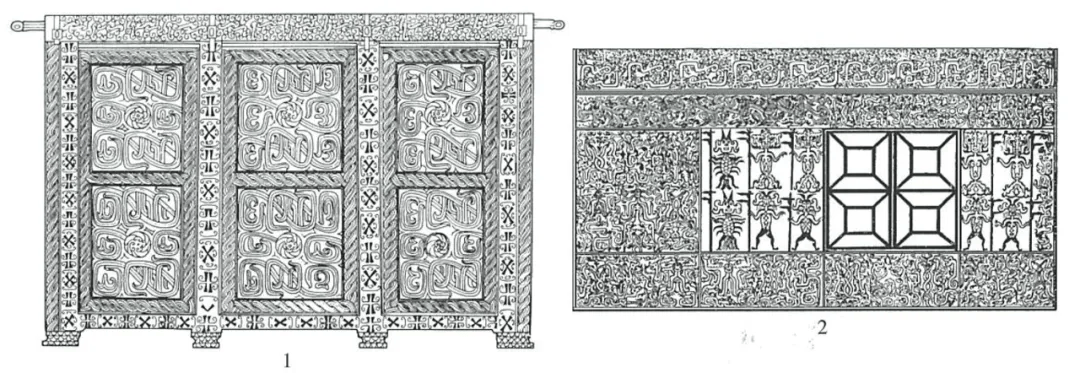

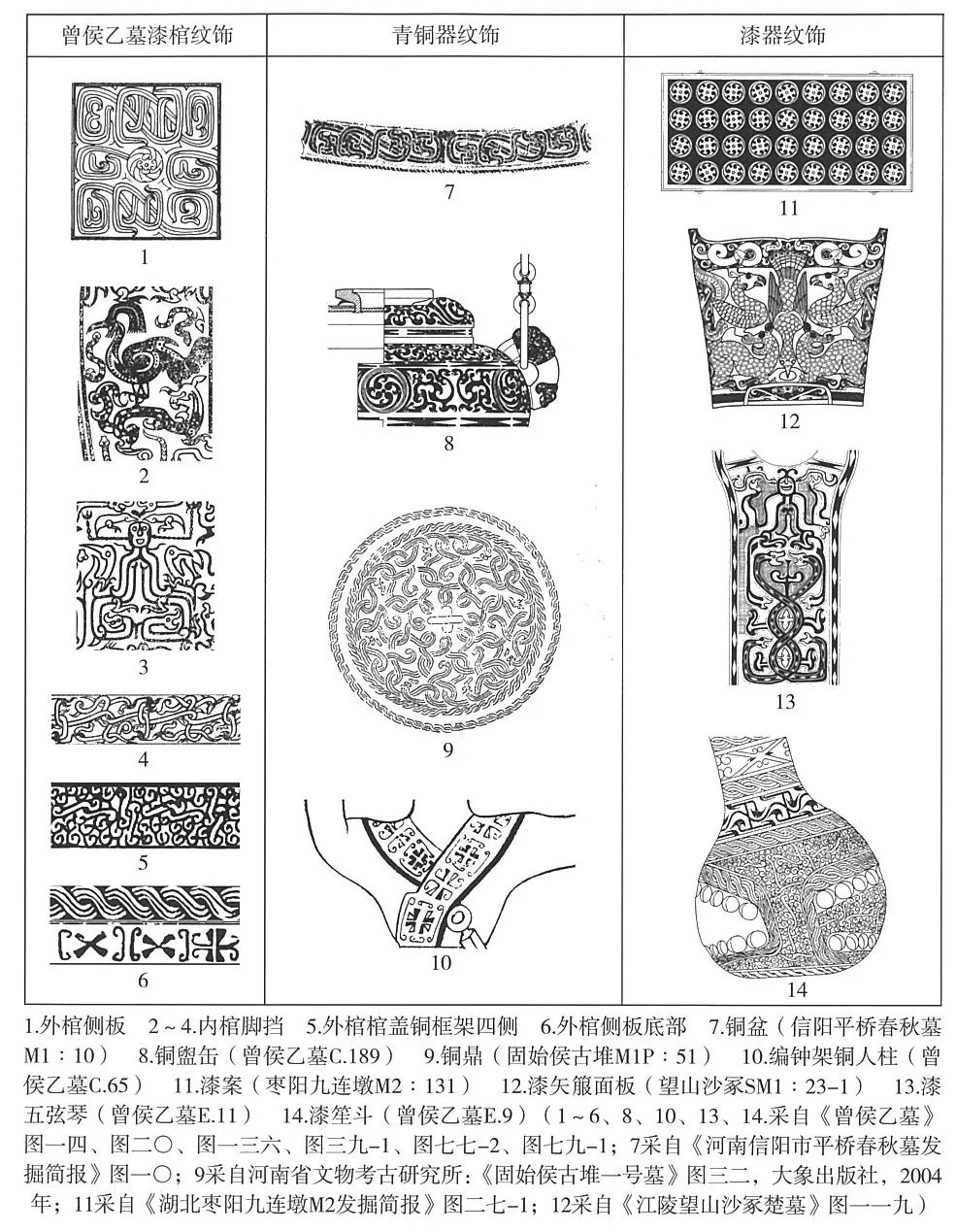

战国时期彩绘装饰漆棺在楚系墓葬中发现较多,时代集中在战国中、晚期,纹饰种类和色彩也更加丰富。战国早期楚系墓葬所存彩绘装饰漆棺仅见于随州曾侯乙墓,该墓主棺有内、外两重,外棺由铜框架和漆木板组合而成,除铜榫头外,均黑漆为地,绘有朱色、黄色纹饰。盖板绘制蟠螭纹;侧板绘制方格,方格边框绘制绹纹、“十”字纹,方格内绘制涡纹和蟠螭纹;脚挡处开一方窗。铜框架边框饰卷云纹,底部铜足饰垂鳞纹(图二,1)。内棺为木棺,朱地黑漆,绘制有门窗。盖板绘制龙纹,龙身折屈;侧板下部绘制有门窗,门窗两侧有持戟神怪图,上部绘制蟠螭纹、鸟兽等;头挡为身体缠绕在一起的蛇、鸟、神怪等;脚挡中部绘制窗牖,四周绘制缠绕在一起的蛇、鸟、龙、神怪等[3](图二,2)。

图二 随州曾侯乙墓彩绘漆棺

1.外棺侧板纹饰 2.内棺侧板纹饰(1、2采自《曾侯乙墓》图一四、图二二)

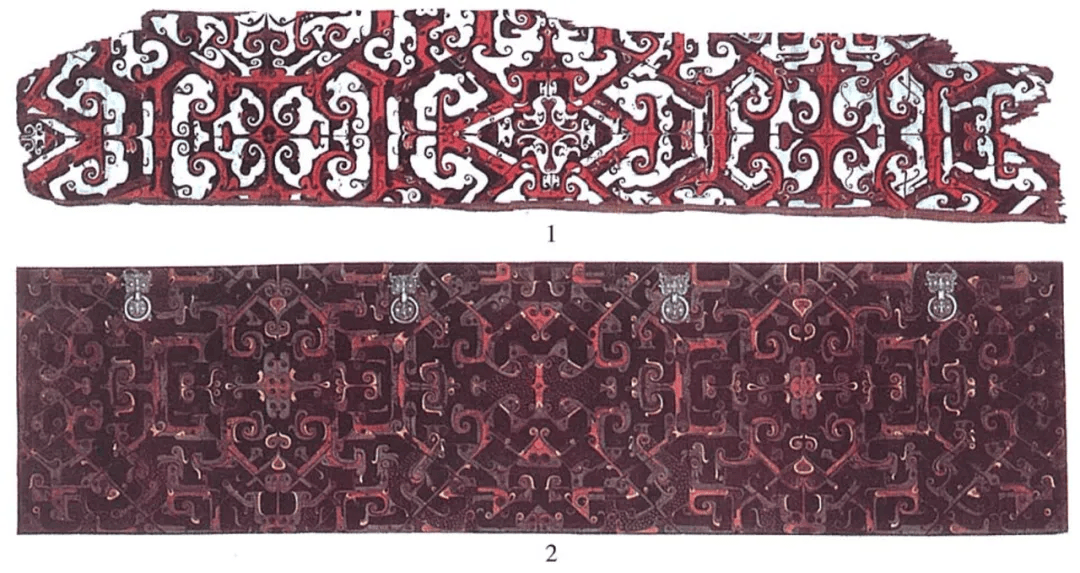

战国中、晚期的彩绘装饰漆棺以湘乡牛形山战国墓[4]、信阳楚墓、荆门包山楚墓[5]、荆门严仓M1出土的彩绘漆棺最为精美。信阳长台关M1内棺棺盖和侧板均髹黑漆,其上用黄、红、银等颜色绘制纹饰。纹饰为以带状云纹组成的兽纹,整体呈轴对称布局(图三,1)。M2内棺外髹黑漆,内髹红漆,棺外面黑漆之上再以金、棕、银、黄等色绘制呈对称布局的几何变形兽纹和变形卷云纹,四壁上沿还装有鎏金铜铺首衔环[6](图三,2)。荆门严仓M1内棺纹饰十分特殊,棺板四周有条带状边框,内部绘制主体纹饰。边框饰几何夔凤纹,内部绘有人物、动物、车马、建筑、树木等[7],整体布局似存在一定故事场景(图四,1、2)。在葬具上绘制大面积的人物故事场景的做法尚属首例。

图三 信阳长台关楚墓彩绘漆棺

1.M1内棺棺板纹饰 2.M2内棺侧板纹饰

(1、2采自《信阳楚墓》彩版一-1、彩版七-1)

图四 荆门严仓M1内棺

1、2.侧板纹饰(采自《楚国八百年》第169页图)

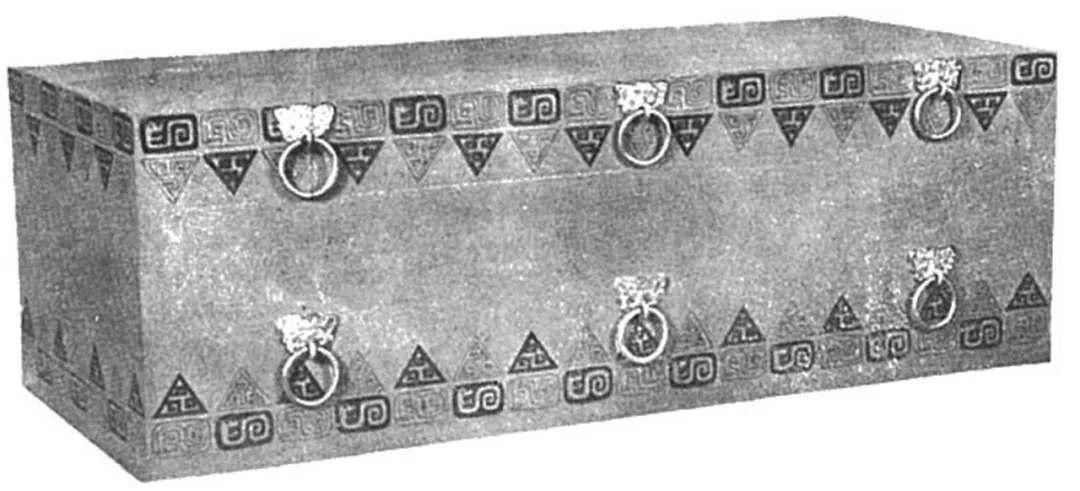

北方地区保存下来的战国时期彩绘装饰漆棺数量较少,纹饰亦以云雷纹、窃曲纹、三角纹为主,未见明显时空变化。战国早期的忻州上社M2,内、外棺盖板上分别绘制黑色、红色云雷纹[8]。战国中期的辉县固围村M1,漆棺四周边缘绘制三角纹和窃曲纹,四壁装有铺首衔环[9](图五)。

图五 辉县固围村M1漆棺复原图

(采自《辉县发掘报告》图版肆伍-3)

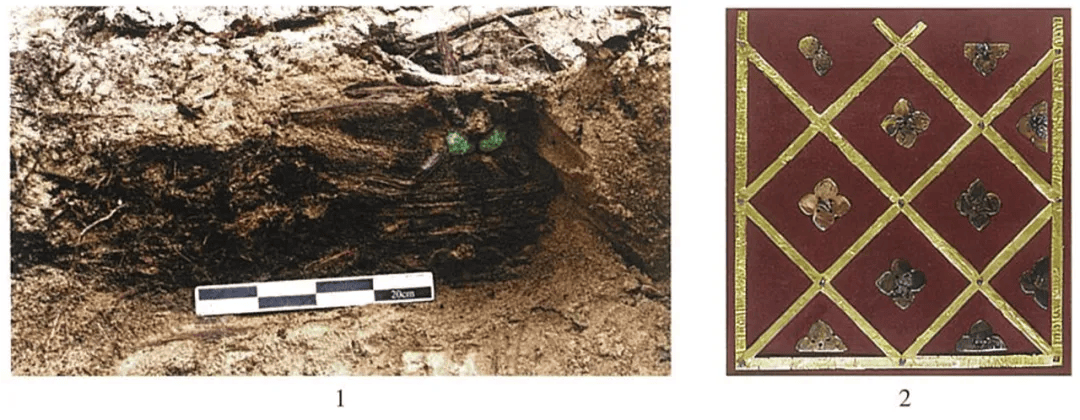

2.镶嵌装饰和贴饰织物 镶嵌装饰漆棺多发现于北方地区,如邢台葛家庄M10外棺镶嵌有石、蚌饰件[10]。洛阳西郊M4漆棺盖板上镶嵌铜铃、铜泡、铜柄形饰、石璧、穿孔石片等[11]。由于丝织品在南方地区相对较易保存,故贴饰织物对漆棺进行装饰的做法,目前也仅见于楚地漆棺。如长沙烈士公园M3出土漆棺,外棺内四壁贴刺绣做装饰,纹样为战国丝绣品上常见的龙、凤、花草等[12]。

综合来看,对漆木棺进行装饰由来已久,早期的漆棺保存状况不佳,只能通过漆皮上残留的纹饰来了解。使用装饰漆棺的墓葬等级,多在大夫一级。在葬具有多重的情况下,装饰并不固定于某一重棺。就目前的考古资料看,使用多重棺椁的墓葬,仅装饰一重棺的情况更常见。

从漆棺装饰手法上看,镶嵌装饰多出现在北方地区,彩绘装饰则更为普遍。颜色选择上,多以黑、红两色为主色,至战国中期楚地出现了以金、银、黄、白多种颜色装饰的彩绘漆棺。漆棺纹饰有云雷纹、蟠螭纹、窃曲纹、波曲纹、卷云纹、勾连纹、绹纹、龙纹、夔凤纹等。春秋时期纹饰主要是以云雷纹、窃曲纹为代表的几何纹饰,南、北地区差异不明显;战国时期纹饰种类增多,北方地区延续早期传统,楚地出现了更具地域特征的绹纹、几何变形的兽纹和龙凤纹等。

(二)西汉时期

西汉时期的漆棺装饰以彩绘为主,镶嵌、贴饰织锦的装饰依然存在,采取多种装饰于一身的漆棺也较为常见。新出现了镶嵌泡钉的漆棺,一些高等级墓葬中出现了内壁贴满玉片、玉璧的漆棺。

西汉时期墓葬形制开始由竖穴向横穴转变,致使墓葬密闭性降低,漆木器更加难以保存,目前发现的漆棺集中在西汉早、中期。从漆棺装饰的纹饰题材来看,西汉伊始漆棺装饰已与东周大不相同,并形成了较为统一的风格,未见明显的时空差异(附表二)。以下选取各类典型漆棺予以介绍。

附表二 西汉时期漆棺装饰统计表

1.彩绘装饰 彩绘装饰按纹饰题材可分两类,一是纹样类,包括几何纹饰、柿蒂纹、云气纹等;二是图像类,包括日月、四神、屋宇、羽人、仙山等。

纹样类装饰漆棺的装饰纹样与同时期漆器上的装饰纹样一致。如长沙象鼻嘴M1漆棺,外棺盖板和侧板外面均有彩绘,但花纹模糊不清;中棺盖板外面朱漆绘制菱形“回”字纹,两挡绘制重三角纹[13]。杞县许村岗M1,墓主身份或可至诸侯一级。共有两重棺,外棺残存盖板绘制草叶纹、柿蒂纹等,挡板纹饰模糊不清。内棺仅存盖板,漆绘云气纹,其中还有龙、鹤、鱼等纹饰[14]。

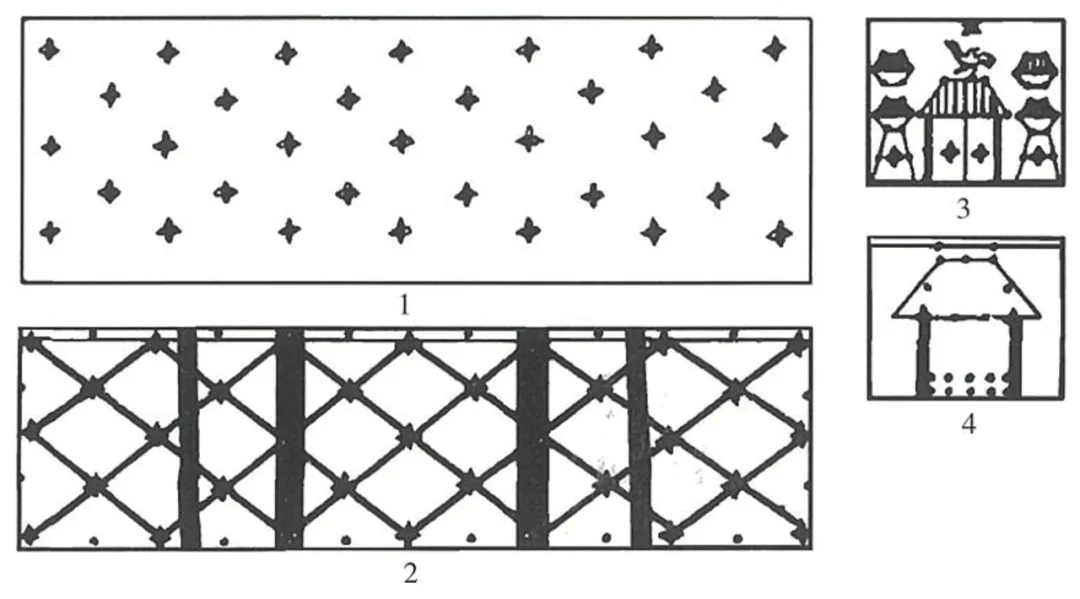

图像类装饰则是西汉时期新出现的,图像内涵丰富,布局有序。如南阳百里奚路西汉木椁墓M12的外棺,内髹红漆,外髹黑漆,四周绘制青龙、白虎、朱雀、玄武,棺盖绘制阳乌和蟾蜍,外饰云气纹[15]。临沂金雀山周氏墓群M14漆棺,棺内、外髹黑漆,四周用朱红色绢封贴。棺盖饰鎏金柿蒂形泡钉33颗(图六,1);侧挡在绢上墨绘菱形纹饰,并饰鎏金柿蒂形泡钉(图六,2);头挡墨绘双阙、建筑、立鸟(图六,3),脚挡墨绘建筑[16](图六,4)。

图六 临沂金雀山周氏墓地M14漆棺

1.盖板纹饰 2.侧板纹饰 3.头挡纹饰 4.脚挡纹饰

(采自《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》图八)

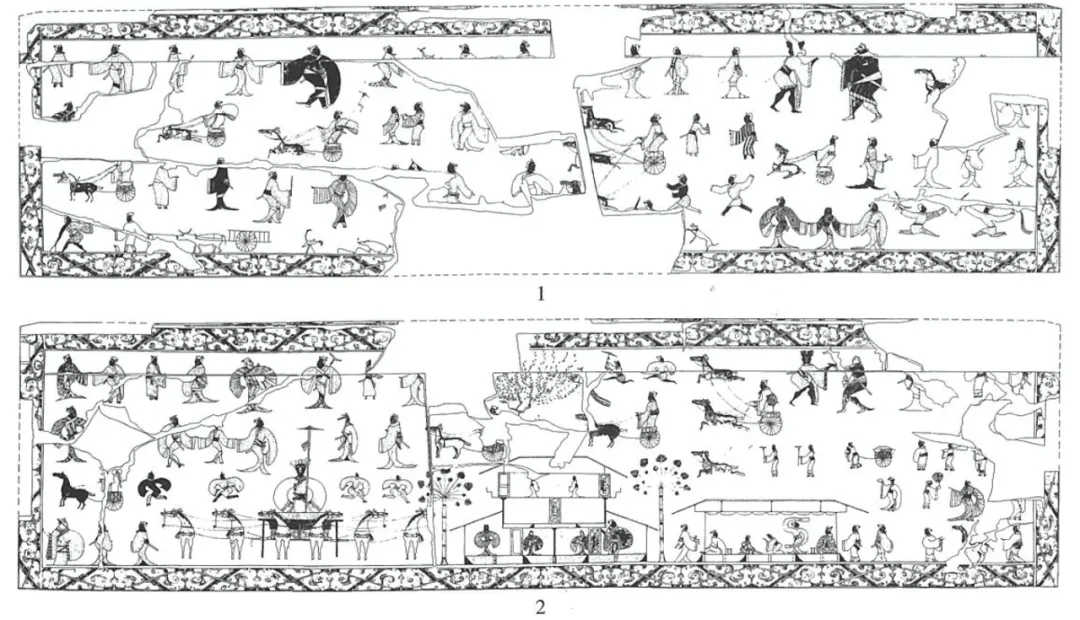

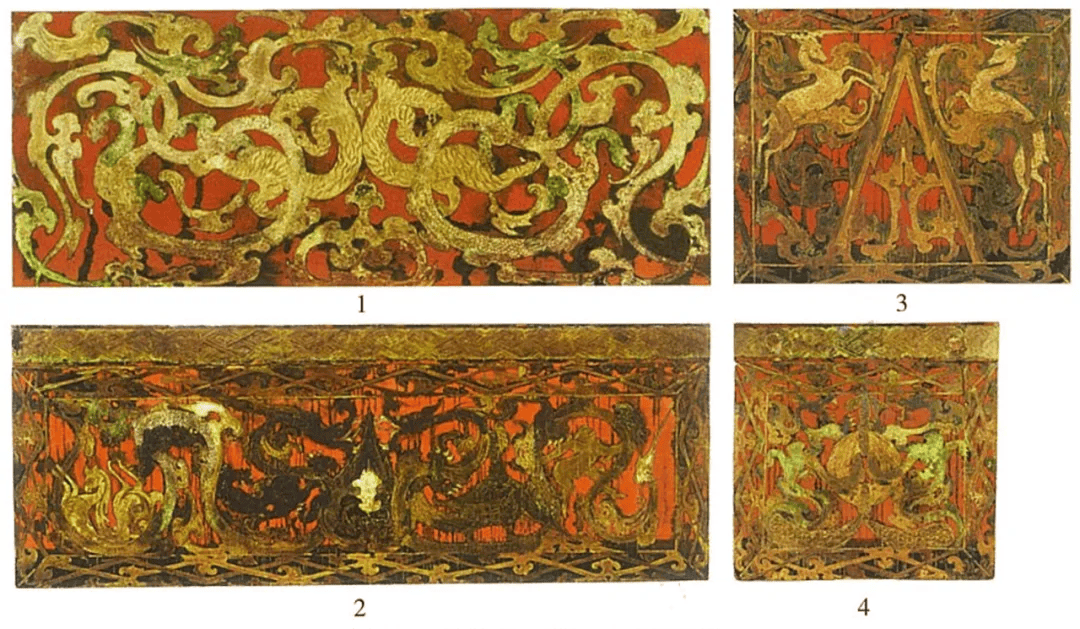

长沙砂子塘M1有内、外两重棺,外棺外面施彩绘,内面髹朱漆。头挡绘凤鸟穿璧图案(图七,3),脚挡绘制悬磬、悬钟、羽人骑豹图案(图七,4);两侧板绘制云气纹、山峰、龙、豹等纹饰(图七,2);盖板绘制璧、璜、柿蒂纹等纹饰[17](图七,1)。长沙马王堆M1共有四重棺,除最外重棺,其余均有装饰。其中第三重棺内、外髹红漆,头挡绘制双鹿攀山(图八,3),脚挡绘制双龙穿璧(图八,4);侧板一面绘制双龙、山峰、羽人、鹿(图八,2),另一面绘制几何状的勾连云纹、菱形纹饰;盖板绘制龙虎及云气纹[18](图八,1)。

图七 长沙砂子塘M1彩绘外棺

1.盖板纹饰 2.侧板纹饰 3.头挡纹饰 4.脚挡纹饰

(采自李正光编绘:《汉代漆器图案集》第122~127页,文物出版社,2002年)

图八 长沙马王堆M1彩绘漆棺

1.盖板纹饰 2.侧板纹饰 3.头挡纹饰 4.脚挡纹饰

(采自陈建明、聂菲主编:《马王堆汉墓漆器整理与研究》彩图1.1.1.3-2~5,中华书局,2019年)

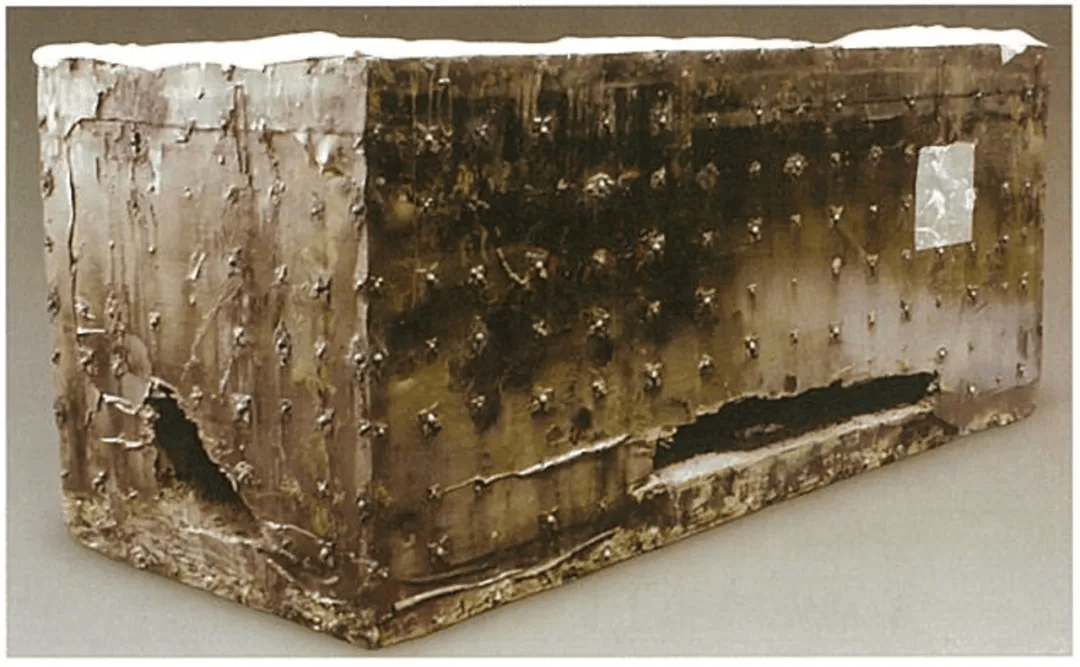

2.镶嵌、贴饰及其他装饰镶嵌类装饰漆棺多采用镶嵌与彩绘相结合的装饰手法,镶嵌的饰件多为柿蒂形、网格形金属饰件,或是玉璧、玉璜等。如六安双墩M1,墓主为六安王。内棺内髹朱漆,外髹黑漆,棺盖和棺身镶有排列整齐的柿蒂形和菱形网格饰件,两侧板还朱绘云纹(图九);棺盖四角和中间两侧各放置一面铜镜,镜面朝上[19]。高邮神居山M1,墓主为广陵王。漆棺盖镶嵌玉璧一枚,棺身装饰菱形网格[20]。盱眙大云山M2,墓主为江都王夫人。漆棺外髹黑漆,两侧板镶嵌玉璧、珩、兽形饰,朱绘云气纹及动物纹饰;头挡、脚挡各镶嵌一枚玉璧;棺内镶嵌玉片并饰柿蒂形金箔[21]。

图九 六安双墩M1内棺

(采自《建国60周年安徽重要考古成果展专辑图录》图4-1-4)

贴饰装饰漆棺则是以织物装饰为主,辅以彩绘或镶嵌。北京老山汉墓内棺棺盖处铺有织物,其上有起固定作用的泡钉和菱形网格装饰[22],海州西汉侍其繇墓为夫妻合葬墓,男性墓主棺外髹黑漆,内髹朱漆。棺盖装饰柿蒂形泡钉,四周贴饰卷云纹丝织品,空隙处有朱绘图案[23]。

西汉时期使用装饰漆棺的人群不局限于贵族阶层,地方官吏也可使用。漆棺亦以红、黑漆地为主,外黑内红最为常见。漆棺装饰手法较为多样,不同装饰手法会组合出现,总体来看依然以彩绘为主。彩绘漆棺的装饰纹饰可分为纹样和图像两大类,纹样类装饰主要为云气纹、菱形纹等,图像类装饰有四神、门阙、异兽、人物等。镶嵌、贴饰漆棺的装饰以柿蒂纹、菱形网格纹为主,依然是装饰性较强的纹样类装饰。镶嵌玉饰的漆棺在装饰漆棺中较为特殊,仅在少数高等级墓葬中发现,并非常见装饰。所谓的镶玉漆棺,则是在棺内铺满玉片,不能看作纯粹的装饰行为,而是与葬玉思想有更为紧密的联系[24]。

(三)小结

东周至西汉时期漆棺装饰均以彩绘为主,镶嵌、贴饰漆棺一直存在,西汉时期镶嵌装饰漆棺数量有所增加,镶嵌的饰件从铜片、蚌壳、料珠变为玉片和泡钉。纹饰变化上,春秋时期各地漆棺均以几何纹饰为主,见有云雷纹、窃曲纹、波曲纹、勾连纹、兽面纹等。战国时期楚地新出现了几何变体的兽纹、龙凤纹以及人物故事图像等。至西汉时期,漆棺装饰纹饰发生很大变化,新出现云气纹(云虡纹)、柿蒂纹、菱形网格纹和四神、日月、神仙异兽、穿璧等图像。除云雷纹外,东周所流行的几何纹饰大多消失,而云雷纹仅饰于漆棺边缘,不再作为主体纹饰。

整体观之,东周时期的漆棺装饰纹样以抽象的几何纹为主,漆棺各挡板的装饰无明显差异。西汉时期的纹样则更加具象,题材更加丰富,漆棺装饰存在一定的设计布局。考虑到西汉早期已出现设计、布局较为成熟的图像类装饰漆棺,类似的装饰或许在战国晚期已经存在。战国时期漆棺装饰南、北方略有差异,而西汉时期各地漆棺的装饰风格则变得更为统一。

二、漆棺装饰的来源、内涵及其变化

(一)东周时期

通过上文分析可知,东周时期常见的漆棺纹饰有云雷纹、窃曲纹、蟠螭纹、勾连纹、龙凤纹等。已有学者认识到,这类纹饰均为青铜器上的常见纹饰[25]。有些纹饰的使用由来已久,在织物和其他漆器上也会出现。下面针对典型纹饰的来源和使用情况进行对比分析。

就黄君孟夫妇墓G2漆棺来看,其上的窃曲纹(图一〇,1)、三角纹(图一〇,3)和波曲纹(图一〇,2)都是同时期青铜器上的常见纹饰。如同墓所出铜盘上有类似的窃曲纹(图一〇,4),铜壶上饰有与漆棺同样的三角纹(图一〇,6)。波曲纹在春秋早期主要装饰在铜鼎、甗、壶等器物的腹部[26],亦是该时期青铜器中的常见纹饰(图一〇,5)。

图一〇 黄君孟夫妇墓G2漆棺纹饰与同时期青铜器纹饰对比图

曾侯乙墓主棺上所饰蟠螭纹(图一一,1)与春秋早期樊君铜盆上的纹饰[27]如出一辙(图一一,7),涡纹常见于楚地漆器和青铜器上(图一一,8、11),凤纹、虎纹(图一一,2)同样见于江陵沙冢M1矢箙面板[28](图一一,12),外棺铜框架上所饰和内棺上用来装饰窗边的勾连蛇纹(图一一,4,5)多见于同时期楚地的青铜器上(图一一,9)。其他装饰性纹样,在同墓其他器物上也有发现,如外棺框架上所饰“十”字纹,在编钟立柱、横架和编钟铜人柱的衣服边缘(图一一,10)、漆木架均有发现;绹纹、蟠螭纹、涡纹等也同样用于装饰乐器,如笙(图一一,14);神人图像(图一一,3)在均钟(五弦琴)上也有发现(图一一,13)。内、外棺上用作装饰的涡纹、勾连云纹、绹纹(图一一,6)等几何纹饰,也是同墓青铜器和漆器上的常见纹饰。

图一一 曾侯乙墓漆棺纹饰与同时期青铜器、漆器纹饰对比图

包山楚墓、长台关楚墓的漆棺有异曲同工之处,棺上纹饰为几何变体兽纹,纹饰呈对称布局,棺身还装有鎏金铺首衔环。包山楚墓M2漆棺上的纹饰在同墓所出漆奁、漆筒、漆盾、错金银铜樽等器物上可见。有学者指出,该漆棺上的凤鸟图案可能是对同期刺绣纹饰的模仿[29]。长台关楚墓M1、M2漆棺上的纹饰与同墓铜镂空杯纹饰[30]近似,战国时期楚地出土的错金银铜扁壶、漆木扁壶上也有类似纹饰[31]。

长台关和包山两处墓地出土的彩绘漆棺在形制、装饰纹样的风格上与同期其他漆棺略有不同。漆绘用色也十分丰富,不局限于常见的红、黑配色,而使用金、银等颜色。战国时期楚地的错金银铜器渐有流行趋势,对比错金银器物上的纹饰,两墓的彩绘漆棺从纹饰风格和颜色选择来看,似有意图模仿错金银工艺的呈现效果。同时期其他漆木器也见有模仿嵌错工艺的现象,如枣阳九连墩楚墓出土的漆木扁壶[32],此时期装饰纹样没有严格的载体限制,各类器物间存在相互借鉴与融合的情况,一些铜器上也会有漆绘。

此外,漆棺上十分常见的云雷纹在青铜器、漆器、织物上也常见。从时代和地域来看,云雷纹使用时间较长,地域分布也十分广泛。早在商代石雕人像的衣物上,就装饰有云雷纹[33]。西周时期的青铜礼器和荒帷上[34]战国时期楚墓出土的丝织品[35]和木俑所穿深衣[36]上均可见到同类纹饰。即便是十分特殊的严仓M1彩绘漆棺所绘由人物、建筑、车马等构成的故事性图像,在彩绘漆器、线刻纹铜器上也有发现,如荆州天星观M2漆酒具盒[37](图一二,1)、长治分水岭M84铜鉴[38](图一二,2)。

图一二 战国时期器物上所饰人物故事图案

1.漆酒具盒(荆州天星观M2:103) 2.铜鉴(长治分水岭M84:7)

综上所述,东周时期对于漆棺装饰纹饰的选择,并未显示出十分特别之处,多是同期青铜器、漆器、玉器、丝织品上的常见纹饰。同墓所出漆棺、青铜器、漆器上的纹饰常常会互相借鉴模仿,漆棺纹饰的来源较为多元。当然,青铜器装饰工艺的发展,也影响着漆棺的装饰手法。错金银工艺在春秋晚期开始出现,战国时期错金银铜器数量明显增加,且在楚系墓葬中十分流行。恰好在这一时期,楚地漆棺上出现了带有错金银风格的装饰纹样。

总体来看,东周时期多数漆棺上的图样看起来不具有太多特别含义,装饰的位置也多在棺盖板、棺身的边缘处,通体满绘的仅见于楚文化圈中的高等级墓葬。个别具有一定丧葬内涵的图像也主要为一般性的守卫形象,如曾侯乙墓漆棺有神人护卫、门窗等装饰。

(二)西汉时期

根据前文分析,西汉时期漆棺彩绘装饰按纹饰题材可分为纹样类和图像类,镶嵌、贴饰漆棺的装饰图案与纹样类彩绘装饰有异曲同工之处。因此,在讨论漆棺纹饰来源和内涵时,将其归入纹样类装饰一并讨论。

纹样类装饰延续了东周时期漆棺装饰的传统,选用当时青铜器、漆器、织物上的常见纹样。如云气纹、柿蒂纹均为汉代漆器的常见纹饰[39]。漆棺上的常见纹样从云雷纹、窃曲纹、蟠螭纹等转变为云气纹和柿蒂纹,也遵循了漆器纹样变化的大趋势。

漆棺上贴饰的织物多数保存不佳,附着在棺内和棺外的情况皆有。已知老山汉墓和海州侍其繇墓贴饰织物的纹样皆为卷云纹,从老山汉墓公布的图片材料看,织物纹饰[40]与马王堆M1所出“长寿绣”“信期绣”接近。马王堆M1最内层棺外壁贴饰菱花贴毛锦,也是当时常见的实用织锦,这种菱形纹饰又可称为“杯纹”。

用柿蒂形泡钉与菱形网格鎏金饰件组合装饰的做法,在其他漆器上尚不多见,可能是汉代葬具常用的装饰。类似的装饰漆棺,在蒙古国高勒毛都2号墓地(Gol Mod 2)M1第21号和27号陪葬墓、M10[41](图一三,1),塔黑勒特浩特格尔(Takhiltyn Khotgor)M64[42],德利格纳尔(Duurlig Nars)M2[43],苏德扎(Sudzha)M54[44](图一三,2)等匈奴贵族墓中发现,虽然装饰材质和制作细节有差异,但这种装饰手法显然是受到了汉地的影响[45]。柿蒂纹与网格纹的组合装饰似有一定等级性,无论是在汉墓还是匈奴墓中,使用者多为贵族。

图一三 匈奴贵族墓漆棺装饰

1.高勒毛都2号墓地M10漆棺 2.苏德扎M54漆棺

(2采自Konovalov,P. B., The Burial Vault of a Xiongnu Prince at Sudzha [Il’movaia Pad’, Transbaikalia], Plate 36, 2)

图像类装饰中,四神、建筑、仙山、人物等题材的出现,说明棺作为葬具用以装殓尸体外还承载更多的思想内涵。如南阳百里奚路M12漆棺,外棺盖绘制日、月,侧挡绘制四神。而临沂金雀山M14漆棺则是在表现一个建筑空间,头挡绘制双阙和大门,脚挡绘制建筑的后墙。两件漆棺的装饰方式,显示出漆棺作为葬具拥有了较为明显的宇宙和理想生活空间的意义。长沙砂子塘M1漆棺和马王堆M1漆棺彩绘是学界讨论的重点,关于两棺图像的解读基本是围绕与昆仑、天门有关的神仙信仰展开[46],观点虽有一些不同,但还是比较一致地认为这些图像显然超出了对现实世界的模仿,较为系统地表达了人们对死后世界的想象和理想,多数学者同意是当时神仙信仰流行下的产物。

综上所述,西汉时期漆棺装饰内容可分为两大类。一是纹样类,延续东周时期的传统,选用同一时期普遍流行的装饰性图样,如云气纹、柿蒂纹、杯纹。这类纹饰并非为葬具所设计的专属图样,在汉代其他类别器物中广泛使用。二是图像类,这是专门为装饰漆棺进行的设计。其中一类是将漆棺视作一个空间营造的载体,模拟宇宙或住宅,有较为明确的方向性和空间感;另一类比较系统地装饰神仙异兽图像,可以看作丧葬信仰和死后愿望的图像化表达。

西汉时期新出现的漆棺装饰方式,间接传递出当时所流行的思想观念。四神与日月装饰,是战国秦汉以来以阴阳、四象、五行为主体所构成的宇宙模式在丧葬中的表现,而墓葬已被视作一个微型的宇宙空间,类似观念早在秦始皇帝陵“上具天文,下具地理”的营造思想中已有所体现。绘制建筑图案,顺应了墓葬“第宅化”的发展趋势。镶玉漆棺的出现,体现了对于玉与不朽的追求。神仙、神山、神兽等图案,可能与当时所流行的生死观念有关。从这一角度观察,西汉漆棺装饰较东周有了明显的变革与创新。

三、结 语

东周至西汉时期漆棺装饰的变革,重点不在于具体纹饰的变化,而是在装饰内容和内涵上进行新的探索。部分漆棺装饰不仅限于绘制一些常见的漆器纹样,而是有目的、有布局地进行装饰。漆棺逐渐具有更丰富的丧葬内涵,而不仅仅是装敛尸体的葬具。这种变化可能发生在战国晚期至西汉早期。这或许与生死观念的变化和葬具制作的专门化有关,而这二者又是相互关联和促进的。

东周时期对于死亡的认识多停留在“大象其生以送其死”的层面,汉代对于死亡和死后世界的认知并不限于此。从墓葬营建来看,模仿生时居所、构建模型宇宙、描绘仙界场景等方式,蕴含着时人对死后世界的想象。而人死为鬼、死后成仙、生死异路等观念的流行,显示出生、死之间的差别逐渐明显。

虽然棺是一种特殊的器具,使用场景十分局限,即《韩非子·备内》所谓“人不死,则棺不买”。但从上文所讨论的漆棺装饰结合文献材料来看,先秦时期的漆棺制作和装饰可能并未完全从相关手工业活动中独立出来。先秦时期对于棺的认识,主要有三个角度:一是作为葬具用来装敛尸体,“欲其坚厚久远,非特为人观视之美而已”[47];二是作为身份等级的象征,通过棺椁数量和饰棺之法的不同来体现;三是厚葬思想的物质载体,主要通过加大棺的尺寸、板材的厚度来体现。考古资料与文献记载,均透露出多数漆棺上的纹饰只是作为一种装饰,并未予漆棺装饰以特殊关注。《周礼·天官·冢宰》云:“缝人掌王宫之缝线之事,以役女御,以缝王及后之衣服。丧,缝棺饰焉,衣翣柳之材。掌凡内之缝事”[48],可见掌管缝线之事的缝人,不仅负责生人的衣物制作,同时也负责丧事所用的饰棺之物。《周礼》中对其他丧葬物品的记述也有类似情况。这说明丧葬环节中专用的器物,其制作和管理可能并未与日常器物严格划分。这与文中论述的此时漆棺装饰多与同期青铜器、漆器、丝织品上的纹饰相仿的现象应具有直接关联。

汉代文献中始见对漆棺装饰的描述,且明确指出身份等级较高者的漆棺是带有特殊装饰的。如《汉书·佞幸传》记载:“贤自杀伏辜,死后父恭等不悔过,乃复以沙画棺四时之色,左苍龙,右白虎,上著金银日月,玉衣珠璧以棺,至尊无以加”[49]。文献所载漆棺的样式大抵与考古出土的实物相符合,当然考古材料所显示的实际情况显然比文献记载更加丰富。

更重要的是,汉代文献中明确指出设立有专门制作丧葬器具的部门东园。《汉书·百官公卿表》载“东园匠十六官令丞”,颜师古注曰:“东园匠,主作陵内器物者也”。“将作少府……景帝中六年更名将作大匠。属官有石库、东园主章……武帝太初元年更名东园主章为木工”,注曰:“东园主章掌大材,以供东园大匠也”[50],《汉书·霍光传》记有“东园温明”,“温明”即盖在死者面部的漆木面罩。《汉书·孔光传》记有“东园秘器”,即棺。《后汉书·皇后纪下》亦载:“敛以东园画梓寿器、玉匣、饭含之具,礼仪制度比恭怀皇后”,注曰:“东园,署名,属少府,掌为棺器。梓木为棺,以漆画之”[51]。

据文献记载,东园是专门制作丧葬器具的机构,其中包含木质葬具,既然汉代在中央已经设立专门工官,漆棺的制作势必要从一般手工业门类脱离出来。而这种脱离,说明葬具的制作更加专门化,丧葬功能也愈发突出。也正因此,西汉时期的漆棺装饰与同期漆器、陶器、青铜器纹饰的差异逐渐明显,出现了与葬具形制、功能相配合的图案。从上述考古材料中可以看到,不仅是皇室,葬具制作的专门化现象至少在中高等级官吏中广泛实行。

汉代以降,葬具制作专门化的情况依然延续。北魏时期洛阳城南的奉终里汇集了从事送死之器制作的手工业者,里内之人多卖送死之具及诸棺椁,并赁輀车为事[52]。由此,有关葬具乃至丧葬器物专业化制作的问题或可继续探寻,将另撰文予以探讨。

附记:本文得到中国博士后科学基金资助项目(项目编号2023M742461)、“国家资助博士后研究人员计划”(项目编号GZC20231785)的资助。

向上滑动阅读注释

[1]中国社会科学院考古研究所:《张家坡西周墓地》第33页,中国大百科全书出版社,1999年。

[2]河南信阳地区文管会、光山县文管会:《春秋早期黄君孟夫妇墓发掘报告》,《考古》1984年第4期。

[3]湖北省博物馆:《曾侯乙墓》第19~55页,文物出版社,1989年。

[4]湖南省博物馆:《湖南湘乡牛形山一、二号大型战国木椁墓》,见《文物资料丛刊》(3),文物出版社,1980年。

[5]湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚墓》第63页,文物出版社,1991年。

[6]河南省文物研究所:《信阳楚墓》第18、82、83页,文物出版社,1986年。

[7]湖北省博物馆编:《楚国八百年》第169页,文物出版社,2022年。

[8]山西省考古研究所、忻州市文物管理处:《忻州上社战国墓发掘报告》,见《三晋考古》第三辑,山西人民出版社,2006年。

[9]中国科学院考古研究所:《辉县发掘报告》第73页,科学出版社,1956年。

[10]河北省文物研究所、邢台市文物管理处:《河北邢台市葛家庄10号墓的发掘》,《考古》2001年第2期。

[11]洛阳市文物工作队:《洛阳西郊四号墓发掘简报》,见《文物资料丛刊》(9),文物出版社,1985年。

[12]a.高至喜:《长沙烈士公园3号木椁墓清理简报》,《文物》1959年第10期。

b.湖南省博物馆等:《长沙楚墓》(上)第70、71页,文物出版社,2000年。

[13]湖南省博物馆:《长沙象鼻嘴一号西汉墓》,《考古学报》1981年第1期。

[14]开封市文物管理处:《河南杞县许村岗一号汉墓发掘简报》,《考古》2000年第1期。

[15]刘新等:《河南南阳发现西汉早期四神图彩绘漆棺》,《中国文物报》2014年12月19日第8版。

[16]临沂市博物馆:《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》,《文物》1984年第11期。

[17]湖南省博物馆:《长沙砂子塘西汉墓发掘简报》,《文物》1963年第2期。

[18]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》第13~27页,文物出版社,1973年。

[19]a.安徽省文物考古研究所、安徽省六安市文物局:《安徽六安双墩一号汉墓发掘简报》,见《文物研究》第17辑,科学出版社,2010年。

b.安徽省文物局、安徽省文物考古研究所编著:《建国60周年安徽重要考古成果展专辑图录》第222~233页,文物出版社,2014年。

[20]扬州博物馆、天长市博物馆编:《汉广陵国玉器》第10页,文物出版社,2003年。

[21]南京博物院、盱眙县文广新局:《江苏盱眙大云山江都王陵二号墓发掘简报》,《文物》2013年第1期。

[22]祁普实:《老山汉墓出土主要文物刍议》,见《首都博物馆论丛》(2011年),北京燕山出版社,2011年。

[23]南波:《江苏连云港市海州西汉侍其繇墓》,《考古》1975年第3期。

[24]a.王煜:《汉代镶玉漆棺及相关问题讨论》,《考古》2017年第11期。

b.李银德:《汉代楚(彭城)国葬玉研究》,见《湖南省博物馆馆刊》第16辑,岳麓书社,2020年。

[25]Alain Thote, Burial Practices as Seen in Rulers’ Tombs of the Eastern Zhou Period: Patterns and Regional Traditions, Religion and Chinese Society: Ancient and Medieval China, The Chinese University of Hong Kong and École française d’ Extrême-Orient, pp.65-108, 2004.

[26]彭裕商:《春秋青铜器年代综合研究》第152页,中华书局,2011年。

[27]河南省博物馆等:《河南信阳市平桥春秋墓发掘简报》,《文物》1981年第1期。

[28]湖北省文物考古研究所:《江陵望山沙冢楚墓》第179页,文物出版社,1996年。

[29]Colin Mackenzie, The Influence of Textile Design on Bronze, Lacquer and Ceramic Decorative Styles during the Warring States Period, Orientations (Hong Kong), 30(7), 1999.

[30]河南省文物研究所:《信阳楚墓》第51页,文物出版社,1986年。

[31]湖北省文物考古研究所等:《湖北枣阳九连墩M2发掘简报》,《江汉考古》2018年第6期。

[32]同[31]。

[33]赵丰等:《中国古代物质文化史·纺织》第102页,开明出版社,2014年。

[34]陕西省考古研究院等:《陕西韩城梁带村墓地北区2007年发掘简报》,《文物》2010年第6期。

[35]赵丰等:《中国古代物质文化史·纺织》第101~103页,开明出版社,2014年。

[36]襄阳市博物馆、老河口市博物馆:《老河口安岗楚墓》第74~79页,科学出版社,2018年。

[37]湖北省荆州博物馆:《荆州天星观二号楚墓》第150页,文物出版社,2003年。

[38]山西省考古研究所等:《长治分水岭东周墓地》第288页,文物出版社,2010年。

[39]洪石:《战国秦汉漆器研究》第130~132页,文物出版社,2006年。[40]同[22]。

[40]同[22]。

[41]a.Bryan K. Miller, et al., A Xiongnu Tomb Complex: Excavations at Gol Mod 2 Cemetery, Mongolia (2002-2005), Mongolian Journal of Anthropology, Archaeology and Ethnology, 2(271), pp.1-21, 2006.

b.河南省文物考古研究院等:《高勒毛都2号墓地:2017~2019中蒙联合考古报告》第203~205页,科学出版社,2022年。

[42]Bryan K. Miller, et al., Elite Xiongnu Burials at the Periphery: Tomb Complexes at Takhiltyn Khotgor, Mongolian Altai, Current Archaeological Research in Mongolia, Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, pp.301-314, 2009.

[43]Yun Hyeung-Won and Chang Eun-Jeong, Excavations of Xiongnu Tombs at Duurlig Nars Cemetery in Eastern Mongolia, Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia, Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, pp.261-274, 2011.

[44]P. B. Konovalov, The Burial Vault of a Xiongnu Prince at Sudzha (Il’ movaia Pad’, Transbaikalia), Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, pp.27-29, 2008.

[45]Bryan K. Miller, Xiongnu: The World’s First Nomadic Empire, Oxford University Press, pp.162-219, 2024.

[46]a.[美]巫鸿著,陈星灿译:《礼仪中的美术——马王堆再思》,见《礼仪中美术:巫鸿中国古代美术史文编》,生活·读书·新知三联书店,2005年。

b.贺西林:《从长沙楚墓帛画到马王堆一号汉墓漆棺画与帛画——早期中国墓葬绘画的图像理路》,见《中国汉画学会第九届年会论文集》(上),中国社会出版社,2004年。

c.Tseng, Lillian Lan-ying, Picturing Heaven in Early China, Harvard University Asia Center, 2011.

d.汪悦进:《入地如何再升天?——马王堆美术时空论》,《文艺研究》2015年第12期。

e.姜生:《马王堆一号汉墓四重棺与死后仙化程序考》,《文史哲》2016年第3期。

f.王煜:《昆仑与闾阖、天门:长沙汉初漆棺图像整体考察》,《江汉考古》2021年第3期。

[47][宋]朱熹撰:《四书章句集注·孟子集注》第245页,中华书局,1983年。

[48][汉]郑玄注,[唐]贾公彦疏,赵伯雄整理:《十三经注疏·周礼注疏》第208页,北京大学出版社,1999年。

[49]《汉书·佞幸传》第3739、3740页,中华书局,1962年。

[50]《汉书·百官公卿表上》第731~734页,中华书局,1962年。

[51]《后汉书·皇后纪下》第442页,中华书局,1965年。

[52][魏]杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》第121、144页,中华书局,2010年。

作者:焦阳(四川大学考古文博学院)

原文刊于:《考古》 2024年 第6期

责编:昭晣 韩翰

来源 | 中国社科院考古所中国考古网