张桂梅“真面目”终于被曝光,她骗了我们太久了

“

本 期 导 读

豆瓣开分9.0?

尊重现实!

把偷走的还回来!

姐妹们,晚上好哇~

众所周知,能在豆瓣拿到9分以上的影视剧,含金量有多高 。

放在国产剧更是寥寥无几,去年就一部《漫长的季节》9.4分,而今年眼看快到尾声, 一部 《山花烂漫时》迈入观众的视野,豆瓣开分9.0 。

看过这部剧的姐妹,都说,还是打低了。

《山花烂漫时》是 以张桂梅为原型创作的故事。

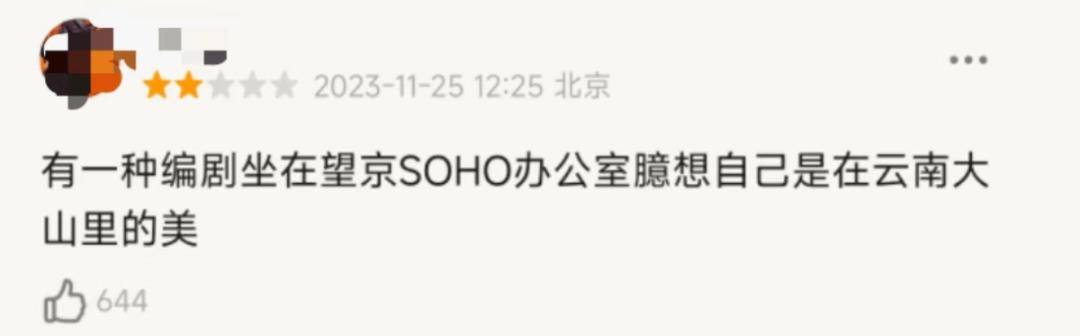

此前就以电影试水过,但上映后迎面而来的都是骂声,扑的很惨,到现在豆瓣都没开分。

那为什么一拍电视剧就好评连连呢?

原因就是《山花烂漫时》它 尊重现实。

之前《我本是高山》上映时,主角形象还原度很高,观众期待满满,因为 女性的角色被搬上荧幕是非常难能可贵的。

但一进电影院,观众就感觉被骗了。

明明支撑张桂梅前行的一直是信仰,而影版了弱化了这一点,反而 把她的精神支柱写成了亡故的丈夫。

不能说不行,但是如果故事是以张桂梅校长为蓝本,那 就是不恰当的,是对人物的片面性描写。

更可笑的是, 原本酗酒父亲的角色改成了酗酒母亲。

虽然后续主创团队解释是想通过张桂梅对酗酒母亲的帮助,改变女孩的命运,从而突出张桂梅老师理念中的“改变三代人的命运”。

但是只能用这种形式体现吗? 显然不是的。

这种 脱离现实、生搬硬套的改编,不得不让观众多想,主创团队是不是有意丑化女性。

以及电影里对群体角色的刻画也是有偏差的。

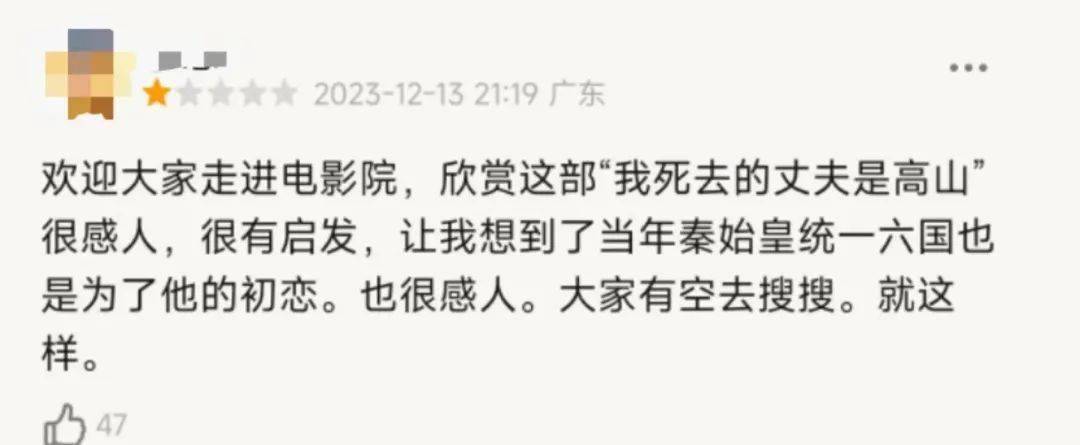

影版中,着重描写女学生的叛逆, 逃课打游戏、去夜市消费、早恋。

但是对于大山里的女孩而言,老一辈思想里“女孩读书无用论”才是最根本的问题。

影版显然为了制造矛盾偷懒了,为了强化戏剧性的冲突,冲淡了真实的本质。(跟大多数国产疼痛青春片一个路子)

而且除了张桂梅以外, 每个角色都像是为了阻挠她而生,泼冷水的领导、不服管的老师,似乎只有他们成为“绊脚石”般的存在,才能让张桂梅的成功变得让人欢欣鼓舞。

影版的底色是苦涩的,试图用歌颂苦难的方式来突出她高洁的人物形象。

反观《山花烂漫时》(剧版)是 笑中带泪的,是苦中带甜的。

在这里张桂梅的形象不用苦难包装, 她上能忽悠领导,对线老师,下能怼媒婆,抓早恋学生。

一张嘴搞笑女的本质就压不住了。

就像现实中的张桂梅一样,破山爬到骂脏话,很真,很有人味。

在描写到女学生时,剧版挖掘了大山女娃读书的难处,在大山里长辈的认知里,女娃就是结婚换彩礼的工具,年轻才能换个好价钱。

所以即使女校免费供女孩读书,在家长的眼里都不如嫁人生娃更有性价比。

正是这样贴近真实的剧情,看完才会有种如鲠在喉的难受。

简单来说, 还原苦难,比创造苦难,更能让人共情。

剧版里的张桂梅也是幸运的,在“创业”的路上,有好友方琼的陪伴和开导。

领导也都是刀子嘴豆腐心,比如嘴上说着不行,但总是伸出援手的教育局长。

被张桂梅一口肉一口肉的忽悠着办事的马副县长。

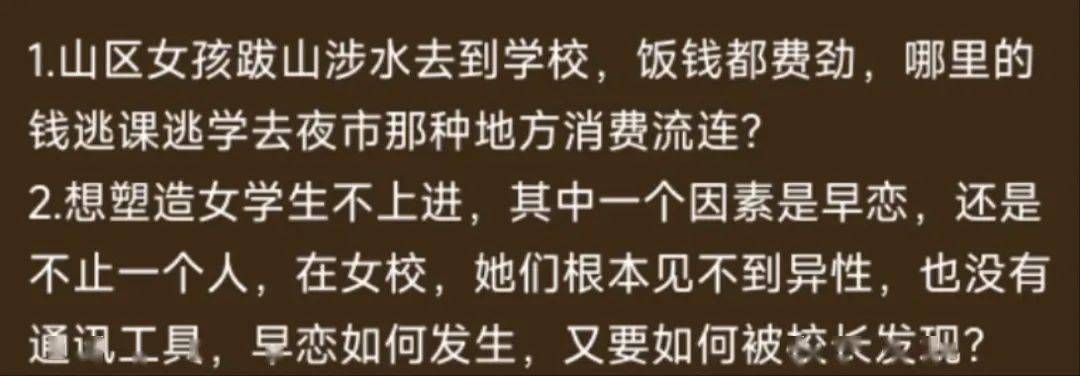

就连剧里说不上姓名的角色,在电视剧里也发着光:

听到张桂梅拉赞助困难,偷偷捐款的 豆花阿姨;

张老师开完大会后,第一个把话筒伸向她,并把大山女性困境报道出去的 女记者;

斥责“家长”不配做父母的 女医生。

你能感受到,这里的 人物是真实的,鲜活的,立体的。

是他们和张桂梅一起,拖举着大山的女性走出困境,让人看着心里暖暖的,很有希望。

看吧,写苦难就要写苦难本身吗?

《山花烂漫时》给出了很好的答案,生活本身就很苦了,没必要再下猛料,学着找点乐子挺好的。

还有这酗酒的角色,不给母亲,依旧能体现张老师的办女校的初心。

角色原本是谁的,就让谁来演,偷梁换柱,不算是高明的创作手法。

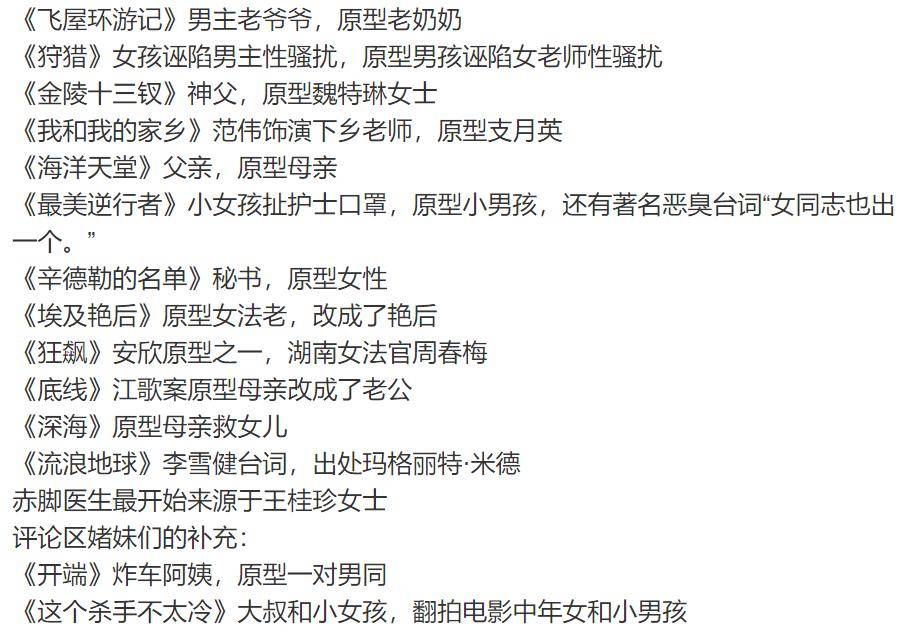

这些偷角色的例子,我每每看到,都会忍不住想: 为什么要“偷”呢?是因为自己没有吗?

不过,庆幸的是,透过《山花烂漫时》的9.0分,我看到的是 大众审美水平的提升,我们不再带着滤镜看剧,不再盲目溺爱烂剧。

同时也听到了女性的声音在社会上渐渐清晰,或许现在还没有达到我们理想中的状态,但相信在未来的某一天,随着更多人发声,我们会迎来属于我们所期待的时代。

-今日互动-

姐妹们有推荐的女性主义作品吗?

欢迎你们在评论区花式安利~

国产恋综没有爱情,只有死装网红?

“黄色网站”上的女生都是怎么被偷拍的?!(真人分享)

一起变美呀!