老西宁|观门街小学

探寻古城的遗迹民风

感受河湟故土的苍凉

追寻渐渐远去的历史

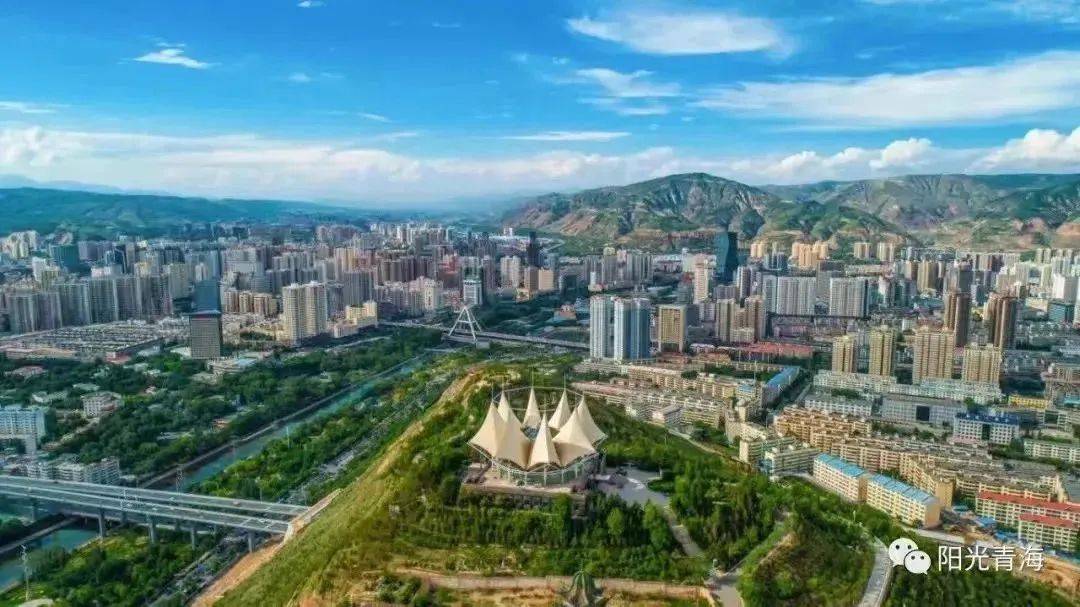

西宁是我国西部重要的历史文化名城,由于地处壮丽的达板山和拉脊山两条巨龙之间,在数千年的青海文明史上,一直扮演着独特的角色,我们的先民们在这儿与大自然进行着艰苦卓绝的斗争,他们在利用自然资源改善自身生存条件的同时,也创造了像上孙家寨、沈那、卡约那样光辉灿烂的史前文明,它所表现出的自身价值,将永远在中华文明史上焕发出夺目的光彩!让我们从旧街巷名、寺院寻踪、村庄堡寨到旧校追忆、历史名人、沧桑留迹全方面感知西宁这座古城的历史发展渊源和自然人文形成的文化必然性。

旧校追忆

西宁已有两千多年的悠久历史,西宁城乡和全国各地一样,自从清光绪三十一年(1905年)开办新式教育以后,当时由于缺乏公共设施,条件困难,往往多以庙宇祠堂屋舍作为教室,纷纷设立学校。

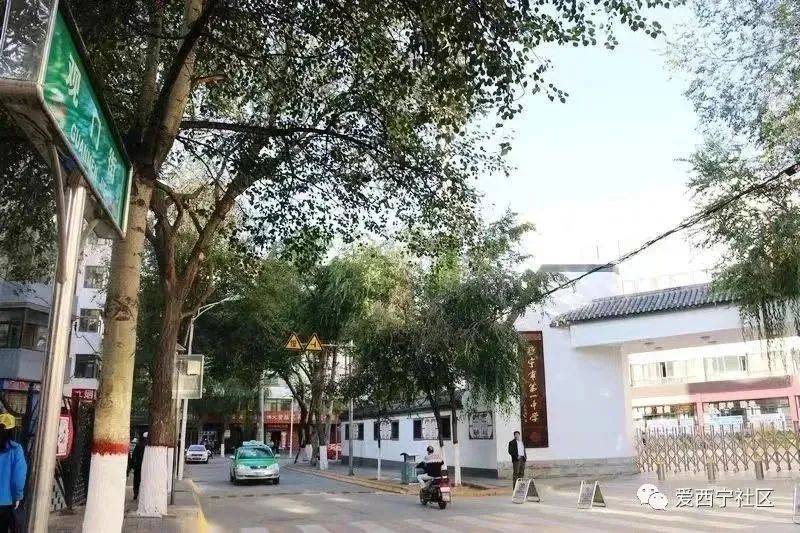

观门街小学

西宁市观门街小学现在的校址是原来的统领寺(原名昭忠祠)。观门街小学原来确实在广福观,名实相符,后与西宁市第一中学对调校址,才迁往统领寺。说起统领寺,还的从刘锦棠说起。在清末同治年间的社会动乱中,清军北路统帅刘松山在攻打宁夏金积堡时丧身,刘松山之侄刘锦棠被钦差大臣左宗棠以三品卿衔,任命为北路统帅,阵前戴孝挂职。同治十一年,刘锦棠在今平安地区经50余战,历时两月多攻占西宁。后在西宁办事大臣豫师等的举荐下,湘军统领刘锦棠因“敏锐善战,谋勇兼优”,被任命为分巡抚治西宁道。刘锦棠坐镇西宁后,为纪念其叔刘松山及历次战斗中丧生的湘军士卒,以“昭国典,励忠节”,1872年就在西宁后街(今兴隆巷)筹建祠堂。同治十三年祠堂建成,定名“昭忠祠”,因是湘军统领刘锦棠所筹建,老百姓俗称其为“统领寺”。开办新式教育以后,青海省立女子师范学校曾在这里设立,几经变迁,1958年8月,定名为西宁第一中学。后与东侧的观门街小学对调校址,观门街小学迁入“统领寺”。

西宁这座城承载着“怀旧”情怀

“怀旧”不仅因为一座城市拥有深厚底蕴

更是为了沉淀情感,确立文化归属感

“怀旧”让光阴里的西宁更具魅力

而未来的西宁希望无限、高飏可期!

内容:《老西宁》

图片来源:百度

往期回顾

供稿:社会教育部(张丽)

编辑:信息中心