土地革命战争时期,中共在与国民党的较量过程中,多因地制宜地采用灵活机动的游击战术,以赢得战场的主动权。其中,有一种奇特的作战形式在后来的抗日战争中大放异彩、名扬天下,让凶恶的日本侵略者闻风丧胆、望而却步,这便是著名的地雷战。其实,地雷战最早广泛使用于闽浙赣苏区。

今天跟着小靐(bìng)䨻(bèng)一起,

来了解一下闽浙赣苏区的

地雷战的故事吧!

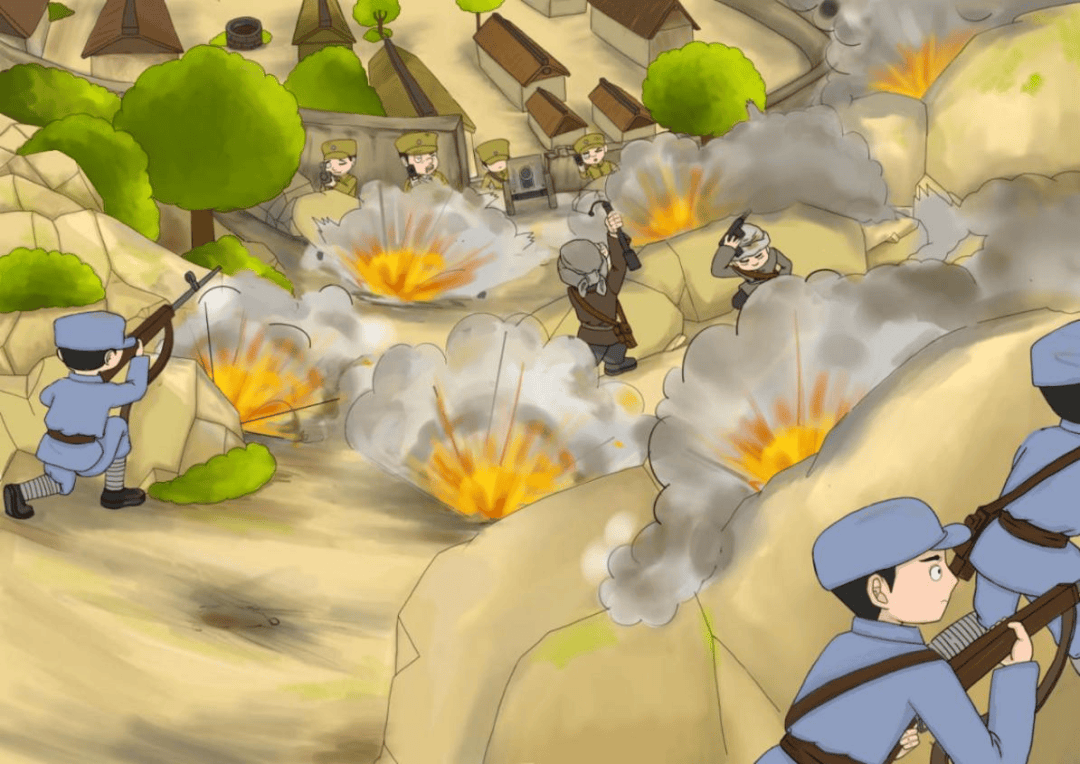

1928年10月,闽北崇安上梅暴动后,反动军阀纠集重兵分四路进行“围剿”,革命武装被迫转入山区打游击。为了阻止敌人进山“扫荡”,崇安(当时属赣东北苏区范围)县委书记徐履峻率暴动民众在敌人必经之路上埋设“挨丝炮”,炸死炸伤敌军百余人,此后,敌人再也不敢轻举妄动了。

“挨丝炮”制作方法简易、成本较低,但爆炸威力大,在一定范围内有很强的杀伤力,与闽浙赣苏区惯行的山地游击战十分契合。方志敏发现后,便认真总结群众的经验,很快以“挨丝炮”为点,布成一系列“地雷阵”,从此“地雷战”在苏区大放异彩。

1931年1月中旬,方志敏指挥红十军与敌人周旋后,成功将疲劳不堪的敌军引入埋有“挨丝地雷”的七星尖,地雷爆炸使得敌军伤亡惨重、血肉横飞,并生俘敌团长,粉碎了国民党第一次“围剿”。

1931年5月,红十军由闽北回师赣东北苏区首府葛源,在通往葛源的必经之路何家坝再摆地雷阵,成功伏击了敌人,粉碎了敌人对赣东北苏区的第二次反革命“围剿”。自此,地雷战开始在整个闽浙赣苏区广泛地开展起来了。

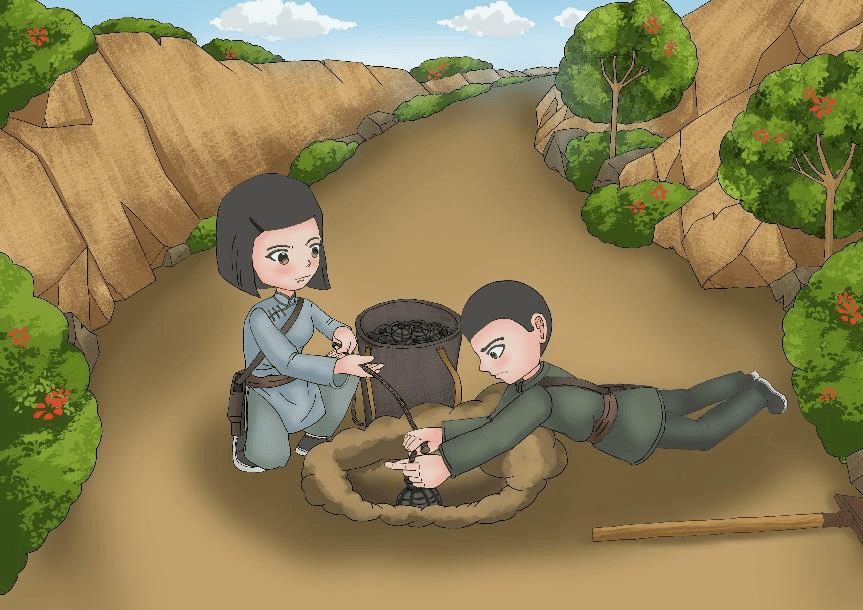

地雷战在革命战争中的巨大威力立即引起了方志敏的高度重视。为了推动地雷战的广泛开展,1932年初,省苏维埃政府从各县抽调了一批积极分子到闽北崇安集训,学习制造和使用“挨丝炮”的技术。学员学成后,又回到本县办班传授技术。后来又专门成立了地雷部,余汉潮被任命为“地雷部长”。他将敌人发射的哑弹拆开,取出火药,再带领战士用瓦罐装上火药和尖利的碎片进行引爆试验,终于研制出杀伤力更大的地雷。此后,更建立了“地雷厂”,省兵工厂每日能生产地雷300多颗,最多时更是能达到700多颗。

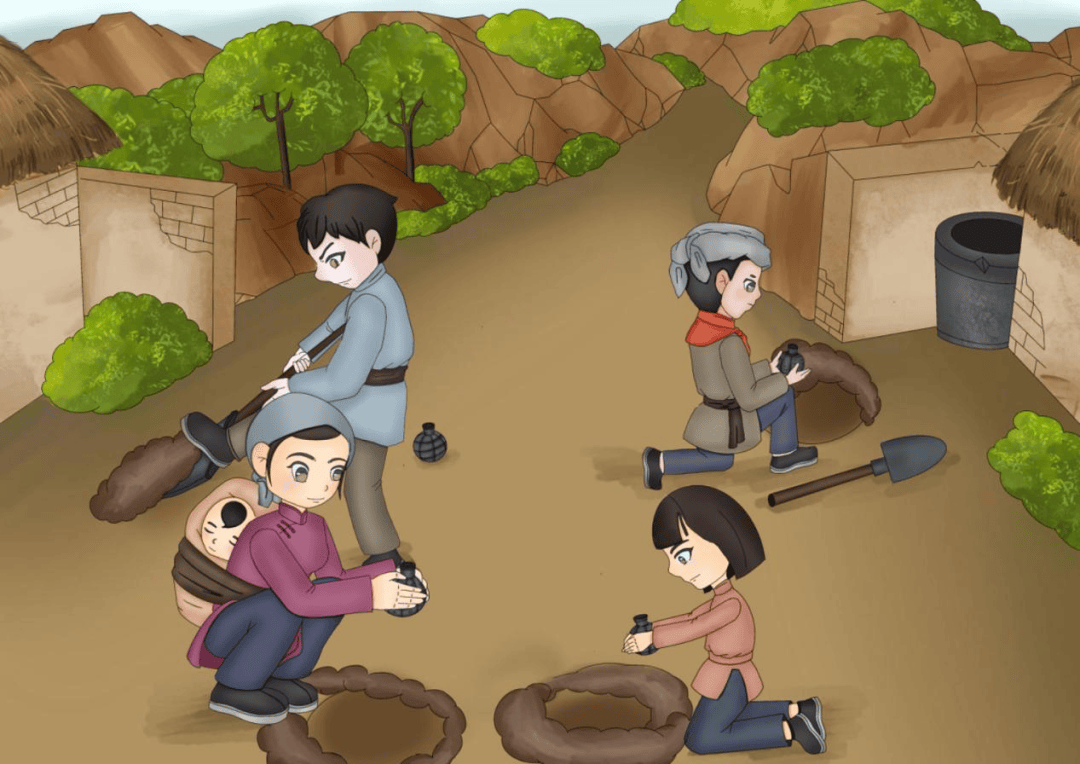

在苏区党和政府领导下,闽浙赣苏区上下掀起了一场“男女老少齐动手,乡乡村村造地雷”的群众性运动。当时苏区的赤卫队、少先队成员普遍能熟练地掌握使用地雷的技术,甚至连儿童团、妇女会的成员也能使用地雷打击敌人。1934年5月,中共中央在《给战地党和苏维埃的指示信》中发出号召:“利用赣东北苏区的经验,充分使用挨丝炮并各种各式的地雷,以轰炸进攻的白军。”从此,闽浙赣苏区创造的地雷战这一作战新样式开始向其他根据地推广。

供稿:陈列保管科 周思超

审核:刘小花

核发:熊艳燕