袖手俑

百戏俑

跽坐俑

跽姿俑

箕踞姿俑

两千余年前,秦代工匠在“物勒其名”的考核制度下以写实手法塑造了震撼世界的秦兵马俑,古代工匠们对技艺的精益求精、对细节的极致追求,造就了历经千年依然栩栩如生的大秦兵团,他们在秦俑雕琢刻画方面的精巧心思,常令今人叹为观止。

1974年至2024年,半个世纪的考古工作让秦兵马俑名扬四海,它们的神秘面纱也被逐渐揭开。其中,有一部分秦兵马俑数量并无优势,大多不用直面战场,日常默默无闻,却是大秦军团必不可少的一部分。秦兵马俑的多样性不仅展现了秦朝军队的规模和力量,也反映了秦朝社会的复杂性和多元文化。每一次新的发掘都可能揭示出更多未知的秘密,让我们对这一古老文明有更深的理解,也增加了兵马俑坑的神秘感和研究价值。随着考古工作的深入,期待未来能有更多的秘密被解开——

百戏俑:各种手段展示自己的高超技艺

百戏俑出土于秦始皇帝陵K9901陪葬坑。一号百戏俑,残高152厘米,右臂有刻画文字“咸阳亲”;三号百戏俑,残高172厘米;四号百戏俑,残高152厘米;十九号百戏俑,残高181厘米。1999年,考古工作人员在秦陵东南部内外城垣之间的陪葬坑内,发现与之前出土兵马俑造型迥异的陶俑。这些陶俑如真人大小,上体裸露下着彩色小短裙或短袴,动作有直立状、双手卷衣状、一手叉腰一手高举、双腿弓箭步、半跪状等各不相同,是秦陵考古中首次见到的造型。

2012年出土的28号百戏俑,从手到膝身长154厘米。根据文献的记载与陶俑生动的形象来推测他们很可能是为宫廷表演举鼎、持杆、摔跤等娱乐活动的百戏艺人,专家称这类陶俑为“百戏俑”。百戏是古代乐舞杂技的统称,形式有杂技、幻术、戏剧、乐舞、扛鼎、寻橦、角力、俳优等。所以,陶俑被称作“百戏俑”。它们仿佛正在参加一场宫廷聚会,各施手段展示自己的高超技艺,反映了秦代丰富的宫廷活动。百戏的起源可追溯到春秋战国时期,盛行于秦汉,一直延续至今。

跽坐俑:姿态安详 仪容娴雅端庄

跽坐是古人的一种坐姿,两膝着地,臀部坐在脚跟上。跽坐俑出土于秦始皇帝陵珍禽异兽坑和上焦村的马厩坑中,共21件。这些跽坐俑平均坐高68厘米,有的双手半握放在膝上,有的露出五指放在膝上,有的是把双手揣在袖筒里,看上去温顺服从。

珍禽异兽坑是秦陵众多陪葬坑中规模较大的一组,是模拟秦宫苑囿所建,以供皇帝灵魂游猎的场所,位于陵园封土西侧内外城之间。在珍禽异兽坑出土的跽坐俑是饲养珍兽的人,叫作囿人,上焦村马厩坑出土的跽坐俑是宫廷内的养马人,叫作圉人。

出土中的一件跽坐俑高72厘米,系男性,脑后梳圆形发髻,面目清俊,有髭无须;身穿交领右衽长襦,双臂下垂双手半握,自然置于膝上,双腿跽坐状,似一年轻的圉人,是管理马厩以及饲养珍禽异兽的人员。跽坐俑的头发、眉毛刻画一丝不苟,上唇胡须清晰可见。它们的头发在脑后绾成一个圆丘形,虽结构简单但发辫的纹路走向十分清晰。这样的发型在现代也很流行,姿态安详和睦,仪容娴雅端庄。

古代帝王生前有天子之“囿”专门饲养禽兽以供玩赏。《诗经》中有“王在灵囿,麂鹿攸伏”的诗句,它记录了周文王苑囿内各种鸟兽的活动情景,秦代的上林苑也豢养着许许多多的珍禽异兽。帝王苑囿中设有令、尉等官吏,并有大批的仆役,以管理苑内的奇兽珍禽和奇花异草。

乐舞俑:神情专注 造型十分逼真

它是乐舞俑的一种,也称跪姿俑,身材匀称、五官端正,其残高110厘米,左臂自然下垂,左手指并拢伸向下方,右手手形表明应当握有器物;右臂上举,肘部微屈;上身直挺,双膝跪地、足尖抵地,似乎准备由跽姿向站姿起立。据考古专家们分析考证,跽姿俑的形体姿势应该是正在击鼓、钟之类的乐器。

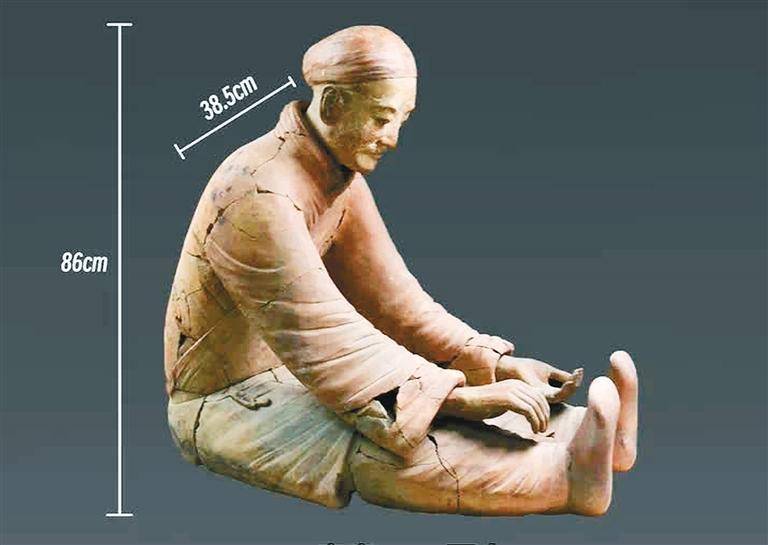

2000年,秦陵东北角陪葬坑出土了15尊乐舞俑和青铜水禽46件。乐舞俑装束相同,均将发髻梳在脑后,头戴覆钵形软帽,上穿单层交领右衽长襦,腰系革带,右胯革带上有长方形扁囊,下穿长裤,脚穿布袜未穿鞋,应当正在室内表演。其中,箕踞姿俑有8尊,跪姿俑为7尊。箕踞意为席地而坐,箕踞姿俑高86厘米,双臂向前伸出置于小腿之上,左手手心向上、右手手心向下,双手为正在弹拨乐器的姿势;双腿并列前伸,身体微微前倾,头略低、神情专注,手脚造型十分逼真。